Sissco PAPER Cantieri2019

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Instrucciones Para La Elaboración De Los Artículos Del Homenaje a Miguel

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN Grado en Traducción e Interpretación TRABAJO FIN DE GRADO LENGUAJE Y CULTURA: JAPÓN Y LAS GUÍAS DE VIAJE DEL SIGLO XIX Presentado por Paula Gómez García Tutelado por Lourdes Terrón Soria, 2017 RESUMEN Desde que Japón cerrara sus puertas al mundo exterior, ha significado todo un misterio para aquellos exploradores que quisieron adentrarse en el archipiélago oriental. Durante más de 200 años de relativo aislamiento, Japón consiguió satisfacer la mayor parte de sus necesidades por sí mismo. En esta investigación se presentarán dos enfoques: un enfoque histórico, donde se realizará un breve repaso a la enigmática historia de Japón, además de analizar dos de las primeras guías de viaje de habla inglesa más importantes del siglo XIX con las que se inicia una etapa trascendental en la historia del turismo en este territorio y, por otra parte, se desarrollará un enfoque lingüístico y cultural, donde se analizarán exhaustivamente las características de las guías de viaje, los textos turísticos y, se realizará una investigación del choque entre culturas, tanto en el lenguaje como en la cultura en sí, entre la lengua japonesa y la lengua inglesa. Palabras clave: enfoque histórico, cultura, turismo, guía de viaje, textos turísticos ABSTRACT Since Japan closed its doors to the outside world, it has meant a mystery for those explorers who wanted to enter the Eastern archipelago. During more than 200 years of relative isolation, Japan managed to satisfy most of its needs by itself. This research presents two approaches: -

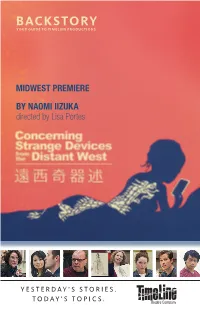

Backstory Your Guide to Timeline Productions

BACKSTORY YOUR GUIDE TO TIMELINE PRODUCTIONS MIDWEST PREMIERE BY NAOMI IIZUKA directed by Lisa Portes YESTERDAY’S STORIES. TODAY’S TOPICS. From Artistic Director PJ Powers a message in Concerning Strange And her bold theatricality Devices from the Distant will keep you guessing, Naomi Iizuka’s writing has a mystery, West, Naomi Iizuka’s sexy piecing things together and puzzle-of-a-play that we speculating about what is intrigue, yearning and sensuality that are thrilled to introduce real, what is imagined and Dear Friends, to Chicago in only its what is fabricated. is both beguiling and entrancing. second production. It had Think back. Way back to Her exploration of the its world premiere in 2010 exotic other-world. Just passed on, carefully crafted We also invite you to join in a time that now seems unknown was quite at Berkeley Repertory as they were curious to to depict a seemingly the photographic odyssey almost incomprehensible— alluring to TimeLine’s Theatre, where our literary learn about that distant accurate snapshot of a time that Naomi ignites. While nearly the last millennium. Company Members when manager Ben Thiem saw it. culture, we explore history and place. taking photos is prohibited we read this play. We too with a similar desire for during the performance Can you recall when you But do we know better now, Born in Japan, Naomi spent are continually trying to understanding. How and inside the theater, didn’t have a camera at your armed with our own crafty much of her life traveling stretch beyond what we’ve did people dress? What more mysteries and images fingertips, seemingly at all new strange devices built the world prior to putting known and tackled before, were their lifestyles, their await you in the lobby, and times, handily embedded in into app-filled smartphones? down roots in her current always trying to take you politics, their romances? we hope you’ll peruse, your cell phone? Is there really such a thing home of California. -

ÀLBUM FOTOGRÀFIC JAPONÈS (C

ÀLBUM FOTOGRÀFIC JAPONÈS (c. 1885-1890) 1 RESUM Amb motiu del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual (27 d'octubre), el Museu del Cinema vol difondre i posar en valor un dels objectes més singulars de la Col·lecció Tomàs Mallol: un àlbum japonès que conté cent fotografies datades entre el 1885 i 1890. Les fotografies d'aquest àlbum estan realitzades amb el procediment fotogràfic a l'albúmina. Cada fotografia està delicadament acolorida a mà i les tapes de l'àlbum són de fusta lacada de vermell, negre i or vell. Aquests àlbums eren objectes de luxe destinats especialment a viatgers, turistes o residents estrangers al Japó. Eren un record de les costums, la gent, les ciutats, els paisatges i el patrimoni del Japó en un època, a finals del segle XIX, en què tot allò provinent de l'Orient, i especialment del Japó, estava de moda a Occident i tenia una influencia notable sobre les arts (japonisme). Alguns d'aquests àlbums s'exportaven també a Europa i Nordamèrica. Aquest tipus de fotografia fou popularitzat per l'estudi fotogràfic de Felice Beato (Yokohama) a partir de 1866. Les fotografies de Beato van tenir un gran èxit i marcaren l'estil que van seguir els estudis fotogràfics posteriors. Es caracteritzaven per l'acoloriment de fotografies a mà realitzat per artistes especialitzats en l'acoloriment dels gravats xilogràfics tradicionals del Japó. La temàtica, molt del gust occidental, era de paisatges, urbans o de la natura, gent i costums del Japó. Sol ser molt difícil identificar l'autoria de la fotografies, atès que la majoria no estan signades i molts àlbums no tenen segell ni marca de l'estudi que els va vendre. -

Felice Beato's Japan

X Portraits From the Dawn of a New Era X X X X X X X X X X X The above details all derive from the portrait album introduced in this unit. X Titled “Photographic Views of Japan with Historical and Descriptive Notes,” the photographs were taken by Felice Beato, the pioneer foreign X photographer in Yokohama, Japan’s major treaty port. The album was published shortly after 1868, the year the centuries-old feudal regime headed X by a hereditary Shogun was overthrown and a new, “modern” government under the Meiji emperor established. Through Beato’s lens, we gain an X unusually intimate view of a range of Japanese individuals on the cusp of a new era in their history. X 1 Felice A. Beato, photographer Felice A. Beato (ca. 1833–ca. 1909), a naturalized British citizen and extraordinary photographer, first arrived in Japan in 1863. Beato found the treaty port of Yokohama ideal for establishing a commercial photography studio. Once settled in Yokohama, Beato only made one trip abroad—to Korea to cover a British-U.S. military expedition in the mid 1870s. Established as a treaty port in 1859, Yokohama grew rapidly and bustled with the activity of foreign businessmen, merchants, seaman, and tourists, as well as a rapidly expanding population of Japanese attracted by its commercial opportunities. Beato's life and work are of considerable interest to scholars, curators, and collectors. His album Photographic Views Portrait of Felice A. Beato, 1860s of Japan with Historical and Descriptive by an unknown photographer (detail). Notes, published around 1869, [bjs100] introduces a dialogue between the photograph and the descriptive essay. -

5 Souvenir Albums Kimbei, Took a Number of Years to Build a Truly Representative Portfolio Which Covered the Four - Number List and Main Islands

mirrored the actual journey the tourist had taken. Some famous photographers, for example Kusakabe 5 Souvenir Albums Kimbei, took a number of years to build a truly representative portfolio which covered the four - Number List and main islands. In the meantime, Kusakabe and others solved this problem by acquiring prints and Attribution Issues negatives from other studios, effectively filling in the gaps in their own catalogues. This was perhaps Throughout the whole of the Meiji period and to be expected: a Yokohama-based studio might beyond, it was possible for Japan’s foreign visitors, well decide it was impractical, or impracticable, and of course local residents to acquire souvenir to obtain a representative range of views from as photographs of scenic views and portraits. These far away as Nagasaki or Hakodate. Kusakabe, in photographs were usually mounted in albums whose fact, advertised his business as a photographic boards were decorated with attractive lacquer work dealership in the early years of his studio and it was or Japanese silk cloth. The photos themselves were only later that he styled himself as a photographer. invariably hand coloured, but some customers Most Meiji-era studios included work from other favoured them in their original sepia tones. photographers in their souvenir albums, and The albums are sometimes today referred to as arrangements between studios to buy or exchange Yokohama Albums since most of the studios which negatives must have been commonplace. Do not produced them, at least in the early years, were expect, therefore, a souvenir album to necessarily based in that town. After the 1880s, however, an contain the work of just one artist. -

Japansociety Japan-UK Review Japan Book Review - Japan Stage, Movie, Arts and Event Review Volume 2 No

japansociety Japan-UK Review Japan Book Review - Japan Stage, Movie, Arts and Event Review Volume 2 No. 2 April 2007 Editor: Sean Curtin Contents Managing Editor: Clare Barclay (1) Photography in Japan 1853-1912 n this colourful spring issue our main theme is photographic books (2) Old Japanese Photographs: about Japan and we review an excellent selection of new books on Collectors’ Data Guide the topic. We can only present a very limited number of photographs (3) Tokyo Love Hello I (4) Hokusai's Project: The Articulation from these books in the following pages, but if you visit our website you will find a host visual gems. As usual, we also have some great reviews of of Pictorial Space new historical works plus exciting general interest books. The featured (5) Innovation and Business Japanese courtyard gardens book also boasts an array of impressive on-line Partnering in Japan, Europe and the photographs. Finally, don't forget that our printed edition only represents United States a fraction of our new reviews, all of which can be found on the website (6) Philipp Franz von Siebold and The along with movie and stage reviews. Opening of Japan: A Re-Evaluation (7) A History of Japan, 1582-1941: Sean Curtin Internal and External Worlds (8) Courtyard Gardens of Kyoto's Merchant Houses New reviews: www.japansociety.org.uk/reviews.html Archive reviews: http://www.japansociety.org.uk/reviews_archive.html Japan Book Review Photography in Japan 1853-1912, Old Japanese Photographs: Collectors' Data Guide, Terry Bennett, Terry Bennett, 320 pages, 350 photographs (colour and black and white), Periplus Editions Tuttle Publishing, 2007, ISBN 080486337, £45 308 pages, over 200 illustrations, Bernard Quarritch, 2006, ISBN- 10: 0-9550852-4-1, and ISBN-13: 978-0-9550852-4-6, £65. -

Felice Beato's Japan: People”

X Portraits From the Dawn of a New Era X X X X X X X X X X X The above details all derive from the portrait album introduced in this unit. X Titled “Photographic Views of Japan with Historical and Descriptive Notes,” the photographs were taken by Felice Beato, the pioneer foreign X photographer in Yokohama, Japan’s major treaty port. The album was published shortly after 1868, the year the centuries-old feudal regime headed X by a hereditary Shogun was overthrown and a new, “modern” government under the Meiji emperor established. Through Beato’s lens, we gain an X unusually intimate view of a range of Japanese individuals on the cusp of a new era in their history. X 1 Felice A. Beato, photographer Felice A. Beato (ca. 1833–ca. 1909), a naturalized British citizen and extraordinary photographer, first arrived in Japan in 1863. Beato found the treaty port of Yokohama ideal for establishing a commercial photography studio. Once settled in Yokohama, Beato only made one trip abroad—to Korea to cover a British-U.S. military expedition in the mid 1870s. Established as a treaty port in 1859, Yokohama grew rapidly and bustled with the activity of foreign businessmen, merchants, seaman, and tourists, as well as a rapidly expanding population of Japanese attracted by its commercial opportunities. Beato's life and work are of considerable interest to scholars, curators, and collectors. His album Photographic Views Portrait of Felice A. Beato, 1860s of Japan with Historical and Descriptive by an unknown photographer (detail). Notes, published around 1869, [bjs100] introduces a dialogue between the photograph and the descriptive essay. -

Globetrotters' Japan

X X X X X In the 1870s Japan emerged as a favorite destination for a new breed Xof tourist. Globetrotters, as they were called, arrived in the treaty ports in ever increasing numbers, stayed in new hotels built especially for Xthem, visited scenic spots and famous places that they had read about in guidebooks, newspapers, or accounts written by other travelers, Xthen moved on to other ports of call. Dozens of commercial photography studios boasting large inventories catered specifically to Xglobetrotter tastes and sensibilities. Photographs bound in luxurious lacquer-covered albums became the most popular souvenirs Xglobetrotters collected to memorialize their visits to Japan. This site introduces the experience of Xglobetrotter travel to Japan and the commercial photography business that was integral to it. XIt reconstructs globetrotters’ experiences of Japan through a selection of the most popular Xscenic views and costumes of the globetrotter era. X Primary sources in the form Xof guidebooks and travel accounts are used to explain why the subjects depicted in Xthese photographs were so central to the globetrotter Xexperience of Japan. X The Advent of Globetrotter Tourism Thomas Cook, founder of the travel company that still bears his name, initiated the age of globetrotter tourism in the early 1870s when he led eight people on his first round- the-world tour. His group departed from Liverpool on September 26, 1872, steamed the Atlantic to New York, and then crossed North America by rail. From San Francisco they 1 sailed to Yokohama, where they toured the sights of Tokyo before continuing by boat to Osaka and through the Inland Sea to Nagasaki. -

Get the Classic #1

# 01 THE SPRING 2019 CLASSICA free magazine about classic photography In this issue THE DENNIS HOPPER ARCHIVE ROBERT HERSHKOWITZ MARTIN BARNES THE ALEX NOVAK COLLECTION OF EARLY NEGATIVES FAIRS, AUCTIONS, EXHIBITIONS AND MORE 1 The photography department of the 5th ranked French auction house Millon, has been organizing exhibitions and auctions of collections, archives and estates, and specialized thematic sales for 25 years. The department’s specialty are the monographic auctions of great photographers of the 19th and 20th centuries. These auctions have resulted in record prices on the art market. Results from some of these auctions*: Succession Brassaï 2006 – 4,206,550 € Blanc & Demilly 2008 – 346,165 € Ilse Bing 2009 – 435,650 € Frédéric Barzilay 2014 – 57,250 € Edouard de Campigneulles 2016 – 334,580 € Les Frères Séeberger 2016 – 279,580 € Succession Galerie Gérard Lévy 2016 – 1,732,260 € Claude Raimond-Dityvon 2018 – 137,110 € To consign in one of our upcoming auctions please contact: Expert: Millon Head of Department: Christophe Goeury Natalia Raciborski +33 (0)6 16 02 64 91 +33 (0)7 88 09 91 86 [email protected] [email protected] MILLON, 19 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris, France www.millon.com Bud Fraker, Audrey Hepburn for “Breakfast at Tiffany’s”, 1961. Vintage silver gelatin print. MILLON – SVV Agrément n°2002-379 *Results are indicated without the buyer’s premium 3 In this issue Distributors 04 IN BRIEF LOS ANGELES The Fahey/Klein Gallery 10 PREVIEW LONDON MAY 148 North La Brea between 1st Street The Special -

Felice Beato's Japan: People

Chronology Felice A. Beato (ca. 1834–ca. 1909) ca. 1834. Beato was born in Corfu during the time the island was under British rule. 1851. Beato purchased his first lens in Paris, France. He traveled to Constantinople with British photographer, James Robertson (1813–1888). 1854-55. James Robertson married Beato’s sister. 1855. Beato photographed the British Expedition of the Crimean War. He was joined by Robertson after the birth of Robertson’s daughter. 1858. Beato arrived in Calcutta, India. While in Calcutta, he delivered a talk to the Photographic Society of Calcutta. He was a photographer for the Indian Mutiny. He photographed at Lucknow, India. 1859. Beato traveled from Calcutta to Malta. 1860. He returned to Calcutta before traveling to China where he photographed the Second Opium War, landscapes, portraits, and scenes of everyday life. In China, he met Charles Wirgman, correspondent for Illustrated London News. Beato photographed the burning of the Taku Forts in China. 1861. Wirgman and Beato arrived in Hong Kong. 1862. Charles Wirgman published the first issue of the newspaper, The Japan Punch (1862–1887). Wirgman created a caricature of Beato and named him Count Collodion di Policastro. The Count often appeared in the publication. 1863. Beato arrived in Yokohama and opened a commercial photography studio, F. Beato, Ltd. 1864. Beato served as official British photographer for the Shimonoseki expedition. 1864–1867. Beato and Wirgman formed the partnership Beato and Wirgman, Artist and Photographer. 1866. Yokohama fire destroyed Beato’s studio, inventory, and two-thirds of the city. 1867. Beato was admitted to Freemasons Lodge of Yokohama. -

Page10 09/02/2012 1St THURSDAY 1

. 10 | THURSDAY,FEBRUARY 9, 2012 INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE Culture art music Opening Japan, through photography VENICE 2 exhibitions trace the revelatory work of a discipline’s pioneers BY RODERICK CONWAY MORRIS Both Katsushika Hokusai and Ando Hiroshige, celebrated masters of the woodblock print, were still alive when the Western technology of photography made its first tentative inroads into Ja- pan. Hiroshige died the year after the ART REVIEW first daguerreotypes were realized by Japanese photographers in 1857. While woodblock prints tended to be looked down upon by many 18th- and 19th-century Japanese connoisseurs, they have long since come to be prized, both at home and abroad. It is only over the past decade or so that 19th- and 20th-century Japanese photography has established its creden- tials as a historically significant art form. Scholarly research and a new appreci- ation of the unique level of refinement early Japanese photography achieved have led not only to growing popular in- terest, but also to a commensurate rise A Kusakabe Kim- in the market value of the best examples. bei photograph of Two Venetian photographers —Felice samurai, right, Beato and Adolfo Farsari —played key taken around 1880. roles in the development of Japanese Below, Riamund photography, and Venice and the Veneto von Stillfried- are now hosts of two revelatory exhibi- Ratenicz’s portrait tions of the works of the genre’s pion- of a man, from eers, both native and foreign. around 1875, is part Both shows draw on a wealth of of the Piazzola sul Brenta exhibition. Left, an Adolfo Farsari photo of two geisha from around 1887. -

Le Japon Dans La Collection Photographique Du Peintre Louis-Jules Dumoulin (1860-1924) Julien Béal

Le Japon dans la collection photographique du peintre Louis-Jules Dumoulin (1860-1924) Julien Béal To cite this version: Julien Béal. Le Japon dans la collection photographique du peintre Louis-Jules Dumoulin (1860-1924). 2017. hal-01517490v2 HAL Id: hal-01517490 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01517490v2 Preprint submitted on 5 May 2017 (v2), last revised 23 May 2017 (v3) HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Le Japon dans la collection photographique du peintre Louis-Jules Dumoulin (1860-1924) Par Julien Béal (Université Nice Sophia Antipolis) Le fonds ASEMI1 (Asie du Sud-Est et Monde Insulindien) issu de l’ancien laboratoire mixte CNRS/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales CeDRASEMI, est riche de plus de 20 000 documents. Après sa création à Paris en 1958, le fonds ASEMI a ensuite été déplacé avec le laboratoire de recherche à Sophia Antipolis avant d’être installé en 1988 à la Bibliothèque Universitaire de Lettres,