Mohn (Papaver Somniferum

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Phylogeography of a Tertiary Relict Plant, Meconopsis Cambrica (Papaveraceae), Implies the Existence of Northern Refugia for a Temperate Herb

Article (refereed) - postprint Valtueña, Francisco J.; Preston, Chris D.; Kadereit, Joachim W. 2012 Phylogeography of a Tertiary relict plant, Meconopsis cambrica (Papaveraceae), implies the existence of northern refugia for a temperate herb. Molecular Ecology, 21 (6). 1423-1437. 10.1111/j.1365- 294X.2012.05473.x Copyright © 2012 Blackwell Publishing Ltd. This version available http://nora.nerc.ac.uk/17105/ NERC has developed NORA to enable users to access research outputs wholly or partially funded by NERC. Copyright and other rights for material on this site are retained by the rights owners. Users should read the terms and conditions of use of this material at http://nora.nerc.ac.uk/policies.html#access This document is the author’s final manuscript version of the journal article, incorporating any revisions agreed during the peer review process. Some differences between this and the publisher’s version remain. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from this article. The definitive version is available at http://onlinelibrary.wiley.com Contact CEH NORA team at [email protected] The NERC and CEH trademarks and logos (‘the Trademarks’) are registered trademarks of NERC in the UK and other countries, and may not be used without the prior written consent of the Trademark owner. 1 Phylogeography of a Tertiary relict plant, Meconopsis cambrica 2 (Papaveraceae), implies the existence of northern refugia for a 3 temperate herb 4 Francisco J. Valtueña*†, Chris D. Preston‡ and Joachim W. Kadereit† 5 *Área de Botánica, Facultad deCiencias, Universidad de Extremadura, Avda. de Elvas, s.n. -

A Systematic Review on Main Chemical Constituents of Papaver Bracteatum

Journal of Medicinal Plants A Systematic Review on Main Chemical Constituents of Papaver bracteatum Soleymankhani M (Ph.D. student), Khalighi-Sigaroodi F (Ph.D.)*, Hajiaghaee R (Ph.D.), Naghdi Badi H (Ph.D.), Mehrafarin A (Ph.D.), Ghorbani Nohooji M (Ph.D.) Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran * Corresponding author: Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, P.O.Box: 33651/66571, Karaj, Iran Tel: +98 - 26 - 34764010-9, Fax: +98 - 26-34764021 E-mail: [email protected] Received: 17 April 2013 Accepted: 12 Oct. 2014 Abstract Papaver bracteatum Lindly (Papaveraceae) is an endemic species of Iran which has economic importance in drug industries. The main alkaloid of the plant is thebaine which is used as a precursor of the semi-synthetic and synthetic compounds including codeine and naloxone, respectively. This systematic review focuses on main component of Papaver bracteatum and methods used to determine thebaine. All studies which assessed the potential effect of the whole plant or its extract on clinical or preclinical studies were reviewed. In addition, methods for determination of the main components, especially thebaine, which have been published from 1948 to March 2013, were included. Exclusion criteria were agricultural studies that did not assess. This study has listed alkaloids identified in P. bracteatum which reported since 1948 to 2013. Also, the biological activities of main compounds of Papaver bracteatum including thebaine, isothebaine, (-)-nuciferine have been reviewed. As thebaine has many medicinal and industrial values, determination methods of thebaine in P. bracteatum were summarized. The methods have being used for determination of thebaine include chromatographic (HPLC, GC and TLC) and non chromatographic methods. -

Index Seminum Et Sporarum Quae Hortus Botanicus Universitatis Biarmiensis Pro Mutua Commutatione Offert

INDEX SEMINUM ET SPORARUM QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS BIARMIENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT Salix recurvigemmata A.K. Skvortsov f. variegata Schumikh., O.E. Epanch. & I.V. Belyaeva Biarmiae 2020 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Perm State National Research University», A.G. Genkel Botanical Garden ______________________________________________________________________________________ СПИСОК СЕМЯН И СПОР, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОБМЕНА БОТАНИЧЕСКИМ САДОМ ИМЕНИ А.Г. ГЕНКЕЛЯ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Syringa vulgaris L. ‘Красавица Москвы’ Пермь 2020 Index Seminum 2020 2 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Perm State National Research University», A.G. Genkel Botanical Garden ______________________________________________________________________________________ Дорогие коллеги! Ботанический сад Пермского государственного национального исследовательского университета был создан в 1922 г. по инициативе и под руководством проф. А.Г. Генкеля. Здесь работали известные ученые – ботаники Д.А. Сабинин, В.И. Баранов, Е.А. Павский, внесшие своими исследованиями большой вклад в развитие биологических наук на Урале. В настоящее время Ботанический сад имени А.Г. Генкеля входит в состав регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья, Совет ботанических садов России, имеет статус научного учреждения и особо охраняемой природной территории. Основными научными направлениями работы являются: интродукция и акклиматизация растений, -

Anali Za Istrske in Mediteranske Študije Annali Di Studi Istriani E Mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia Naturalis, 30, 2020, 2

Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia Naturalis, 30, 2020, 2 UDK 5 Annales, Ser. hist. nat., 30, 2020, 2, pp. 131-290, Koper 2020 ISSN 1408-533X UDK 5 ISSN 1408-533X e-ISSN 2591-1783 Anali za istrske in mediteranske študije Annali di Studi istriani e mediterranei Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia Naturalis, 30, 2020, 2 KOPER 2020 ANNALES · Ser. hist. nat. · 30 · 2020 · 2 Anali za istrske in mediteranske študije - Annali di Studi istriani e mediterranei - Annals for Istrian and Mediterranean Studies ISSN 1408-533X UDK 5 Letnik 30, leto 2020, številka 2 e-ISSN 2591-1783 Alessandro Acquavita (IT), Nicola Bettoso (IT), Christian Capapé (FR), UREDNIŠKI ODBOR/ Darko Darovec, Dušan Devetak, Jakov Dulčić (HR), Serena Fonda COMITATO DI REDAZIONE/ Umani (IT), Andrej Gogala, Daniel Golani (IL), Danijel Ivajnšič, BOARD OF EDITORS: Mitja Kaligarič, Marcelo Kovačič (HR), Andrej Kranjc, Lovrenc Lipej, Vesna Mačić (ME), Alenka Malej, Patricija Mozetič, Martina Orlando- Bonaca, Michael Stachowitsch (AT), Tom Turk, Al Vrezec Glavni urednik/Redattore capo/ Editor in chief: Darko Darovec Odgovorni urednik naravoslovja/ Redattore responsabile per le scienze naturali/Natural Science Editor: Lovrenc Lipej Urednica/Redattrice/Editor: Martina Orlando-Bonaca Lektor/Supervisione/Language editor: Petra Berlot Kužner (angl.) Prevajalci/Traduttori/Translators: Martina Orlando-Bonaca (sl./it.) Oblikovalec/Progetto grafico/ Graphic design: -

In Vitro Regeneration of Persian Poppy (Papaver Bracteatum)

Biologia 65/4: 647—652, 2010 Section Cellular and Molecular Biology DOI: 10.2478/s11756-010-0079-6 In vitro regeneration of Persian poppy (Papaver bracteatum) Sara Rostampour1,2,HalehHashemi Sohi1*&AliDehestani3 1Department of Plant Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, P.O. Box 14155–6343 Tehran, Iran; e-mail: [email protected] 2Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Zabol, Zabol, Iran 3Department of Plant Breeding, Faculty of Agronomic Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources Univer- sity, Sari, Iran Abstract: Persian poppy (Papaver bracteatum Lindl.) is an important commercial source of medicinal opiates and related compounds. In this research, calli were induced from seeds, roots, cotyledons and hypocotyls of P. bracteatum at a high efficiency. The optimized callus induction media consisted of the Murashige and Skoog (MS) basic media supplemented with 1.0 mg/L 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 0.1 mg/L kinetin and 15 mg/L ascorbic acid. The concentrations of 2,4-D and ascorbic acid were found critical to callus induction and proliferation. Subsequent subcultures resulted in excellent callus proliferation. Ascorbic acid at concentration 15 mg/L increased the callus proliferation significantly. Maximum callus growth was achieved when the explants were incubated at 25 ◦C. MS salts at full strength were found inhibitory for callus induction, while ľ MS salts were found to favor callus induction. Shoot regeneration of calli in vitro wasachievedonľ MS medium containing 0.5 mg/L benzylamine purine and 1.0 mg/L naphthalene acetic acid. Analysis of alkaloid extracts from Persian poppy tissues by high-performance liquid chromatography showed that thebaine accumulated in the tissues of plants. -

44 * Papaveraceae 1

44 * PAPAVERACEAE 1 Dennis I Morris 2 Annual or perennial herbs, rarely shrubs, with latex generally present in tubes or sacs throughout the plants. Leaves alternate, exstipulate, entire or more often deeply lobed. Flowers often showy, solitary at the ends of the main and lateral branches, bisexual, actinomorphic, receptacle hypogynous or perigynous. Sepals 2–3(4), free or joined, caducous. Petals (0–)4–6(–12), free, imbricate and often crumpled in the bud. Stamens usually numerous, whorled. Carpels 2-many, joined, usually unilocular, with parietal placentae which project towards the centre and sometimes divide the ovary into several chambers, ovules numerous. Fruit usually a capsule opening by valves or pores. Seeds small with crested or small raphe or with aril, with endosperm. A family of about 25 genera and 200 species; cosmopolitan with the majority of species found in the temperate and subtropical regions of the northern hemisphere. 6 genera and 15 species naturalized in Australia; 4 genera and 9 species in Tasmania. Papaveraceae are placed in the Ranunculales. Fumariaceae (mostly temperate N Hemisphere, S Africa) and Pteridophyllaceae (Japan) are included in Papaveraceae by some authors: here they are retained as separate families (see Walsh & Norton 2007; Stevens 2007; & references cited therein). Synonymy: Eschscholziaceae. Key reference: Kiger (2007). External resources: accepted names with synonymy & distribution in Australia (APC); author & publication abbre- viations (IPNI); mapping (AVH, NVA); nomenclature (APNI, IPNI). 1. Fruit a globular or oblong capsule opening by pores just below the stigmas 2 1: Fruit a linear capsule opening lengthwise by valves 3 2. Stigmas joined to form a disk at the top of the ovary; style absent 1 Papaver 2: Stigmas on spreading branches borne on a short style 2 Argemone 3. -

Genetic Diversity and Host Range of Powdery Mildews on Papaveraceae

Mycol Progress (2016) 15: 36 DOI 10.1007/s11557-016-1178-8 ORIGINAL ARTICLE Genetic diversity and host range of powdery mildews on Papaveraceae Katarína Pastirčáková1 & Tünde Jankovics2 & Judit Komáromi3 & Alexandra Pintye2 & Martin Pastirčák4 Received: 29 September 2015 /Revised: 19 February 2016 /Accepted: 23 February 2016 /Published online: 10 March 2016 # German Mycological Society and Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016 Abstract Because of the strong morphological similarity of of papaveraceous hosts. Although E. macleayae occurred nat- the powdery mildew fungi that infect papaveraceous hosts, a urally on Macleaya cordata, Macleaya microcarpa, M. total of 39 samples were studied to reveal the phylogeny and cambrica,andChelidonium majus only, our inoculation tests host range of these fungi. ITS and 28S sequence analyses revealed that the fungus was capable of infecting Argemone revealed that the isolates identified earlier as Erysiphe grandiflora, Glaucium corniculatum, Papaver rhoeas, and cruciferarum on papaveraceous hosts represent distinct line- Papaver somniferum, indicating that these plant species may ages and differ from that of E. cruciferarum sensu stricto on also be taken into account as potential hosts. Erysiphe brassicaceous hosts. The taxonomic status of the anamorph cruciferarum originating from P. somniferum was not able to infecting Eschscholzia californica was revised, and therefore, infect A. grandiflora, C. majus, E. californica, M. cordata, a new species name, Erysiphe eschscholziae, is proposed. The and P. rhoeas. The emergence of E. macleayae on M. taxonomic position of the Pseudoidium anamorphs infecting microcarpa is reported here for the first time from the Glaucium flavum, Meconopsis cambrica, Papaver dubium, Czech Republic and Slovakia. The appearance of chasmothecia and Stylophorum diphyllum remain unclear. -

The Significance of Opium Alkaloids in the Classification of Papaveraceae

Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2017; 6(1): 430-437 E-ISSN: 2278-4136 P-ISSN: 2349-8234 JPP 2017; 6(1): 430-437 The significance of opium alkaloids in the classification Received: 25-11-2016 Accepted: 26-12-2016 of Papaveraceae in Iraq Ula M. Noor Almousawi Department of Pharmacognosy Ula M. Noor Almousawi and Abdulrida A Alwan and medicinal plants, Pharmacy College, University of Basra, Iraq. Abstract The Papaveraceae family includes over 40 genera and 760 species in the world, of that 5 genera, namely Abdulrida A Alwan Papaver L. with 15 species, Glaucium Mill with 5 species, Hypecoum L. with 3 species, Roemeria Medic Department of Ecology, College with 2 species and Eschscholzia Cham with one cultivated species occur in Iraq. Opium alkaloids of 14 of Science, University of Basra, species of Papaveraceae in addition to two species of Fumaria L. were chemically studied using High Iraq. Performance liquid Chromatography (HPLC) analysis. Five opium alkaloids, Morphine, Codeine, Thebaine, Papaverine and Noscapine were significantly detected and variably distributed in the species. The highest concentration of opium alkaloids was Noscapine with 814.624 ppm in P. somniferum while the lowest concentration was codeine with 66.978 ppm in the same species. Our results support maintaining Fumaria in distinct family Fumariaceae. Keywords: significance, opium alkaloids, classification, Papaveraceae, Iraq 1. Introduction The Papaveraceae, known as a poppy family, are economically important. It includes over 40 [2] genera and 760 species in the world, as mentioned by Cullen (1980) 5 genera present in Iraq for Papaveraceae and 2 genera for Fumariaceae. The Papaveraceae family is characterized by its economic and medical importance from the ancient times. -

Endemik Papaver Pilosum Sibth. & Sm Subsp. Pilosum

ENDEMİK PAPAVER PILOSUM SIBTH. & SM SUBSP. PILOSUM (PAPAVERACEAE) TAKSONUNUN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Figen İŞERİ T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDEMİK PAPAVER PILOSUM SIBTH. & SM SUBSP. PILOSUM (PAPAVERACEAE) TAKSONUNUN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Figen İŞERİ 0000-0003-2640-6108 Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ (Danışman) YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BURSA – 2020 Her Hakkı Saklıdır TEZ ONAYI Fen Bilimleri Enstitüsü, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında; − tez içindeki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, − görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, − başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, − atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi, − kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, − ve bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim. …/…/……… Figen İŞERİ ÖZET Yüksek Lisans Tezi ENDEMİK PAPAVER PILOSUM SIBTH. & SM SUBSP. PILOSUM (PAPAVERACEAE) TAKSONUNUN TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Figen İŞERİ Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Endemik Papaver pilosum Sibth. & Sm subsp pilosum (Papaveraceae) Uludağ ve Çankırı’da yayılım gösteren Türkiye endemiği bir takson olmasının yanısıra önemli tıbbi ve aromatik madde içeriğine sahiptir. Bu çalışmada, Uludağ’ın alpin kuşağından toplanan Papaver pilosum tohumlarının çimlenmesi üzerinde nemli soğuk uygulama (2 ve 4 ay), kuru depolama (6, 12, 24 ay), hormon uygulaması (150, 250, 500 ppm GA3) ve farklı sıcaklık rejimleri (20/10, 25/10, 20 0C) ve ışık (ışık/ karanlık) koşullarının etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler tohumların dormant olmadığını, türün ideal çimlenme sıcaklığının 20/10 0C olduğunu ve tohumların çimlenmek için ışığa ihtiyaç duymadığını göstermektedir. -

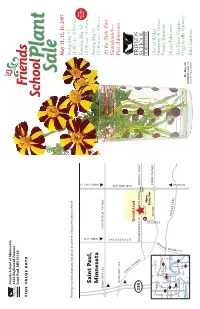

2007 Catalog

Friends School of Minnesota 1365 Englewood Avenue Saint Paul, MN 55104 TIME VALUE DATA May 11, 12, 13, 2007 Friday,May 11 If you have received a duplicate copy, please let us know, and pass the extra to a friend! 11:00 A.M.–8:00 P.M. New Saturday Saturday,May 12 Hours Saint Paul, 10:00 A.M.–6:00 P.M. Sunday,May 13 FROM 35W Minnesota FROM HWY 36 12:00 NOON–4:00 P.M. FROM HWY 280 LARPENTEUR AVENUE At the State Fair Grandstand— FROM HWY 280 Free Admission C O M O CLEVELAND AVE A SNELLING AVE V E Grandstand N U 280 E COMMONWEALTH DAN PATCH Main MIDWAY PKWY Gate P Minn. State Fair 94 Coliseum COMO AVENUE 35W White Shoreview Glacial Ridge Brooklyn Ctr Bear Lake 694 35E E U CANFIELD Growers: A Green Plymouth Crystal 94 Roseville N 36 E 494 Snelling Ave. 694 V 169 Saint Paul Family Business 280 A 394 35E 100 94 D Minnetonka Minneapolis E N N Woodbury ERGY Hosta Takeover! O P Edina 494 ARK 62 M Richfield Y 61 Eden 494 Prairie A Are These Veggies 35W Inver Grove R Heights Bloomington Eagan FROM 94 Organically Grown? 52 Mr. Majestic Shakopee 35E Burnsville marigold, page 12 Photo by Nancy Scherer Bird Gardens 18th Annual Friends School Plant Sale May 11, 12 and 13, 2007 Friday 11:00 A.M.–8:00 P.M.• Saturday 10:00 A.M.–6:00 P.M. Sunday 12:00 NOON–4:00 P.M.Sunday is half-price day at the Minnesota State Fair Grandstand Friends School of Minnesota Thank you for supporting Friends School of Minnesota by purchasing plants at our sale. -

The Danish Botanical Society Summer Excursion 1St to 10Th June 2014

Armenia The Danish Botanical Society Summer excursion st th 1 to 10 June 2014 Danish Botanical Society – Excursion to Armenia1st – 10th June 2014 Editorial notes Compilation of report: Peter Wind, closed at 28th April 2015. Contributors to content: Anush Nersesian, Terkel Arnfred, Irina Goldberg, Erika Groentved Christiansen, Søren Groentved Christiansen, Bjarne Green, Leif Laursen, Jytte Leopold, Claus Leopold, Inger Vedel, Thyge Enevoldsen, Birte Uhre Pedersen & Peter Wind. Number of pages: 48. Photos on front page: Upper left – Amberd Castle at Buyracan, photo: P. Wind, 10-6-2014; upper right - Phelypaea turnefortii in dry grassland at Martiros south of Vyak, photo: P. Wind, 5-6-2014; lower left - Lilium szovitsianum in the shade of a deciduous forest south of the city of Dijijan, photo: P. Wind, 3-6-2014; lower right – Ansvarkar Monastery on a little peninsula in Lake Seven, photo: P. Wind, 8-6-2014. Content Picture of participants 3 List of participants 4 Map of Armenia with administrative regions (Marz) 5 The program of the excursion – before leaving Denmark (in Danish) 6 Actual itinerary 9 The Armenian language 17 Practical notes on Armenia (in Danish) 18 Insects of Armenia 20 Flora in Armenia - Overview and Popular Spring Flora 23 Botanical notes of the flora of Armenia 27 A selction of plant species of intererest 30 Some participants in the field 32 Impressions from Yerevan, especially from the last extra day 33 Traditional use of Armenian plants 34 Vascular plant list 35 Page 2 Danish Botanical Society – Excursion to Armenia1st – 10th June 2014 The traditional line up at the small cottages (picture below) close to the Ughedzor pass. -

A Checklist of Vascular Plants Endemic to California

Humboldt State University Digital Commons @ Humboldt State University Botanical Studies Open Educational Resources and Data 3-2020 A Checklist of Vascular Plants Endemic to California James P. Smith Jr Humboldt State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.humboldt.edu/botany_jps Part of the Botany Commons Recommended Citation Smith, James P. Jr, "A Checklist of Vascular Plants Endemic to California" (2020). Botanical Studies. 42. https://digitalcommons.humboldt.edu/botany_jps/42 This Flora of California is brought to you for free and open access by the Open Educational Resources and Data at Digital Commons @ Humboldt State University. It has been accepted for inclusion in Botanical Studies by an authorized administrator of Digital Commons @ Humboldt State University. For more information, please contact [email protected]. A LIST OF THE VASCULAR PLANTS ENDEMIC TO CALIFORNIA Compiled By James P. Smith, Jr. Professor Emeritus of Botany Department of Biological Sciences Humboldt State University Arcata, California 13 February 2020 CONTENTS Willis Jepson (1923-1925) recognized that the assemblage of plants that characterized our flora excludes the desert province of southwest California Introduction. 1 and extends beyond its political boundaries to include An Overview. 2 southwestern Oregon, a small portion of western Endemic Genera . 2 Nevada, and the northern portion of Baja California, Almost Endemic Genera . 3 Mexico. This expanded region became known as the California Floristic Province (CFP). Keep in mind that List of Endemic Plants . 4 not all plants endemic to California lie within the CFP Plants Endemic to a Single County or Island 24 and others that are endemic to the CFP are not County and Channel Island Abbreviations .