Blühende Landschaften? Ein Beitrag Zur Transformationsforschung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Blühende Landschaften? Ein Beitrag Zur Transformationsforschung

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Research Papers in Economics econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics Albach, Horst Working Paper Blühende Landschaften? Ein Beitrag zur Transformationsforschung Discussion papers // WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung, No. FS IV 98-4 Provided in cooperation with: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) Suggested citation: Albach, Horst (1998) : Blühende Landschaften? Ein Beitrag zur Transformationsforschung, Discussion papers // WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung, No. FS IV 98-4, http://hdl.handle.net/10419/51169 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts the selected work free of charge, territorially unrestricted and beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen within the time limit of the term of the property rights according der unter to the terms specified at → http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen → http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu By the first use of the selected work the user agrees and vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die declares to comply with these terms of use. erste Nutzung einverstanden erklärt. Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft zbw Leibniz Information Centre for Economics WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN FÜR SOZIALFORSCHUNG SOCIAL SCIENCE RESEARCH discussion papers CENTER BERLIN FS IV 98 - 4 Blühende Landschaften? Ein Beitrag zur Transformationsforschung Horst Albach Mai 1998 ISSN Nr. -

Annual Report 2000 Higher Transport Performance We Were Able to Increase Our Transport Performance in Passenger and Freight Transport Significantly in 2000

Annual Report 2000 Higher Transport Performance We were able to increase our transport performance in passenger and freight transport significantly in 2000. Positive Income Development Our operating income after interest improved by € 286 million. Modernization of Deutsche Bahn AG A comprehensive fitness program and the expansion of our capital expenditures will pave the way to our becoming an even more effective railway. Key figures Change in € million 2000 1999 in % Revenues 15,465 15,630 – 1.1 Revenues (comparable) 15,465 14,725 + 5.0 Income before taxes 37 91 – 59.3 Income after taxes 85 87 – 2.3 EBITDA 2,502 2,036 + 22.9 EBIT 450 71 + 533.8 Operating income after net interest 199 – 87 + 328.7 Return on capital employed in % 1.6 0.3 – Fixed assets 34,671 33,495 + 3.5 Total assets 39,467 37,198 + 6.1 Equity 8,788 8,701 + 1.0 Cash flow (before taxes) 2,113 2,107 + 0.3 Gross capital expenditures 6,892 8,372 – 17.7 Net capital expenditures 1) 3,250 3,229 + 0.7 Employees (as of Dec 31) 222,656 241,638 – 7.9 Performance figures Change Passenger Transport 2000 1999 in % Passengers DB Reise&Touristik million 144.8 146.5 – 1.2 DB Regio million 1,567.7 1,533.6 + 2.2 Total million 1,712.5 1,680.1 + 1.9 Passenger kilometers DB Reise&Touristik million pkm 2) 36,226 34,897 + 3.8 DB Regio million pkm 2) 38,162 37,949 + 0.6 Total million pkm 2) 74,388 72,846 + 2.1 Train kilometers DB Reise&Touristik million train-path km 175.9 177.5 – 0.9 DB Regio million train-path km 563.9 552.4 + 2.1 Total million train-path km 739.8 729.9 + 1.4 Freight Transport -

Katalog 20212019

KatalogKatalog 20212019 Abbildung zeigt das PIKO H0-Modell Bahnepochen: Zeichenerklärung: Eisenbahngesellschaften: NEM Epoche I 1835 – 1925 651 Schnittstelle für Decoder nach NEM 651 ČSD/ČD Tschechische Staatsbahnen Beginn des Eisenbahnbaus und Entstehung DB Deutsche Bundesbahn I NEM 652 Schnittstelle für Decoder nach NEM 652 zahlreicher Staats- und Privatbahnen. DB AG Deutsche Bahn AG DR Deutsche Reichsbahn PluX Schnittstelle PluX16 für Decoder 16 ÖBB Österreichische Bundesbahnen nach NEM 658 ® Epoche II 1925 – 1945 PKP Polnische Staatsbahnen PluX Schnittstelle PluX22 für Decoder PKP® ist ein eingetragenes Warenzeichen und urheberrechtlich geschützt. Entstehung großer Staatsbahnverwaltungen 22 II nach NEM 658 wie DRG, BBÖ oder SBB. Vereinheitlichung von Next Private Eisenbahngesellschaften: Vorschriften sowie der Normung im Fahrzeugbau. 18 Schnittstelle nach RCN-118 Abellio Privates Eisenbahnverkehrsunternehmen Länge über Puffer ČSKD Intrans Tschechisches Eisenbahnunternehmen EH Eisenbahn und Häfen GmbH Epoche III 1945 – 1970 Kurzkupplungskinematik ERS Railways Privates Eisenbahnunternehmen der III Wiederaufbau und Beseitigen von Kriegs schäden im Lichtwechsel weiß/weiß Maersk-Line Eisenbahnwesen. Beginn der Ablösung der Dampflok evb Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Lichtwechsel weiß/rot durch Diesel- und Elektrolokomotiven. Bau gemeinsa- Elbe-Weser Lichtwechsel weiß/weiß mit LED GATX Güterwagen- Vermietgesellschaft mer Waggons mit anderen Staatsbahnen. GySev Ungarisches Eisenbahnunternehmen Lichtwechsel weiß/rot mit LED IntEgro Eisenbahnverkehrsunternehmen -

Behind the Berlin Wall.Pdf

BEHIND THE BERLIN WALL This page intentionally left blank Behind the Berlin Wall East Germany and the Frontiers of Power PATRICK MAJOR 1 1 Great Clarendon Street, Oxford Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York Patrick Major 2010 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Major, Patrick. -

Systemlösungen Verkehrstechnik System Solutions Transportation

Systemlösungen arture design graphic Verkehrstechnik © System Solutions Transportation SENSE EXPERIENCE EXPERIENCE VISION www.vem-group.com VEM/03-187 DE/0813 Printed in Germany. Subject to change. Subject to in Germany. VEM/03-187 DE/0813 Printed Systemlösungen Verkehrstechnik Systemlösungen Verkehrstechnik Seit mehr als 100 Jahren werden bei VEM Bahnmaschinen entwickelt und gefertigt. Mit diesem soliden Erfahrungs- Seit mehr als 100 Jahren werden bei VEM Bahnmaschinen entwickelt und gefertigt. Mit diesem soliden Erfahrungs- schatz sind wir heute in der Lage, den anspruchsvollen Bedürfnissen der internationalen Schienenfahrzeugindustrie schatz sind wir heute in der Lage, den anspruchsvollen Bedürfnissen der internationalen Schienenfahrzeugindustrie nach leistungsfähigen Antriebslösungen Rechnung zu tragen. Dazu gehören hocheffiziente Asynchron-Traktions- nach leistungsfähigen Antriebslösungen Rechnung zu tragen. Dazu gehören hocheffiziente Asynchron-Traktions- motoren für elektrische oder diesel-elektrische Lokomotiven, Triebzüge, Straßenbahnen und Arbeitsfahrzeuge. motoren für elektrische oder diesel-elektrische Lokomotiven, Triebzüge, Straßenbahnen und Arbeitsfahrzeuge. Ergänzt wird dieses Angebotsspektrum durch Haupt- und Hilfsbetriebe-Generatoren und deren Regelsysteme. Für den Ergänzt wird dieses Angebotsspektrum durch Haupt- und Hilfsbetriebe-Generatoren und deren Regelsysteme. Für den umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr hat VEM auch Fahrmotoren für Hybrid- und Trolleybusse im umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr -

2001 Annual Report

Record High in Passenger Transport At 74.5 billion pkm, passenger transport performance showed a slight increase over the previous year’s record result – even though EXPO services were discontinued. We once again gained market share. Positive Development in Revenues Despite the difficult economic environ- ment, we were able to increase revenues Deutsche Bahn AG by 1.7% to € 15.7 billion in 2001. Potsdamer Platz 2 D-10785 Berlin Germany Annual Report 2001 Restructuring, Performance, Growth http://www.bahn.de We have a clear strategy and an intensive capital expenditures program for modernizing Deutsche Bahn and getting it in shape for the future. Deutsche Bahn AG Annual Report 2001 185mm 216mm 10,5mm 216mm 185mm Record High in Passenger Transport At 74.5 billion pkm, passenger transport performance showed a slight increase over the previous year’s record result – even though EXPO services were discontinued. We once again gained market share. Positive Development in Revenues Despite the difficult economic environ- ment, we were able to increase revenues Deutsche Bahn AG by 1.7% to € 15.7 billion in 2001. Potsdamer Platz 2 D-10785 Berlin Germany Annual Report 2001 Restructuring, Performance, Growth http://www.bahn.de We have a clear strategy and an intensive capital expenditures program for modernizing Deutsche Bahn and getting it in shape for the future. Deutsche Bahn AG Annual Report 2001 185mm 216mm 10,5mm 216mm 185mm DB Group: An Overview Eight-Year-Summary Management Board Deutsche Bahn Group Eight-Year-Summary Key figures Change in € -

Turbomaschinen in Berlin-Brandenburg Partner Bei Mitchell Madison Group

US_Turbo 07.05.2012 15:35 Uhr Seite 1 REGIOVERLAG TSB Technologiestiftung Berlin Studien zu Technologie und Innovation Zu den Autoren Frank Besinger · Hanns-Jürgen Lichtfuß · Markus Röhner · Eckart Uhlmann Dr. Frank Besinger, Studium des Maschinenbaus an der University of London (QMC), Promotion PhD an der University of Cambridge. Engagement Manager bei McKinsey, Assistent der Geschäftsleitung bei Biotronik, Turbomaschinen in Berlin-Brandenburg Partner bei Mitchell Madison Group. Seit 1999 Geschäftsführer von aideon management consultants in Berlin: Forschung · Industrie · Innovation Optimierung von Fertigungsabläufen, Organisation und Steuerung weltweiter Fertigungsnetzwerke, Inno- vations- und Wachstumsmanagement, RICH-CORE® Slotplanung und Private Management Consulting. Prof. Dr.-Ing. Hanns-Jürgen Lichtfuß, Studium des Maschinenbaus, Fachrichtung Flugtechnik, an der TU Berlin und Promotion an der RWTH Aachen. Wiss. Mitarbeiter am Institut für Antriebstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Köln, Technischer Direktor und Leiter des Bereichs Entwicklung der MTU Aero Engines München, 1998–2004 Vorstandsvorsitzender der TSB Technologiestiftung Berlin. Honorarprofessor an der TU München, Mitglied bei acatech und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dipl.-Ing. Markus Röhner, Studium des Maschinenbaus an der TU Dresden. Wiss. Mitarbeiter am Produk- tionstechnischen Zentrum PTZ, seit 2010 Abteilungsleiter Fertigungstechnologien am Fraunhofer IPK, Berlin. Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann, Studium des Maschinenbaus und Promotion an der TU Berlin. Wis- senschaftlicher Mitarbeiter und Oberingenieur am Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb (IWF) der TU Berlin; leitende Positionen im Bereich Forschung, Entwicklung und Anwendungstechnik sowie Prokurist bei der Firmengruppe Hermes Schleifmittel, Hamburg. Seit 1997 Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produk- tionsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) sowie des Fachgebiets Werkzeugmaschinen und Fertigungs- technik am IWF. -

125 Jahre Elektrotraktion Eine Bilddokumentation Für Hörer Der Lehrveranstaltungen „Elektrische Antriebe“

1879-2004 - 125 Jahre Elektrotraktion eine Bilddokumentation für Hörer der Lehrveranstaltungen „Elektrische Antriebe“ Prof. Dr. Peter Büchner, Technische Universität Dresden Elektrotechnisches Institut (ETI) Lehrstuhl für Elektrische Antriebe und Grundlagen der Elektroenergietechnik (AE) 1. Einführung 2. Die ersten Jahre (1879 - 1912) 3. Entwicklung der 16 2/3-Hz-Traktion in Deutschland (1913 - 1945) 4. Sonderfälle 50-Hz- und Drehstromtraktionen 5. Entwicklungen bei der Deutschen Bundesbahn DB (1945 - 1990) 6. Auf dem Weg zur Drehstromlok bei der DB (1972 - 1984) 7. Entwicklungen bei der Deutschen Reichsbahn DR (1945 - 1990) 8. Drehstromlokentwicklung (Beitrag der TU Dresden (1987 - 1990)) 9. Wieder eine Deutsche Bahn und neue Drehstromloks 10. Aktuelle Entwicklungen im Rad-Schiene und in Schwebetechnik 28.05.2004 125 Jahre Elektrotraktion 1 Einführung These: Die elektrische Lokomotive war und ist seit 125 Jahren ein Zugpferd für die Weiterentwicklung der elektrischen Antriebstechnik! Warum? ! Eisenbahnen stellen eine wichtige Verkehrsinfrastruktur in Europa dar. ! Für die Elektrotraktion werden erhebliche Staatsinvestitionen ausgegeben. ! Wegen des Investitionsvolumens ist Elektrotraktion meist eine Aufgabe für Firmenkonsortien, die im Wettbewerb um die beste Lösung stehen. ! Die Elektrotraktion eignet sich wegen der komplexen Beanspruchungen gut als Versuchsfeld für neue Entwicklungen in der elektrischen Antriebstechnik. ! Die Bahnverwaltungen hatten (haben) eigene Versuchsabteilungen, in denen Entwicklungen bis zur Einsatzreife getestet -

Untersuchungsbericht Fahrzeug

Untersuchungszentrale der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes Aktenzeichen: 60 - 60uu2011-07/00178 Datum: 25.11.2013 Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb Ereignisart: Fahrzeugbrand Datum: 26.07.2011 Zeit: 15:36 Uhr Bahnhof: Berlin Ostbahnhof Gleis: 207 Kilometer: 0,100 Untersuchungsbericht Fahrzeugbrand, 26.07.2011, Berlin Ostbahnhof Verffentlicht durch: Bundesministerium fr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes Robert-Schuman-Platz 1 53175 Bonn Seite 2 von 31 Untersuchungsbericht Fahrzeugbrand, 26.07.2011, Berlin Ostbahnhof Inhaltsverzeichnis: Seite 1 Zusammenfassung .............................................................................................. 7 1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses ....................................................................... 7 1.2 Folgen .................................................................................................................... 7 1.3 Ursachen ............................................................................................................... 7 2 Vorbemerkungen ................................................................................................. 9 2.1 Organisatorischer Hinweis ..................................................................................... 9 2.2 Ziel der Eisenbahn-Unfalluntersuchung ................................................................. 9 2.3 Mitwirkende ......................................................................................................... -

Zbwleibniz-Informationszentrum

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Brenke, Karl et al. Working Paper — Digitized Version Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland: Neunzehnter Bericht Kieler Diskussionsbeiträge, No. 346/347 Provided in Cooperation with: Kiel Institute for the World Economy (IfW) Suggested Citation: Brenke, Karl et al. (1999) : Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland: Neunzehnter Bericht, Kieler Diskussionsbeiträge, No. 346/347, ISBN 3894561955, Institut für Weltwirtschaft (IfW), Kiel This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/47978 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten -

Des Paysages Florissants? Une Contribution À La Recherche Sur La Transformation

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Albach, Horst Working Paper Des paysages florissants? Une contribution à la recherche sur la transformation WZB Discussion Paper, No. FS IV 99-3 Provided in Cooperation with: WZB Berlin Social Science Center Suggested Citation: Albach, Horst (1999) : Des paysages florissants? Une contribution à la recherche sur la transformation, WZB Discussion Paper, No. FS IV 99-3, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/51167 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu discussion papers FS IV 99 - 3 Des paysages florissants ? Une contribution à la recherche sur la transformation Horst Albach Février 1999 ISSN Nr. -

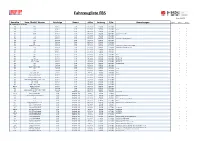

FBS-Tfz-Liste Stand 2020-05

Fahrzeugliste FBS Stand: Mai 2020 Baureihe Serie, Modell, Version Achsfolge Bauart vMax Leistung P/m Bemerkungen Bahn privat Demo DB: Deutsche Bahn AG ab 1992 101 101 Bo'Bo' e E-Lok 220 km/h 6520 kW 73,5 kW/t x - - 103 E03 Co'Co' e E-Lok 200 km/h 6200 kW 47,7 kW/t x x x 109 E11 Bo'Bo' e E-Lok 120 km/h 2920 kW 33,8 kW/t DR 211 x x x 110 E10 Bo'Bo' e E-Lok 140 km/h 3700 kW 39,7 kW/t x x x 111 111 Rz. Bo'Bo' e E-Lok 160 km/h 3620 kW 40,6 kW/t Daten für Reisezuglok x x x 112 212 Bo'Bo' e E-Lok 160 km/h 4220 kW 48,7 kW/t DR 212 x x x 113 E12 Bo'Bo' e E-Lok 160 km/h 3700 kW 39,7 kW/t x - - 114 212 Bo'Bo' e E-Lok 160 km/h 4220 kW 48,7 kW/t DR 212, Zuordnung DB Regio x x x 115 E10 Bo'Bo' e E-Lok 140 km/h 3700 kW 39,7 kW/t x x x 120 120 .1 Bo'Bo' e E-Lok 200 km/h 5710 kW 66,6 kW/t x - - 121 120 .1 Bo'Bo' e E-Lok 200 km/h 5710 kW 66,6 kW/t x - - 127 ES64P "EuroSprinter" Bo'Bo' e E-Lok 230 km/h 6400 kW 72,2 kW/t Prototyp von Siemens, Kraus-Maffei x - - 128 12X Bo'Bo' e E-Lok 220 km/h 6400 kW 73,9 kW/t ursprünglich Prototyp von AEG x x - 139 E40 Bo'Bo' e E-Lok 110 km/h 3700 kW 39,6 kW/t x x x 140 E40 Bo'Bo' e E-Lok 110 km/h 3700 kW 39,6 kW/t x x x 141 E41 Bo'Bo' e E-Lok 120 km/h 2400 kW 32,5 kW/t x x x 142 E42 Bo'Bo' e E-Lok 100 km/h 2920 kW 33,3 kW/t DR 242 x x x 143 243 .8 Bo'Bo' e E-Lok 120 km/h 3720 kW 43,8 kW/t DR 243 x x x 145 145 Bo'Bo' e E-Lok 140 km/h 4200 kW 49,5 kW/t 145 001-080 x - - 146 146 - 4,2 MW Bo´Bo´ e E-Lok 160 km/h 4200 kW 49,5 kW/t 146 001-031 x - - 146.1 146.1 - 5,6 MW Bo´Bo´ e E-Lok 160 km/h 5600 kW 66,0 kW/t 146 101-118 x