Lovera: Una Famiglia a Motore

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PDF Document 543Kb

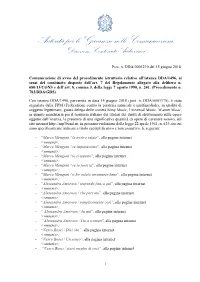

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione Contenuti Audiovisivi Prot. n. DDA/0001210 del 15 giugno 2018 Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza DDA/1496, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 782/DDA/GDS) Con istanza DDA/1496, pervenuta in data 14 giugno 2018 (prot. n. DDA/0001175), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la pirateria musicale e multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music, Universal Music, Warner Music, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet http://mp3band.ru, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: - “Marco Mengoni / la nostra estate”, alla pagina internet <omissis>; - “Marco Mengoni / se imparassimo”, alla pagina internet <omissis>; - “Marco Mengoni / io ti aspetto”, alla pagina internet <omissis>; - “Marco Mengoni / se io fossi te”, alla pagina internet <omissis>; - “Marco Mengoni / ti ho voluto veramente bene”, alla pagina internet <omissis>; - “Alessandra Amoroso / stupendo fino a qui”, alla pagina internet <omissis>; - “Alessandra Amoroso / che peccato”, alla pagina internet <omissis>; - “Alessandra Amoroso -

Elenco Basi Musicali

Elenco basi musicali (Nella scheda d'iscrizione indicare sempre 3 titoli di canzoni) 1 Grazie mille 883 2 Bella vera 883 3 Viaggio al centro del mondo 883 4 Nient'altro che noi 883 5 Come deve andare 883 6 Io ci saro' 883 7 Come mai 883 8 Nord Sud Ovest Est 883 9 Le ragazze fanno grandi sogni Edoardo Bennato 10 Sembra ieri Edoardo Bennato 11 Si tratta dell'amore Edoardo Bennato 12 L'isola che non c'e' Edoardo Bennato 13 W la mamma Edoardo Bennato 14 Il gatto e la volpe Edoardo Bennato 15 C'e' il sole Edoardo De Crescenzo 16 Ancora Edoardo De Crescenzo 17 Abbronzatissima Edoardo Vianello 18 I watussi Edoardo Vianello 19 Guarda come dondolo Edoardo Vianello 20 Hully Gully In Dieci Edoardo Vianello 21 Pinne fucile ed occhiali Edoardo Vianello 22 Luce (tramonti a Nord-Est) Elisa 23 Rainbow Elisa 24 Broken Elisa 25 Una poesia anche per te Elisa 26 Eppure sentire (un senso di te) Elisa 27 Stay Elisa 28 Pavimento liquido Ale Baroni 29 La distanza di un amore Ale Baroni 30 I Want Love Elton John 31 Something About The Way You Look Tonight Elton John 32 Written In The Stars Elton John 33 Nikita Elton John 34 In The Ghetto Elvis Presley 35 It's Now Or Never (O Sole Mio) Elvis Presley 36 Can't Help Falling In Love Elvis Presley 37 Il portiere di notte Enrico Ruggeri 38 Mistero Enrico Ruggeri 39 Rhythm Divine Enrique Iglesias 40 Sad Eyes Enrique Iglesias 41 Bailamos RM Enrique Iglesias 42 Be With You Enrique Iglesias 43 Escape Enrique Iglesias 44 Cose della vita Eros Ramazzotti 45 Un angelo non e' Eros Ramazzotti 46 Piu' che puoi Eros Ramazzotti -

Lista Dal Nostro Repertorio Di Musica Dal Vivo – Controlla Le Novita’ Direttamente Sul Sito

SITO: WWW.MUSICADENTRO.IT – POSTA: [email protected] – TEL. 338 2692022 (Whatsapp) LISTA DAL NOSTRO REPERTORIO DI MUSICA DAL VIVO – CONTROLLA LE NOVITA’ DIRETTAMENTE SUL SITO ...PER CERCARE LA TUA CANZONE PREFERITA USA IL TASTO RICERCA DEL TUO LETTORE PDF E DIGITA UNA PAROLA I'M NOT IN LOVE 10CC WHAT'S UP 4 NON BLONDES BELLA VERA 883 - MAX PEZZALI CI SONO ANCH'IO 883 - MAX PEZZALI CISONOANCHIO 883 - MAX PEZZALI COME DEVE ANDARE 883 - MAX PEZZALI COME MAI 883 - MAX PEZZALI ECCOTI 883 - MAX PEZZALI GRAZIE MILLE 883 - MAX PEZZALI HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO 883 - MAX PEZZALI IL MONDO INSIEME A TE 883 - MAX PEZZALI IO CI SARÒ 883 - MAX PEZZALI LA REGOLA DELL’AMICO 883 - MAX PEZZALI LASCIATI TOCCARE 883 - MAX PEZZALI LO STRANO PERCORSO 883 - MAX PEZZALI L’UNIVERSO TRANNE NOI 883 - MAX PEZZALI NELLA NOTTE 883 - MAX PEZZALI NESSUN RIMPIANTO 883 - MAX PEZZALI NORD SUD OVEST EST 883 - MAX PEZZALI ROTTA PER CASA DI DIO 883 - MAX PEZZALI SEI UN MITO 883 - MAX PEZZALI SENZA AVERTI QUI 883 - MAX PEZZALI TE LA TIRI 883 - MAX PEZZALI TIENI IL TEMPO 883 - MAX PEZZALI UNA CANZONE D'AMORE 883 - MAX PEZZALI VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 - MAX PEZZALI ‘A CITTA’ E PULECENELLA AA.VV. (NAPOLI) COMME FACETTE MAMMETA AA.VV. (NAPOLI) DICITENCELLO VUJE AA.VV. (NAPOLI) FUNICOLI’ FUNICULA’ AA.VV. (NAPOLI) LA LUNA MEZZ’O MARE AA.VV. (NAPOLI) LUNA CAPRESE AA.VV. (NAPOLI) MALAFEMMENA AA.VV. (NAPOLI) MUNASTERIO E SANTA CHIARA AA.VV. (NAPOLI) NINI' TIRABUCIO' AA.VV. (NAPOLI) NUN E' PECCATO AA.VV. -

Scarica Il Libro

Creare il futuro. Dal 1980 Creating the future. Since 1980 Con questo libro intendiamo esprimere un ringraziamento speciale e sincero a tutti i collaboratori di Valagro. Nel corso di questi anni tutti hanno contribuito a scrivere una storia che vale la pena di vivere e di raccontare. È la nostra storia. Una vera e propria avventura che vogliamo condividere per immaginare insieme il futuro. With this book we intend to express a special and sincere thank you to all Valagro employees. Over the years, everyone has contributed to writing a story that is worth living and telling. It’s our story. A real adventure that we want to share to imagine the future together. Creare il futuro. Dal 1980 Creating the future. Since 1980 Progetto editoriale / Editorial project Marco Rosso Coordinamento editoriale e redazionale / Publishing and editorial coordination Selene Impagliatelli Ricerca storica / Archive research Selene Impagliatelli, Vincenzo Mambella, Costantino Torriero Testi / Storytelling Vincenzo Mambella Didascalie / Captions Selene Impagliatelli Supporto grafico e di comunicazione / Graphics and communication support Elisabetta Castrucci, Alida Nicolucci, Costantino Torriero FUMETTO / COMICS Coordinamento redazionale / Editorial coordination Alida Nicolucci Storyboard Luca Cicchitti, Alida Nicolucci Disegni / Sketch Luca Cicchitti Colore / Colourwork Raffaella Seccia Realizzazione editoriale / Publisher CARSA Edizioni, Pescara Direzione artistica / Art Direction Giovanni Tavano Grafica e impaginazione / Graphics and layout Susanna Matricardi, -

Commissario, Avanti Tutta PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Periodico di informazione della Provincia Regionale di Ragusa Anno XXVII - N. 3-4 Maggio/Agosto 2012 LaLa ProvinciaProvincia didi RagusaRagusa Commissario, avanti tutta PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA Il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Scarso Vice Commissario Dott. Giovanni Puglisi Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri editoriale di Giovanni Molè Resistere, resistere, resistere ono giorni in cui si decide il futuro delle Pro- cia. Così come è stato per fare due esempi vicini vince, di questo territorio e, ahimè, anche di e lontani per la provincia di Trapani in Sicilia con Squesto periodico. Prendendo spunto dall’edi- l’aeroporto di Birgi e per il dipartimento dell’Oise toriale ‘storico’ di Enzo Biagi al suo rientro in Tv, in Francia con lo scalo di Beauvais. Senza tanti giri dopo 5 anni dall’editto bulgaro, che invitava alla di parole: altro ritardo non è più tollerabile. L’altra resistenza, ho voluto richiamare quel titolo perché resistenza riguarda le manovre oscure per blocca- siamo impegnati a resistere su più fronti. C’è sem- re la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania pre da resistere a qualcosa nella vita di tutti i gior- con una convenzione che improvvisamente non si Il Commissario Straordinario ni: a promesse, tentazioni, rinunce. Ogni giorno firma più, altra scudisciata in pieno volto ad una si combatte contro le ingiustizie, le prepotenze, le Provincia che non vuole restare ‘cenerentola’ del- lusinghe e gli abusi del potere, di tutti i poteri. l’infrastrutturazione in Italia. Avv. Giovanni Scarso La nostra resistenza è su tre fronti. Innanzitutto il L’ultima resistenza ci chiama in causa direttamen- mantenimento delle Province. -

9 Conversazioni Su Costruire Le Istituzioni Della Democrazia.Qxp

Nel 2008 la Fondazione Adriano Olivetti ha inaugurato la Collana Intangibili, un nuovo impegno editoriale che consente, attraverso i moderni strumenti dell'editoria digitale, una più ampia e tempestiva dif- fusione delle sue attività. La struttura dei libri, che vengono pubblicati on-line, si distingue per due novità: annotazioni a latere e un'appendice che riporta una selezione di documenti di approfondimento. La Collana Intangibili inoltre aderisce alla licenza Creative Commons, che rispetta il diritto d'autore, ma prevede anche la possibilità di copiare e distribuire l'opera purché se ne riconosce la paternità originaria. Nella Collana sono presentati gli atti dei seminari ed i risultati delle ricer- che che la Fondazione ritiene strettamente legati alle sue prerogative sta- tutarie che prevedono la "prosecuzione dell'opera di studio e di speri- mentazione, teorica e pratica, suscitata da Adriano Olivetti". La pubblicazione nella Collana Intangibili anticipa una eventuale e succes- siva pubblicazione integrale o parziale dello stesso testo nella tradiziona- le serie I Quaderni della Fondazione Adriano Olivetti. Questo nono volume della Collana Intangibili, realizzato in collaborazio- ne con il Consiglio Italiano per le Scienze Sociali, riporta la trascrizio- ne delle conversazioni che si sono svolte tra maggio e giugno 2009 a Roma, Milano, Torino e Napoli, intorno al volume di Sergio Ristuccia Costruire le istituzioni della democrazia. La lezione di Adriano Olivetti, politico e teorico della politica, Marsilio Editori, 2009. ISBN 9788896770085 -

Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba Ba Bay 360

www.cristommasi.com Titolo Artista Tipo Here Without You 3 Doors Down MP3 Ba ba bay 360 Gradi MIDI Giorno di sole 360 Gradi MIDI Sandra 360 Gradi MIDI E poi non ti ho vista più 360 Gradi & Fiorello MIDI Anything 3T MIDI Spaceman 4 Non Blondes MIDI What's up 4 Non Blondes MIDI In da club 50 Cent MIDI Fotografia 78 Bit MIDI Andrà tutto bene 883 MIDI Bella vera 883 MIDI Chiuditi nel cesso 883 MIDI Ci sono anch'io 883 MIDI Come deve andare 883 MIDI Come mai 883 MIDI Con dentro me 883 MIDI Con un deca 883 MIDI Cumuli 883 MIDI Dimmi perchè 883 MIDI Eccoti 883 MIDI Favola semplice 883 MIDI Finalmente tu 883 MIDI Gli anni 883 MIDI Grazie mille 883 MIDI Il mondo insieme a te 883 MIDI Innamorare tanto 883 MIDI Io ci sarò 883 MIDI Jolly blue 883 MIDI La regina del Celebrità 883 MIDI La regola dell'amico 883 MIDI Lasciati toccare 883 MIDI Medley 883 MIDI Nella notte 883 MIDI Nessun Rimpianto 883 MIDI Nient'altro che noi 883 MIDI Non mi arrendo 883 MIDI Non ti passa più 883 MIDI Quello che capita 883 MIDI Rotta per casa di Dio 883 MIDI Se tornerai 883 MIDI Sei un mito 883 MIDI Senza averti qui 883 MIDI Siamo al centro del mondo 883 MIDI Tenendomi 883 MIDI Ti sento vivere 883 MIDI 1/145 www.cristommasi.com Tieni il tempo 883 MIDI Tutto ciò che ho 883 MIDI Un giorno cosi 883 MIDI Uno in pi 883 MIDI Aereoplano 883 & Caterina MIDI L'ultimo bicchiere 883 & Nikki MIDI Dark is the night A-Ha MIDI Stay on these roads A-Ha MIDI Take on me A-Ha MIDI Desafinado A.C. -

Lista 16 APRILE 2020

Fabio e Mirko - Basi Karaoke Lista aggiornata al 16 Aprile 2020 TITOLO ARTISTA (COGNOME-NOME) WAVES OF LUV (IN ALTO MARE) 2 BLACK SANDRA 360 GRADI WHAT'S UP 4 NO BLONDES AEREOPLANO 883 - CATERINA BELLA VERA 883 (PEZZALI MAX) CHIUDITI NEL CESSO 883 (PEZZALI MAX) COME DEVE ANDARE 883 (PEZZALI MAX) COME MAI 883 (PEZZALI MAX) CON UN DECA 883 (PEZZALI MAX) CREDI 883 (PEZZALI MAX) ECCOTI 883 (PEZZALI MAX) FAI COME TI PARE 883 (PEZZALI MAX) FINALMENTE TU 883 (PEZZALI MAX) GLI ANNI 883 (PEZZALI MAX) GRAZIE MILLE 883 (PEZZALI MAX) HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO- 883 (PEZZALI MAX) I COWBOY NON MOLLANO 883 (PEZZALI MAX) IL MIO SECONDO TEMPO 883 (PEZZALI MAX) IL MONDO INSIEME A TE 883 (PEZZALI MAX) IO CI SARO' (PEZZALI 883) 883 (PEZZALI MAX) L'ULTIMO BICCHIERE 883 (PEZZALI MAX) L'UNIVERSO TRANNE NOI 883 (PEZZALI MAX) LA DURA LEGGE DEL GOL 883 (PEZZALI MAX) LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA 883 (PEZZALI MAX) LA REGINA DEL CELEBRITA' 883 (PEZZALI MAX) LA REGOLA DELL'AMICO 883 (PEZZALI MAX) ME LA CAVERO' 883 (PEZZALI MAX) MEDLEY 883 883 (PEZZALI MAX) MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO 883 (PEZZALI MAX) NESSUN RIMPIANTO 883 (PEZZALI MAX) NIENT'ALTRO CHE NOI 883 (PEZZALI MAX) NON MI ARRENDO 883 (PEZZALI MAX) NORD SUD OVEST EST 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE CAPITA 883 (PEZZALI MAX) QUELLO CHE COMUNEMENTE NOI 883 (PEZZALI MAX) RAGAZZO INADEGUATO 883 (PEZZALI MAX) RITORNERO' 883 (PEZZALI MAX) ROTTA PER CASA DI DIO 883 (PEZZALI MAX) SE TORNERAI 883 (PEZZALI MAX) SEI FANTASTICA 883 (PEZZALI MAX) SEI UN MITO 883 (PEZZALI MAX) SENZA AVERTI QUI 883 (PEZZALI MAX) SOPRAVVIVEREI 883 (PEZZALI MAX) TIENI IL TEMPO 883 (PEZZALI MAX) TORNO SUBITO 883 (PEZZALI MAX) UNA CANZONE D'AMORE 883 (PEZZALI MAX) VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO 883 (PEZZALI MAX) WELCOME TO MAIAMI 883 (PEZZALI MAX) SEMPRE NOI 883 (PEZZALI MAX) - J-AX AMAPOLA (BEGUINE) AA.VV. -

Catalogo Completo Mp3 - 22/09/2021

M-LIVE CATALOGO COMPLETO MP3 - 22/09/2021 ZIBALDONE POPOLARE - ERAVAMO IN CENTOMILA RICOMINCIAMO ALEANDRO BALDI - ALEX BRITTI 2 VOL.2 FASCINO AEROSMITH FRANCESCA ALOTTA 7000 CAFFÈ FIORI 2 EIVISSA ABBA I DON'T WANT TO MISS A NON AMARMI BACIAMI E PORTAMI A CHIQUITITA FRESCO (LATIN THING BALLARE OH LA LA LA ALEJANDRO SANZ FT. DOES YOUR MOTHER REGGAETON) AFTERHOURS BENE COSÌ 24KGOLDN FT. IANN DIOR FUMO NEGLI OCCHI ZUCCHERO KNOW BIANCA BUONA FORTUNA MOOD UN ZOMBIE A LA FERNANDO (SMOKE GETS IN YOUR CINQUE PETALI DI ROSA AIELLO INTEMPERIE HONEY HONEY EYES) FORTUNA CHE NON ERA ORA 4 I HAVE A DREAM GELOSIA ALESSANDRA AMOROSO NIENTE VIENIMI A BALLARE 4 NON BLONDES KNOWING ME KNOWING GRAZIE PREGO SCUSI AMA CHI TI VUOL BENE L'ATTIMO PER SEMPRE HAI BUCATO LA MIA VITA AKA 7EVEN AMORE PURO WHAT'S UP YOU LA VASCA LOCA MONEY MONEY MONEY I PASSI CHE FACCIAMO ARRIVI TU LA VITA SOGNATA MI MANCHI TAKE A CHANCE ON ME IL FORESTIERO BELLEZZA INCANTO LO ZINGARO FELICE A MILLE PAROLE THE NAME OF THE GAME IL RAGAZZO DELLA VIA NOSTALGIA MILANO A-HA THE WINNER TAKES IT ALL GLUCK AL CORLEY BELLISSIMO OGGI SONO IO STAY ON THESE ROADS WATERLOO IL RAGAZZO DELLA VIA SQUARE ROOMS CIAO PERCHÈ TAKE ON ME ABBA - MERYL STREEP GLUCK (LIVE) AL JARREAU COMUNQUE ANDARE PIOVE IL TANGACCIO DIFENDIMI PER SEMPRE AA.VV. MAMMA MIA AFTER ALL QUANTO TI AMO IL TEMPO SE NE VA È ORA DI TE (FIND A WAY) 'O SOLE MIO SOS AL STEWART SE NON CI SEI IL TUO BACIO È COME UN È VERO CHE VUOI AUTUMN LEAVES (PIANO AC/DC YEAR OF THE CAT SENZA CHIEDERCI DI PIÙ JAZZ) ROCK RESTARE SOLO CON TE BACK IN BLACK -

Il Tema Dell'emigrazione Italiana Verso L'america Ne Il Fondo Del Sacco

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde Engels-Italiaans Dal vecchio al nuovo mondo: Il tema dell’emigrazione italiana verso l’America ne Il fondo del sacco (1970) di Plinio Martini e Vita (2003) di Melania Mazzucco Un confronto fra storia e narrazione Caroline van Laere Promotor: Prof. dr. Mara Santi Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van master in de taal- en letterkunde, afstudeerrichting Engels-Italiaans. Academiejaar 2009-2010 Prefazione In primo luogo, la mia curiosità per il soggetto dell‟emigrazione degli italiani fu rinforzata dalla mostra “La Merica! Da Genova ad Ellis Island” al Galata Museo del Mare a Genova dell‟anno scorso. Questa mostra interattiva mi aveva affascinata perché è come se il visitatore visse lui stesso l‟esperienza del viaggio in barca dell‟emigrante seguita dall‟arrivo ad Ellis Island. Così, analizzando i romanzi, il tema dell‟emigrazione ha soddisfatto il mio interesse per la storia in generale. In secondo luogo poi, questa tesi come punto finale di quattro anni universitari, mostra chiaramente la mia preferenza che tende alla lingua italiana, mentre viene inserita anche una piccola parte della storia americana, nel modo che i due ambiti dello studio universitario, l‟italiano e l‟inglese, vengono, in un certo senso, collegati. Così, quattro anni fa, non ho mai avuto dubbi per quanto riguarda la scelta di studiare italiano. È stata soprattutto la passione dei miei genitori per il paese e la lingua che mi ha spinto verso questa scelta, e logicamente è diventata anche la mia passione. Gli anni all‟università poi, hanno ancora rinforzato il mio interesse in ambito linguistico, letterario e storico dell‟Italia. -

Biografia Di Laura Pausini

NonSoloBiografie - Tutte le biografie nel web... NonSoloBiografie: Laura Pausini Laura Pausini nasce il 16 maggio 1974 a Solarolo (Ravenna). Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo, nella "Sezione Nuove Proposte", con il brano "La Solitudine" e si classifica al 1° posto. Pubblica l'album "Laura Pausini" (Warner Music), che include "Mi rubi l'anima", cantata in duetto con Raf. L'album rimane in classifica, nelle prime 10 posizioni, per un anno intero in Italia. Prima della fine del '93 è già n°1 in Benelux. Il disco uscirà poi anche in Francia. Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo, nella "Sezione Big", con il brano "Strani Amori" e si classifica al 3° posto. Pubblica l'album "Laura" (Warner Music) e l'album "Laura Pausini" (Warner Music) in spagnolo, un "best of" dei primi due album. Un anno dopo pubblica l'album "Laura Pausini", un "best of" per il mercato anglosassone (contiene "Loneliness", la versione inglese de "La Solitudine", curata da Tim Rice, già autore di "Evita" e "Jesus Christ Superstar"). Riceve il premio come Migliore Artista Internazionale al Festivalbar, il "World Music Award" (European Grammy - Montecarlo) come "Best Selling Italian Artist"e il premio "Lo Nuestro" (Miami) come "Cantante Rivelazione di Lingua Latina sul Mercato Americano". Sempre nel 1995, riceve il riconoscimento per "il suo contributo alla diffusione della cultura popolare italiana in Spagna" dall'Ambasciatore Italiano in Spagna presso l'Istituto di Cultura italiana a Madrid, per aver venduto oltre un milione di copie risultando la "Best Selling International Artist" di tutti i tempi in Spagna. Billboard le assegna il 2° posto nella speciale classifica "Rivelazioni Femminili del 1994" (superata solo da Mariah Carey). -

ITALIENISCH INTERPRETEN Margherita's Karaoke

www.karaoke-schweiz.ch ITALIENISCH INTERPRETEN Margherita's Karaoke 2 Be 3 Donne 2 Be 3 La Salsa 2 Be 3 Partir Un Jour 360 Gradi Bababaye 360 Gradi E Poi Non Ti Ho Vista Più 360 Gradi Giorno Di Sole 360 Gradi Sandra 78 Bit Fotografia 883 6/1 Sfigato 883 Aereoplano 883 Andrà Tutto Bene 883 Bella Vera 883 Chiuditi Nel Cesso 883 Ci Sono Anch'io 883 Come Deve Andare 883 Come Mai 883 Con Un Deca 883 Cumuli 883 Dimmi Perchè 883 Favola Semplice 883 Finalmente Tu 883 Gli Anni 883 Grazie Mille 883 Hanno Ucciso L Umo Ragno 883 Innamorare Tanto 883 Io Ci Sarò 883 Jolly Blue 883 L'ultimo Bicchiere Seite 1 www.karaoke-schweiz.ch ITALIENISCH INTERPRETEN Margherita's Karaoke 883 La Dura Legge Del Goal 883 La Lunga Estate Caldisima 883 La Regina Del Celebrità 883 La Regola Dell'amico 883 Lasciati Toccare 883 Le Luci Di Natale 883 Nella Notte 883 Nessun Rimpianto 883 Nient'Altro Che Noi 883 Non Me La Menare 883 Non Mi Arrendo 883 Non Ti Passa Più 883 Nord Sud Ovest Est 883 S'inkazza 883 Se Tornerai 883 Senza Averti Quì 883 Siamo Al Centro Del Mondo 883 Te La Tiri 883 Tenendomi 883 Ti Sento Vivere 883 Tieni Il Tempo 883 Tutto Ciò Che Ho 883 Un Giorno così 883 Una Canzone D'amore 883 Uno In Più 883 Viaggio Al Centro Del Mondo Achille Togliani Canzone Da Due Soldi Achille Togliani Come Pioveva Seite 2 www.karaoke-schweiz.ch ITALIENISCH INTERPRETEN Margherita's Karaoke Adamo Affida Una Lacrima Al Vento Adamo Amo Adamo Cade La Neve Adamo Dimmi Come Adamo Dolce Paola Adamo Il Nostro Romanzo Adamo La Notte È Fatta Per Amare Adamo Lei Adamo Non Lasciarmi Mai