Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Desde La Cuba Revolucionaria Feminismo Y Marxismo En La Obra De Isabel Larguía Y John Dumoulin

Edición ampliada COLECCIÓN GRUPOS DE TRABAJO DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA FEMINISMO Y MARXISMO EN LA OBRA DE ISABEL LARGUÍA Y JOHN DUMOULIN Mabel Bellucci y Emmanuel Theumer Prólogo de Gina Vargas Incluye el libro original La mujer nueva. Teoría y práctica de su emancipación Theumer DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA Desde la Cuba revolucionaria : feminismo y marxismo en la obra de Isabel Larguía y John Dumoulin / Mabel Bellucci ; Emmanuel Theumer ; prólogo de Gina Vargas - 2a ed ampliada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2019. Libro digital, PDF - (Grupos de trabajo de CLACSO) Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-434-4 1. Feminismo. 2. Marxismo. I. Theumer, Emmanuel II. Vargas, Gina, prolog. III. Título CDD 305.4201 Otros descriptores asignados por CLACSO: Feminismo / Estudios de Género / Mujeres / Desigualdades / Sociología / Igualdad / Pensamiento Crítico / Estado / Políticas Públicas / América Latina Colección Grupos de Trabajo DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA FEMINISMO Y MARXISMO EN LA OBRA DE ISABEL LARGUÍA Y JOHN DUMOULIN Mabel Bellucci y Emmanuel Theumer Prólogo de Gina Vargas Incluye La mujer nueva. Teoría y práctica de su emancipación Colección Grupos de Trabajo Director de la colección - Pablo Vommaro CLACSO - Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Pablo Vommaro - Director de Investigación Lucas Sablich - Coordinador Editorial Equipo Rodolfo Gómez, Giovanny Daza, Teresa Arteaga, Cecilia Gofman y Natalia Gianatelli LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana ISBN 978-987-722-434-4 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. -

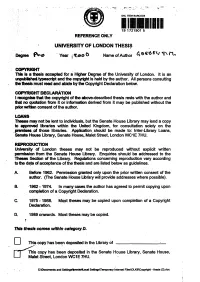

This Thesis Comes Within Category D

* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

1 La Crítica Del Imperialismo Y Su Relación Con La Cuestión Agraria En

REBELA, v.7, n.1. jan./abr. 2017 La crítica del imperialismo y su relación con la cuestión agraria en el pensamiento polí- tico y académico del marxismo argentino Fernando Gabriel Romero Wimer1 Resumen Este trabajo examina las principales contribuciones que dentro del amplio marco del marxis- mo argentino dieron cuenta de la incidencia del capital extranjero en la economía, su conexión con la cuestión agraria y la configuración de la Argentina como país dependiente en su inser- ción mundial en el capitalismo. Palabras-clave: Imperialismo, Cuestión Agraria, Argentina. A crítica do imperialismo e sua relação com a questão agraria no pensamento politico e acadêmico do marxismo argentino Resumo Este trabalho examina as principais contribuições que dentro do amplo marco do marxismo argentino deram conta da incidência do capital estrangeiro na economia, sua conexão com a questão agraria e a configuração da Argentina como país dependente em sua inserção mundial no capitalismo. Palavras chave: Imperialismo, Questão Agrária, Argentina. The criticism of imperialism and its relation to the agrarian question in the political and academic thinking of Argentine Marxism Abstract This paper examines the main contributions of Argentine Marxism that have analyzed the effects of foreign capital on the economy, its connection with the agrarian question and the configuration of Argentine as a dependent country in its global insertion in capitalism. 1 Possui graduação em Licenciatura en Historia - Universidad Nacional Del Sur (2001), graduação em Profeso- rado en Historia - Universidad Nacional Del Sur (2000), mestrado em Desarrollo local y Gestión Territorial - Universidad Nacional Del Sur (2009) e doutorado em HISTORIA - Universidad de Buenos Aires (2013). -

Library of Social History Collection

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt900021c7 No online items Register of the Library of Social History Collection Finding aid prepared by Dale Reed Hoover Institution Archives 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA, 94305-6010 (650) 723-3563 [email protected] © 2003, 2013, 2016 Register of the Library of Social 91004 1 History Collection Title: Library of Social History collection Date (inclusive): 1894-2000 Collection Number: 91004 Contributing Institution: Hoover Institution Archives Language of Material: English Physical Description: 307 manuscript boxes, 2 card file boxes, 1 oversize boxes(158.2 linear feet) Abstract: Serial issues, pamphlets, leaflets, internal bulletins, other internal documents, and electoral and convention material, issued by Trotskyist groups throughout the world, and especially in the United States, Latin America and Western Europe, and including some materials issued by non-Trotskyist left-wing groups; speeches and writings by Fidel Castro and other Cuban leaders, and printed matter relating to Cuba, with indexes thereto; speeches and writings by Nicaraguan Sandinista leaders; and public and internal issuances of the New Jewel Movement of Grenada and its leaders, and printed and other material relating to the movement and its overthrow. Collected by the Library of Social History (New York City), an affiliate of the Socialist Workers Party of the United States. Does not include issuances of the Socialist Workers Party. Physical Location: Hoover Institution Archives creator: Library of Social History (New York, N. Y.) Access Collection is open for research. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Preferred Citation [Identification of item], Library of Social History collection, [Box no.], Hoover Institution Archives. -

DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA Bellucci, Mabel Desde La Cuba Revolucionaria : Feminismo Y Marxismo En La Obra De Isabel / Mabel Bellucci ; Emmanuel Theumer

DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA Bellucci, Mabel Desde la Cuba revolucionaria : feminismo y marxismo en la obra de Isabel / Mabel Bellucci ; Emmanuel Theumer. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2018. Libro digital, PDF - (Grupos de trabajo de CLACSO / Atilio Alberto Boron) Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-343-9 1. Feminismo. 2. Marxismo. I. Theumer, Emmanuel II. Título CDD 305.4201 Otros descriptores asignados por CLACSO: Feminismo / Estudios de Género / Mujeres / Desigualdades / Sociología / Igualdad / Pensamiento Crítico / Estado / Políticas Públicas / América Latina Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a un proceso de evaluación por pares. Colección Grupos de Trabajo DESDE LA CUBA REVOLUCIONARIA FEMINISMO Y MARXISMO EN LA OBRA DE ISABEL LARGUÍA Y JOHN DUMOULIN Mabel Bellucci y Emmanuel Theumer Prólogo de Gina Vargas Colección Grupos de Trabajo CLACSO - Secretaría Ejecutiva Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Pablo Vommaro - Director de Grupos de Trabajo, Investigación y Comunicación Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Núcleo de producción editorial y biblioteca virtual Lucas Sablich - Coordinador Editorial Núcleo de diseño y producción web Marcelo Giardino - Coordinador de Arte Sebastián Higa - Coordinador de Programación Informática Jimena Zazas - Asistente de Arte Equipo Grupos de Trabajo Rodolfo Gómez, Giovanny Daza, Alessandro Lotti, Teresa Arteaga Creemos que el conocimiento es un bien público y común. Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en acceso abierto y gratuito. Si usted quiere comprar ejemplares de nuestras publicaciones en versión impresa, puede hacerlo en nuestra Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales. Biblioteca Virtual de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE. -

Argentina, a Country in Crisis Nahuel Moreno Argentina, a Country in Crisis

CEHuS Centro de Estudios Humanos y Sociales Nahuel Moreno Argentina, a country in crisis Nahuel Moreno Argentina, a country in crisis 1964 Taken from Editorial Estrategia, Palabra Obrera, April 1964 English translation: Patricia Parola, Daniel Iglesias Editor notes: Daniel Iglesias Cover and interior design: Daniel Iglesias www.nahuelmoreno.org www.uit-ci.org www.izquierdasocialista.org.ar Copyright by CEHuS , Centro de Estudios Humanos y Sociales Buenos Aires, 2020 [email protected] CEHuS Centro de Estudios Humanos y Sociales Contents Foreword ..................................................................................................... 1 Palabra Obrera and the entryism to Peronism ............................................................................2 Argentina, a country in crisis Introduction ................................................................................................ 6 First section The crisis after the 7 July elections I. Result of the elections ............................................................................................................8 II. UCRP perspective on government ..........................................................................................8 III. The country’s perspectives .................................................................................................10 IV. Perspectives of the Peronist movement...............................................................................10 V. Perspectives of the workers’ movement ...............................................................................10 -

El Partit Socialista D'alliberament Nacionals Dels Països Catalans (PSAN)

Departament de Ciència Política i Dret Públic Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia Universitat Autònoma de Barcelona Tesi doctoral El Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) (1968-1980) . Evolució política i anàlisi interna d’un partit revolucionari i independentista Roger Buch i Ros Direcció: Dr. Isidre Molas i Batllori Barcelona, gener de 2010 Sumari SUMARI ...................................................................................................... 2 1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................ 6 1.1 CONTEXT I OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ ................................................................................................... 6 1.2 ESTRUCTURA DE LA TESI .......................................................................................................................... 11 PRIMERA PART: MARC TEÒRIC 2. UN MARC D’ANÀLISI PER ALS PARTITS REVOLUCIONARIS .................... 17 2.1 PARTIT REVOLUCIONARI : UN MODEL ......................................................................................................... 17 2. 1.1 Duverger: partit de fidels i partit totalitari .............................................................................. 17 2.1.2 Mair i la soledat del partit revolucionari .................................................................................. 19 2.1.3 Panebianco i el cercle viciós del sectarisme ............................................................................. 22 2.2 -

Karl Marx, León Trotsky Y El Guevarismo Argentino

KARL MARX LEÓN TROTSKY Y el Guevarismo Argentino [Selección de Textos] KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO 2 Trotsky, Guevara, Santucho y Otros Libro 49 3 KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO Colección SOCIALISMO y LIBERTAD Libro 1 LA REVOLUCIÓN ALEMANA Víctor Serge - Karl Liebknecht - Rosa Luxemburgo Libro 2 DIALÉCTICA DE LO CONCRETO Karel Kosik Libro 3 LAS IZQUIERDAS EN EL PROCESO POLÍTICO ARGENTINO Silvio Frondizi Libro 4 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA PRAXIS Antonio Gramsci Libro 5 MAO Tse-tung José Aricó Libro 6 VENCEREMOS Ernesto Guevara Libro 7 DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO - DIALÉCTICA DE LO IDEAL Edwald Ilienkov Libro 8 LA DIALÉCTICA COMO ARMA, MÉTODO, CONCEPCIÓN y ARTE Iñaki Gil de San Vicente Libro 9 GUEVARISMO: UN MARXISMO BOLIVARIANO Néstor Kohan Libro 10 AMÉRICA NUESTRA. AMÉRICA MADRE Julio Antonio Mella Libro 11 FLN. Dos meses con los patriotas de Vietnam del sur Madeleine Riffaud Libro 12 MARX y ENGELS. Nueve conferencias en la Academia Socialista David Riazánov Libro 13 ANARQUISMO y COMUNISMO Evgueni Preobrazhenski Libro 14 REFORMA o REVOLUCIÓN - LA CRISIS DE LA SOCIALDEMOCRACIA Rosa Luxemburgo Libro 15 ÉTICA y REVOLUCIÓN Herbert Marcuse Libro 16 EDUCACIÓN y LUCHA DE CLASES Aníbal Ponce Libro 17 LA MONTAÑA ES ALGO MÁS QUE UNA INMENSA ESTEPA VERDE Omar Cabezas Libro 18 LA REVOLUCIÓN EN FRANCIA. Breve historia del movimiento obrero en Francia 1789-1848. Selección de textos de Alberto J. Plá Libro 19 MARX y ENGELS. Selección de textos Carlos Marx y Federico Engels Libro 20 CLASES y PUEBLOS. Sobre el sujeto revolucionario Iñaki Gil de San Vicente Libro 21 LA FILOSOFÍA BURGUESA POSTCLÁSICA Rubén Zardoya Libro 22 DIALÉCTICA Y CONSCIENCIA DE CLASE György Lukács Libro 23 EL MATERIALISMO HISTÓRICO ALEMÁN Franz Mehring Libro 24 DIALÉCTICA PARA LA INDEPENDENCIA Ruy Mauro Marini Libro 25 MUJERES EN REVOLUCIÓN Clara Zetkin 4 Trotsky, Guevara, Santucho y Otros Libro 26 EL SOCIALISMO COMO EJERCICIO DE LA LIBERTAD Agustín Cueva – Daniel Bensaïd. -

Ni Calco Ni Copia. Ensayos Sobre El Marxismo Argentino Y

NI CALCO NI COPIA ENSAYOS SOBRE EL MARXISMO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO Prólogos de Michael Löwy y Armando Hart Dávalos Néstor Kohan NI CALCO NI COPIA Néstor Kohan ÍNDICE * Prólogo a la edición cubana, por Armando Hart Dávalos * Prólogo a la edición argentina, por Michael Löwy * Prefacio de Néstor Kohan a la edición cubana * Prefacio de Néstor Kohan a la edición argentina * De Ingenieros, Astrada y Julio V. González a Del Valle Iberlucea y Ponce: el "fantasma rojo" en el Río de la Plata La sociedad argentina y sus intelectuales en las primeras décadas del siglo José Ingenieros, entre el antimperialismo y la Reforma Universitaria El joven Astrada y el "fantasma rojo" como revolución permanente... del espíritu Julio V. González, la "nueva generación" y los "místicos bolcheviques" Del Valle Iberlucea, del evolucionismo "ortodoxo" al historicismo marxista Aníbal Ponce, humanismo y revolución * Mella, Reforma Universitaria y revolución Julio Antonio Mella y la generación fundacional del marxismo latinoamericano Una corta vida al servicio de la revolución Reforma, estudiantes e intelectuales Antimperialismo y problema nacional El debate acerca del sujeto El carácter de la revolución La estrategia política Una vez más un final repetido, la muerte de Mella * Los combates de Mariátegui Crítica de la socialdemocracia y el reformismo ¿Europeísmo? Polémica con Haya de la Torre ¿Populismo? Polémica con Victorio Codovilla El debate por la filosofía del marxismo 1 NI CALCO NI COPIA Néstor Kohan La centralidad del método * Ernesto Giudici, herejes y ortodoxos en el comunismo argentino ¿Un marxismo liberal? ¿Materialistas proletarios versus dialécticos pequeñoburgueses? Un campo heterogéneo y en disputa En el ojo de la tormenta. -

Cuestiones De Planeamiento Y Vivienda

N°36 Parauna crítica política de la cultura . JULIO-, AGOSTO/1974/S6- LA URBANIZACION DEPENDIENTE BUENOS AIRES / ROSARIO 'j ALTHUSSER: È-Î' CRITICA A LA “AUTOCRITICA iv- " - 45 LA INTERNACIONAL > COMUNISTA Y LA £5 CUESTION COLONIAL SOBRE NOVELA ARGENTINA CORTAZAR/ - SABATO / PUIG CUESTIONES DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA Urbanización: Para una Consejo de dirección: teoría y práctica Carlos Altamirano libfei crítica política Ricardo Piglia de la cultura Beatriz Sarlo Juan Carlos López Diseño Gráfico: Isabel Carballo LOS LIBROS. Redacción y pu Sumario blicidad: Tucumán 1427, 2o piso, of. 207, Buenos Aires. Registro de la propiedad intelec O Urbanización: teoría y práctica tual Νθ 1.024.846. Hecho el por Juan Carlos López depósito que marca la ley IMPRESO EN LA ARGEN TINA Apropiación del espacio urbano en el Gran La urbanización creciente es un una periodización: a la sociedad in hecho constatado a través de múlti dustrial sucedería la sociedad urba Buenos Aires. Historia y resultados ples indicadores, que se realizan con na, en la que las relaciones espacia Composición tipográfica.en frío por Dante Schulman ritmo y formas diferentes según las les urbanas influirían determinante y armado original TŸCOM - 6 diversas sociedades. Este crecimiento mente sobre las formas de domina Montevideo 581, 1o B, Bue urbano va acompañado por el de la ción social. nos Aires Rosario: un proceso de urbanización de alta concentración que produce el pendiente fenómeno de las grandes ciudades. El modo capitalista por Mario Corea Uno y otro hechos serían conse Impreso en INTEGRAL S.R.L. 12 cuencia "necesaria" del desarrollo Cabe precisar en primer lugar Ponsonby 966 - Buenos Aires industrial y el segundo, en particu que, en gran parte de Europa, un lar, del dimensionamiento de las mismo modo de producción, el capi Encuesta sobre políticas de planificación y economías de escala para el consu talista, fue implementando el desa Tarifa de suscripción vivienda mo masivo.