Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 2011 - Erprobung Und Weiterentwicklung Eines Artenschutzprogramms

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 2019 - Erprobung Und Weiterentwicklung Eines Artenschutzprogramms

Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz 2019 - Erprobung und Weiterentwicklung eines Artenschutzprogramms- von Heike Jeromin Natalie Meyer Anne Evers Michael-Otto-Institut im NABU Bergenhusen Projektbericht für Kuno e.V. 2020 Inhaltsverzeichnis Einleitung .............................................................................................................. 3 Entwicklung des „Gemeinschaftlichen Wiesenvogelschutzes“ .............................. 3 Flusslandschaft Eider-Treene-Sorge .................................................................... 4 Vorgehensweise ................................................................................................... 4 Wissenschaftliche Begleituntersuchung ................................................................ 7 Ergebnisse ............................................................................................................ 9 Wiesenvogelschutz im Überblick ..................................................................................... 9 Effizienzkontrolle auf einer Probefläche im Meggerkoog ................................................. 17 Diskussion ............................................................................................................ 20 Attraktivität des Programms für Landwirte ....................................................................... 20 Bedeutung des Programms für den Wiesenvogelschutz ................................................. 21 Fazit ..................................................................................................................... -

Viking-Friser-Vejen AUDIOGUIDE

Viking-friser-vejen AUDIOGUIDE 43 lytteposter fra St. Peter-Ording til Maasholm Viking-friser-vejen Vikinger-friser-vejen går langs en gammel vikin getids handelsrute fra St. Peter-Ording ved Nordsøen til Maasholm ved Østersøen. Cykelstien fører over Ejdersted og Frederikstad igennem Ejder-Sorge- og Treene-flodområdet. Herfra kører man forbi de berømte vikingetids- fortidsminder som Dannevirke- over 30 km lang, og den største handelsplads fra vikinge- tiden i Europa, Hedeby. Derefter kører man på nord- og sydsiden af floden Slien videre til Maasholm ved Østersøen. Langs den 300 km lange vej findes der 30 info- skilte, der fortæller om steder og fortidsminder. Desuden er det meningen at denne audio- guide skal bortføre dig til vikingernes og fri- sernes verden, som den så ud i tiden mellem 800-1100 e. Kr. Lytteposterne fortæller om bebyggelseshistorien, dyre- og planteverdenen, handel, skibsfart, forsvarsværker, om digtning og tidens trosforestillinger. Desuden fortæller arkæologer og historikere om udgravninger og fund på de forskellige lokaliteter. 2 Brugsanvisning Audioguiden indeholder 43 filer, (tracks). Lytteposterne ude i landskabet er markeret med dette tegn. I alt findes der 30 nummererede poster sammen med skiltene langs vikinger-friser-vejen. 13 af lytteposterne er anbragt særlige steder. I Slesvig-Holsten er vestenvinden fremherskende, så derfor er lytteposterne nummereret i retning vest mod øst. Det er dog ikke nødvendigt at rette sig efter denne retning, for hver lyttepost er en sluttet enhed og kan sagtens høres for sig. 3 03 Dette symbol marker lytteposterne ved vejen. Her ses for eksempel post tre med audiotrack 03. 4 4 FORKLARING Vikinge-friser-vejen lyttepost (f. -

Pressemitteilung Glasfaserausbau in Der Mittleren Geest: 13 Gemeinden

Pressemitteilung Sperrfrist bis zum 12.12.2018, 24.00 Uhr Glasfaserausbau in der Mittleren Geest: 13 Gemeinden haben sich den Ausbau bereits gesichert • Die ersten drei Aktionsgebiete sagen „Ja“ zu Glasfaser • Der Tiefbau startet bereits im Frühjahr 2019 in den ersten sieben Gemeinden • Sonderaktion bis zum 31. Dezember für die ersten Ausbaugemeinden Silberstedt, 13.12.2018 – Beim Glasfaserausbau in der Mittleren Geest geht es mit großen Schritten voran. Nachdem sich die ersten drei Aktionsgebiete, zu denen die Gemeinden Schuby, Lürschau, Hüsby, Erfde, Tielen, Meggerdorf, Tetenhusen, Alt Bennenbek, Bergenhusen, Klein Bennebek sowie Treia, Ellingstedt und Hollingstedt gehören, für das kommunale Solidarprojekt entschieden und die erforderliche Quote für den Ausbau erreicht haben, sind parallel bereits die Ausbauplanungen gestartet. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, welches uns in diesem Projekt entgegengebracht wird“, so Thomas Klömmer, Verbandsvorsteher des Breitbandzweckverbandes Mittlere Geest (BZMG). „Insbesondere möchten wir uns an dieser Stelle für das beachtliche Engagement aus den Gemeinden bedanken, durch welches dieser großartige Erfolg erst möglich geworden ist.“, ergänzt Martin Stadie, Vertriebsleiter der TNG Stadtnetz GmbH (TNG), der Pächter und Betreiber des zukünftigen Glasfasernetzes. Bauabschnitte und Planer stehen fest Parallel zur Vermarktung sind im Hintergrund bereits viele Arbeiten zur Ausbauplanung gestartet. Mit der Planung für das Glasfasernetz im gesamten Verbandsgebiet ist das Planungsbüro Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, Neumünster und die Netzkontor Nord aus Flensburg beauftragt. Die Baumaßnahmen wurden zum Teil bereits ausgeschrieben, sodass mit den ersten Bauabschnitten bereits im Frühjahr 2019 begonnen werden kann. Zum ersten Bauabschnitt gehören im Süden die Gemeinden Erfde, Tielen sowie Meggerdorf und im Norden die Gemeinden Schuby, Lürschau, Hüsby und Ellingstedt. -

![Reitergemeinschaft Bergenhusen 2018 [271836001] 08.09.2018 - 09.09.2018](https://docslib.b-cdn.net/cover/6763/reitergemeinschaft-bergenhusen-2018-271836001-08-09-2018-09-09-2018-916763.webp)

Reitergemeinschaft Bergenhusen 2018 [271836001] 08.09.2018 - 09.09.2018

Ergebnisübersicht: Reitergemeinschaft Bergenhusen 2018 [271836001] 08.09.2018 - 09.09.2018 Stand: 09.09.2018 / 18:56:21 1 Pony-Führzügel-Wettbewerb Ehrenpreise: Reitsport Beilfuss,Husum, Werbetechnik NMS, Bäckerei Meggers, Ellingstedt, ScanHorse Peter Beer Karola Jensen Kosmetik, Stapel 1. P Jule Sophie Sindram (RG Bergenhusen e.V.) 117 Paula 435 7.30 2. P Jule Amelie Rehder (Rantrumer RV e.V.) 169 Rani 7.20 3. P Ilse Lippke (Reit- u.Fahrverein Sörup eV) 220 Bambi 72 6.60 4. P Ines Carlotta Rieger (RV Concordia a.d.Miele e.V.) 167 Leybuchts Sandy 6.50 5. P Elea Zoe Peters (RFV Mildstedt u.U.) 176 Lausbub 6.30 6. P Jonna Steltzer (Reitsport Fockbek-Hohner Harde) 170 Tassilo 6.20 7. P Greta Dithmer () 175 Pia 6.00 2/1 Reiter-Wettbewerb Jahrg. 2009 - 2011 Ehrenpreise: Grauel Pferdeboxen, Kropp, Bäckerei Meggers, Ellingstedt ScanHorse Peter Beer, Werbetechnik NMS Reitsport Beilfuss, Husum 1. P Jolina-Zoé Wolters (RTC Ditmarsia e.V.) 100 Maddox 38 7.50 2. P Emma Hansen (Reit- u.Fahrverein Sörup eV) 83 Holsteins Ulika 7.30 3. P Tjore Schmielau (RTG Achtern Diek e.V.) 210 Kleiner Donner 7.10 4. P Lina Sophie Scheel (Mittelangler RFV Satrup u.U.e.V.) 30 Charly 1614 6.80 5. P Kaja Dithmer (RV Concordia a.d.Miele e.V.) 175 Pia 6.60 5. P Svea Schmiedel (Reit- u.Fahrverein Sörup eV) 220 Bambi 72 6.60 2/2 Reiter-Wettbewerb Jahrg. 2006 - 2008 Ehrenpreise: Grauel Pferdeboxen Kropp, Wertetechnik NMS, Bäckerei Meggers, Ellingstedt, ScanHorse Peter Beer, Sattelkammer Laffrenzen, Owschlag, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis, Owschlag 1. -

MP Meggerkoog 082010 End

Managementplan für das Europäische Vogelschutzgebiet DE-1622-493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“ Teilgebiet Meggerdorf Stand: August 2010 2 Der Managementplanentwurf wurde von Kuno e.V. in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch Meggerdorf im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MLUR) erarbeitet und wird bei Bedarf fortgeschrie- ben. Aufgestellt durch das MLUR (i. S. § 27 Abs. 1 LNatSchG): 1 Titelbild: Ein Vorfluter im Meggerkoog (Foto: K.M. Thomsen) 3 Inhaltsverzeichnis 0. Vorbemerkung ................................................................................................... 4 1. Grundlagen ........................................................................................................ 4 1.1. Rechtliche und fachliche Grundlagen ........................................................... 4 1.2. Verbindlichkeit .............................................................................................. 4 2. Gebietscharakteristik ........................................................................................ 5 2.1. Gebietsbeschreibung ................................................................................... 6 2.2. Einflüsse und Nutzungen ............................................................................. 7 2.3. Eigentumsverhältnisse ................................................................................. 7 2.4. Regionales Umfeld ....................................................................................... 8 2.5. -

Die Störche Stapelholms Und Der Randgebiete 194Z

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein Jahr/Year: 1949 Band/Volume: 24_1 Autor(en)/Author(s): Möller Johannes Artikel/Article: Die Störche Stapelholms und der Randgebiete 1947. 39-52 Die Störche Stapelholms und der Randgebiete 194Z. Von Johannes MÖLLER, Rendsburg (Mit 3 Abbildungen) Seit dem Jahre 1933 wurden die Jungstörche der Landschaft Stapelholm und ihrer Randgebiete von mir planmäßig beringt. Bei dieser Gelegenheit führte ich gleichzeitig die amtliche Storchzählung durch. So war es möglich, recht genaue Zahlen zu erhalten, die für die Erfassung der Gegebenheiten der Storchgeschichte der Landschaft nötig sind. Die statistischen Angaben für einige Dörfer wurden ergänzt durch Dr. EMEIS, Flensburg. Die Landschaft Stapelholm liegt im südlichen Teil des Kreises Schleswig und greift weit in die Niederungen der Eider, Sorge und Treene hinein. In diesem Gebiet liegen die durch ihren Storchreichtum weithin bekannten Dörfer Bergen- husen, Meggerdorf, Norderstapel, Seeth, Erfde und Hollingstedt. Alle genannten Ortschaften liegen auf hohen Geestrücken, die von Osten und Westen und zum Teil von allen Seiten von Flußniederungen begrenzt werden. Abb. 1. Übersichtskarte der Landschaft Stapelholm. 39 Verbreitung Bergenhusen steht von altersher mit der Zahl der Horste an der Spitze. Der Bestand an Störchen ist in früherer Zeit (noch vor 50 Jahren) viel größer gewesen. Alte Leute berichten, daß man damals von einer hochgelegenen Hofstelle ^ H o r ste sehen konnte. Die Zu- oder Abnahme der besetzten Horste (Tabelle 1) betrug im Jahre 1939 gegenüber 1934 in Bergenhusen +28, in Meggerdorf — 14, in Norderstapel — 24, in Erfde — 10, in Seeth + 33 und in Hollingstedt + 15 °/o. -

Satzung Zur Änderung Der Satzung 16

Satzungsänderung der Satzung des Sielverbandes Sorgekoog Aufgrund der §§ 6 und 58 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405 ff), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBI. I S. 1578), und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung der Satzung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S 86) wird die Satzung des Sielverbandes Sorgekoog vom 23.07.2009 wie folgt geändert: Artikel I § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung: (4) Der Sielverband Sorgekoog liegt im südwestlichen Teil des Kreises Schleswig-Flensburg. Das Verbandsgebiet hat eine Größe von ca. 10.095 ha. Es umfasst das Einzugsgebiet der Alten Sorge einschließlich des Megger- und Börmerkooges und der Großen Schlote, bis auf eine Teilfläche auf der Geest öst- bzw. nordöstlich der Ortslage Börm. Zum Verbandsgebiet gehören Flächen der Gemeinden Alt Bennebek, Bergenhusen, Börm, Dörpstedt, Erfde, Klein Bennebek, Meggerdorf, Norderstapel, Süderstapel, Tetenhusen und Wohlde. In der dieser Satzung als Anlage beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 ist die Grenze des Verbandsgebietes als schwarze Linie dargestellt. Die Übersichtskarte ist Bestandteil der Satzung. Die Grenze des Verbandsgebiets ist in Abgrenzungskarten im Maßstab 1:5.000 rot eingetragen. Sie verläuft auf der dem Verbandsgebiet zugewandten Seite der roten Linie. Die Ausfertigungen der Karten sind bei der Aufsichtsbehörde, dem Kreis Schleswig-Flensburg, Flensburger Straße 7, 24837 Schleswig verwahrt. Die Karten sind Bestandteil dieser Satzung. Eine weitere Ausfertigung der Karten ist bei der Geschäftsstelle des Verbandes Eider-Treene-Verband, Hauptstraße 1, 25794 Pahlen niedergelegt. Die Karten können bei diesen Behörden während der Dienststunden eingesehen werden. -

Satzung Zur Änderung Der Satzung Des Sielverbandes Mittlere Sorge

Satzung zur Änderung der Satzung des Sielverbandes Mittlere Sorge Aufgrund der §§ 6 und 58 des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405 ff), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBI. I S. 1578), und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung der Satzung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S 86) wird die Satzung des Sielverbandes Mittlere Sorge vom 23.07.2009 wie folgt geändert: Artikel I § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung: (4) Das Gebiet des Verbandes ist ca. 3.316 ha groß und umfasst das Einzugsgebiet der Sorge, beginnend an der Bundesstraße 77 bis zum Schöpfwerk Sandschleuse und das Einzugsgebiet der Bennebek im Bereich der Niederungen. Hierzu gehören Flächen in den Gemeinden Alt Bennebek, Klein Bennebek, Kropp, Meggerdorf und Tetenhusen im Kreis Schleswig-Flensburg sowie Flächen in den Gemeinden Alt Duvenstedt, Christiansholm, Hohn, Königshügel und Lohe- Föhrden im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In der dieser Satzung als Anlage beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 ist die Grenze des Verbandsgebietes als schwarze Linie dargestellt. Die Übersichtskarte ist Bestandteil der Satzung. Die Grenze des Verbandsgebiets ist in Abgrenzungskarten im Maßstab 1:5.000 rot eingetragen. Sie verläuft auf der dem Verbandsgebiet zugewandten Seite der roten Linie. Die Ausfertigungen der Karten sind bei der Aufsichtsbehörde, dem Kreis Schleswig-Flensburg, Flensburger Straße 7, 24837 Schleswig verwahrt. Die Karten sind Bestandteil dieser Satzung. Eine weitere Ausfertigung der Karten ist bei der Geschäftsstelle des Verbandes Eider-Treene-Verband, Hauptstraße 1, 25794 Pahlen niedergelegt. Die Karten können bei diesen Behörden während der Dienststunden eingesehen werden. -

Ortskernentwicklungskonzept Der Gemeinde Bergenhusen

Ortskernentwicklungskonzept Gemeinde Bergenhusen April 2021 Förderung im Rahmen der Gemeinschafts- aufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz mit Mitteln des Bundes und des Landes SH Ortskernentwicklungskonzept Gemeinde Bergenhusen M+T Markt und Trend GmbH Memellandstr. 2 24537 Neumünster Tel: 04321 965611-0 Ortskernentwicklungskonzept Gemeinde Bergenhusen Vorwort „Natürlich interessiert mich die Zukunft. Ich will schließlich den Rest meines Lebens darin verbringen.“ Mark Twain Bereits Mark Twain stellte fest, dass als Erfolgsfaktor für die Zukunft die Weiterentwicklung und Festlegung von Zielen, Strategien und Projekten notwendig ist. Um die zukünftigen Herausforderungen und Entwicklungspotentiale des ländlichen Raumes genauer betrachten zu können, hat sich die Gemeinde Bergenhusen dazu entschieden, ein Ortskernentwicklungskonzept (OKEK) erstellen zu lassen. Das vorliegende OKEK ist das Ergebnis eines Prozesses, in dem eine zukunftsorientierte Entwicklungsstrategie für die Gemeinde Bergenhusen entworfen wurde. Neben der Steuerung für Politik, Verwaltung und der Gemeinde selber bietet das OKEK einen Orientierungs- und Handlungsleitfaden und bildet eine Voraussetzung für die Beantragung von Fördergeldern für die genannten Projektvorhaben. Die Inhalte des OKEKs sind als prozessorientierter Ansatz aufzufassen, weswegen es regelmäßig überprüft und fortgeschrieben werden sollte, um sich an die dynamisch entwickelnden Rahmenbedingungen anzupassen. Da Bergenhusen neben vier weiteren Gemeinden aus dem Amt Kropp-Stapelholm das OKEK beauftragt hat, werden auch Kooperationsmöglichkeiten zur gemeindeübergreifenden Entwicklung aufgezeigt. Dem Bürgermeister, der Gemeindevertretung und allen engagierten Einwohner:innen, die sich am Prozess des OKEKs aktiv beteiligt haben, gilt unser Dank. Durch Ihre Erfahrungen und konstruktiven Projektideen haben Sie maßgeblich dazu beigetragen, dass das vorliegende OKEK gezielte Projekte für Bergenhusen aufzeigt. Innerhalb dieses OKEKs werden Textpassagen verwendet, die auch in anderen Berichten von M+T Regio Verwendung finden. -

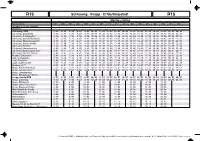

Kursbuch (VU/MB2/FPL KBP) / Renderdll

R15 Schleswig - Kropp - Erfde/Dörpstedt R15 Montag - Freitag Fahrtnummer 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021 023 025 027 029 031 033 Informationen zum Fahrplan Hinweise Schleswig, ZOB 5: 32 6: 32 7: 32 8: 32 9: 32 10: 32 11: 32 12: 32 13: 32 14: 32 15: 32 16: 32 17: 32 18: 32 19: 32 20: 32 22: 32 Schleswig, Stadtwerke :533 :6 33 :7 33 :8 33 :9 33 10: 33 11: 33 12: 33 13: 33 14: 33 15: 33 16: 33 17: 33 18: 33 19: 33 20: 33 22: 33 Schleswig, Domziegelhof :534 :6 34 :7 34 :8 34 :9 34 10: 34 11: 34 12: 34 13: 34 14: 34 15: 34 16: 34 17: 34 18: 34 19: 34 20: 34 22: 34 Schleswig, Schleihallenbrücke :535 :6 35 :7 35 :8 35 :9 35 10: 35 11: 35 12: 35 13: 35 14: 35 15: 35 16: 35 17: 35 18: 35 19: 35 20: 35 22: 35 Schleswig, Oberlandesgericht :537 :6 37 :7 37 :8 37 :9 37 10: 37 11: 37 12: 37 13: 37 14: 37 15: 37 16: 37 17: 37 18: 37 19: 37 20: 37 22: 37 Schleswig, Bahnhofstraße :538 :6 38 :7 38 :8 38 :9 38 10: 38 11: 38 12: 38 13: 38 14: 38 15: 38 16: 38 17: 38 18: 38 19: 38 20: 38 22: 38 Schleswig, Bahnhof :539 :6 39 :7 39 :8 39 :9 39 10: 39 11: 39 12: 39 13: 39 14: 39 15: 39 16: 39 17: 39 18: 39 19: 39 20: 39 22: 39 Schleswig, Mansteinstraße :540 :6 40 :7 40 :8 40 :9 40 10: 40 11: 40 12: 40 13: 40 14: 40 15: 40 16: 40 17: 40 18: 40 19: 40 20: 40 22: 40 Schleswig, Bugenhagenschule :541 :6 41 :7 41 :8 41 :9 41 10: 41 11: 41 12: 41 13: 41 14: 41 15: 41 16: 41 17: 41 18: 41 19: 41 20: 41 22: 41 Schleswig, Busdorfer Straße :543 :6 42 :7 43 :8 42 :9 43 10: 42 11: 43 12: 42 13: 43 14: 42 15: 43 16: 42 17: 43 18: 42 19: 43 20: 42 22: 42 Busdorf, -

Bodenflächen in Schleswig-Holstein Am 31.12.2016 Nach Art Der Tatsächlichen Nutzung

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein STATISTISCHE BERICHTE Kennziffer: A V 1 - j 16 SH Bodenflächen in Schleswig-Holstein am 31.12.2016 nach Art der tatsächlichen Nutzung Herausgegeben am: 14. November 2018 (Korrektur) Impressum Statistische Berichte Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein – Anstalt des öffentlichen Rechts – Steckelhörn 12 20457 Hamburg Auskunft zu dieser Veröffentlichung: Karen Brommann Telefon: 0431 6895-9324 E-Mail: [email protected] Auskunftsdienst: E-Mail: [email protected] Auskünfte: 040 42831-1766 0431 6895-9393 Internet: www.statistik-nord.de © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2018 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. Zeichenerklärung: 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) ha Hektar (1 ha = 10000 m2) % Prozent Differenzen zwischen der Gesamtfläche und der Summe der Teilflächen entstehen durch unabhängige Rundungen. Allen Rechnungen liegen ungerundete Zahlen zugrunde. Statistikamt Nord 2 Statistischer Bericht A V 1- j 16 SH Inhaltsverzeichnis Seite Impressum 2 Vorbemerkungen 4 Erläuterungen 5 Tabellen 1 Bodenflächen nach Hauptnutzungarten in den Kreisen Schleswig-Holstein 2016 8 2 Gemeinden, Bevölkerung, -

Gesonderte Fachärztliche Versorgung Für Folgende Arztgruppen

List Gesondert fachärztliche Versorgung KV-Bezirk Kampen Wenningstedt-Braderup Sy lt Ellhöf t Rodenäs Av entof t Klanxbüll Süderlügum Westre Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog Neukirchen Humptrup Böxlund Bramstedtlund Uphusum Weesby Braderup Ladelund Lexgaard Glücksburg Holm Jardelund Munkbrarup Emmelsbüll-Horsbüll Bosbüll Karlum Medelby Wees Langballig Klixbüll Ringsberg Westerholz Niebüll Tinningstedt Holt Harrislee Achtrup Osterby Dollerup Maasbüll Nieby Wallsbüll Galmsbüll Flensburg Grundhof Schaf f lund Steinbergkirche Husby Hörnum Sprakebüll Tastrup Steinberg Pommerby Hürup Leck Handewitt Gelting Risum-Lindholm Mey n Kronsgaard Niesgrau Oldsum Oev enum Dunsum Midlum Nordhackstedt Hörup Stedesand Stadum Stangheck Enge-Sande Ausacker Sörup Sterup Süderende Freienwill Rabenholz Wrixum Hasselberg Borgsum Alkersum Lindewitt Oev ersee Utersum Großenwiehe Ahneby Esgrus Dagebüll Bargum Großsolt Maasholm Witsum Stoltebüll Rabel Wy k Rügge Nieblum Wanderup Langenhorn Scheggerott Lütjenholm Oersberg Goldelund Goldebek Mittelangeln Mohrkirch Norddorf Saustrup Ockholm Tarp Wagersrott Kappeln Jerrishoe Hav etof t Nebel Norderbrarup Rabenkirchen-Faulück Högel Joldelund Schnarup-Thumby Böel Bordelum Siev erstedt Dollrottf eld Grödersby Brodersby Gröde Sönnebüll Janneby Langeneß Ülsby Brebel Süderbrarup Arnis Vollstedt Löwenstedt Eggebek Kolkerheide Karby Wittdün Klappholz Struxdorf Nottf eld Bredstedt Winnemark Jörl Twedt Boren Reußenköge Breklum Langstedt Böklund Drelsdorf Loit Dörphof Haselund Stolk Steinf eld Norstedt Sollwitt Thumby Süderf ahrenstedt