Der Schweiz? 67 3

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va

GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

Jg 05 Heft 01 Datum 19410113.Pdf

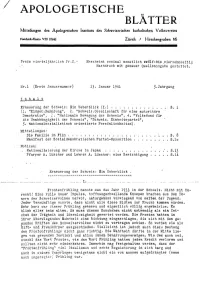

APOLOGETISCHE BLÄTTER Mitteilungen des Apologetischen Instituts des Schweizerischen katholischen Volksvereins Pottdiedc-Konto vni 27842 Zürich / Hirschengraben 86 ■Preis vierteljährlich Fr»2, Erscheint zweimal monatlich zwölfbis vierzehnseitig Nachdruck mit genauer Quellenangabe gestattet. Nr.l (Erste Januarnummer) 13« Januar 1941 5.Jahrgang Inhalt Erneuerung der Schweiz: Ein Ueberblick (i.) S. 1 (1. "Eidgen.Sammlung", 2. "Schweiz.Gesellschaft für eine autoritäre Demokratie", I. "Nationale Bewegung der Schweiz", 4. "Volksb'und für die Unabhängigkeit der Schweiz", "Schweiz. Einheitspartei", 5. nationalsozialistisch orientierte Persönlichkeiten)• Mitteilungen: Die Familie im Film . S , 8 Manifest der Sozialdemokratischen ParteiOpposition .......... S lo Notizen: . Nationalisierung der Kirche in Japan 13 PfarrerA. Lüscher und Lehrer A. Lüscher: eine Berichtigung .14 Erneuerung der Schweiz: Ein Ueberblick I... Frontenfrühling nannte man das Jahr 1933 in der Schweiz. Nicht mit Un rechte Eine Fülle neuer Impulse, hoffnungschwellende Knospen brachen aus dem In nern des Schweizervolkes hervor, naturgemäss vorwiegend von Seiten der Jugend. Jeder Vernünftige wusste, dass nicht alle diese Blüten zur Frucht kommen würden. Sehr kurz war dieser Frühling gewesen und eigentlich völlig ergebnislos. Es blieb alles beim alten. Es muss dieses Geschehen nicht notwendig als ein Zei chen 'der Trägheit und Ideenlosigkeit gewertet werden. Die Fronten hatten in ihrer überwiegenden Mehrheit eine Richtung eingeschlagen, die sich mit den ge sunden "Kräften -

Interview with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194J Mr. Roos Is

Interview with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194J Mr. Roos is *iitiiaia&xi a memb r of a large Jewish law firm which operates a news research service at 727 W 7th St* The firm is connected withe the anti-defamation league whose object is to expose anti-semitic propaganda. In 1940 the research service published two of thier weekly news letters on Japan se activities. These were concerned with alleged milit ry preparation of Japan in coll boration with Germany and are most interesting because they were reprinted, word for word, in Martin Dies yellow Book as the product f Dies own investiagtion. Later HXHKXXiHH MarcantAnio photostated the News Letters in an effort to discredit the Dies Committee. Mr. Roos knew very little about the evacuation problems but he directed me to other people in the city. Later, also, Mxxthe senior member of the firm (a rominent Legionaire and layyer) Leon Lewis called me. I was unable to see ir. L becau e ixxxxof my overcrowded schedule, but ho told me he had definitive proof on h nd tj refute the story that Jewish business men rofited from the evacuati n. If and when we ever get an economist to do some work onthe Japanese problem, Mr. L will be of great aid. He said he w uld turn over hi oo plete file to the Study. NEW LETTER Published by News Research Service, Inc., 727 W. Seventh Street, Los Angeles, Catifornia S(MM< of *in'!. Moří ú M .fri.iu StudfnU and W,it*ri. F ) ^ u r t . -

Bestand Hirschengraben 62 8092 Zürich +41 44 632 40 03 [email protected]

ETH Zürich Archiv für Zeitgeschichte Bestand Hirschengraben 62 8092 Zürich +41 44 632 40 03 [email protected] Nachlässe und Einzelbestände / F-M / Henne, Rolf Henne, Rolf f1ad1588-59a8-481a-984b-ce5093d622fd Identifikation Bestandssignatur NL Rolf Henne Kurztitel Henne, Rolf AfZ Online Archives Henne, Rolf Bestandsname Nachlass Dr. iur. Rolf Henne (1901-1966) Entstehungszeit 1914 - 1966 Umfang 3.45 Laufmeter Kontext Provenienz Henne, Rolf Geschichte / Biografie Henne, Rolf 7.10.1901-22.7.1966 Dr. iur. Geb. in Schaffhausen (amtliche Vornamen: Hugo Rudolf), reformiert, von Sargans und Schaffhausen, Sohn des Hugo, Arztes, und der Gertrud geb. Bendel, Urenkel von Josef Anton Henne (1798-1870); 1939 Heirat mit Ursula Weilenmann. Medizinstudium bis zum 1. Propädeutikum; Studium der Rechtswissenschaften in Zürich und Heidelberg, 1927 Promotion. Mitglied der Freisinnigen Partei. 1930-1934 Mitarbeit im Advokaturbüro des Schaffhauser FDP-Ständerats Heinrich Bolli. Ab 1931/32 Betätigung in der Neuen Front; 1932 Gründung der Ortsgruppe Schaffhausen; 1933 Austritt aus der Freisinnigen Partei; 1933/34 Schaffhauser "Gauführer" der Neuen Front, die sich 1933 mit der Nationalen Front zusammenschloss. Im Herbst 1933 erhielt Henne bei der Ständeratsersatzwahl 27% der Stimmen. 1934-1938 "Landesführer" der Nationalen Front, die er 1936 auf die nationalsozialistische Ideologie verpflichtete. 1937 Besuch des Reichsparteitags der NSDAP in Nürnberg. 1938 Demission als Landesführer wegen innerparteilicher Opposition. 1939 bis zu deren Verbot Redaktor der Neuen Basler Zeitung. 1940 Mitbegründer der Nationalen Bewegung Schweiz (NBS); 1940-1943 Schriftleiter der Nationalen Hefte. 1944-1966 Geschäftsleitung des Presseausschnittdienstes Zeitungslupe in Zürich, den er 1947 mit dem Internationalen Argus der Presse fusionierte und die Firma künftig unter der Marke Argus führte. -

News at Random

News at random Objekttyp: Group Zeitschrift: The Swiss observer : the journal of the Federation of Swiss Societies in the UK Band (Jahr): - (1948) Heft 1090 PDF erstellt am: 04.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Cbc Swiss Obseiw Founded by Paul F. Boehringer. The Offîcial Organ of the Swiss Colony in Great Britain. EDITED BY A. STAUFFER WITH THE CO-OPERATION OF MEMBERS OF THE LONDON COLONY. Telephone: Clerkenwell 2321/2. Published Twice Monthly at 23, Leonard Street, E.C.2. Telegrams: Freprinco, London. Vol. NO. 1090. FRIDAY, MAY 28th, 1948. Price 6d. PREPAID SUBSCRIPTION RATES. -

E U R O P E S P E A

W.G. EICHLER 24 Mandeville Rise, Welwyn Garden City, Herts E U R O P E s p e a k s [Heft 5,] 4th May, 1942 [Seite - 1 -] Hitler speaks. What is the significance of his speech? Last winter when the situation on the Eastern Front became serious Hitler took over the Supreme Command of the army. Now he has assumed special powers because the situation on the German home front also calls for ruthless and speedy action. Against Whom? This time the attack is obviously directed not only against the workers! The war against Russia has shown the limitations of the German war machine. The Nazis hoped to overcome these weaknesses by making tremendous efforts during the past winter and thus to achieve in their spring offensive what they had failed to do in the autumn fighting. For months now the German press has been presenting a picture of the difficulties which they are encountering in trying to carry out this task. The Nazis are staking everything on one card by ruthlessly mobilising all their resources. They have tried to put the German industrial machine and the available man-power totally at the disposal of their war production. All in One Boat? The new slogan was: "We sink or swim together." But this story about the people being all in one boat has not impressed many of the influential people in the Third Reich. We have in mind the conservative and clerical reactionaries; they are the people from the old ruling class who, although they fostered Nazism, regarded Hitler as a menial, only fit to do their dirty work, never as their superior. -

Spionage Und Landesverrat in Der Schweiz Band 2

Karl Lüönd Spionage und Landesverrat in der Schweiz Band 2 RINGIER © 1977 by Ringier & Co AG, Zürich Alle Rechte vorbehalten Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu kopieren oder zu vervielfältigen Gedruckt in der Schweiz bei C. J. Bucher AG, Luzern ISBN 3 85859 062 2 Eingelesen mit ABBYY Fine Reader Feldpost, Brieftauben, Pferdekuranstalten 40 Sx. aus Berlin ausgewiesen! 86 Inhalt 72 Stunden für den Grenzschutz 41 • Krach um Dr. Meyers Erbe 86 So beurteilen die Deutschen unsere «Unternehmen Wartegau» – So platzt • Dieser Punkt kennzeichnet spezielle Beiträge in Armee 41 Görings Sabotageplan 87 Kästchen • Verfolgungsjagd per Autostopp 42 Der Auftrag der Saboteure 88 Zu hoher Eintrittspreis! 43 Zugführer Stöckli greift ein 88 «Operation Sunrise» – Geheimdienst für den Frieden 89 Riskante Reise 92 Hindemislauf zum Frieden 95 Die Verräter grossen Fälle Der Major, der die Schweiz regieren will 46 Verschwörer der Nach- Burri tobt: «Ich wurde verschleppt!» 48 kriegszeit Versager «Guisan, dieser wahnwitzige Verbrecher...» 48 • Wer ist Igor Mümer? 98 Augenzeugenbericht: Die letzten Stunden der Den Worten folgen Taten 49 Fälle, die verborgen bleiben 99 Verräter 10 «Ich nehme keine Schuld auf mich!» 50 Militârattachés als legale Spione 99 Verrat von Sprengobjekten 10 Illegale Kampftruppe von 1‘800 Mann 51 Der Mann, der jedes Wort verkauft 100 • Befehl und Gewissen 10 Schwarze Listen für den Ernstfall 52 Geheimnisverrat aus Arglosigkeit 100 Verführer und Verführter 11 Politische -

Interviev7 with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194O Mr. Roos Is

Interviev7 with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194o Mr. Roos Is sfftiiaisokx* a memb r of a large Jewish law firm which operates a news research service at 727 W 7th St- The firm is connected withe the anti-defamation league whose object is to expose anti-semitic propaganda. In 1940 the research service published two of thfcr weekly news letters on Japan se activities. These were concerned with alleged railit ry preparation of Japan in collaboration with Germany and are most interesting because they were reprinted, word for word, in Martin Dies fellow Book as the product f Dies own investigation. Later KXKKXXfiXK MarcantAnio photost ted the News Letters in an effort to discredit the Dies Committee. Mr. Roos knew very little about the evacuation problems but he directed m© to other people in the city. Later, also, Mxxthe senior member of the firm (a rominent Legionaire and layyer) Leon Lewis called me» I was unable to see Mr. L becau e ixxaxof my overcrowded schedule, but he told jne he had definitive proof on hand to refute the story that Jewish business men rofited from the evacuati n. If and when we ever get an economist to do some work or,the Japanese problem, Ilr. L will be of great aid. He said he w>uld turn over hi co plete file to the Study. NEWS LETTER Published by News Research Service, Inc., 727 W. Seventh Street, Los Angeles, California Space permits only highlighting of netvs. More detailed information is available to serious Students and Wriurs. [Figure« In Text Indicate Ref- HH^^mmmmMo. -

Spionage Und Landesverrat in Der Schweiz Band 1

Spionage und Landesverrat in der Schweiz Karl Lüönd Spionage und Landesverrat in der Schweiz Band 1 RINGIER Mitarbeiterin des Autors: Irene Kellenberg Lektorat: Max Rutishauser Gestaltung: Walter Voser © 1977 by Ringier & Co AG, Zürich Alle Rechte vorbehalten Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu kopieren oder zu vervielfältigen Gedruckt in der Schweiz bei C. J. Bucher AG, Luzern ISBN 3 85859 0614 Eingelesen mit ABBYY Fine Reader Schweizer Nachrichtenchefs beliefern • Die Auftragsliste eines Spions 78 Inhalt die Deutschen – die Oberstenaffäre 37 Die Schliche der Agenten 80 • Dieser Punkt kennzeichnet spezielle Bei- Kein «einzig Volk von Brüdern» 38 • Blätter aus dem Untergrund 80 träge in Kästchen Sprachgenie kommt den Obersten «Pakbo» legt drauf 81 auf die Schliche 39 In Rados Netz 82 Wille will alles geheimhalten 40 «Von Pol zu Pol» im Wirrwarr • Ist der Staatsrat ein Spion? 40 der Zeichen 83 Vorwort 7 Der unglaubliche Rudolf Roessler 85 Roessler wird zum Nazi-Gegner 85 Emigration und Neubeginn 86 Roessler wird Agent 87 Verrat und Kleine Zettel – grosse Rat in der Geheimnisse 87 Aus Roessler wird «Lucie» 89 alten Schweiz Information ist keine Einbahn- Bubenbergs Entscheidung 10 Verwirrung, Zersplitterung, Verrat 45 strasse 90 Die Sage vom Teufelsbund 11 • Wie sich die Dinge gleichen... 48 Rätsel um Roesslers Quelle gelöst? 91 Propaganda als Geheimwaffe 12 Der Untergrund regt sich 49 Falsche Fährten 92 Ideologie und Geldgier 12 Fünfte Kolonne im Aufbau 49 • Der schwarze Fleck im Honigglas 92 Hochschule der Politik 13 «Gestatten, Danner, Gestapo- Zwei «Blitzmädel» gegen Hitler 94 Agent!» 50 Fünf Nachrichtenwege nach Luzern 95 • Merkwürdige Landkäufe 50 Bupo verstopft die beste Ein Attentat wie bestellt 52 Schweizer Nachrichtenquelle 96 Weil der Waffenschmuggel und • Das Netz Rado 96 Menschenraub 52 So fliegt das Rado-Netz auf 97 Mensch es Die Polizei packt zu 97 wissen will.. -

Vermögensentzug Während Der NS-Zeit Sowie Rückstellungen Und Entschädigungen Seit 1945 in Österreich

REPUBLIK ÖSTERREICH HISTORIKERKOMMISSION Clemens Jabloner Brigitte Bailer-Galanda Eva Blimlinger Georg Graf Robert Knight Lorenz Mikoletzky Bertrand Perz Roman Sandgruber Karl Stuhlpfarrer Alice Teichova Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Forschungsbericht der Historikerkommission der Republik Österreich. Zusammenfassungen und Einschätzungen. Schlussbericht. Wien, im Jänner 2003 VORWORT ............................................................................................ 1 I EINLEITUNG.................................................................................... 11 I.1 Die Historikerkommission ...............................................................................11 I.1.1 Formale Grundlagen..................................................................................12 I.1.2 Der Weg zur Historikerkommission ..........................................................15 I.1.3 Der juristische Einschlag der Historikerkommission..................................20 I.1.4 Komplementäre Forschung........................................................................23 I.1.5 Wirkungen der Historikerkommission .......................................................26 I.2 Forschungsstand ..............................................................................................31 I.3 Quellensituation...............................................................................................41 I.4 Methoden.........................................................................................................49 -

Schlussbericht Der Historikerkommission Der Republik Österreich Veröffentlichungen Der Österreichischen Historikerkommission

Schlussbericht der Historikerkommission der Republik Österreich Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Herausgegeben von Clemens Jabloner, Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, Georg Graf, Robert Knight, Lorenz Mikoletzky, Bertrand Perz, Roman Sandgruber, Karl Stuhlpfarrer und Alice Teichova Band 1 Oldenbourg Verlag Wien München 2003 Clemens Jabloner, Brigitte Bailer-Galanda, Eva Blimlinger, Georg Graf, Robert Knight, Lorenz Mikoletzky, Bertrand Perz, Roman Sandgruber, Karl Stuhlpfarrer und Alice Teichova Schlussbericht der Historikerkommission der Republik Österreich Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich Zusammenfassungen und Einschätzungen Oldenbourg Verlag Wien München 2003 Bibliografi sche Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte bibliografi sche Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar © 2003. R. Oldenbourg Verlag Ges. m.b.H. Wien. Das Werk einschließlich aller Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen. Wissenschaftliche Redaktion: Dr. Brigitte Bailer-Galanda, Mag. -

Foreign Countries (1942-1943)

166 AMERICAN JEWISH YEAR BOOK PART TWO: FOREIGN COUNTRIES I. BRITISH COMMONWEALTH 1. Great Britain BY THEODOR H. GASTER* ON THE morning of September 7, 1941, exactly a year after the modern "Fire of London," the narrow thoroughfares of the City were the scene of a unique and moving spectacle. The historic alleys, once the site of London Jewry, were thronged with some thousands of men and women, many in uniform and not all of them Jews, who had come from the four quarters of the metropolis to attend an open-air memo- rial service conducted by the Chief Rabbi in the ruins of the bomb-wrecked Great Synagogue. Instinct with pathos and imagination, compact both of memories and of hopes, the service typified the life of English Jews during the past year. Surrounded by the havoc of war, its normal structure disturbed and its services disrupted, the community bravely endeavored to regroup its forces and to keep its flag flying amid the dust and heat of the battle. The main task was to transform the existing machinery, or as much of it as remained intact, to meet the needs of a now scattered and decentralized community. With its numbers dispersed over countless small towns and villages, its children billeted in districts remote from Jewish contacts, its communal personnel largely absorbed in the war services, its finances depleted and many of its buildings damaged or destroyed, English Jewry faced a problem of maximal re- organization with minimal resources. Educational, religious, dietary and philanthropic facilities, previously concentrated in London and the larger cities, had now to be extended to outlying areas.