Karya Cipta Seni Pertunjukan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Innovative Approaches to Melodic Elaboration in Contemporary Tabuh Kreasibaru

INNOVATIVE APPROACHES TO MELODIC ELABORATION IN CONTEMPORARY TABUH KREASIBARU by PETER MICHAEL STEELE B.A., Pitzer College, 2003 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Music) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA August 2007 © Peter Michael Steele, 2007 ABSTRACT The following thesis has two goals. The first is to present a comparison of recent theories of Balinese music, specifically with regard to techniques of melodic elaboration. By comparing the work of Wayan Rai, Made Bandem, Wayne Vitale, and Michael Tenzer, I will investigate how various scholars choose to conceptualize melodic elaboration in modern genres of Balinese gamelan. The second goal is to illustrate the varying degrees to which contemporary composers in the form known as Tabuh Kreasi are expanding this musical vocabulary. In particular I will examine their innovative approaches to melodic elaboration. Analysis of several examples will illustrate how some composers utilize and distort standard compositional techniques in an effort to challenge listeners' expectations while still adhering to indigenous concepts of balance and flow. The discussion is preceded by a critical reevaluation of the function and application of the western musicological terms polyphony and heterophony. ii TABLE OF CONTENTS Abstract ii Table of Contents : iii List of Tables .... '. iv List of Figures ' v Acknowledgements vi CHAPTER 1 Introduction and Methodology • • • • • :•-1 Background : 1 Analysis: Some Recent Thoughts 4 CHAPTER 2 Many or just Different?: A Lesson in Categorical Cacophony 11 Polyphony Now and Then 12 Heterophony... what is it, exactly? 17 CHAPTER 3 Historical and Theoretical Contexts 20 Introduction 20 Melodic Elaboration in History, Theory and Process ..' 22 Abstraction and Elaboration 32 Elaboration Types 36 Constructing Elaborations 44 Issues of "Feeling". -

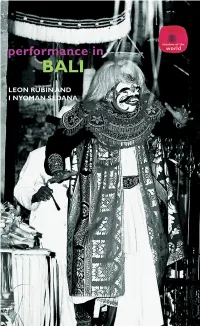

Performance in Bali

Performance in Bali Performance in Bali brings to the attention of students and practitioners in the twenty-first century a dynamic performance tradition that has fasci- nated observers for generations. Leon Rubin and I Nyoman Sedana, both international theatre professionals as well as scholars, collaborate to give an understanding of performance culture in Bali from inside and out. The book describes four specific forms of contemporary performance that are unique to Bali: • Wayang shadow-puppet theatre • Sanghyang ritual trance performance • Gambuh classical dance-drama • the virtuoso art of Topeng masked theatre. The book is a guide to current practice, with detailed analyses of recent theatrical performances looking at all aspects of performance, production and reception. There is a focus on the examination and description of the actual techniques used in the training of performers, and how some of these techniques can be applied to Western training in drama and dance. The book also explores the relationship between improvisation and rigid dramatic structure, and the changing relationships between contemporary approaches to performance and traditional heritage. These culturally unique and beautiful theatrical events are contextualised within religious, intel- lectual and social backgrounds to give unparalleled insight into the mind and world of the Balinese performer. Leon Rubin is Director of East 15 Acting School, University of Essex. I Nyoman Sedana is Professor at the Indonesian Arts Institute (ISI) in Bali, Indonesia. Contents List -

Balinese Dances As a Means of Tourist Attraction

BALINESE DANCES AS A MEANS OF TOURIST ATTRACTION : AN ECONOMIC PERSPECTIVE By : Lie Liana Dosen Tetap Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank Semarang ABSTRACT Makalah ini menguraikan secara ringkas Tari Bali yang ditinjau dari perspekif ekonomi dengan memanfaatkan Bali yang terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Keterkenalan Bali merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku bisnis khususnya bisnis pariwisata. Kedatangan wisatawan asing dengan membawa dolar telah meningkatkan ekonomi masyarakat Bali, yang berarti pula devisa bagi Indonesia. Bali terkenal karena kekayaannya dalam bidang kesenian, khususnya seni tari. Tari Bali lebih disukai karena lebih glamor, ekspresif dan dinamis. Oleh karena itu seni tari yang telah ada harus dilestarikan dan dikembangkan agar tidak punah, terutama dari perspektif ekonomi. Tari Bali terbukti memiliki nilai ekonomi yang tinggi terutama karena bisa ‘go international’ dan tentunya dapat meningkatkan pemasukan devisa negara melalui sektor pariwisata. Kata Kunci: Tari, ekonomi, pariwisata, A. INTRODUCTION It is commonly known that Bali is the largest foreign and domestic tourist destination in Indonesia and is renowned for its highly developed arts, including dances, sculptures, paintings, leather works, traditional music and metalworking. Meanwhile, in terms of history, Bali has been inhabited since early prehistoric times firstly by descendants of a prehistoric race who migrated through Asia mainland to the Indonesian archipelago, thought to have first settled in Bali around 3000 BC. Stone tools dating from this time have been found near the village of Cekik in the island's west. Most importantly, Balinese culture was strongly influenced by Indian, and particularly Sanskrit, culture, in a process beginning around the 1st century AD. The name Balidwipa has been discovered from various inscriptions. -

Perkembangan Revitalisasi Kesenian Berbasis Budaya Panji Di Bali1) Oleh Prof

1 Perkembangan Revitalisasi Kesenian Berbasis Budaya Panji di Bali1) Oleh Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum. Program Studi Sastra Jawa Kuna, FIB, UNUD Pendahuluan Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun meliputi periode waktu yang panjang. Kekayaan budaya bangsa Indonesia yang terwarisi hingga hari ini ada yang berupa unsur budaya benda (tangible), seperti keris, wayang, gamelan, batik, candi, bangunan kuno, dan lain-lain; serta ada yang berupa unsur budaya tak benda (intangible), seperti sastra, bahasa, kesenian, pengetahuan, ritual, dan lain-lain. Kekayaan budaya bangsa tersebut merepresentasikan filosofi, nilai dasar, karakter, dan keragaman adab. Sastra Panji adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sastra Panji merupakan sastra asli Nusantara (Sedyawati, 2007:269). Sastra Panji diperkirakan diciptakan pada masa kejayaan Majapahit. Sastra Panji dapat dipandang sebagai revolusi kesusastraan terhadap tradisi sastra lama (tradisi sastra kakawin) (Poerbatjaraka,1988:237). Sebagaimana dikatakan Zoetmulder (1985:533) bahwa kisah-kisah Panji disajikan secara eksklusif dalam bentuk kidung dan menggunakan bahasa Jawa Pertengahan. Persebarannya ke pelosok Nusantara diresepsi ke dalam kesusastraan berbagai bahasa Nusantara. Sastra Panji telah banyak dibicarakan ataupun diteliti oleh para pakar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain Rassers (1922) menulis tentang kisah Panji dalam tulisan berjudul “De Pandji-roman”; Berg meneliti kidung Harsawijaya (1931) dan menerbitkan artikel -

Ada Yang Tiada Rahvayana 2: Ada Yang Tiada Sujiwo Tejo Cetakan Pertama, Januari 2015 Penyunting: Ika Yuliana Kurniasih Perancang Sampul: Agung Budi S

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ada yang Tiada Rahvayana 2: Ada yang Tiada Sujiwo Tejo Cetakan Pertama, Januari 2015 Penyunting: Ika Yuliana Kurniasih Perancang sampul: Agung Budi S. Pemeriksa aksara: Pritameani & Nurani Penata aksara: Arya Zendi Digitalisasi: Rahmat Tsani H. Diterbitkan oleh Penerbit Bentang (PT Bentang Pustaka) Anggota Ikapi Jln. Plemburan No. 1, RT 11 RW 48 SIA XV, Sleman, Yogyakarta 55284 Telp.: (0274) 889248, Faks: (0274) 883753 Surel: [email protected] Surel redaksi: [email protected] http://bentang.mizan.com http://www.bentangpustaka.com Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Sujiwo Tejo Rahvayana 2: Ada yang Tiada/Sujiwo Tejo; penyunting, Ika Yuliana Kurniasih.—Yogyakarta: Bentang, 2015 viii + 296 hlm; 20,5 cm ISBN 978-602-291-084-8 1. Fiksi Indonesia. I. Judul. II. Ika Yuliana Kurniasih. 899.221 3 E-book ini didistribusikan oleh: Mizan Digital Publishing Gedung Ratu Prabu I Lantai 6 Jln. T.B. Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 - Indonesia Phone.: +62-21-78842005 Fax.: +62-21-78842009 email: [email protected] website: www.mizan.com Sekar Melati Arie Dagienkz Prof. Dr. Iwan Pranoto Terima Kasih Daftar Isi Daftar Isi ~ vii Lelaki Buih ~ 3 Kamajaya-Kamaratih ~ 22 Sang Penabur ~ 36 Om, Shanti ~ 53 Indrajit ~ 71 Tembok China ~ 83 La la la ... ~ 94 Bali ~ 114 Anna Karenina ~ 127 Embrio ~ 145 Le Penseur ~ 155 Nikah ~ 167 Rahvayana ~ 179 Telaga Tinta ~ 200 Ada yang Tiada ~ 215 Lawa-Kusa ~ 219 Pra Pita Maha ~ 231 Pita Maha ~ 241 Rahvayana: Semesta Nada dan Kata ~ 261 Vokal ~ 289 Credits ~ 291 Bukugrafi Sujiwo Tejo ~ 293 Sinta berubah. -

Body of Tradition: Becoming a Woman Dalang in Bali

Body of Tradition: Becoming a Woman Dalang in Bali A dissertation presented to the faculty of the College of Fine Arts of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Jennifer L. Goodlander August 2010 © 2010 Jennifer L. Goodlander. All Rights Reserved. 2 This dissertation titled Body of Tradition: Becoming a Woman Dalang in Bali by JENNIFER L. GOODLANDER has been approved for the Interdisciplinary Arts and the College of Fine Arts by William F. Condee Professor of Theater Charles A. McWeeny Dean, College of Fine Arts 3 ABSTRACT GOODLANDER, JENNIFER L., Ph.D., August 2010, Interdisciplinary Arts Body of Tradition: Becoming a Woman Dalang in Bali (248 pp.) Director of Dissertation: William F. Condee The role of women in Bali must be understood in relationship to tradition, because “tradition” is an important concept for analyzing Balinese culture, social hierarchy, religious expression, and politics. Wayang kulit, or shadow puppetry, is considered an important Balinese tradition because it connects a mythic past to a political present through public, and often religiously significant ritual performance. The dalang, or puppeteer, is the central figure in this performance genre and is revered in Balinese society as a teacher and priest. Until recently, the dalang has always been male, but now women are studying and performing as dalangs. In order to determine what women in these “non-traditional” roles means for gender hierarchy and the status of these arts as “traditional,” I argue that “tradition” must be understood in relation to three different, yet overlapping, fields: the construction of Bali as a “traditional” society, the role of women in Bali as being governed by “tradition,” and the performing arts as both “traditional” and as a conduit for “tradition.” This dissertation is divided into three sections, beginning in chapters two and three, with a general focus on the “tradition” of wayang kulit through an analysis of the objects and practices of performance. -

The Origins of Balinese Legong

STEPHEN DAVIES The origins of Balinese legong Introduction In this paper I discuss the origin of the Balinese dance genre of legong. I date this from the late nineteenth century, with the dance achieving its definitive form in the period 1916-1932. These conclusions are at odds with the most common history told for legong, according to which it first appeared in the earliest years of the nineteenth century. The genre Legong is a secular (balih-balihan) Balinese dance genre.1 Though originally as- sociated with the palace,2 legong has long been performed in villages, espe- cially at temple ceremonies, as well as at Balinese festivals of the arts. Since the 1920s, abridged versions of legong dances have featured in concerts organized for tourists and in overseas tours by Balinese orchestras. Indeed, the dance has become culturally emblematic, and its image is used to advertise Bali to the world. Traditionally, the dancers are three young girls; the servant (condong), who dances a prelude, and two legong. All wear elaborate costumes of gilded cloth with ornate accessories and frangipani-crowned headdresses.3 The core 1 Proyek pemeliharaan 1971. Like all Balinese dances, legong is an offering to the gods. It is ‘secu- lar’ in that it is not one of the dance forms permitted in the inner yards of the temple. Though it is performed at temple ceremonies, the performance takes place immediately outside the temple, as is also the case with many of the other entertainments. The controversial three-part classification adopted in 1971 was motivated by a desire to prevent the commercialization of ritual dances as tourist fare. -

Desain Interior UPH Bagikan Prinsip Desain Ruang Menghadapi “New Normal”

JULI DAN AGUSTUS 2020 Refleksi Rektorat Kemahasiswaan Inspirasi Agenda Career Center Info Akademik Prestasi Pojok Marketing Testimoni Info Terkini International Corner Info UPH Surabaya Info UPH Medan Desain Interior UPH Bagikan Prinsip Desain Ruang Menghadapi “New Normal” alam kondisi ‘new normal’ sebagian besar pola aktivitas masyarakat modern dilakukan di dalam ruang. Hal ini membuat seluruh ruang dan pola aktivitas didalamnya perlu ditelaah ulang menyesuaikan tuntutan new normal. Bagaimana mempertemukan aktivitas masyarakat Dmodern apapun dengan ruang yang mewadahinya, merupakan pelajaran penting dalam ilmu desain interior. Hal ini disampaikan Elya Kurniawan Wibowo, S.Sn., M.A., dosen Desain Interior, School of Design UPH pada siswa/i SMA peserta webinar bertajuk ‘Interior Design in New Normal’ yang diadakan pada 27 Mei 2020 “Kondisi new normal menuntut interior apapun selalu mempelajari sejarah “Jika kita sepenuhnya memahami apa pendekatan yang sesuai, tidak terkecuali dan pola budaya manusia sebelumnya, yang dibutuhkan individu atau kelompok dalam ilmu desain interior. 3 prinsip utama sehingga seorang desainer dapat membuat manusia tertentu, kita bisa menyelesaikan ini perlu diterapkan agar ruang dan bangunan sebuah desain yang sesuai dengan masalah virus misalnya dengan apapun mampu beradaptasi dengan tuntutan pola khas masyarakat tertentu. Ketiga, menghadirkan teknologi tertentu, mengatur hidup new normal. Tiga prinsip ini yaitu prinsip Interdiscipline-Sustainability- aliran udara atau cahaya yang masuk ke human centered design, historicity culture Technology. Desain interior harus dipelajari ruangan sedemikian rupa agar menghasilkan tradition, dan interdiscipline sustainability secara Interdisiplin, dengan menekankan kondisi paling aman buat kelompok manusia technology,” jelas Elya. sustainability atau keberlanjutan, dan yang akan menggunakannya,” Jelas Elya. Human Centered Design, prinsip yang sanggup mengadopsi teknologi yang tersedia. -

Bali 1928: Gamelan Gong Kebyar Music from Belaluan, Pangkung

Bali 1928: Gamelan Gong Kebyar Music from Belaluan, Pangkung, Busungbiu 2 Introduction 6 A Sketch of the Time Period of these Recordings 11 Emergence of Kebyar 29 The Balinese Gamelan Recordings from Bali, 1928: a track–by–track discussion: 33 Gamelan Gong Kebyar of Belaluan, Denpasar 46 Gamelan Gong Kebyar of Pangkung, Tabanan 50 Gamelan Gong Kebyar of Busungbiu, Northwest Bali 57 List of Silent Archival Films 58 Acknowledgments 61 References Cited and Further Readings * Glossary on Separate PDF File1 1 The spellings in this article follow modernized Balinese orthography of dictionaries such as Kamus Bali Indonesia, by I Nengah Medera et.al. (1990). Although this system was proposed as early as 1972 it has been applied irregularly in writings on the arts, but we have chosen to adhere to it so as to reflect a closer relationship to actual Balinese aksara ‘letters of the alphabet, language’. For instance, many words with prefixes frequently spelled pe or peng are spelled here with the prefixes pa and pang. 1 Introduction These historic recordings were made in 1928 as part of a collection of the first and only commercially–released recordings of music made in Bali prior to World War II. This diverse sampling of new and older Balinese styles appeared on 78 rpm discs in 1929 with subsequent releases for international distribution. The records were sold worldwide (or not sold, as it happened) and quickly went out of print. It was a crucial time in the island’s musical history as Bali was in the midst of an artistic revolution with kebyar as the new dominant style of music. -

Indonesian Music Expo 2011 Schedule | | Akarumputakarumput 05/11/2011 09:30

Indonesian Music Expo 2011 Schedule | | AkarumputAkarumput 05/11/2011 09:30 HOME NEWS ABOUT CONTACTS search... BAHASA AKARUMPUT An earth walker's guide to growing wild HOME ENVIRONMENT LIFESTYLE INSPIRATION EVENTS NEWS ABOUT CONTACTS GALLERY Home / Inspiration / Arts & Culture / Indonesian Music Expo 2011 Schedule Indonesian Music Expo 2011 Schedule Subscribe RSS Feed By Lakota Moira — Nov 4, 2011 Follow us on Twitter 339 FOLLOWERS Connect on Facebook 466 FANS Popular Recent Posts PopularComments Posts 1. Interview: @JRX_SID 2. Vote Robin Lim for CNN Hero 2011 3. The unashamed business of CSR 4. Nosstress and the boil perspective 5. A plot of land for our sovereignty Sign up to our newsletter Subscribe Monday, 7 November 2011 19:00 – Opening 20:00-20:45 – Dira Sugandi (Jakarta – Jazz) 21:00-22:00 – Supa Kalulu (Africa – World Beat) Tuesday, 8 November 2011 17:00-17:45 – Nymphea (Denpasar – Rock) 17:45-18:30 – Altajaru (Jakarta – World Beat) http://akarumput.com/featured/imex-2011-schedule/ Page 1 of 3 Indonesian Music Expo 2011 Schedule | | AkarumputAkarumput 05/11/2011 09:30 17:45-18:30 – Altajaru (Jakarta – World Beat) 18:30-19:15 – Sarasvati Trio (Denpasar – Jazz) 19:15-20:00 – Balawan (Gianyar – Jazz) 20:00-20:45 – Toba Ensemble (Jakarta – World Beat) 20:45-21:30 – Supa Kalulu (Africa – World Beat) Wednesday, 9 November 2011 17:00-17:45 – Gombang Kromong (Jakarta – Traditional) 17:45-18:30 – Kulintang (Sulawesi – Traditional) 18:30-19:15 – TLJ Alliance (USA – Reggae) 19:15-20:00 – Tropical Transit (Denpasar – Latin) 20:00-20:45 – Bona -

563 Ceklek'an Sebagai Garap Gerak Dalam Kepenarian

TEROB VOLUME VI NOMOR 2 APRIL 2016 CEKLEK’AN SEBAGAI GARAP GERAK DALAM KEPENARIAN CAKIL GAYA SURAKARTA Agung Wening Titis Purwati Silvester Pamardi, Abstrak Tulisan ini berjudul ”Ceklek’an Sebagai Garap Gerak Kepenarian Cakil Gaya Surakarta” bertujuan untuk mereformulasikan pemikiran penari Jawa tentang fenomena ceklek’an dalam gerak Cakil. Fenomena estetik ini dibangun dari beberapa gejala yang timbul tentang bagaimana ide atau gagasan sehingga menjadi garap gerak dalam kepenarian Cakil gaya Surakarta. Kemampuan kepenarian seorang penari Cakil ditentukan oleh keterampilannya dalam penguaan permainan ceklek’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu menghimpun data melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. di samping itu data akan dilihat dari pengalaman secara ketubuhan (embodiment). Kata Kunci: Cakil, ceklek’an, dan gaya Surakarta. Abstract This study entitled “Ceklek’an as movement work in Surakarta-Style Cakil Dancing” aimed to formulate Javanese dancer’s thinking about ceklek’an phenomenon in Cakil movement. This esthetic phenomenon built on some symptoms arising concerning how idea became movement work in Surakarta-style Cakil dancing. A Cakil dancer’s dancing ability was determined by his/her skill in mastering ceklek’an performance. This research employed qualitative method with phenomenological approach, by collecting data through observation and interview and then analyzing the result descriptively; in addition data would be seen from embodiment experience. Keywords: Cakil, ceklek’an, and Surakarta style Pengantar Jacques Maritian dan George Santayana Zaman akan terus mengalami dalam Sudarso mengatakan bahwa art is the perubahan, hal ini kemudian memacu creation of beauty (Sudarso, 2006: 54). Seni proses berfikir dan kreatif para pencipta merupakan ruang penciptaan yang berkaitan seni untuk selalu menghasilkan karya-karya erat dengan kajian tentang keindahan, baru. -

2018 Anak Puber

63rd Edition Bekasi Lifestyle & Entertainment Magazine FREE SEPTEMBER 2018 63 8 HIGHLIGHT 1 FANTASTIC CEREMONY ASIAN GAMES Magazine 32 BRIGHT 2018 | FAMILY KIAT SUKSES 14 MENGHADAPI VACATION 2018 September 5 TEMPAT WISATA DI ANAK BANGKOK PUBER YANG WAJIB KAMU KUNJUNGI 2 3 BRIGHT AD AD Magazine Magazine BRIGHT | | September 2018 September SMB SMB September 2018 September September 2018 PUBLISHER Summarecon Agung Tbk EDITORIAL ADVISOR Board of Director Redaksional, PT Summarecon Agung Tbk Hello SMB Friends... EDITOR IN CHIEF Cut Meutia MANAGING EDITOR Dewa Nugraha EUFORIA ASIAN GAMES 2018 YANG MEMBANGGAKAN ART DIRECTOR Teguh Priatna REPORTER Fika Ayu Safitri, Jaenal Abidin, Hingga saat ini euforia Asian Games 2018 masih terasa. Tidak hanya Wendi Eka Bayu, Acista Nitbani, kemegahan dari opening dan closing ceremony yang berlangsung di Gelora Bung Karno, tetapi juga prestasi dari para atlet yang semakin Gwyneth Goldita membanggakan Indonesia. Ulasan mengenai Asian Games 2018 dapat CREATIVE & DESIGN Husen Cahyo Wicaksono Anda lihat dalam rubrik Highlight. Masih ingat para atlet Indonesia yang PHOTOGRAPHY Dokumentasi Summarecon telah berjuang mendapatkan medali emas? Untuk mengingatkan Anda DISTRIBUTION Manajemen mari simak ulasannya di rubrik Insight. PT Summarecon Agung Tbk Sederet selebritas dunia tampil memukau di Video Musik Awards 2018. Tidak hanya saat tampil di acara bergengsi, namun street style para 4 selebriti ini juga tidak kalah menarik. Inspirasi gaya berpakaian dari 5 BRIGHT CONTRIBUTOR Camila Cabello, Karlie Kloss dan Shawn Mendes dapat disimak dalam rubrik Celeb Style. Memasuki musim gugur, sudah siap liburan bersama Magazine PHOTOGRAPHER Ganang Arfiardi orang terdekat? Di rubrik Vacation, ada 5 tempat menarik yang bisa Magazine FASHION STYLIST Khaerunnisa Anda kunjungi di Bangkok.