Choregies17-Aida-Web.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Musica Lirica

Musica Lirica Collezione n.1 Principale, in ordine alfabetico. 891. L.v.Beethoven, “Fidelio” ( Domingo- Meier; Barenboim) 892. L.v:Beethoven, “Fidelio” ( Altmeyer- Jerusalem- Nimsgern- Adam..; Kurt Masur) 893. Vincenzo Bellini, “I Capuleti e i Montecchi” (Pavarotti- Rinaldi- Aragall- Zaccaria; Abbado) 894. V.Bellini, “I Capuleti e i Montecchi” (Pavarotti- Rinaldi- Monachesi.; Abbado) 895. V.Bellini, “Norma” (Caballé- Domingo- Cossotto- Raimondi) 896. V.Bellini, “I Puritani” (Freni- Pavarotti- Bruscantini- Giaiotti; Riccardo Muti) 897. V.Bellini, “Norma” Sutherland- Bergonzi- Horne- Siepi; R:Bonynge) 898. V.Bellini, “La sonnanbula” (Sutherland- Pavarotti- Ghiaurov; R.Bonynge) 899. H.Berlioz, “La Damnation de Faust”, Parte I e II ( Rubio- Verreau- Roux; Igor Markevitch) 900. H.Berlioz, “La Damnation de Faust”, Parte III e IV 901. Alban Berg, “Wozzeck” ( Grundheber- Meier- Baker- Clark- Wottrich; Daniel Barenboim) 902. Georges Bizet, “Carmen” ( Verret- Lance- Garcisanz- Massard; Georges Pretre) 903. G.Bizet, “Carmen” (Price- Corelli- Freni; Herbert von Karajan) 904. G.Bizet, “Les Pecheurs de perles” (“I pescatori di perle”) e brani da “Ivan IV”. (Micheau- Gedda- Blanc; Pierre Dervaux) 905. Alfredo Catalani, “La Wally” (Tebaldi- Maionica- Gardino-Perotti- Prandelli; Arturo Basile) 906. Francesco Cilea, “L'Arlesiana” (Tassinari- Tagliavini- Galli- Silveri; Arturo Basile) 907. P.I.Ciaikovskij, “La Dama di Picche” (Freni- Atlantov-etc.) 908. P.I.Cajkovskij, “Evgenij Onegin” (Cernych- Mazurok-Sinjavskaja—Fedin; V. Fedoseev) 909. P.I.Tchaikovsky, “Eugene Onegin” (Alexander Orlov) 910. Luigi Cherubini, “Medea” (Callas- Vickers- Cossotto- Zaccaria; Nicola Rescigno) 911. Luigi Dallapiccola, “Il Prigioniero” ( Bryn-Julson- Hynninen- Haskin; Esa-Pekka Salonen) 912. Claude Debussy, “Pelléas et Mélisande” ( Dormoy- Command- Bacquier; Serge Baudo). 913. Gaetano Doninzetti, “La Favorita” (Bruson- Nave- Pavarotti, etc.) 914. -

TEATRO SOLVAY SPETTACOLI LIRICI Direzione Artistica Dino Lessi

TEATRO SOLVAY SPETTACOLI LIRICI Direzione Artistica Dino Lessi 1940 Rigoletto baritono Mario Basiola, soprano Lina Aimaro, tenore Carlo Merino, direttore Arturo Lucon 1941 La Traviata soprano Magda Olivero, tenore Mario Filippeschi, baritono Gino Vanelli, direttore Arturo Lucon Andrea Chenier tenore Galliano Masini, soprano Fernanda Ciani, baritono Luigi Borgonovo, direttore Arturo Lucon 1942 Il Barbiere di Siviglia baritono Carlo Galeffi, soprano Emilia Carlino, tenore Vladimiro Badiali, basso Andrea Mongelli, direttore Arturo Lucon Madama Butterfly soprano Iris Adami Corradetti, tenore Mario Del Monaco, baritono Afro Poli, direttore Antonino Votto 1943 La Sonnambula soprano Emilia Carlino, tenore Francesco Albanese, basso Italo Taio, direttore Federico Del Cupolo 1947 Tosca soprano Carla Castellani, tenore Gianni Poggi, baritono Raimondo Torres, direttore Umberto Berrettoni 1948 Un Ballo in Maschera soprano Franca Sacchi, tenore Antonio Latino, mezzo soprano Miriam Pirazzini, baritono Raimundo Torres 1949 Rigoletto baritono Aldo Protti, soprano Hilde Reggiani, tenore Giuseppe Savio, direttore Federico Del Cupolo L’Amico Fritz tenore Bruno Landi, soprano Rosetta Noli, baritono Gino Vanelli, direttore Federico del Cupolo Mefistofele basso Cesare Siepi, soprano Rosetta Noli, tenore Glauco Scarlin, direttore Umberto Berrettoni 1950 La Traviata soprano Rosetta Noli, tenore Giuseppe Campora, baritono Carlo Tagliabue, direttore Umberto Berrettoni Manon soprano Mafalda Favero, tenore Agostino Lazzari, baritono Leo Piccioli, direttore Umberto -

GRAN 1'EA1'ro Del LICEO OII'resa: JUAN A

GRAN 1'EA1'RO DEl LICEO OII'RESA: JUAN A. PAMIAS BARCELONA porque tienen doble fibra sus c alcetines climatizados MIX-T BARCELONA Ie procuraran ew""'*A t JUAN 14 . ~AMfAS • ~ TEMPOR ADA UE OPERA ~ lNV6I ERNO 19 1-62 • doble confort DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1961 N~ememe tihl.cot. cSI \iM ru~te.nct. • •ocSa OIYtbl como eiH~anc.a AL 6 DE FEBRERO DE 196 2 hgeros para el ple. treseoa .., cu.afQ\11.,- I...,CKl como _. algodOn. El caketin MIX·T es agradable dt Uew1r no hac:e aJT'UII)Ü. no se dug.estl M 1 X- T ei calcetín climatizado QUALTRIX ESPAÑOLA S . L Po etada del pintor G. ZECCHILLO HIJOS O~ JAIME TORRELLAS S A MANUFACTURAS A. OASSOl S. A MOLFORI'S S. A MANUFACTURAS GOUATH S A A. GNAUCK ANDREU póngase a Ja moda con proJuclos Véalo mejor con un televisor SEÑORA: Rejuvenezca su cuti:s PHILIPS con exuberante y 23T!' ::l52b.05 eterna belleza. ~~.~ D6 • P. V . P 24.475 Ptll~ 'O' .. ..,~····4·1~ ..., .... U113 red cki seMCIO lo gara~liza fórmulas: TME STILLMAN e• AURORA • ILLINOIS. E.U.A. GALA PHILIPS 1962-------·------------- Por una vida fe[iz en un mundo m C~ rlerno' ;· ·.. BITTER bolero CINZANO 6IJdtt f?;l (JeF*lt 111e tt(OlCCY .de ~(o añcL UN AUTENT ICO "super-reTrescante" UN Üsólo , ya CALMA la sed ..! BITTER * CINZANO ~ * S~ 8EBf BIEN 'FRIO ,_. rm•9,. lt~,.... • e>tnJ;tt·.- ..,_..,.,r t..APtZ LABIAL LAPJZ PARA VEROAOERAMENTE FlJO SOMBREAR LOS O-lOS GRIFÉ & ESCODA, S. L. -

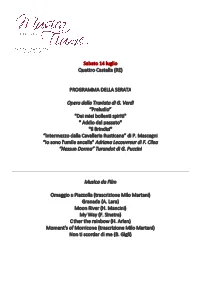

Programma Bianello Lyric

Sabato 14 luglio Quattro Castella (RE) PROGRAMMA DELLA SERATA Opera dalla Traviata di G. Verdi “Preludio ” "Dei miei bollenti spiriti" " Addio del passato" "Il Brindisi" “Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni “I o sono l'umile ancella” Adriana Lecouvreur di F. Cilea “Nessun Dorma” Turandot di G. Puccini Musica da Film Omaggio a Piazzolla (trascrizione Milo Martani ) Granada (A. Lara) Moon River (H. Mancini ) My Way (F . Sinatra) Other the rainbow ( H. Arlen ) Moment's of Morricone (trascrizione Milo Martani ) Non ti scordar di me (B. Gigli) Eleonora Rossi Nasce a Parma. Inizia giovanissima Alessandro Fantoni, è nato a Genova. Ha studiato gli studi musicali presso la “Scuola di Musica” di canto a Genova e Parma con Luisa Maragliano e Viadana approfondendo e sviluppando la tecnica Enzo Consuma. Ha proseguito gli studi con vocale, ancora come voce bianca, con la Prof. Roberto Servile, al fianco del quale ha debuttato il Patrizia Mora. Si laurea a pieni voti in Ingegneria ruolo di Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) e Meccanica a Parma e parallelamente Ismaele (Nabucco) a Piacenza. approfondisce la sua formazione musicale presso l’accademia A.LI.VE. di Verona, dove si perfeziona, Alla Dänische Nationaloper di Aarhus ha cantato i ruoli di Ernesto in Don Pasquale, Roberto in Maria seguita principalmente dal M° Paolo Faccincani e Stuarda, Nemorino ne L' Elisir d' Amore, Alfredo dal regista e scenografo Paolo Panizza. Completa nella traviata, Manrico ne Il trovatore e Rodolfo la formazione musicale presso il Conservatorio ne La Bohème. Tra gli altri ruoli ha debuttato Arrigo Boito di Parma sotto la guida dal M° Lelio Rinuccio in Gianni Schicchi e Arlecchino in Capilupi. -

Antonella Fontana

OperaManager.com - Antonella Fontana Antonella Fontana Soprano Inizia ad amare la musica e il teatro a nove anni con lo studio della danza classica. Dopo aver danzato per molto tempo scopre il canto lirico e la completezza dellopera. Guidata nei suoi primi passi dal Soprano Stefania Pietropaolo compie gli studi a Genova, la sua città natale, dove consegue anche la maturità di Ragioniere e nel 1999 incontra il celebre Soprano Luisa Maragliano, con la quale studia e si perfeziona costantemente. Matura un'intensa attività concertistica collaborando con Fondazioni, Enti, Cori Lirici e Formazioni da camera come il "Gruppo Caronte di Brescia. Debutta in numerosi ruoli principali: Mimì in La Bohème(2001 Teatro dellOrtica di Genova 2002 Salotto della Musica F.Labò), Suor Angelica in Suor Angelica(2003 Genova - 2005 regia Tenore A.Elena, Auditorium S.Caterina di Finalborgo, Sagrato Chiesa di Segno Vado Ligure, Pontinvrea, Boissano) e Cio-Cio-San in Madama Butterfly (2004 Pieve Ligure) di G.Puccini; Violetta in Traviata di G. Verdi (2003 Brescia - Teatro delle Clarisse di Rapallo); Despina in Così fan tutte di W.A. Mozart (2004 Teatro S.Bozzo di Bogliasco); Nedda in Pagliacci di R. Leoncavallo (2004-2005 Opera da Camera di Milano); Lola in Cavalleria Rusticanadi P.Mascagni (2006 Imperia); Adina in Elisir dAmoredi G.Donizetti (lug.2007 Pontinvrea, Vado Ligure). Per la Stagione Lirica 2004-2005 della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova è la protagonista Minnie in La Fanciulla del West, unoperina liberamente ispirata a La Fanciulla del West di G. Puccini, con recitazione e arie originali, Orchestra diretta dal M° Marco Bettuzzi, regia M.Sgorbani, musiche P.Vivaldi. -

LA TRAVIATA Di Giuseppe Verdi a TEATRO CON LA LUTE

A TEATRO CON LA LUTE LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi Ricerca contenuti ed immagini a cura di Elvira V. Resta gruppo LUTE TEATRO Durata: 3 ore inclusi due intervalli Melodramma in tre atti Libretto di Francesco Maria Piave Musica di Giuseppe Verdi Direttore Alberto Maniaci Regia Mario Pontiggia Scene Francesco Zito e Antonella Conte Costumi Francesco Zito Luci Bruno Ciulli Coreografia Giuseppe Bonanno Orchestra e Coro del Teatro Massimo Allestimento del Teatro Massimo Cast Violetta Maria Francesca Mazzara Flora Bervoix Carlotta Vichi Annina Piera Bivona Alfredo Germont Francesco Castoro Giorgio Germont Badral Chuluunbaatar Gastone Pietro Picone Il barone Douphol Lorenzo Grante Il marchese D’Obigny Alessio Verna Il dottor Grenvil Alessandro Abis Giuseppe Francesco Polizzi / Pietro Luppina Un domestico di Flora / Un commissionario Antonio Barbagallo / Cosimo Diano Matador Gaetano La Mantia Zingarella Monica Piazza Direttore D’Orchestra Alberto Maniaci Nato a Palermo, si è diplomato in Pianoforte, Composizione e Direzione d‟orchestra presso il Conservatorio della sua città. Allievo di P. Bellugi e di E. Nicotra per la direzio- ne d‟orchestra e di M. Betta per la composizione, nel 2016 è stato allievo di R. Muti alla “Riccardo Muti Music Academy”. Nel 2012 ha vinto il terzo premio al V Concorso “L. Mancinelli” di Orvieto e il “Premio delle Arti” del MIUR. Ha diretto la Peter The Great Music Academy di San Pietroburgo, l‟Orchestra Jazz Si- ciliana, la Florence Symphonietta, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Palermo, la Mediterranean Chamber Orchestra, l‟Orchestra Giovanile “F. Fenaroli” di Lanciano, l‟Istituzione Sinfonica Abruzzese, l‟Orchestra da Camera Fiorentina, l‟Orchestra Filar- monia Veneta, l‟Orchestra della Magna Grecia e l‟Orchestra Giovanile Mediterranea da lui fondata. -

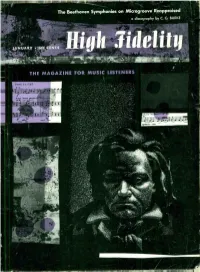

High-Fidelity-1957-J

The Beethoven Symphonies on Microgroove Reappraised a discagaphy by C. G. BURKE 4.; liNUaRT - _=-..'a: ea __ _, === ;__.._z__._. ---I MI `. a: i:M i S www.americanradiohistory.com now you can meet every tape recording need with this AÖMPLE 1L LI E ,.....1... 1. PLASTIC -BASE AUDIOTAPE on 11/2-mil cel- 6. COLORED AUDIOTAPE on green or blue 1'/2- 12. AUDIO HEAD DEMAGNETIZER removes all lulose acetate meets the most exacting require- mil plastic base provides fast, easy color cueing permanent magnetism from recording and re- ments of the professional, educational and home and color coding, at no extra cost. producing heads in a matter of seconds. recordist at minimum cost. Known the world over for matchless performance and consistent 7. COLORED AUDIOTAPE REELS - 7" and 5" 13. AUDIO HEAD CLEANER, especially formu- uniform quality. Series 51, in the red box. reels in jewel -tone colors - red, yellow, green lated for use on magnetic recording heads - and blue - for color coding, at no extra cost. superior to carbon tetrachloride. 2. AUDIOTAPE ON 11/2-MIL MYLAR* - a pre- mium- quality professional tape with maximum 8. HEAD ALIGNING TAPE pre -recorded with 14. ADHESIVE REEL LABELS provide positive mechanical strength and immunity to heat and precise head alignment, giving a highly ac- identification of your tapes right on the reel. humidity. Will not dry out or embrittle with curate reference for aligning recording heads. Press to apply, pull off to remove. age. Series 71, in the green box. 9. TYPE "EP" AUDIOTAPE provides extra pre- 15. -

DONIZETTI 2 Cds Lucrezia Borgia Theodossiou • De Biasio • Iori • Palacios Orchestra and Chorus of the Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti

660257-58bk Lucrezia:570034bk Hasse 4/11/09 9:24 PM Page 12 DONIZETTI 2 CDs Lucrezia Borgia Theodossiou • De Biasio • Iori • Palacios Orchestra and Chorus of the Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti Photo © Studio UV Gianfranco Rota Tiziano Severini C M Y K 8.660257-58 12 660257-58bk Lucrezia:570034bk Hasse 4/11/09 9:24 PM Page 2 Gaetano Luca Dall’Amico Luca Dall’Amico was born in 1978 in Vicenza, where he studied, before vocal training with Sherman Lowe. He made his début in 2003 in Carmen at the Verona Arena, with DONIZETTI appearances as the Bonze in Madama Butterfly and Figaro in Le nozze di Figaro. His (1797–1848) career continued with appearances in 2004 at the Pesaro Rossini Opera Festival, and the following year in Seoul and at La Fenice in Venice, touring with the latter company to China Lucrezia Borgia and in 2007 appearing in Death in Venice and Il barbiere di Siviglia. His career has brought appearances in opera houses throughout Italy and in Spain, with a successful series of Melodramma in a Prologue and Two Acts concert performances. He won third prize in the Adami Corradetti Competition. Libretto by Felice Romani Lucrezia Borgia . Dimitra Theodossiou Gennaro . Roberto De Biasio Don Alfonso, Duke of Ferrara . Enrico Giuseppe Iori Maffio Orsini . Nidia Palacios Tiziano Severini Rustighello . Luigi Albani Born in Rome, Tiziano Severini studied violin, composition and conducting there at the Santa Cecilia Conservatorio, continuing his training with Pina Carmirelli, Arthur Grumiaux, Gubetta . Giuseppe Di Paola Corrado Romano in Geneva, Salvatore Accardo at the Siena Accademia Chigiana, and with Astolfo . -

Franco Corelli

FRANCO CORELLI THE PERFORMANCE ANNALS 1951-1981 EDITED BY Frank Hamilton © 2003 http://FrankHamilton.org [email protected] sources Gilberto Starone’s performance annals form the core of this work; they were published in the book by Marina Boagno, Fr anco Corelli : Un Uomo, Una Voce, Azzali Editori s.n.c., Parma, 1990, and in English translation Fr anco Corelli : A Man, A Voice, Baskerville Publishers, Inc., Dallas, 1996. They hav ebeen merged with information from the following sources: Richard Swift of New York and Michigan has provided dates and corrections from his direct correspodence with the theatres and other sources: Bologna (Letter from Teatro Comunale: 5/16/86); Bussetto (see Palermo); Catania (L: Teatro Massimo Bellini: 5/26/86); Enghien-les- Bains (see Napoli); Genoa (L: L’Opera de Genoa: 5/13/86); Hamburg (L: Hamburgische Staatsoper: 5/15/86); Lausanne (L: Theatre Municipal, Lausanne: 5/12/86); Lisbon (L: Teatro Nacional São Carlos: 1986); Livorno (L: Comune di Livorno: 5/31/87); Madrid (L: Teatro Nacional de La Zarzuela: 1/26/87); Modena (L: Comune di Modena: 10/16/87); Napoli (Il Mondo Lirico); Nice (L: Opera de Nice: 5/2/86, 8/5/88); Palermo (L: Teatro Massimo: 6/10/86, 10/13/88); Piacenza (L: Comune di Piacenza u. o. Teatro Municipale: 6/10/86); Rome (Opera Magazine); Rovigo (L: Accademia dei Concordi, Rovigo: 11/11/86, 2/12/87); San Remo (L: Comune di San Remo: 11/8/86); Seattle (Opera News 11/1967); Trieste (L: Teatro Comunale: 4/30/86). The following reference books are listed alphabetically by venue. -

21.92 More Lps, Laser Discs. Pp 164-177

LP SETS and SINGLES ALL IN EXCELLENT CONDITION (records and jackets) AND CONTAINING ORIGINAL PAPER MATERIALS, UNLESS OTHERWISE INDICATED, FOR SETS THAT ORIGINALLY INCLUDED THEM . MINIMUM BID AS INDICATED PER ITEM. A few have a small cut in the box usually on the right side. These were made by the dealer to indi- cate that the set was on sale. In some cases a small hole was punched in the upper right hand area instead. They are both indicated as “ small box cut ”. A few others have a neat plastic tape index label attached to the upper right cover and/or spine. “ Index lbl ” indicates such items. IN SUBMITTING YOUR BIDS FOR ITEMS IN THIS SECTION, PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE CORRECT CATALOGUE NUMBER. OPERAS, OPERETTAS and EXTENDED VOCAL WORKS 5000. [FRANCO ALFANO ]. SAKUNTALA. Casapietra, Michele Molese, Tomleich, Mazzoli, dir. Ottavio Ziino. 2 LP boxed MRF 196. Factory sealed . $5.00. 5001. [ ALFANO] . CYRANO DE BERGERAC . Olivia Stapp, Johns, Blancas, dir. Maurizio Arenas. 2 2 LP boxed MRF 131. Factory sealed . $5.00. 5032. [ WILLIAM ALWYN ]. MISS JULIE . Jill Gomez, Benjamin Luxon, Della Jones, John Mitchinson, etc., dir. Vilem Tausky. 2 LP boxed Lyrita Stereo 121-2. Cover signed by Gomez, Jones and Luxon. $5.00. 5003. [DOMINICK ARGENTO ]. POSTCARDS FROM MOROCCO . 2 LP boxed set. Barbara Brandt, Barry Busse, Foreman, Hardy, Marshall, etc., dir. Philip Brunelle. 2 LP boxed Desto 7137/8. Factory sealed. $5.00. 5002. [ RAFFAELLO DE BANFIELD ] [libretto TENNESSEE WILLIAMS ]. LORD BYRON’S LOVE LETTER. Astrid Varnay, Gertrude Ribla, Carlin, Carrruba, dir. Nicola Rescigno. 1 LP. -

Concerto Lirico "Il Viaggio Infinito" Il Mistero Della Musica

Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini presenta Concerto lirico "Il viaggio infinito" Il mistero della Musica Brani del repertorio lirico vocale e strumentale barocco, classico, romantico e del novecento (Scarlatti, Bach, Handel, Bellini, Verdi, Puccini...) Domenica 3 luglio 2016 ore 18.00 Antonella Fontana - soprano Pianoforte - maestro Dennis Ippolito Presentazione - Alejandro Andorlini info: Viale IV Novembre, 5 ingresso da Via Bartolomeo Bosco (dietro Palazzo di Giustizia) [email protected] +39 010 8592759 PRIMA PARTE Alessandro Scarlatti, "Ombre opache" dalla cantata "Correa nel seno amato" J S. Bach, "Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt" recitativo "Ich will dir mein Herze schenken" aria dalla "Passione secondo Matteo" BWV 244 Dedica speciale di Alejandro Andorlini al pianoforte G. F. Handel , "Se pietà di me non senti" dall'opera "Giulio Cesare" SECONDA PARTE G. Puccini, "Un bel dì vedremo" dall'opera "Madama Butterfly" G. Puccini, Intermezzo dall'opera Manon Lescaut M° Dennis Ippolito al pianoforte G. Verdi, "Romanza - Qui Radames verrà...O cieli azzurri" dall'opera "Aida" V. Bellini, "Casta Diva" dall'opera "Norma" P. Mascagni, Intermezzo dall'opera "L'amico Fritz" M° Dennis Ippolito al pianoforte G. Verdi, "Mercè dilette amiche" dall'opera "I Vespri siciliani" Antonella Fontana Soprano, nata a Genova, dalla tenera età matura una lunga esperienza artistica nella danza classica e parallelamente all’attività professionale di Ragioniere studia canto lirico. Incontra il celebre Soprano Luisa Maragliano con la quale si perfe - ziona costantemente affiancandola in molti concerti lirici e prestigiosi premi in suo onore insieme al Tenore Enzo Consuma tra i quali il re - cente Premio Città di Varazze "FRANCESCO CILEA 2012” dove canta “Io son l’umile ancella” dall’opera “Adriana Lecouvreur” Frequenta il Corso Accademico di canto lirico al Conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova con la Prof.ssa Maria Trabucco, la Prof.ssa Carla Di Censo e il Prof. -

Il Secondo Secolo Delle Opere Di Verdi a Lecce Eraldo Martucci

L'IDOMENEO Idomeneo (2013), n. 16, 153-156 ISSN 2038-0313 DOI 10.1285/i20380313v16p153 http://siba-ese.unisalento.it, © 2013 Università del Salento 1913-2013: il secondo secolo delle opere di Verdi a Lecce Eraldo Martucci «Diede una voce alle speranze e ai lutti. Pianse ed amò per tutti»: i celebri versi di Gabriele D’Annunzio riassumono con genialità l’intera poetica verdiana. Personaggio straordinario a prescindere dalle sue musiche, Giuseppe Verdi è stato un grande italiano, prima ancora che l’Italia esistesse sulle carte geografiche: presentava infatti le sue opere in tutti gli Stati preunitari. Ma Verdi è stato anche un grande Europeo, ben prima che l’Europa fosse concepita: va a comporre a Parigi, a San Pietroburgo e nel 1862 scrive per l’Esposizione Universale di Londra l’Inno delle Nazioni. Riccardo Muti, nell’ultimo suo libro sul “Cigno di Busseto”, sottolinea come «Verdi sarà sempre attuale, perché ha espresso in maniera inimitabile i sentimenti che caratterizzano l’umanità, più dell’immenso Wagner». Non a caso le sue opere sono sempre state tra quelle più eseguite nei teatri di tutto il mondo, compreso Lecce. Con maggiore frequenza sono apparsi i titoli più celebri, mentre risalgono a questi ultimi anni le prime esecuzioni assolute di alcune opere giovanili. Ma non tutte sono state rappresentate, ad iniziare proprio dalle prime due scritte dal Maestro: Oberto, Conte di San Bonifacio e Un giorno di regno. Diverso il discorso per Nabucco, il primo vero capolavoro di Verdi: fino alla metà degli anni Settanta del Novecento non era affatto considerata opera di repertorio né tantomeno popolare, avendo nel tempo visto sfumare l’aura risorgimentale che la circondava.