Vergebliches Werben-Ocr Verr.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sozialdemokratie in Vorarlberg

Sozialdemokratie in Vorarlberg Rückblick auf ein Jahrhundert Sozialdemokratie in Vorarlberg aus Anlass des hundertsten Jahrestages am 1. April 1999 Onlineausgabe 1 Autor, Herausgeber und Verleger: Günter Dietrich A-6830 Rankweil, Stiegstraße 40a E-Mail: [email protected] Web: www.dietrich.at Onlineausgabe 2003 © Günter Dietrich 2 Inhaltsverzeichnis Sozialdemokratie Vorläufer 6 Anfänge 8 Selbständigkeit 9 Umfeld 9 Bedrohung 10 Fremdhäßige 12 Bodenständige 14 Handwerker 15 Eisenbahner 19 Fabrikler 20 Übergang 23 Erste Republik 26 Tag der Arbeit 27 Widerstand 32 Wiederbeginn 34 Generationswechsel 35 Durchbruch 36 Bürgermeister 38 Auf und ab 41 Fußach 42 Pro Vorarlberg 44 Volksentscheide 46 Resümee 48 Literaturnachweis und Bildquellen 50 3 Vorwort Vor einem Jahr, anfangs 7!rz 1998, saß ich bei der Fahrt von Wien nach Vorarlberg gemütlich im Zugabteil. Am Abend dieses Tages sollte ich für vierzigjährige Mitgliedschaft bei der SPÖ geehrt werden. Im Prinzip habe ich starke Vorbehalte gegen Ehrungen. Doch vierzig Jahre SPÖ sind auch ein beachtlicher Teil meines Lebens. Ausnahmsweise, so dachte ich, doch ein guter Grund, den langen Weg für diese Ehrung anzutreten. Wer war denn alles dabei, damals im Jahre 1958, als ich mich in der Sozialdemokratie zu engagieren begann? Mehrere Personen tauchten in meiner Erinnerung auf, möglicherweise treffe ich einige davon auch heute Abend? In den vierzig Jahren haben sich bei mir zahlreiche, mit- unter schon historische Dokumente angesammelt. „Wann ich einmal Zeit haben werde“ , sagte ich mir früher, wenn ich wieder neue Papiere in mein Archiv stapelte, „werde ich dies alles aufarbeiten“ . Jetzt habe ich Zeit, folge dessen ging ich an die Arbeit, kramte noch kurz bevor ich zur Ehrung ging in den alten Papieren. -

Building an Unwanted Nation: the Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository BUILDING AN UNWANTED NATION: THE ANGLO-AMERICAN PARTNERSHIP AND AUSTRIAN PROPONENTS OF A SEPARATE NATIONHOOD, 1918-1934 Kevin Mason A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Advisor: Dr. Christopher Browning Reader: Dr. Konrad Jarausch Reader: Dr. Lloyd Kramer Reader: Dr. Michael Hunt Reader: Dr. Terence McIntosh ©2007 Kevin Mason ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Kevin Mason: Building an Unwanted Nation: The Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934 (Under the direction of Dr. Christopher Browning) This project focuses on American and British economic, diplomatic, and cultural ties with Austria, and particularly with internal proponents of Austrian independence. Primarily through loans to build up the economy and diplomatic pressure, the United States and Great Britain helped to maintain an independent Austrian state and prevent an Anschluss or union with Germany from 1918 to 1934. In addition, this study examines the minority of Austrians who opposed an Anschluss . The three main groups of Austrians that supported independence were the Christian Social Party, monarchists, and some industries and industrialists. These Austrian nationalists cooperated with the Americans and British in sustaining an unwilling Austrian nation. Ultimately, the global depression weakened American and British capacity to practice dollar and pound diplomacy, and the popular appeal of Hitler combined with Nazi Germany’s aggression led to the realization of the Anschluss . -

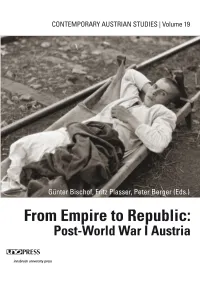

From Empire to Republic: Post-World War I Austria

From Empire to Republic: Post-World War I Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Peter Berger, Guest Editor CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 19 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. Printed in Germany. Cover photo: A severely wounded soldier from the battle on the Isonzo front awaits transport to the hospital on 23 August 1917. (Photo courtesy of Picture Archives of the Austrian National Library) Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010257 ISBN: 9783902719768 ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌLJƵƐƚƌŝĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďLJƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨEĞǁKƌůĞĂŶƐ ĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ/ŶŶƐďƌƵĐŬ Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Bill Lavender Lindsay Maples Alexander Smith University of University of UNO/Universität New Orleans New Orleans Innsbruck Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität Wien Universität Innsbruck John Boyer Peter Pulzer University of Chicago Oxford University Gary Cohen (ex officio) Oliver Rathkolb Center for Austrian Studies Universität Wien University of Minnesota Sieglinde Rosenberger Christine Day Universität Wien University of New Orleans Alan Scott Oscar Gabriel Universität -

Download Publikation

Herbert Nikitsch Auf der Bühne früher Wissenschaft Aus der Geschichte des Vereins für Volkskunde (1894 - 1945) Auf der Bühne früher Wissenschaft Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde Herausgegeben von Margot Schindler Neue Serie Band 20 Herbert Nikitsch Auf der Bühne früher Wissenschaft Aus der Geschichte des Vereins für Volkskunde ( 1894- 1945) Wien 2006 Selbstverlag des Vereins für Volkskunde Gedruckt mit Unterstützung der Österreichischen Forschungsgemeinschaft, des Magistrats der Stadt Wien, MA 7 - Kultur Referat Wissenschafts- und Forschungsförderung Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. © beim Autor Selbstverlag des Vereins für Volkskunde Satz: Herbert Nikitsch Druck: Börsedruck, Wien ISBN 10 3-900358-25-7 ISBN 13 978-3-900358-25-9 Inhalt Einleitung .................... .................. ____........... ..7 1) Gründerjahre. ...... 16 - Fachgeschichtliches Umfeld................. ..................____...................16 - Protagonisten: Michael Flaberlandt & Wilhelm Flein ____ 35 - Gesellschaftliches Umfeld . ........ 56 - Ein Präsident: Joseph Alexander Freiherr von Helfert ___. 63 - Zur „inneren Organisation“ des Vereins .................... 70 - Ein Faktotum: Franz X. Grössl................ 84 2) Konsolidierungen ........ 89 - Von der Vereinssammlung zum k. k. Museum. ................ 89 - Vom Programm zur Propaganda: -

Confidential: for Review Only

BMJ Confidential: For Review Only Does the stress of politics kill? An observational study comparing premature mortality of elected leaders to runner-ups in national elections of 8 countries Journal: BMJ Manuscript ID BMJ.2015.029691 Article Type: Christmas BMJ Journal: BMJ Date Submitted by the Author: 02-Oct-2015 Complete List of Authors: Abola, Matthew; Case Western Reserve University School of Medicine, Olenski, Andrew; Harvard Medical School, Health Care Policy Jena, Anupam; Harvard Medical School, Health Care Policy Keywords: premature mortality, politics https://mc.manuscriptcentral.com/bmj Page 1 of 46 BMJ 1 2 3 Does the stress of politics kill? An observational study comparing accelerated 4 5 6 mortality of elected leaders to runners-up in national elections of 17 countries 7 8 Confidential: For Review Only 9 10 1 2 3 11 Andrew R. Olenski, B.A., Matthew V. Abola, B.A., , Anupam B. Jena, M.D, Ph.D. 12 13 14 15 1 Research assistant, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 16 Longwood Avenue, Boston, MA 02115. Email: [email protected] . 17 18 2 19 Medical student, Case Western Reserve University School of Medicine, 2109 Adelbert 20 Rd., Cleveland, OH 44106. Phone: 216-286-4923; Email: [email protected]. 21 22 3 Associate Professor, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, 180 23 24 Longwood Avenue, Boston, MA 02115; Tel: 617-432-8322; Department of Medicine, 25 Massachusetts General Hospital, Boston, MA; and National Bureau of Economic 26 Research, Cambridge, MA. Email: [email protected]. 27 28 29 30 31 Corresponding author from which reprints should be requested: 32 33 Anupam Jena, M.D., Ph.D. -

Post-World War I Austria

From Empire to Republic: Post-World War I Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Peter Berger, Guest Editor CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 19 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. Printed in Germany. Cover photo: A severely wounded soldier from the battle on the Isonzo front awaits transport to the hospital on 23 August 1917. (Photo courtesy of Picture Archives of the Austrian National Library) Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010257 ISBN: 9783902719768 ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌLJƵƐƚƌŝĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďLJƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨEĞǁKƌůĞĂŶƐ ĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ/ŶŶƐďƌƵĐŬ Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Bill Lavender Lindsay Maples Alexander Smith University of University of UNO/Universität New Orleans New Orleans Innsbruck Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität Wien Universität Innsbruck John Boyer Peter Pulzer University of Chicago Oxford University Gary Cohen (ex officio) Oliver Rathkolb Center for Austrian Studies Universität Wien University of Minnesota Sieglinde Rosenberger Christine Day Universität Wien University of New Orleans Alan Scott Oscar Gabriel Universität -

Bildung Zu „Volkstum Und Heimat“ in Der Österreichischen Volksbildung Der Zwischenkriegszeit

DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation / Title of the Doctoral Thesis Bildung zu „Volkstum und Heimat“ in der österreichischen Volksbildung der Zwischenkriegszeit verfasst von / submitted by Mag. Thomas Dostal angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2017 / Vienna, 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 092 312 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Geschichte field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb „Auffallend oft wird man angesehn wie ein von Gott erleuchteter Schneider, wenn man sich außerhalb der beteiligten Kreise einfallen läßt, Interesse für die Fragen der Volksbildung zu erwarten; der deutsche Durchschnittsintellektuelle ist geistig zu vornehm für diese Probleme. Dabei hängt ganz die Zukunft von Ihnen ab.“1 [Robert Musil] 1 Robert Musil, Ein wichtiges Buch [Rezension des Buches: Soziologie des Volksbildungswesens, herausgegeben von Leopold v. Wiese als Bd. I der Schriften des Forschungsinstituts für Sozialwissenschaften in Köln. Verlag Duncker & Humblot, München]. In: Der Tag, 27. Oktober 1923. Inhalt: Vorwort ..................................................................................................................................... 7 1. „Wellen“ und „Richtungen“ .................................................................................................. 9 2. -

Magisterarbeit Die Moderne Olympische Bewegung In

Magisterarbeit Die moderne Olympische Bewegung in Österreich von 1918 – 1938 Verfasser: Bakk.rer.nat. Christian Katzenbeißer Angestrebter akademischer Grad: Magister der Naturwissenschaft (Mag.rer.nat.) Wien, im Oktober 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: 066 826 Studienrichtung lt. Studienblatt: Sportwissenschaft Betreuer: Mag. Dr. Rudolf Müllner Die moderne Olympische Bewegung in Österreich von 1918 - 1938 Danksagung An dieser Stelle will ich mich vor allem bei meinen Eltern dafür bedanken, dass sie mir durch ihre fortwährende Unterstützung die Absolvierung dieses Studiums ermöglicht haben. Der Anstoß für die Abfassung dieser Arbeit kam von meinem Betreuer, Mag. Dr. Rudolf Müllner, dem ich auf diese Weise auch hiermit meinen Dank ausdrücken möchte. 2 Katzenbeißer Christian (2010) Die moderne Olympische Bewegung in Österreich von 1918 - 1938 Vorwort Die vorliegende Magisterarbeit verfolgt das Ziel einer umfassenden Aufarbeitung der Einflüsse, die für die Olympische Bewegung in Österreich in der Zeit von 1918 – 1938 von Bedeutung waren. Dabei wird das Hauptaugenmerk vor allem auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Ersten Republik gelegt und deren Wertigkeit für die Verbreitung der Olympischen Idee umfassend beleuchtet. Das Grundgerüst dieser Arbeit steht auf vier Säulen, die miteinander zu verknüpfen, die Voraussetzung für das Gelingen ist, damit einen Beitrag für die Etablierung und Bewusstmachung der Olympischen Bewegung zu leisten: Das Fundament stellen die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Österreich dar. Die daraus resultierenden Wertvorstellungen und sittlichen Normen, die durch die Gesellschaft transportiert und kommuniziert werden, greifen auf das Subsystem des Sports, der an dieser Stelle als Oberbegriff für alle Arten der Leibesübungen zu verstehen ist, über. Sie bedingen dessen Wesen sowie dessen Erscheinungsbild. -

Self-Determination Along the Austrian Frontier, 1918-1920: Case Studies of German Bohemia, Vorarlberg, and Carinthia

Self-Determination along the Austrian Frontier, 1918-1920: Case Studies of German Bohemia, Vorarlberg, and Carinthia Matthew Vink A thesis submitted to Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in History Victoria University of Wellington 2013 ii Abstract The First World War led to the collapse of a number of prominent European empires, allowing for the spread of new ideas into Europe. US President Woodrow Wilson’s rhetoric of national self-determination attracted particular symbolic importance because it legitimised popular sovereignty through the use of plebiscites. German-Austrians, like other national groups within the Austro-Hungarian Empire, used self-determination to justify establishing independent successor states after the war. The German-Austrian Republic, founded in 1918, claimed all German-speaking regions of the former Austro-Hungarian Empire on the basis of self- determination. This thesis examines claims to self-determination in three different cases: German Bohemia, Vorarlberg, and Carinthia. Representatives from each region took their case to the Paris Peace Conference, appealing to the Allied delegations to grant international recognition. These representatives faced much opposition, both from local non-German populations and occasionally even from the German-Austrian government itself. German-Austrian politicians in the Czech lands opposed the incorporation of German- majority lands into Czechoslovakia, and instead sought to establish an autonomous German Bohemian province as part of German-Austria. In Paris, Allied delegations supported the historic frontier of the Czech lands, and therefore opposed local German self-determination outright, refusing demands for a plebiscite in German Bohemia. Vorarlberg representatives sought Vorarlberg’s secession from German-Austria, hoping instead for union with Switzerland. -

5 Ausgewählte Adelsgeschlechter Und Das Ns-Regime 71

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Abseits von Flucht und Widerstand Der ehemalige österreichische Adel in der NS-Zeit. Verfasser Marian Wimmer angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. A 312 Studienblatt: Studienrichtung lt. Geschichte Studienblatt: Betreuerin / Betreuer: A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig, M.A.S. 2 Für Stephie – Danke für alles! 3 4 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 5 1 EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 7 2 METHODE, DEFINITIONEN UND EINSCHRÄNKUNG 10 2.1 Definition des Untersuchungsbereichs 10 2.2 Die Forschungsmethode 14 3 AKUTELLER FORSCHUNGSSTAND UND PROBLEMFELDER 18 3.1 Problemfelder der Adelsforschung 18 3.2 Der aktuelle Forschungsstand 19 4 VORGESCHICHTE UND HISTORISCHER KONTEXT 30 4.1 Die Erste Republik: 1918–1920 30 4.2 Die Erste Republik: Die 1920er Jahre 35 4.3 Die Erste Republik: Von der Demokratie in die Diktatur 38 4.4 Bundesstaat Österreich: „Ständestaat“ – „Austrofaschismus“ 42 4.4.1 Der Kampf gegen den Nationalsozialismus – mit Hauptaugenmerk auf das Juliabkommen von 193644 4.5 Das NS-Regime in Österreich 53 4.5.1 Vom „Bundesstaat Österreich“ über die „Ostmark“ zu den „Alpen- und Donau-Reichsgauen“ 54 4.5.2 Österreich und das NS-Regime 55 4.6 Der Adel und die Republik 59 4.6.1 Ausrufung der Republik und das Gesetz zur Aufhebung des Adels 59 4.6.2 Reorganisation und Neuorientierung in der Republik 61 4.7 Der Adel unter den Regimen von Dollfuß und Schuschnigg 64 4.8 Der Adel und das NS-Regime 65 5 AUSGEWÄHLTE ADELSGESCHLECHTER UND DAS NS-REGIME -

Die Vorarlberger Frage

Die Vorarlberger Frage Dieter Petras Kerngebiet: Österreichische Geschichte eingereicht bei: tit. Ao. Univ.-Prof. Richard Schober eingereicht im Semester: SS 2008 Rubrik: SE-Arbeit Abstract The Vorarlberg Question The following seminar-paper is about the political and hopeful democratic development in Vorarlberg during 1918/19, shortly after the ending of World War One. The people of the very small state – altogether round 150.000 and all starving by hunger and suffering from the consequences of war – were seeking desperately to enhance chances. In this situation a enormous grassroots movement increased within a few month, led by a World War veteran and former teacher with the objective of an accession to Switzerland. As will be shown, the movement did not succeed by the following matters. Vorwort Für einen angehenden Historiker, der seine Wurzeln mit Interesse sucht, betrachtet und pflegt, ist die „Vorarlberger Frage“ eine Thematik, die es sich auch – oder gerade – heute einer genaueren Betrachtung zu unterziehen lohnt. In einer Zeit, in der sich ein weitgehend geeintes Europa anschickt unselige Nationalismen zu überwinden und in dem gleichzeitig ein „Europa der Regionen“ postuliert wird, mag ein Blick in die Geschichte Erhellendes zutage fördern. Erhellendes über vergangene Zeitläufte, Erhellendes vielleicht aber auch in Hinblick auf noch kommende. Vielleicht mag ein historia.scribere 1 (2009) 583 Die Vorarlberger Frage solcher Blick aber einfach Anlass dazu geben, auf die Altvorderen mit Verständnis und Wohlwollen zu blicken. Ein Verständnis -

Into the Unknown – Austria Since 1918 Since November 10Th 2018 on 12

The House of Austrian History About the Museum The House of Austrian History is the republic’s first museum of contemporary history. With a contemporary communication style and an incisive narrative, the new museum in the Hofburg invites a critical exploration of Austrian history. Beginning with the founding of the democratic republic in 1918, the museum addresses social changes and political faultlines along with the questions that, then as now, move Austria and Europe. Conceived as a discussion forum for the whole of Austria, with its varied education programming and an innovative web platform, the museum opens up diverse perspectives on the past and present of Austria – with a view to the future. Location as Obligation. The Alma Rosé Plateau A central mission of the House of Austrian History is commemoration of the Holocaust and discussion of the Nazi regime of terror. Not least of which is an obligation to the location – the Neue Burg on Heldenplatz. It was here that Adolf Hitler, accompanied by the applause of a cheering crowd, announced the “Anschluss” (“annexation”) of Austria to Nazi Germany on March 15, 1938. More than 66,000 Jewish Austrians fell victim to the Shoah, Alma Rosé (1906–1944) was one of them. As director of the women’s orchestra in the Auschwitz-Birkenau concentration camp, she saved the lives of Jewish female musicians. With the opening of the House of Austrian History, the exhibition space on the first floor of the Neue Burg bears the name Alma Rosé Plateau. Into the Unknown – Austria since 1918 since November 10th 2018 On 12 November 1918, the democratic Republic was proclaimed in Austria.