Geschichte Des Kantons Schwyz • Band 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gotthard Panorama Express. Sales Manual 2021

Gotthard Panorama Express. Sales Manual 2021. sbb.ch/en/gotthard-panorama-express Enjoy history on the Gotthard Panorama Express to make travel into an experience. This is a unique combination of boat and train journeys on the route between Central Switzerland and Ticino. Der Gotthard Panorama Express: ì will operate from 1 May – 18 October 2021 every Tuesday to Sunday (including national public holidays) ì travels on the line from Lugano to Arth-Goldau in three hours. There are connections to the Mount Rigi Railways, the Voralpen-Express to Lucerne and St. Gallen and long-distance trains towards Lucerne/ Basel, Zurich or back to Ticino via the Gotthard Base Tunnel here. ì with the destination Arth-Goldau offers, varied opportunities; for example, the journey can be combined with an excursion via cog railway to the Rigi and by boat from Vitznau. ì runs as a 1st class panorama train with more capacity. There is now a total of 216 seats in four panorama coaches. The popular photography coach has been retained. ì requires a supplement of CHF 16 per person for the railway section. The supplement includes the compulsory seat reservation. ì now offers groups of ten people or more a group discount of 30% (adjustment of group rates across the whole of Switzerland). 2 3 Table of contents. Information on the route 4 Route highlights 4–5 Journey by boat 6 Journey on the panorama train 7 Timetable 8 Train composition 9 Fleet of ships 9 Prices and supplements 12 Purchase procedure 13 Services 14 Information for tour operators 15 Team 17 Treno Gottardo 18 Grand Train Tour of Switzerland 19 2 3 Information on the route. -

Queen of the Mountains

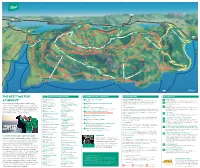

Rigi Queen of the Mountains www.rigi.com Seewen Legende / Legend U r Muota m i Bergbahnen / mountain railways, cable cars b Bahnhof / railway station e r Unterkünfte / accommodations g Bushaltestelle / bus stop Restaurants / restaurants 447 e Urmiberg/Timpel 1135 m e Ingenbohl Wandertipps / hiking suggestions s Zahnradbahn / cogwheel railway r Gottertli 1396 m Aktivitäten im Sommer / summer activities e z Rigi Hochflue 1698 m Standseilbahn / cable car Wellness / wellness r Langberg Brunnen Steiner Aa Familien / families e Luftseilbahn / aerial cable car u a L Schiffstation / pier Autofähre / car ferry Treib Parkplatz / car park Lauerz Die detaillierte Rigikarte mit allen Wander- und Gätterlipass 1190 m Parkhaus / car park Themenwegen, Sehenswürdigkeiten sowie Unterhaltungs- Höcheli 1437 m und Verpflegungsmöglichkeiten erhalten Sie an allen 434 Aussichtspunkt / lookout point Bahnschaltern sowie in den Hotels, Restaurants und weiteren Verkaufsstellen. Chäppeliberg Rigi Burggeist 1551 m Rigi Scheidegg Tierpark 1656 m Gschwänd 1012 m Goldau Goldau A4 Hinder Dosse 1546 m Vitznauer-/Gersauerstock 1451 m Dosse 1685 m Oberarth Kräbel 759 m Fälmisegg 1176 m Rigi Kulm 1797 m Chäserenholz Schwendi Fruttli Gersau Arth Würzestock 1482 m Bruedersbalm Malchus Understette Hinderberge Trib Schild 1548 m Heiterenboden 413 Rigi Klösterli Steigelfadbalm Rigi Staffel Rigi First 1603 m Rotstock 1659 m Wissiflue Z u g e r s e e 945 m Ober-Äbnet Düssen Rigi Kaltbad Rigi Staffelhöhe Romiti 1433 m Freibergen Grubisbalm 1550 m Holderen Kuorez Felsetor Mittlerschwanden -

Welcome to the Top of Mount Rigi

Rapperswil SATTEL BAAR Zurich ZUG STEINEN SCHWYZ 516 m ü. M. SEEWEN CHAM WALCHWIL A RIGI KULM 1748 m ü. M. IBACH 4 C Lake Lauerz B OBERARTH TIERPARK Lake Zug 1 4 ARTHGOLDAU RB 517 m ü. M. Q RIGI STAFFEL 1603 m ü. M. 4 ARTH 416 m ü. M. URMIBERG/TIMPEL 1135 m ü. M. ROTKREUZ PARKPLATZ A4 CHÄSERENHOLZ LAUERZ 457 m ü. M. D LANGBERG IMMENSEE 416 m ü. M. 2 RIGI SCHEIDEGG 1656 m ü. M. GOTTERTLI 1396 m ü. M. DÜSSEN INGENBOHL SCHWÄNDI E HÖCHELI 1437 m ü. M. RIGI BURGGEIST 1551 m ü. M. R RIGI HOCHFLUE 1698 m ü. M. HOLDEREN Gotthard X KRÄBEL 761 m ü. M. S 2 HUNDSBODEN TRIB ROTSTOCK 1659 m ü. M. BRUNNEN 435 m ü. M. W GÄTTERLIPASS 1190 m ü. M. RIGI SEEBODENALP 1020 m ü. M. KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M. ALPENHOF F RIEDBODEN 5 V RIGI STAFFELHÖHE FRUTTLI RIGI WÖLFERTSCHENFIRST MALCHUS RIGI KLÖSTERLI 1316 m ü. M. G O OBERMATT 1318 m ü. M. CHÄPPELIBERG 2 5 HINTER DOSSEN N OBERGSCHWEND 1012 m ü. M. DOSSEN 1685 m ü. M. Y K HEITERENBODEN RUODISEGG TREIB Z L SCHILD 1548 m ü. M. KÄNZELI I J 3 5 ALP RÄB 1124 m ü. M. M H 5 UNTERSTETTEN 2 RIGI KALTBADFIRST 1433 m ü. M. RIGI FIRST P FÄLMISEGG 1176 m ü. M. T MERLISCHACHEN 446 m ü. M. STEIGLEN ROMITIFELSENTOR VITZNAUER/GERSAUERSTOCK 1451 m ü. M. MÜSERENALP OBERÄBNET HINTERBERGEN 1100 m ü. M. GREPPEN STEIGELFADBALM FELSENTOR FREIBERGEN CHRIESBAUMBERG HEILIGCHRÜTZ Lake Lucerne GRUBISBALM ST. -

A Simplified Classification of the Relative Tsunami Potential

ORIGINAL RESEARCH published: 30 September 2020 doi: 10.3389/feart.2020.564783 A Simplified Classification of the Relative Tsunami Potential in Swiss Perialpine Lakes Caused by Subaqueous and Subaerial Mass-Movements Michael Strupler 1*, Frederic M. Evers 2, Katrina Kremer 1, Carlo Cauzzi 1, Paola Bacigaluppi 2, David F. Vetsch 2, Robert M. Boes 2, Donat Fäh 1, Flavio S. Anselmetti 3 and Stefan Wiemer 1 1 Swiss Seismological Service (SED), Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland, 2 Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW), Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich, Switzerland, 3 Institute of Geological Sciences and Oeschger Centre for Climate Change Research, University of Bern, Bern, Switzerland Edited by: Finn Løvholt, Norwegian Geotechnical Institute, Historical reports and recent studies have shown that tsunamis can also occur in lakes Norway where they may cause large damages and casualties. Among the historical reports are Reviewed by: many tsunamis in Swiss lakes that have been triggered both by subaerial and subaqueous Emily Margaret Lane, mass movements (SAEMM and SAQMM). In this study, we present a simplified National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), classification of lakes with respect to their relative tsunami potential. The classification New Zealand uses basic topographic, bathymetric, and seismologic input parameters to assess the Jia-wen Zhou, Sichuan University, China relative tsunami potential on the 28 Swiss alpine and perialpine lakes with a surface area Carl Bonnevie Harbitz, >1km2. The investigated lakes are located in the three main regions “Alps,”“Swiss Norwegian Geotechnical Institute, Plateau,” and “Jura Mountains.” The input parameters are normalized by their range and a Norway k-means algorithm is used to classify the lakes according to their main expected tsunami *Correspondence: Michael Strupler source. -

The Best Time for a Timeout !

Rapperswil SATTEL BAAR Zurich ZUG STEINEN SCHWYZ 516 m ü. M. SEEWEN CHAM WALCHWIL A RIGI KULM 1748 m ü. M. IBACH C Lake Lauerz B OBERARTH TIERPARK Lake Zug 1 2 ARTHGOLDAU RB 517 m ü. M. P RIGI STAFFEL 1603 m ü. M. ARTH 416 m ü. M. URMIBERG/TIMPEL 1135 m ü. M. ROTKREUZ PARKPLATZ A4 CHÄSERENHOLZ LAUERZ 457 m ü. M. D 6 LANGBERG IMMENSEE 416 m ü. M. 3 7 6 7 RIGI SCHEIDEGG 1656 m ü. M. GOTTERTLI 1396 m ü. M. DÜSSEN 2 INGENBOHL SCHWÄNDI 1 E HÖCHELI 1437 m ü. M. RIGI BURGGEIST 1551 m ü. M. R 2 2 RIGI HOCHFLUE 1698 m ü. M. X HOLDEREN 6 S 3 HUNDSBODEN KRÄBEL 761 m ü. M. Gotthard 2 TRIB 7 ROTSTOCK 1659 m ü. M. BRUNNEN 435 m ü. M. 5 W GÄTTERLIPASS 1190 m ü. M. RIGI SEEBODENALP 1020 m ü. M. 7 7 KÜSSNACHT AM RIGI 441 m ü. M. 7 ALPENHOF 4 4 F RIEDBODEN 7 V RIGI STAFFELHÖHE FRUTTLI RIGI WÖLFERTSCHENFIRST MALCHUS 7 RIGI KLÖSTERLI 1316 m ü. M. 3 2 CHÄPPELIBERG Q 2 L 2 OBERMATT 1318 m ü. M. 2 4 HINTER DOSSEN M OBERGSCHWEND 1012 m ü. M. 1 DOSSEN 1685 m ü. M. Y J HEITERENBODEN RUODISEGG TREIB Z K 2 SCHILD 1548 m ü. M. 1 2 KÄNZELI H I ALP RÄB 1124 m ü. M. 2 N G 2 1 3 3 RIGI KALTBADFIRST 1433 m ü. M. RIGI FIRST O 1 5 1 FÄLMISEGG 1176 m ü. M. T 1 MERLISCHACHEN 446 m ü. -

Sales Manual 2017/2018 Lucerne - Lake Lucerne Region Lucerne City

SALES MANUAL 2017/2018 Lucerne - Lake Lucerne Region Lucerne City Beat Wälti, Head of Marketing & Sales, CONTENTS Market Manager for Americas and Middle East Tel. +41 (0)41 227 17 16 | [email protected] Lucerne in the heart of Europe 4 Patrick Bisch, Project Manager, Facts and figures 5 Assistant Head of Marketing, Market Manager for UK, Czech Republic, Poland and Russia Directions / transport 6 Tel. +41 (0)41 227 17 13 I [email protected] Sights and museums 8 Daniela Huber, Market Manager for Europe (Switzerland, Hotels 10 Germany, Italy, Austria/ Hungary, Netherlands, France) Festivals and events 11 Tel. +41 (0)41 227 17 19 | [email protected] Shopping 12 Mark Meier, Market Manager for Asia Pacific City tours 13 Tel. +41 (0)41 227 17 29 | [email protected] Gastronomy 14 Sibylle Gerardi, Head of Communications & PR Nightlife 15 Tel. +41 (0)41 227 17 33 | [email protected] Customs 16 Hotel reservations Christmas 17 Tel. +41 (0)41 227 17 27 | [email protected] Weggis Vitznau Rigi – City tours The Oasis of Wellbeing 18 Tel. +41 (0)41 227 17 17 | [email protected] Meetings and congresses 20 Lucerne Tourism, Zentralstrasse 5, 6002 Lucerne Lucerne Connect 21 Tel. +41 (0)41 227 17 17 | [email protected] Lucerne – Lake Lucerne Region 22 Prices subject to change. Status: August 2016 Pilatus, Rigi 24 Titlis, Melchsee-Frutt 25 Photographs/image rights: Stoos-Fronalpstock, Emanuel Ammon / Elge Kenneweg / Christian Perret / Lorenz A. Fischer / Christoph Graf / Lake Lucerne Navigation Company 26 Beat Brechbühl -

Rigi Guide Welcome to the Top of Mount Rigi

Go where the Swiss love to go! go! to love Swiss the where Go SIWSS MOUNTAIN WONDERLAND MOUNTAIN SIWSS RIGI GUIDE RIGI WELCOME TO THE TOP OF MOUNT RIGI Discover the breathtaking 360-degree panoramic view that shows you the Swiss Alps, 13 lakes and even the French Alps and the Black Forest. Accessible 365 days a year and easy to reach aboard Europe’s first mountain railway. Explore Mount Rigi now! English EASY TO REACH SNOW AND FUN IN WINTER EUROPE’S FIRST MOUNTAIN RAILWAY PURE NATURE – WHEREVER YOU LOOK WELLNESS FOR BODY AND SOUL Well connected with three access stations located between HISTORIC SWISS MILESTONE EXPLORE PEACE AND QUIET Lucerne and Zurich. Mount Rigi is easy to reach either by boat, Since 1871, the cogwheel train has transported guests from all Relax, enjoy and slow down at the mineral bath and spa of Rigi train or car within less than one hour. Coach parking is available over the world to the summit of Mount Rigi. Discover nostalgia Kaltbad – the natural spring water of Mount Rigi. at each valley station. and visit the Swiss people’s preferred mountain destination. THE SWISS HIKING PARADISE GREAT VARIETY Mount Rigi provides 120 km of hiking trails – here you will find ZURICH MUNICH Make the best of your trip to Mount Rigi and use different it all: easy, thrilling, relaxing or exhausting; and you are always ARTHGOLDAU RB means of transport such as the cogwheel train or the cable car, surrounded by amazing viewpoints. RIGI KULM and connect everything with a peaceful boat ride on Lake MILAN RELAX AND ENJOY VITZNAU Lucerne. -

Draft Report – Swiss Lake Temperature Monitoring Program

Eawag Überlandstrasse 133 8600 Dübendorf Schweiz Telefon +41 (0)58 765 55 11 Telefax +41 (0)58 765 50 28 www.eawag.ch Swiss lake temperature monitoring program Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology Commissioned by the Federal Office for the Environment (FOEN) Kastanienbaum, February 2019 Eawag: Das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs Swiss lake temperature monitoring program IMPRINT Commissioned by Federal Office for the Environment (FOEN), Hydrology Division, CH-3003 Bern. The FOEN is an agency of the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC). Contractor Eawag Authors Damien Bouffard, Josquin Dami, Martin Schmid FOEN support Thilo Herold Suggested citation Bouffard D, Dami J, Schmid M (2019). Swiss lake temperature monitoring program. Report commissioned by the Federal Office for the Environment (FOEN), Eawag, Kastanienbaum. Note This study/report was prepared under contract to the Federal Office for the Environment (FOEN). The contractor bears sole responsibility for the content. Front cover figure Map of all lakes of Switzerland and Liechtenstein with an area larger than 0.5 ha. Data provided by Swisstopo (2016) Vector200, Bundesamt für Landestopographie (Art.30 Geo IV): 5704 000 000, reproduced by permission of swisstopo / JA100119. 2/54 Swiss lake temperature monitoring program EXECUTIVE SUMMARY Climate change and other anthropogenic factors affect lakes in many ways that can lead to important effects on freshwater ecosystems. For this reason, the Swiss Federal Office for the Environment (FOEN) is currently evaluating options to add a nation-wide lake temperature monitoring program to their monitoring activities, which already includes a network of river temperature monitoring. -

Lithostratigraphic Units of the Helvetic Palaeogene: Review, New Definition

Swiss J Geosci (2016) 109:171–199 DOI 10.1007/s00015-016-0217-4 Lithostratigraphic units of the Helvetic Palaeogene: review, new definition, new classification 1 2 3 Ursula Menkveld-Gfeller • Oliver Kempf • Hanspeter Funk Received: 3 February 2016 / Accepted: 24 May 2016 / Published online: 12 July 2016 Ó Swiss Geological Society 2016 Abstract The Palaeogene lithostratigraphic units of the which are today exposed in the Helvetic domain of the Swiss Helvetic Alps have been revised and in parts newly Swiss Alps (Fig. 1). Yet, although widely distributed in defined in order to harmonise the existing nomenclature. The the Helvetic Alps, the corresponding deposits are fre- resulting new classification scheme of the Helvetic Palaeo- quently found in discontinuous and incoherent succes- gene includes (1) the basal Siderolithic Group, (2) the entire sions. This reflects two difficulties: (1) The relatively nummulite succession of Euthal Formation, Bu¨rgen For- narrow depositional realm of the Helvetic Palaeogene mation, Klimsenhorn Formation, Wildstrubel Formation, sediments underwent northwestward migration through Niederhorn Formation, and Sanetsch Formation, (3) the Stad time, i.e., younger formations were not necessarily formed Formation, (4) the Muot-da-Rubi Formation, (5) the North on top of the older ones, but often in greater distance Helvetic Flysch Group, as well as (6) South Helvetic and farther northwest. (2) Deposits of the same lithostrati- Ultrahelvetic (to ?North Penninic) flysch formations. The graphic unit are today in many cases spatially separated new classification further aims at simplifying the often very and situated in different tectonic units. This may have confusing nomenclature and the multitude of local names. -

EGU2020 Kremer Et Al Tsunami Small V3

Lake Tsunamis: Causes, Consequences and Hazard inves�gated in a mul�disciplinary project Katrina Kremer*, Flavio S. Anselme�, Paola Bacigaluppi, Robert M. Boes, Frederic M. Evers, Donat Fäh, Helge Fuchs, Michael Hilbe, Achim Kopf, Agos�ny Lontsi, Valen�n Nigg, Anastasiia Shynkarenko, Sylvia Stegmann, NH5.1 Michael Strupler, David F. Vetsch & Stefan Wiemer EGU2020 -4711 *[email protected] Context © Authors. All rights reserved 480000 500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 720000 740000 760000 780000 800000 0 0 In public perception, tsunamis are still related to marine settings and to earthquakes as direct triggers. However, 0 0 6 2 Lake Constance tsunamis, which are generated by a sudden displacement of the water column, can occur in every aquatic system. 0 0 - 1720 earthquake 0 Alps 0 4 Lake Lucerne 2 triggered delta The most prominent cases in Switzerland are: - 1601 earthquake 0 0 collapse? 0 0 - 563 AD tsunami wave in Lake Geneva caused by a rockfall-induced delta-collapse. Modelled wave heights 2 - 1687 delta collapse 2 0 Lake Neuchatel 0 Lake Lauerz reached up to 8 m. 0 0 0 2 - 1898 earthquake - 1584 AD tsunami in Lake Geneva generated by an earthquake-triggered Rhone delta failure. - 1806 Goldau rockfall 0 triggered delta 0 0 0 8 - 1601 AD tsunami wave in Lucerne due to earthquake-triggered sublacustrine slope failures and a rockfall at 1 collapse? 0 0 0 Bürgenstock. Wave heights reached 4 m in Lucerne. 0 6 Lake Brienz 1 0 - 1996 Aare delta collapse 0 0 0 4 The goals of this project are to understand governing mechanisms of genesis and propagation of tsunamis in lakes. -

Tsunami Susceptibility Analysis Around Swiss Lakes

Master of Sciences in geology Tsunami susceptibility analysis around Swiss Lakes Contact persons: Dr Stéphanie Girardclos (MER), Dr Corine Frischknecht (CC), Dr Guy Simpson (CE) Context Rockfall in Lake Lauerz (Schwyz), sublacustrine mass-movements triggered by earthquakes in Lake Lucerne (Strasser et al., 2011) or even a cascading event from earthquake to sublacustrine landslide for Lake Geneva (Kremer et al., 2014) caused lacustrine tsunamis above meter-size waves. These lakes display various sizes and geometries as well as different surroundings. What about other Lakes in Switzerland? Are they susceptible to be affected by tsunamis because of the proximity to instable zones, seismic sources or their sedimentological setting? If yes, then how far could the tsunami go inland? Objectives and Methods The aim of this master is to define the susceptibility of Swiss lakes to be affected by a tsunami and the susceptibility of the coastal areas to be flooded. For doing so, the study will focus on the geological context around the lake to identify potential triggering sources of tsunami, such as fault lines, instable areas, earthquakes. It will also consider the lake geometry and the slope gradient of the bathymetry, and when available, its sediment infill, and finally consider surrounding areas to define areas that could be flooded following a tsunami. This investigation will be carried out for main lakes in Switzerland, using all available data, such as satellite images (Theilen-Willige, 2009), digital elevation models, bathymetry models, geological maps, earthquake catalogs etc. As this study depends on spatial data analyses, a strong interest in geomatics is a prerequisite. -

15,000 Years of Mass-Movement History in Lake Lucerne: Implications for Seismic and Tsunami Hazards

0012-9402/06/030409-20 Eclogae geol. Helv. 99 (2006) 409–428 DOI 10.1007/s00015-006-1196-7 Birkhäuser Verlag, Basel, 2007 15,000 Years of mass-movement history in Lake Lucerne: Implications for seismic and tsunami hazards MICHAEL SCHNELLMANN1*,FLAVIO S. ANSELMETTI1,DOMENICO GIARDINI2 & JUDITH A. MCKENZIE1 Key words: Mass-flow deposits, megaturbidites, lacustrine sedimentation, natural hazard, paleoseismology, seismic stratigraphy, Central Switzerland ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG A chronological catalogue of Late Glacial and Holocene mass-movement de- Ein chronologischer Katalog von Rutschungsablagerungen im Untergrund posits in Chrüztrichter and Vitznau Basins of Lake Lucerne (Vierwaldstät- von 2 Becken des Vierwaldstättersees (Chrüztrichter und Vitznaubecken) tersee) reveals a complex history of natural hazards affecting the lake and its zeugt von verschiedenen Naturgefahren, welche den See und dessen Ufer shores. Ninety-one mass-flow and six megaturbidite deposits have been identi- beeinträchtigen. Mit Hilfe eines dichten Netzes von mehr als 300 km hochauf- fied and mapped out with a grid of more than 300 km high-resolution seismic lösender reflektions-seismischer Profile wurden subaquatische Abrisskanten, profiles. An age model based on the analyses of 10 long piston cores, 2 tephra Bergsturzfächer, sowie 91 Rutschungs- und 6 grosse Turbiditablagerungen layers and 32 AMS-14C ages allowed building up a chronological event cata- identifiziert und mit seismisch-stratigraphischen Methoden auskartiert. Die logue covering the last 15,000 years. Most of the identified mass-flow deposits Analyse von 10 Langkernen, zwei Aschenlagen und 32 AMS-14C Datierungen relate to subaqueous sliding and subaerial rockfalling, as indicated by slide ermöglichten eine Altersbestimmung der Ereignisse und das Erstellen eines scars and rockfall cones on the lake floor.