Histoire De La Formule 1 1 Histoire De La Formule 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

MG Classic Race Meeting

B Page 1 of 27 EDITORSPEAK … email Trevor [email protected] Well, they have been and gone and done it. Auckland Transport have announced they will introduce sweeping changes to speed limits as they signalled some time ago. As I have commented before their rationale is that “inappropriate speed” contributes to 20% of deaths and serious injuries in the Super City. So, from June next year the CBD will be saddled with a blanket 30 kph speed limit, and many of the Franklin and Rodney rural roads will reduce from 100 kph to 80 or 60 kph. A record 11722 submissions were received, of which 2503 were in support, 3317 against and the balance had no firm stance. I could point out that 80% of deaths and injuries have no connection with inappropriate speed. I could surmise that the decision largely flies in the face of public opinion. I could wish them luck in getting public buy-in and compliance. I could question how a major regulatory constraint on all rate payers can be decided by unelected bureaucrats rather than the Council. But frankly, why bother? They are Council Controlled Organisation but seem to have an independence that suggests no Council control exists. I sincerely hope I am proved wrong, but I foresee very little change to the accident statistics and very little adherence to the new limits. Enough said... I have been following the MotoGP with interest this season (yes, I know they are missing 2 wheels) and it’s been well worth it. With World Champion Marc Marquez being given a curry up by the rookie Quartararo, privateer teams often out-performing the factory teams and some scintillating racing it has been great to watch. -

Mclaren - the CARS

McLAREN - THE CARS Copyright © 2011 Coterie Press Ltd/McLaren Group Ltd McLAREN - THE CARS INTRODUCTION INTRODUCTION WILLIAM TAYLOR WILLIAM TAYLOR Bruce Leslie McLaren’s earliest competitive driving While he was learning how to compete at this level, the experiences came at the wheel of a highly modified 1929 Ulster period was of crucial importance to Bruce when it Austin Ulster, an open-topped version of Britain’s cheap came to gaining an understanding of the mechanical side and ubiquitous Austin Seven. Spurred on by his father, of the sport. As a result, by the early 1950s he was already Les, a skilled engineer and a keen motorsports a highly capable and ingenious mechanic, something he enthusiast, Bruce’s initiation into the relatively small ably demonstrated when the Ulster’s cylinder head community of New Zealand and Australian racing drivers eventually cracked. Rescuing a suitable replacement from took place at a hillclimb at Muriwai Beach in 1952. It a humble 1936 Austin Ruby saloon, he filled the combustion was about 25 miles from the McLaren family home in chambers with bronze which he then expertly ground to the Auckland, and happened to be part of their holiday appropriate shape using a rotary file. Once the engine was home. He had just turned 15. reassembled the Ulster proved good for 87mph, a 20 per cent improvement on its official quoted maximum of 72mph. The Ulster had already been in the family for almost three years, having been acquired by Les, in many pieces, for Thereafter such detail improvements came one after another. -

The Sister of Carel Godin De Beaufort

newsroom History May 13, 2016 The sister of Carel Godin de Beaufort Cornelie Petter-Godin de Beaufort was the timekeeper and team manager for her brother Carel, one of the last true amateurs in international racing – a special reunion with a 718 RSK Spyder, Carel's former companion. Sunlight breaks through the clouds above the grounds of the estate, and threads its way along the branches of the venerable trees, through the sweeping boughs of a magnificent red beech. The canopy of leaves diffuses the light and magically transposes us from the present to the past. The Porsche 718 RSK on the gravel driveway takes on a soft golden glow. And suddenly it’s there – that special quality, or power of enchantment, that a historic race car commands. No one is indifferent to this power. The lady of the estate, Cornelie Petter-Godin de Beaufort, walks slowly around the car once, and then again. It seems to ignite something in her, propelling her thoughts back to another, faraway time. Cornelie Petter-Godin de Beaufort is 84 years old. Her movements are cautious, her eyes are lively and sparkle. As she circles the car, her hands are thrust deep into the pockets of her jacket, as if to stop herself from caressing it. “Cars were just a means to an end for me,” she says. “They were a promise of freedom. But for my brother, they were much, much more.” We are in the Netherlands visiting Maarsbergen Castle, the ancestral seat of the aristocratic Godin de Beaufort family. Carel Godin de Beaufort, Cornelie’s brother, was a legendary race-car driver who loved speed, risk, and above all his Porsche. -

SPR Spark-2015(7.5Mb).Pdf

9 1/43 I~c M;tns Win11er•s IO 1/43 Lc Mans Classic 6 IllS LeMaR~~~~~~~~~~~ 7 Ill s 1!18 Po•·schc Rucin~ & Rond Cau•s 35 1/43 42 1/43 Atltet•icatl & Ettt•OJlCan MG-Pagani Classics Po1•sche 36 l /43 45 1/43 Rn,llye & Hill Climb National rrhemes 4I l /43 47 Otu• Website Met•cedes F1 2015- New collection coming soon • Mercedes F1 WOS No.44 Winner Abu Dhabi GP 2014 Lewis Hamilton 53142 185159 Spark F1 Collection 2014 4 1/18th Le Mans 1/12th Porsche Bentley 3L No,8 Winner Le Mans 1924 J Oulf • F Clement 18LM24 Porsche 90416 No.32 Porsche 356 4th Le Mans 1965 Speedster black Alia Romeo 8C, No,9 H. Unge • P. Nocker 12$002 Winner Le Mans 1934 12$003 Porsche 911K, No.22 P. Etancelin -L. Chinet6 Wilner Le Mans 1971 Aston Martin DBR1 No.5 18LM34 H. Mal1<o • van Lennep Winner Le Mans 1959 G. 18LM71 R. Salvadiru ·C. Shelby 18LM59 1/18th Le Mans Winners Audl R18 E-tron quattro No.2 Audl R18 Tnl, No.1 Audl R18 TOI, No.2 AUOI R 15 +, No.9 A. McNtsh. T. Kristensen • L. Duval B. Treluyer . A.Lotterer . M.Fassler B. Treluyer. A Letterer . M Fassler R. Dumas . M. Rockenfeller • T Bemhard 18LM13 18LM12 18LM11 18LM10 Audl R10 Tnl, No.2 Audl R10 Tnl, No.1 Audl R10 TDI, No.8 Porsche 911 GT1 , No.26 A. McNtsh • R Capello • T. Kristensen F. Biela · E. Ptrro- M. Womer F. -

At Ferrari's Steering Wheel "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 50 80 GTB/4 Et 512 BB")

Low High Lot Description estimate estimate Books P.Gary, C. Bedei, C.Moity: Au volant Ferrari "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 1 GTB/4 et 512 BB" (At Ferrari's steering wheel "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 50 80 GTB/4 et 512 BB"). Ed. La sirène (1ex.) 2 L.ORSINI. AUTO Historia Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 30 50 3 Auto Test Ferrari I - 1962/1971. Ed. E.P.A. (1ex.) 20 30 4 G. RANCATI: Enzo Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 80 100 5 D.PASCAL: Enzo Ferrari le Mythe (Enzo Ferrari the Myth). Ed. Ch. Massin (1ex.) 50 80 6 F.SABATES: Ferrari. Ed. Ch. Massin (1ex.) 20 30 7 Ferrari. Ed. Ceac (1ex.) 50 80 P. LYONS: Ferrari: Toute l'histoire, tous les Modèles (Ferrari: The whole History, all 8 20 30 the Models). Ed. E.P.A. (1ex.) 9 J.STARKEY. Ferrari 250 GT Berlinetta "Tour de France". Ed. Veloce (1ex.) 80 100 10 J.RIVES. Ferrari formule record. Ed. Solar (1ex.) 20 30 P.COCKERHAM. Ferrari: Le rêve automobile (Ferrari: the automobile dream). 11 20 30 Ed. Todtri (1ex.) J.M & D. LASTU. Ferrari miniatures sport, prototypes, 250GT et GTO. (Ferrari sport 12 miniatures, prototypes, 250 GT and GTO) Ed. E.P.A.Livres en Français 1/43 20 30 (1ex.) S. BELLU: Guide Ferrari - tous les modeles année par année (Ferrari Guide: all 13 20 30 the models year by year). Ed. E.P.A. (1ex.) A.PRUNET. La Légende Ferrari Sport et prototypes (The Ferrari legend - Sport 14 80 100 and Prototypes). -

Bernard Rey, Präsident Des ING Renault F1 Team Die Ziele Für 2009

Bernard Rey, Präsident des ING Renault F1 Team Die Ziele für 2009 Die Saison 2008 hat bestätigt, dass Renault an der Spitze der Königsklasse zu Hause ist. Nach einem enttäuschenden Start in die Saison bündelte das Team alle Kräfte, bewies in der zweiten Saisonhälfte beispiellosen Kampfeswillen und feierte in Singapur und Japan zwei Siege. Diese Ergebnisse unterstreichen den Erfolgshunger des ING Renault F1 Teams, der in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison als unerschöpflicher Motivationsquell diente. Unsere beiden Fahrer für 2009 stehen fest und erst jüngst haben wir in neue, hochmoderne Fertigungs- und Entwicklungsstätten investiert – und damit eine deutliche Aussage hinsichtlich unserer Ambitionen für die kommende Saison getätigt: Wir wollen ganz vorne mitfahren und ein Auto auf die Strecke bringen, das um Podiumsplätze und Siege kämpfen kann. Unser Entwicklungsprogramm schreitet stetig voran und wir haben allen Grund, fest an das Erreichen dieser Ziele zu glauben. Wir gehen die neue Saison daher äußerst optimistisch und entschlossen an. Das ING Renault F1 Team ist der lebendige Beweis für die Fähigkeit unseres Konzerns, auch auf höchster Ebene hervorragende Ergebnisse und Erfolge zu feiern. Das Team kann sich daher bei allen Herausforderungen, die in diesem Jahr vor uns liegen, der uneingeschränkten Unterstützung aller Mitarbeiter und Partner sicher sein. Interview mit Flavio Briatore, Geschäftsführender Direktor des ING Renault F1 Teams Wie lautete Ihr Fazit zur Saison 2008, in deren Verlauf dem ING Renault F1 Team ein beeindruckendes Comeback gelang? Ich bin stolz auf die Arbeit, die das Team im vergangenen Jahr geleistet hat. Wir erlebten einen schwierigen Start in die Saison, aber keiner von uns gab auf – ganz im Gegenteil. -

Solo Ferrari (Collection 'S' Et À Divers)

Vente aux enchères publiques Samedi 5 Décembre 2015 au Château de Lasserre 1ère Partie: 10h | 2ème Partie: 14h Solo Ferrari (Collection 'S' et à divers) estimation estimation Lot Description basse haute Livres P.Gary, C. Bedei, C.Moity: Au volant Ferrari "375 MM, 275 GTB, 330 GTC, 365 1 50 80 GTB/4 et 512 BB". Ed. La sirène (1ex.) 2 L.ORSINI. AUTO Historia Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 30 50 3 Auto Test Ferrari I - 1962/1971. Ed. E.P.A. (1ex.) 20 30 4 G. RANCATI: Enzo Ferrari. Ed. E.P.A. (1ex.) 80 100 5 D.PASCAL: Enzo Ferrari le Mythe. Ed. Ch. Massin (1ex.) 50 80 6 F.SABATES: Ferrari. Ed. Ch. Massin (1ex.) 20 30 7 Ferrari. Ed. Ceac (1ex.) 50 80 8 P. LYONS: Ferrari: Toute l'histoire, tous les Modèles. Ed. E.P.A. (1ex.) 20 30 9 J.STARKEY. Ferrari 250GT Berlinetta "Tour de France". Ed. Veloce (1ex.) 80 100 10 J.RIVES. Ferrari formule record. Ed. Solar (1ex.) 20 30 11 P.COCKERHAM. Ferrari: Le rêve automobile. Ed. Todtri (1ex.) 20 30 J.M & D. LASTU. Ferrari miniatures sport, prototypes, 250GT et GTO. Ed. 12 20 30 E.P.A.Livres en Français 1/43 (1ex.) 13 S. BELLU: Guide Ferrari - tous les modeles année par année. Ed. E.P.A. (1ex.) 20 30 14 A.PRUNET. La Légende Ferrari Sport et prototypes. Ed. E.P.A. (1ex.) 80 100 15 Le Grand Livre des Ferrari. Ed. Atlas (1ex.) 20 30 16 A.PRUNET. Les Ferrari de Route et de Rêve. -

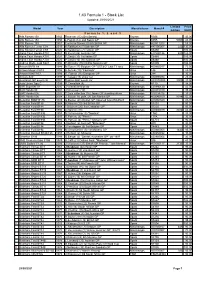

Stock List Updated 28/09/2021

1:43 Formula 1 - Stock List Updated 28/09/2021 Limited Price Model Year Description Manufacturer Manuf # Edition (AUD) F o r m u l a 1 , 2 a n d 3 Alfa Romeo 158 1950 Race car (25) (Oro Series) Brumm R036 35.00 Alfa Romeo 158 1950 L.Fagioli (12) 2nd Swiss GP Brumm S055 5000 40.00 Alfa Romeo 159 1951 Consalvo Sanesi (3) 6th British GP Minichamps 400511203 55.00 Alfa Romeo Ferrari C38 2019 K.Raikkonen (7) Bahrain GP Minichamps 447190007 222 135.00 Alfa Romeo Ferrari C39 2020 K.Raikkonen (7) Turkish GP Spark S6492 100.00 Alpha Tauri Honda AT01 2020 D.Kvyat (26) Austrian GP Minichamps 417200126 400 125.00 Alpha Tauri Honda AT01 2020 P.Gasly (10) 1st Italian GP Spark S6480 105.00 Alpha Tauri Honda AT01 2020 P.Gasly (10) 7th Austrian GP Spark S6468 100.00 Andrea Moda Judd S921 1992 P.McCathy (35) DNPQ Monaco GP Spark S3899 100.00 Arrows BMW A8 1986 M.Surer (17) Belgium GP "USF&G" Last F1 race Minichamps 400860017 75.00 Arrows Mugen FA13 1992 A.Suzuki (10) "Footwork" Onyx 146 25.00 Arrows Hart FA17 1996 R. Rosset (16) European GP Onyx 284 30.00 Arrows A20 1999 T.Takagi (15) show car Minichamps 430990084 25.00 Australian GP Event car 2001 Qantas AGP Event car Minichamps AC4010300 3000 40.00 Auto Union Tipo C 1936 R.Gemellate (6) Brumm R110 38.00 BAR Supertec 01 2000 J.Villeneuve test car Minichamps 430990120 40.00 BAR Honda 03 2001 J.Villeneuve (10) Minichamps 400010010 35.00 BAR Honda 005 2003 T.Sato collection (16) Japan GP standing driver Minichamps 518034316 35.00 BAR Honda 006 2004 J. -

Renault F1 Ou Comment Relever Les Défis Technologiques Des Véhicules De Série

14 14 Focus Focus 15 15 POUR Alain PROST la TECHNIQUE A CHANGÉ LES COMPÉTENCES DES PILOTES Quelles différences voyez-vous entre les pilotes de Formule 1 de votre génération et ceux d’aujourd’hui ? Les pilotes actuels ne font pas le même travail de développement que ceux de mon époque. Ils doivent comprendre les nombreux systèmes qui influent sur le pilotage. Lorsque je pilotais des Formules 1, ma parole avait plus d’importance car les ingénieurs disposaient d’un nombre restreint de capteurs embarqués. Les pilotes peuvent aujourd’hui recevoir des informations sur la conduite en temps réel alors qu’à mon époque nous ne pouvions qu’analyser des courbes de vitesse après la course. Ce qui n’a pas changé, c’est qu’un pilote doit toujours être capable de faire des tours rapides. Les pilotes avaient-ils plus de pouvoir de décision ? En course par exemple, nous décidions nous même du moment de changement des pneus, et les mécaniciens devaient toujours se tenir prêts à intervenir, alors qu’aujourd’hui tout est résultat de calculs qui intègrent aussi des paramètres de stratégie de course par rapport aux autres concurrents. Le bagage technique des pilotes doit-il être différent ? Grâce aux nombreuses données récoltées, des pilotes très jeunes arrivent maintenant à gagner en Formule 1 alors que cela était impossible quand je cou- rais car il fallait d’abord acquérir des connaissances pour bien régler le châssis. Renault F1 Rémi Taffin explique : « La batterie tecture du moteur pour adapter son cours des 3 dernières années, a été récupère la puissance du MGU-K limi- encombrement. -

FEBRUARY 2016 Diana Francis - Honorary Life Time President Contents the Magnet Midget!

NO. 407 FEBRUARY 2016 Diana Francis - Honorary Life Time President Contents The Magnet Midget! Events...................................2 ince the start of the New Year, I have been taking Ciaran to the Diary Dates..........................5 SCroydon Scalextric Club, after he attended on the odd occasion Messages From Margate......7 last year during school holidays etc. OK I know it is a late night for Chairman’s Chat...............14 him on a school night, but as he messes about in his bedroom for at Carrera Corner..................16 least an hour or so after we put him to bed I thought what the hell, Forza Slot.it........................19 he may as well come out and race! Swindon Swapmeet...........32 Firstly I would like to thank all those who go to the club for Bits & Pieces.......................37 making him feel welcome and for putting up with “his enthusiasm”, Obituary.............................43 especially Peter, Dave, Mick, Chris and Brian who he appears to have Ebay Watch........................44 latched on to, and considers them all as some sort of slot legends and that he can seek further advice from to improve his skills. Of course as he is new to this racing lark, I had to invest in his prospective ability and buy cars for each class we race, a new DS controller and of course a pit box to put it all in, a not inconsiderable investment it has to be said, when I also have to part with the equivalent money spent on him on the other two girls! Due to his inexperience and age, he is permitted to run with magnets in his cars and Chris this week christened him with the title above, as in just a few weeks he is beginning to grasp the concept of car control and at times can keep up with some of us running with no magnets until his concentration lapses. -

Catalogue Internet Vente 11 Avril 2017

S.V.V – Agrément 2002/219 Maître Yves COSQUERIC 13 RUE TRAVERSE - B.P.41239 29212 BREST CEDEX 1 TEL : 02.98.46.21.50 – FAX : 02.98.46.21.55 - Email : [email protected] MARDI 11 AVRIL à 14 h 15 Expositions : Lundi 10 avril de 15 h à 19 h 00 Mardi 11 avril de 9 h 30 à 11 h Frais de vente : 23 % TTC Possibilité d'enchérir en live sur www.interencheres-live.com Collection de Faïences dans le goût rouennais des Manufactures de DESVRES, BOULOGNE et ANGOULEME 1 JARDINIERE de forme ovale en faïence polychrome à décor dans le 60/80 goût rouennais de lambrequins reposant sur quatre pieds et à deux anses dragons. Elle est ornée dans son centre d'un château avec une devise "SEMPER VIGILAT", annotée M, numérotée 10 54 (manques aux cornes des dragons). Manufacture de DESVRES FOURMAINTRAUX. Epoque fin XIXème-début XXème siècle. Long. 50 cm. Haut. 19 cm. 2 DESSERTE de poupée de style Louis XV en faïence polychrome à décor 50/60 dans le goût rouennais de branchages fleuris et d'insectes. Elle repose sur quatre pieds galbés, signée "F" pour DESVRES FOURMAINTRAUX (restauration aux pieds). Epoque fin XIXème-début XXème siècle. Haut. 16,5 cm. Long. 22,5 cm. 3 MANDOLINE en faïence polychrome à décor dans le goût rouennais de 40/60 lambrequins et de frises de fleurs (ancienne restauration). Manufacture de DESVRES. Epoque fin XIXème siècle. Long. 40 cm. 4 VACHE porte-tonneaux en faïence polychrome à décor dans le goût 120/150 rouennais de motifs de fleurs. -

Übersicht Rennen WM Endstand Rennfahrer WM Endstand Konstrukteure

Übersicht Rennen WM Endstand Rennfahrer WM Endstand Konstrukteure Quelle www.f1-datenbank.de Formel 1 Rennjahr 1962 Rennkalender Nr. Datum Land Rennkurs 1 20.05.1962 Niederlande Zandvoort 2 03.06.1962 Monaco Monte Carlo 3 17.06.1962 Belgien Spa Francorchamps 4 08.07.1962 Frankreich Rouen 5 21.07.1962 England Aintree 6 05.08.1962 Deutschland Nürburgring 7 16.09.1962 Italien Monza 8 07.10.1962 USA Watkins Glen 9 29.12.1962 Südafrika East London Punkteverteilung Punktevergabe : Platz 1 = 9 Punkte Platz 2 = 6 Punkte Platz 3 = 4 Punkte Platz 4 = 3 Punkte Platz 5 = 2 Punkte Platz 6 = 1 Punkt Gewertet wurden die besten 5 Resultate von 9 Rennen . Renndistanz Zwischen 300 und 500 KM oder maximal 2 Stunden Besonderheit Quelle www.f1-datenbank.de Formel 1 Rennjahr 1962 Saisonrennen 1 Datum 20.05.1962 Land Niederlande Rennkurs Zandvoort Wertung Fahrer Rennteam Motorhersteller Reifenhersteller Sieger Hill G. BRM BRM Dunlop Platz 2 Taylor T. Lotus Climax Dunlop Platz 3 Hill P. Ferrari Ferrari Dunlop Platz 4 Baghetti Ferrari Ferrari Dunlop Platz 5 Maggs Cooper Climax Dunlop Platz 6 de Beaufort Porsche Porsche Dunlop Schnellste Rennrunde Mc Laren Cooper Climax Dunlop Startaufstellung Platz Fahrer Team Motor Zeit KM/H 1 Surtees Lola Climax 1:32,500 163,187 2 Hill G. BRM BRM 1:32,600 163,011 3 Clark Lotus Climax 1:33,200 161,961 4 Brabham Lotus Climax 1:33,300 161,788 5 Mc Laren Cooper Climax 1:33,900 160,754 6 Ireland Lotus Climax 1:34,100 160,412 7 Ginther BRM BRM 1:34,500 159,733 8 Gurney Porsche Porsche 1:34,700 159,396 9 Hill P.