Le Canton De Bazoches Par M

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

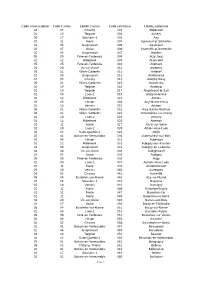

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

Dossier Départemental Des Risques Majeurs (DDRM) Est Un Dossier D’Information Sur Les Risques Majeurs Naturels Et Technologiques

PREFET DE L’AISNE Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne - 2019 P. 1 SOMMAIRE Arrêté préfectoral portant approbation du dossier départemental 3 des risques majeurs Préambule : Risque majeur et information préventive 5 Destinataires du dossier 8 Les risques naturels - Cartographie 9 - Inondations 10 - Inondations et Coulées de boue 17 - Mouvements de terrain 25 - Sismicité 27 - Radon 31 Les risques technologiques - Rupture de digue 35 - Risque technologique (PPI, PPRT) 39 - Transport de matières dangereuses 46 Annexe - Liste communes – risques 50 P. 2 P. 3 LE DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) est un dossier d’information sur les risques majeurs naturels et technologiques. Outil de sensibilisation, le DDRM est adressé à tous les acteurs concernés par l’information sur les risques majeurs : communes, administrations, professions de la sécurité… et consultable pour tous sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aisne http://www.aisne.gouv.fr - rubrique « sécurité civile ». P. 4 ~ PREAMBULE ~ « RISQUE MAJEUR ET INFORMATION PREVENTIVE » LE RISQUE MAJEUR : Le risque majeur est définit par la possibilité d’un événement majeur d’origine naturelle ou technologique dont les effets peuvent toucher un grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants. L’existence d’un risque majeur est donc liée : d’une part à la présence d’un événement majeur naturel ou technologique ; d’autre part à l’existence d’enjeux, c’est à dire à la présence de personnes ou de biens pouvant être affectés ; Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par sa gravité. -

Cendrières Et Usines Vitrioliques Dans Le Département De L'aisne

Cendrières et usines vitrioliques dans le département de l’Aisne 1753-1914 L‘histoire des cendrières et usines vitrioliques est un élément important du patrimoine culturel de notre département, à la fois par sa durée, 150 ans, et par le nombre de communes (quatre-vingt-quinze) et surtout de sites concernés. Cette histoire concerne aussi mais à un moindre degré, les départements voisins (Oise, Marne, Ardennes). L‘histoire des cendres noires est très liée au développement de l’Agriculture scientifique moderne, ainsi qu’à celui de l’industrie chimique. La production de notre département a même eu une importance nationale. M. Jacquemart, dans un rapport de 1867’, indique que sur treize usines produisant de l’alun en France, sept se trouvaient dans l’Aisne, assurant plus de la moitié de la production française. Il est donc surprenant qu’il n’y ait eu aucun travail synthétique moderne sur cette histoire, alors qu’il y a eu un travail de M. Guérin pour la Marne en 1987*. Cette lacune est sans doute liée au fait que la mémoire qui subsiste encore un peu dans certaines familles ou certains lieux-dits, est en train de disparaître. C’est ainsi que dans des communes où existe un lieu-dit <<LaCendrière,,, les habitants eux-mêmes ne savent plus ce que c’était. Je vais donc faire le point sur toutes les connaissances acquises, dans une synthèse trop brève pour la masse d’in- formations existantes, en espérant que cela suscitera des vocations locales qui permettront d’élargir et d’approfondir ces connaissances. Qu’est-ce que les cendres noires ? Le mot <<cendres>>a pris dans notre région un sens historique particulier. -

Commune De Moyenneville

Région Hauts-de-France Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France sur l’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Val de l’Aisne (02) n°MRAe 2018-2365 AVIS DÉLIBÉRÉ N° 2018-2365 adopté lors de la séance du 31/05/2018 par La mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts-de-France 1/19 Préambule relatif à l’élaboration de l’avis La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Hauts-de-France s’est réunie le 31 mai 2018 à Amiens. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis portant sur la procédure d’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Val de l’Aisne, dans le département de l’Aisne. Étaient présents et ont délibéré : Mmes Patricia Corrèze-Lénée, Valérie Morel et Denise Lecocq, M Étienne Lefebvre. En application du § 2.4.1 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. * * La MRAe a été saisie pour avis par le président de la communauté de communes du Val de l’Aisne, le dossier ayant été reçu complet le 5 mars 2018. Cette saisine étant conforme aux articles R. 104- 21 et R104-23 du code de l’urbanisme, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois. -

Oise Marne Oise

Syndicat du bassin versant de l'Aisne navigable axonaise PérimètrCea mdeulin bassin versant de l'Aisne navigable axonaise Quincy-Basse Lizy Cheret Saint-Aubin Guny Jumencourt Chaillevois Presles-et-Thierny Blerancourt Anizy-le-Chateau Laval-en-Laonnois Trosly-Loire Landricourt Merlieux-et-Fouquerolles Bruyeres-et-Montberault Selens Pont-Saint-Mard Urcel Pinon Monthenault Crecy-au-Mont Lierval Audignicourt Chavignon Chermizy-Ailles Vassens Vauxaillon Vaudesson Monampteuil Epagny Leuilly-sous-Coucy Trucy Chamouille Vezaponin Colligis-Crandelain Allemant Pargny-Filain Morsain Bagneux Pancy-Courtecon Neuville-sur-Margival Chevregny Filain Juvigny Laffaux Cerny-en-Laonnois Bieuxy Terny-Sorny Chermizy-Ailles Tartiers Sancy-les-Cheminots Aizy-Jouy Braye-en-Laonnois Nouvron-Vingre Vuillery Margival Nanteuil-la-Fosse Oise Leury Ostel Vendresse-Beaulne Saint-Christophe-à-Berry Clamecy Chavigny Paissy Cuisy-en-Almont Vauxrezis Braye Moulins Berny-Riviere Celles-sur-Aisne Fontenoy Vregny Vailly-sur-Aisne Moussy-Verneuil Vic-sur-Aisne L'Aisne Cuffies Crouy Chavonne Soupir Pasly Chivres-Val Conde-sur-Aisne Bourg-et-Comin Osly-Courtil ne is Missy-sur-Aisne Œuilly 'A Presles-et-Boves Pont-Arcy Ressons-le-Long Pommiers L Bucy-le-Long e n Cys-la-Commune is Saint-Mard Maizy Ambleny Soissons Villeneuve-Saint-Germain A Viel-Arcy Pernant ' Sermoise Montigny-Lengrain L Chassemy n Mercin-et-Vaux Ciry-Salsogne o Brenelle Les Septvallons Saint-Bandry d i Venizel o Dhuizel V Vauxbuin Belleu Billy-sur-Aisne Vasseny Laversine e tz Serval e d Saconin-et-Breuil Acy -

The Campaign of 1814: Chapter 16, Part I

The Napoleon Series The Campaign of 1814: Chapter 16, Part I By: Maurice Weil Translated by: Greg Gorsuch THE CAMPAIGN OF 1814 (after the documents of the imperial and royal archives of Vienna) _____________________ THE ALLIED CAVALRY DURING THE CAMPAIGN OF 1814 ________________________ CHAPTER XVI. OPERATIONS OF THE ARMY OF SILESIA UNTIL THE MARCH OF THE EMPEROR ON ARCIS-SUR-AUBE (from 5 to 17 March). CRAONNE. - LAON. - REIMS. 5 March 1814. --Surprise of Reims by the French. --Fortune had been unable to decide to stay long faithful to Napoleon. After having smiled for a few days, it already had to make him pay dearly for his momentary good graces. The surrender of Soissons was to be the starting point of a new series of misfortunes and disappointments, failures and disasters under the weight of which the Emperor's genius was to eventually succumb. One day, one fact had been enough to bring a serious and unexpected change in the situation of the two armies. Misfortune caused by the criminal failure of Moreau had destroyed the legitimate expectations of the Emperor without lessening his indomitable energy, to veil and obscure his wonderful lucidity. Appalled at first by the sudden collapse of his strategy, he had already resumed his composure, regained his usual presence of mind and held that if the damage was great, it was not yet irreparable. Unable as he had hoped, in cornering Blücher at the Aisne, to make him fight at a disadvantage with a river behind him and prevent his junction with Bülow, he recognized the impossibility of abandoning the offensive operations that perhaps now he regretted having begun, but that he could not give up. -

Porter À Connaissance Du Scot De La Communauté De Commune Du Val De L'aisne

Direction départementale des territoires de l'Aisne 50 boulevard de Lyon 02011 LAON CEDEX Porter à Connaissance du SCoT de la Communauté de commune du Val de l'Aisne Livre 2 :Informations utiles septembre 2016 Table des matières Plan de situation et périmètre d’étude................................1 Les services et équipements...............................................25 1)-Les équipements commerciaux :............................................26 La population........................................................................5 2)-Les équipements scolaires :....................................................27 1)-La Démographie.......................................................................6 3)-Le schéma départemental de l’autonomie..............................28 2)-Les catégories socio-professionnelles des habitants du 4)-L’offre en soins :.....................................................................30 territoire.......................................................................................11 4.a)-les médecins généralistes :.............................................30 L’habitat..............................................................................12 4.b)-Spécialistes et autres professions de santé :.................31 1)-Le logement par statut d’occupation :....................................13 4.c)-Les établissements de santé............................................31 2)-La construction :.....................................................................15 4.d)-services d'action sociale.................................................32 -

Les Continuités Ecologiques Régionales En Hauts-De-France

COURMELLES AUGY BRAINE BLANZY-LES-FISMES MISSY-AUX-BOIS SEPTMONTS COURCELLES-SUR-VESLE Les Continuités Ecologiques PLOISY ACY COUVRELLES PAARS LES SEPTVALLONS NOYANT-ET-ACONIN Régionales en Hauts-de-France DOMMIERS SERCHES CERSEUIL LIME ROZIERES-SUR-CRISE AMBRIEF A1 A2 A3 CHAUDUN B1 B2 B3 B4 B5 BERZY-LE-SEC BAZOCHES-SUR-VESLES BUZANCY LESGES C1 C2 C3 C4 C5 C6 QUINCY-SOUS-LE-MONT NAMPTEUIL-SOUS-MURET D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SAINT-PIERRE-AIGLE VILLEMONTOIRE CHACRISE E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 MONT-NOTRE-DAME MAAST-ET-VIOLAINE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 JOUAIGNES VILLE-SAVOYE G1 G2 G3 G4 G5 G6 CUIRY-HOUSSE SAINT-THIBAUT TANNIERES H1 H2 H3 H4 H5 H6 LONGPONT VIERZY I1 I2 I3 I4 HARTENNES-ET-TAUX MURET-ET-CROUTTES DROIZY MONT-SAINT-MARTIN LHUYS CONTINUITES ECOLOGIQUES PARCY-ET-TIGNY BRUYS VILLERS-HELON Réservoirs de biodiversité MONTGOBERT LAUNOY Réservoirs de Biodiversité de la trame bleue CHERY-CHARTREUVE (cours d'eau de la liste 2 + réservoirs biologiques des Sdage) ARCY-SAINTE-RESTITUE CORCY LOUATRE Réservoirs de Biodiversité de la trame verte SAINT-REMY-BLANZY Corridors principaux GRAND-ROZOY MAREUIL-EN-DOLE FAVEROLLES LOUPEIGNE DRAVEGNY Corridors boisés LE PLESSIER-HULEU Attention: les corridors écologiques, Corridors humides au contraire des réservoirs, ne sont pas localisés précisément par le schéma. Ils doivent être compris CRAMAILLE Corridors littoraux comme des "fonctionnalités BEUGNEUX écologiques", c'est-à-dire des caractéristiques à réunir entre Corridors ouverts BILLY-SUR-OURCQ deux réservoirs pour répondre ANCIENVILLE aux besoins des espèces (faune Corridors multitrames et flore) et faciliter leurs échanges CHOUY SAPONAY génétiques et leur dispersion. -

Commune De Merval (Aisne)

,*• Commune de Merval (Aisne) Observations et avis du BRGM à la suite d'un glissement de terrain Compte rendu de la visite du 22 juillet 2009 Rapport final BRGM/RP-57529-FR août 2009 brgGéosciencesm pour une Terre durable 3 5000 00058712 0 Commune de Merval (Aisne) Observations et avis du BRGM à la suite d'un glissement de terrain Compte-rendu de la visite du 22 juillet 2009 Rapport final BRGM/RP-57529-FR août 2009 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 09PIRA25 P. Chrétien avec la collaboration de M. Desesquelles et C. Mathon Vérificateur : Approbateur : JL. Nédellec C. NAIL 4 août 2009 4 août 2009 En l'absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique, l'original signé est disponible aux Archives du BRGM. Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. brgGéosciencesm pour une Terre durable • : -M* . '1- Mots clés : glissement, mouvement de terrain, risque naturel, catastrophe naturelle, sable, Yprésien, Merval, Aisne, Picardie. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : P. Chrétien avec la collaboration de M. Desesquelles et C. Mathon (2009) - Commune de Merval (Aisne). Observations et avis du BRGM à la suite d'un glissement de terrain. Compte rendu de la visite du 22 juillet 2009. Rapport final. BRGM/RP-57529-FR, 32 pages, 6 illustrations, 3 annexes. © BRGM, 2009, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. RD 21 - Merval (02) - Avis du BRGM à la suite d'un glissement Synthèse Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la Préfecture de l'Aisne a fait appel au BRGM à la suite d'un glissement de terrain survenu le 13 mai 2009 à Merval (Aisne). -

Règlement SPANC V 2009 12 17

Règlement du Service Public exécution, du bon fonctionnement, et du bon entretien des installations d’Assainissement Non Collectif d’assainissement non collectif sur un territoire donné. SPANC Usager du SPANC : L’usager du SPANC est le bénéficiaire des SOMMAIRE prestations individualisées de ce service appliquées à un dispositif Chapitre 1 : Prescriptions générales d’assainissement non collectif équipant ou destiné à équiper un immeuble que ce bénéficiaire occupe ou occupera en tant que Chapitre 2 : Conditions de déversement propriétaire ou à un autre titre. Chapitre 3 : Prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. Article 4 : Obligation de traitement des eaux usées Chapitre 4 : Contrôle de bon fonctionnement des systèmes domestiques d’assainissement non collectif Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, tout Chapitre 5 : L’entretien des installations d’assainissement non immeuble non desservi par le réseau public d’assainissement collectif collectif doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement. Chapitre 6 : Dispositions financières Les eaux pluviales doivent être envoyées vers un autre système de Chapitre 7 : Dispositions d’application dispersion. Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. Chapitre 1 : Prescriptions générales Le non respect de ces obligations expose, le cas échéant, le propriétaire de l’immeuble aux mesures administratives et aux Article1 : Objet du règlement sanctions pénales mentionnées au chapitre 7 du présent règlement. -

DDFIP Présentation Du Dispositif

ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE DDFIP Présentation du dispositif Les PME peuvent bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsqu'elles sont situées dans les communes classées en zone d'aide à l'investissement (ZAI). La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des 2 composantes de la contribution économique territoriale (CET) avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Ce dispositif d'exonération s'applique jusqu'au 31/12/2021. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles les PME, ayant employé moins de 250 salariés au cours de la période d'exonération et ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€. Critères d’éligibilité Les PME doivent procéder à : une extension ou création d'activité industrielle ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, une reconversion dans le même type d'activités, la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité. Quelles sont les particularités ? Les zones d'aide à l'investissement des PME correspondent aux communes ou parties de communes qui ne sont pas classées en zone d'aide à finalité régionale. Montant de l'aide De quel type d’aide s’agit-il ? DDFIP ZAI - Zone d'Aide à l'Investissement des PME : Exonération de la CFE Page 1 sur 6 L'exonération de cotisation foncière des entreprises peut être totale ou partielle selon la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). -

Acdsee Print

docu0005 (1695x2334x256 jpeg) docu0006 (1695x2334x256 jpeg) COMMUNES DU SAGE AISNE VESLE SUIPPE NOM DE LA COMMUNE CODE INSEE N° DEPARTEMENT N° DE CANTON NOM DU CANTON AUGY 02036 02 4 Canton de Braine BAZOCHES-SUR-VESLES 02054 02 4 Canton de Braine BLANZY-LES-FISMES 02091 02 4 Canton de Braine BRAINE 02110 02 4 Canton de Braine BRENELLE 02120 02 4 Canton de Braine BRUYS 02129 02 4 Canton de Braine CERSEUIL 02152 02 4 Canton de Braine CHASSEMY 02167 02 4 Canton de Braine CHERY-CHARTREUVE 02179 02 4 Canton de Braine CIRY-SALSOGNE 02195 02 4 Canton de Braine COURCELLES-SUR-VESLES 02224 02 4 Canton de Braine COUVRELLES 02230 02 4 Canton de Braine CYS-LA-COMMUNE 02255 02 4 Canton de Braine DHUIZEL 02263 02 4 Canton de Braine GLENNES 02348 02 4 Canton de Braine JOUAIGNES 02393 02 4 Canton de Braine LESGES 02421 02 4 Canton de Braine LHUYS 02427 02 4 Canton de Braine LIME 02432 02 4 Canton de Braine LONGUEVAL-BARBONVAL 02439 02 4 Canton de Braine MERVAL 02479 02 4 Canton de Braine MONT-NOTRE-DAME 02520 02 4 Canton de Braine MONT-SAINT-MARTIN 02523 02 4 Canton de Braine PAARS 02581 02 4 Canton de Braine PERLES 02597 02 4 Canton de Braine PRESLES-ET-BOVES 02620 02 4 Canton de Braine QUINCY-SOUS-LE-MONT 02633 02 4 Canton de Braine REVILLON 02646 02 4 Canton de Braine SAINT-MARD 02682 02 4 Canton de Braine SAINT-THIBAUT 02695 02 4 Canton de Braine SERVAL 02715 02 4 Canton de Braine TANNIERES 02735 02 4 Canton de Braine VASSENY 02763 02 4 Canton de Braine VAUXCERE 02771 02 4 Canton de Braine VAUXTIN 02773 02 4 Canton de Braine VIEL-ARCY 02797 02 4