Commune De Moyenneville

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Communes-Aisne-IDE.Pdf

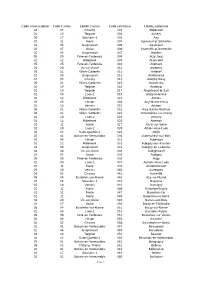

Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

COMPTE RENDU Du CONSEIL MUNICIPAL Du 12 Juin 2017

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 12 juin 2017 L’an deux mil dix-sept, lundi 12 juin, 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de MISSY sur AISNE, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en séance publique, à la Mairie, sous la présidence de M. Claude MADIOT, Maire. Date de la convocation : 2 juin 2017. Présents : Didier AOSMAN, I. BROIGNIEZ, M.G. CHARPENTIER, J.B COUPY, Dominique LECOMTE, Corinne LEDOUX, Jean-Pierre MARTINIE, Richard MOREAU, Christophe POTIER, E. QUENNESSON, et Martin WIBAUX. Absents excusés avec pouvoir : Mme Sandrine SANTINI et M. Jean-Pierre HECQUET Madame Sandrine SANTINI donne pouvoir à Mme M.G. CHARPENTIER, adjointe au Maire. Monsieur Jean-Pierre HECQUET donne pouvoir à J.B COUPY, conseiller Absente excusée : Mme M. PINTO Madame M.G. CHARPENTIER a été élue secrétaire. {{{{{{{{{{{{{{ Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal que soient ajoutés à l'ordre du jour 4 points - la demande de FDS 2017 - la mise en place des nouveaux transports scolaires avec ou sans prise en charge du montant de la carte scolaire, frais d'inscription, avenant à la régie d'avance. Le Conseil Municipal accepte l'ajout de ces 4 points - Adoption du procès verbal de la dernière réunion Après lecture, le procès verbal de la réunion du 27 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. I. – CCVA modification des statuts art. 2 (D/2017-24) Le 29 septembre 2016, la CCVA a adopté de nouveaux statuts et les a soumis à l’approbation des communes. Le libellé des statuts ne respectant pas strictement celui prévu par l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, les services du contrôle de la légalité ont demandé à la CCVA de réécrire les statuts. -

Articles R.436-23 À R

A v i s Modalités d’exercice de la pêche dans le département de l’Aisne pendant l’année … CATÉGORIES PISCICOLES PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole sont : Les modes de pêche autorisés et prohibés sont respectivement mentionnés aux articles R.436-23 à R. 436-29 du Code de l'Environnement d'une part, et R. 436-30 à R. 436-35 du • La Semoigne ; même code d'autre part. • Le Surmelin, en amont du pont de la route allant de Mezy au hameau de Moulins ; le ru Gousset ; Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'Aisne peuvent notamment pêcher au moyen : • Le Dolloir, en amont du pont de chemin de fer de Paris à Châlons-sur-Marne ; a) d'une ligne dans les eaux de la 1ère catégorie ; • La Marnoise ; b) de quatre lignes au plus dans les eaux de la 2ème catégorie ; • Le Gland, à l’exception de l’étang de Sougland (commune de Saint-Michel), entre la passerelle du Pré-Patou et le déversoir de l’étang du lieudit Terre des Roses ; c) les lignes doivent être montées sur cannes et munies de deux hameçons au maximum ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à • Le Ton ; proximité du pêcheur ; • La Serre et le Perron, en amont de leur confluent ; d) de six balances de diamètre 30 cm et maille 27 mm au plus destinées à la capture • Les rus de Châtillon, de Courtil, de Retz et d’Osier ; des écrevisses. -

PERMANENCES UTAS Soissons

Unité territoriale d’action sociale de SOISSONS Équipe d'action sociale Secteurs et permanences Utas de Soissons 7, rue des Francs-Boisiers BP 6036 - 02202 Soissons cedex 03.23.76.30.00. 03.23.76.30.01 [email protected] Responsable de l’Utas : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Soissons, août 2017 Responsable de l’Utas de Soissons : Vincent PODEVIN-BAUDUIN Responsable adjointe, équipe Action sociale : Térésa DE LIMA MAGALHAES Sommaire ZONE AGGLOMERATION DE SOISSONS ..................................................................................................................... 5 Angéline GRAIN ................................................................................................................................................ 6 Nathalie MERLIN ............................................................................................................................................... 7 Fabien LAVOISIER ............................................................................................................................................ 9 Aude JÉRÔME ................................................................................................................................................. 10 ZONE SAINT-CREPIN - CHEVREUX ......................................................................................................................... 11 Fanny SAMSON .............................................................................................................................................. -

Hitler Et Margival

Daniel Tant Hitler et Margival 1 Du même auteur : L’Ordre du Temple à Reims, son histoire, ses mystères Editions Sigé (1994) (épuisé) La Symbolique des places Royales Editions Sigé (1995) (Epuisé) Les sceaux Edité par l’atelier de reprographie de la Ville de Reims (1995) L’itinéraire du berger, ou la révélation de Reims Editions du Barbâtre (1996) (épuisé) Le Roi à l’oiseau Edité par la Fédération Française de Tir à l’Arc (1998) (épuisé) Graal et Royauté à Reims et en Champagne Editions Paginove (1999) (épuisé) De nombreuses communications dans les annales de l’Académie Nationale de Reims – Des Brochures aux Archives municipales de Reims – participation aux livres collectifs parus aux éditions du « Coq à l’âne » – articles dans la revue des Médaillés de la Légion d’Honneur Décorés au Péril de Leur Vie – articles dans la revue et le site web des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information – articles dans les revues « Regards sur notre Patrimoine », « la vie en Champagne », « Cercle Généalogique 51 », « Atlantis », « Recherche et Culture », « Occulture », « Com’Infos », « Contacts, la revue de Mensa », organisation d’expositions, articles parus sur le web. 2 Le retour aux sources Un des plus grands vestiges militaires décidés par Hitler dans l’ouest-européen pendant la Seconde guerre mondiale se trouve à quelques kilomètres au nord de Soissons. Il demeure pourtant une énigme quant à sa destination. Certains supposent que c’est un des vingt quatre quartiers généraux du Führer en Europe. Sur 90 kilomètres carrés, 900 ouvrages de béton armé dont 475 bunkers sont commencés en juin 1940, interrompus quelques temps, puis leur construction reprend de septembre 1942 à mars 1944 en occupant 22 000 ouvriers en permanence. -

La Belle-Aumône

Soissonnais-Valois < Aisne < Hauts-de-France < France La Belle-Aumône LES SEPTVALLONS Carte IGN n° 2711O 5 Les Septvallons 1 • Durée : 2 h 45 4 • Longueur : 9,6 km 1 D 2 • Altitude mini : 81 m 2 • Altitude maxi : 175 m • Difficultés : Circuit assez court mais avec une belle côte. • Balisage : Jaune et bleu 3 250 m SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ Village de Longueval, église classée (XIIe s.), Beaux villages de la Vallée © J. Doublet © J. 1 oratoire et calvaire de l’Aisne Chapelle de Barbonval Hameau troglodytique de Barbonval, Fort de Condé à Chivres-Val 2 chapelle et lavoir INFOS TOURISTIQUES : Office de Tourisme du Val de l’Aisne Tél. 03 23 54 40 00 Depuis l’église classée de Longueval, aux vitraux contemporains, vous prenez la direction de Barbonval, village troglodytique au charme unique. A flan de vallon boisé ou sur le plateau calcaire, ce petit parcours vous CRÉATION ET ENTRETIEN DU offre un véritable concentré de terroir Soissonnais ! PARCOURS : Accès au départ : Depuis Fismes ou Bourg-et- 3 Suivre la route goudronnée à gauche (chapelle de Communauté de Communes du Val Comin, gagner la commune des Septvallons par la Barbonval 800 m plus loin). Franchir deux roches de l’Aisne D967. Le départ s’effectue depuis la place de l’église et traverser tout droit le village (vue sur la vallée de de Longueval (parking). l’Aisne et les creuttes, habitations troglodytiques). D Prendre la rue de Belle-Aumône. Franchir le ruisseau 4 A la sortie du village, en face de la clairière rocheuse, UN PROBLÈME SUR du même nom. -

Hebergements Aux Alentours De Laon Et Soissons

HEBERGEMENTS AUX ALENTOURS DE LAON ET SOISSONS TYPE Nom adresse ville e-mail Tel 03.23.21.60.73 Camping Camping du Lac Chemin du Moulinet MONAMPTEUIL [email protected] 03.23.21.16.61 Camping Camping de la Chênaie Allée de la Chênaie LAON [email protected] Chambre d'hôte A la petite Montmartre 12 rue Milon de Martigny LAON [email protected] 03.23.79.32.39 Chambre d'hôte Chambre de Laon LAON [email protected] 03.23.20.21.27 Chambre d'hôte Chambres de Braye-en-Laonnois BRAYE-EN-LAONNOIS [email protected] 03.23.52.62.20 Chambre d'hôte Chambres de Mons-en-Laonnois MONS-EN-LAONNOIS [email protected] 03.23.24.44.52 Chambre d'hôte La Maison des 3 rois 17 rue Saint Martin LAON [email protected] 03.23.20.74.24 Chambre d'hôte La Suite de Grace Kelly 15 rue de Saint Cyr LAON [email protected] Gîte Gîte les hauts du lac 5 rue de la Chaussée Romaine MONAMPTEUIL [email protected] Gîte Gîte de Chevregny gite de Chevregny CHEVREGNY [email protected] Gîte Gite LA BERGERONNETTE 13 rue Sainte Berthe FILAIN [email protected] Gîte Gîte de Monampteuil 18 rue de la Chaussée Romaine MONAMPTEUIL Gîte Gîte de Pargny-Filain PARGNY FILAIN Gîte La Guillaumette 8 route du lac PARGNY FILAIN Gîte Gîte de Bourguignon sous Montbavin 3 rue des vendangeoires BOURGUIGNON SOUS MONTBAVIN Gîte Gîte de Braye en laonnois 2 rue de l'eglise BRAYE-EN-LAONNOIS [email protected] Gîte Gîte de Chevregny Gîte de Chevregny CHEVREGNY [email protected] Gîte Gîte de la Bouteille 17 -

Commune Arrondissement Canton Nom Prénom Téléphone Mairie Population Population Municipale 2012 ABBECOURT LAON PARIS René 03

Commune Arrondissement Canton Nom Prénom Téléphone mairie Population email Population municipale 2012 ABBECOURT LAON Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 455 [email protected] 509 ACHERY LAON La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 552 [email protected] 567 ACY SOISSONS Braine FOURRIER Pierre 03.23.72.42.42 969 [email protected] 928 AGNICOURT ET SECHELLES LAON Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 211 [email protected] 200 AGUILCOURT LAON Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 367 [email protected] 327 AISONVILLE ET BERNOVILLE VERVINS Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 296 [email protected] 290 AIZELLES LAON Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 95 [email protected] 112 AIZY JOUY SOISSONS Vailly sur Aisne LECLUZE Yannick 03.23.54.66.17 243 [email protected] 274 ALAINCOURT SAINT QUENTIN Moy de l Aisne BIDAUX Jean-Marie 03.23.07.76.04 479 [email protected] 499 ALLEMANT SOISSONS Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 118 [email protected] 183 AMBLENY SOISSONS Vic sur Aisne STOLARIC Jean-Claude 03.23.74.20.19 1 215 [email protected] 1 133 AMBRIEF SOISSONS Oulchy le Château BERTIN Nicolas - 84 [email protected] 62 AMIFONTAINE LAON Neufchâtel sur Aisne BONNET Philippe 03.23.22.61.74 393 [email protected] 422 AMIGNY ROUY LAON Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 638 [email protected] 728 ANCIENVILLE SOISSONS Villers-Cotterêts DESBOVES Alain 03.23.72.60.80 78 [email protected] 70 ANDELAIN -

RN2 – Secteur De Crouy Aménagement De Sécurité De La Côte De La Perrière Du 4 Mai Au 24 Juin 2020

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Direction interdépartementale des routes Nord Lille, le 30 avril 2020 COMMUNIQUÉ DE PRESSE RN2 – secteur de Crouy Aménagement de sécurité de la côte de la Perrière du 4 mai au 24 juin 2020 Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau et d’aménagement d’un secteur routier sensible, la Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIRN) réalisera des travaux sur la RN2 au niveau et à l’approche du carrefour de la Perrière (Crouy). Ce chantier retardé en raison de la crise sanitaire se déroulera du lundi 4 mai au mercredi 24 juin 2020 et respectera les nouvelles précautions sanitaires. Les travaux se dérouleront en 6 phases distinctes avec pour chacune des restrictions de circulation impactant les deux sens. Phase 1 - du lundi 4 au mercredi 6 mai (jeudi 7 en fonction des aléas météorologiques) Durant cette période, la chaussée sera rénovée dans les deux sens sur une section de 600m comprise entre l’échangeur de Margival/Vregny et le carrefour de la Perrière. En journée, de 6h à 21h, la circulation sera réduite à une voie par sens et alternée sur une section d’environ 1km. De nuit, de 21h à 6h, la circulation sera rétablie à une voie par sens sur chaussée rabotée et la vitesse sera limitée à 50km/h. Phase 2 - du lundi 11 au mercredi 27 mai de jour comme de nuit La zone de travaux se situera dans le sens Soissons → Laon sur 600m débutant au niveau de la sortie vers Crouy et se terminant après le carrefour. -

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

TARIFS EQUIPEMENT Brocante À Chassemy Place Des Fêtes, Route De

Brocante à Chassemy Place des fêtes, route de Condé, - 02370 CHASSEMY +33 3 23 74 63 11 OUVERTURE le dimanche 1 septembre 2019, à partir de 07:00 DESCRIPTIF TARIFS L’évènement organisée par le Comité des Fêtes. Restauration sur place. EQUIPEMENT Brocante à Bazoches sur Vesles dans la commune, - 02220 BAZOCHES SUR VESLES +33 3 23 54 80 27 OUVERTURE le dimanche 1 septembre 2019 DESCRIPTIF TARIFS La chasse aux bonnes affaires, c'est à la brocante de Bazoches sur Vesles ! EQUIPEMENT Activités nautiques sur les Rives de l'Aisne Les Berges de l'Aisne, Halte Fluviale - 02200 SOISSONS +33 6 42 95 27 83 OUVERTURE du dimanche 7 juillet 2019 au dimanche 1 septembre 2019, de 14:00 à 18:00 TARIFS DESCRIPTIF Avec l'association Voiles du Soissonnais, des EQUIPEMENT activités nautiques sur les rives de l'Aisne, près de la Halte Fluviale. Baby bassin, bac à sable, location de pédalos, canoës, barques, bateaux électriques sans permis, promenades en bateau à moteur ou en vedette fluviale, dragon boat... Tarifs ds locations : se renseigner sur place. Entrée gratuite sur le site. Les sorties bien-être Halte fluviale, rue Ernest Ringuier - 02200 SOISSONS +33 3 23 59 90 00 OUVERTURE le dimanche 7 juillet 2019, de 10:00 à 12:00 le dimanche 21 juillet 2019, de 10:00 à 12:00 le dimanche 28 juillet 2019, de 10:00 TARIFS à 12:00 le dimanche 4 août 2019, de 10:00 à 12:00 Gratuit le dimanche 11 août 2019, de 10:00 à 12:00 le dimanche 18 août 2019, de 10:00 à 12:00 EQUIPEMENT le dimanche 1 septembre 2019, de 10:00 à 12:00 DESCRIPTIF Randonnées pédestre le 7 juillet, -

Carnet De Route De Monampteuil À Vauclair Carnet De Route De Monampteuil À Vauclair

> D’AUTRES PARCOURS SUR WWW.RANDONNER.FR VÉLOROUTES ET VOIES VERTES DE L’AISNE < HAUTS-DE-FRANCE < FRANCE Carnet de route de Monampteuil à Vauclair Carnet de route de Monampteuil à Vauclair À découvrir chemin roulant... Lille 8 9 La forêt domaniale de Vauclair Le monument d’Aill (option) La forêt domaniale de Vauclair fut le théâtre d’une Le village d’Ailles a subi de plein fouet les ravages immense tragédie. Bombardée lors de la bataille du de la Première Guerre mondiale : pilonné par Chemin des Dames, elle perdit bon nombre de ses l’artillerie française lors de l’offensive Nivelle d’avril Monampteuil arbres. Aujourd’hui, elle a retrouvé toute sa beauté 1917, il fut tout simplement rasé de la carte, et Laon et vitalité : elle regroupe plus de 1 000 ha d’espèces jamais reconstruit au lendemain de la guerre. Seul Voie Ve e de feuillus et de résineux (chênes, hêtres, pins), témoignage de son existence, un monument érigé de l’Aile e Reims dont la plupart ont plus de 30 ans. En vous baladant en 1932 en lieu et place de l’ex-village et portant sur ses multiples sentiers balisés, vous découvrirez cette singulière épitaphe, « Ici fut Ailles »... peut-être le chêne Cuif, miraculeusement préservé, lui qui fut planté sous Louis XIV. Pa ri s D 0h35 0h40 1h05 1h1050% 1h40 2h2550% 3h05 3h15 4h00 A Dépa de la base Église Entrée de Abbaye Barrage Arrivée à la base 10 de loisirs Axo’ plage de Crandelain Center Parcs de Vauclair de Chamouille de loisirs Axo’ plage à Monampteuil à Monampteuil 8 Public : 10 L’Abbaye de Vauclair Adult et ados (à pa ir de 12 ans) Fondée en 1134 par un groupe de moines cisterciens, mystérieuses de l’abbaye.