Glocke" Zu Bremen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

University of Oklahoma

UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE THE PIANO CONCERTOS OF PAUL HINDEMITH A DOCUMENT SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Musical Arts By YANG-MING SUN Norman, Oklahoma 2007 UMI Number: 3263429 UMI Microform 3263429 Copyright 2007 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106-1346 THE PIANO CONCERTOS OF PAUL HINDEMITH A DOCUMENT APPROVED FOR THE SCHOOL OF MUSIC BY Dr. Edward Gates, chair Dr. Jane Magrath Dr. Eugene Enrico Dr. Sarah Reichardt Dr. Fred Lee © Copyright by YANG-MING SUN 2007 All Rights Reserved. ACKNOWLEDGMENTS This paper is dedicated to my beloved parents and my brother for their endless love and support throughout the years it took me to complete this degree. Without their financial sacrifice and constant encouragement, my desire for further musical education would have been impossible to be fulfilled. I wish also to express gratitude and sincere appreciation to my advisor, Dr. Edward Gates, for his constructive guidance and constant support during the writing of this project. Appreciation is extended to my committee members, Professors Jane Magrath, Eugene Enrico, Sarah Reichardt and Fred Lee, for their time and contributions to this document. Without the participation of the writing consultant, this study would not have been possible. I am grateful to Ms. Anna Holloway for her expertise and gracious assistance. Finally I would like to thank several individuals for their wonderful friendships and hospitalities. -

View List (.Pdf)

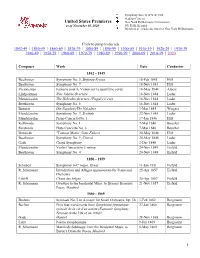

Symphony Society of New York Stadium Concert United States Premieres New York Philharmonic Commission as of November 30, 2020 NY PHIL Biennial Members of / musicians from the New York Philharmonic Click to jump to decade 1842-49 | 1850-59 | 1860-69 | 1870-79 | 1880-89 | 1890-99 | 1900-09 | 1910-19 | 1920-29 | 1930-39 1940-49 | 1950-59 | 1960-69 | 1970-79 | 1980-89 | 1990-99 | 2000-09 | 2010-19 | 2020 Composer Work Date Conductor 1842 – 1849 Beethoven Symphony No. 3, Sinfonia Eroica 18-Feb 1843 Hill Beethoven Symphony No. 7 18-Nov 1843 Hill Vieuxtemps Fantasia pour le Violon sur la quatrième corde 18-May 1844 Alpers Lindpaintner War Jubilee Overture 16-Nov 1844 Loder Mendelssohn The Hebrides Overture (Fingal's Cave) 16-Nov 1844 Loder Beethoven Symphony No. 8 16-Nov 1844 Loder Bennett Die Najaden (The Naiades) 1-Mar 1845 Wiegers Mendelssohn Symphony No. 3, Scottish 22-Nov 1845 Loder Mendelssohn Piano Concerto No. 1 17-Jan 1846 Hill Kalliwoda Symphony No. 1 7-Mar 1846 Boucher Furstenau Flute Concerto No. 5 7-Mar 1846 Boucher Donizetti "Tutto or Morte" from Faliero 20-May 1846 Hill Beethoven Symphony No. 9, Choral 20-May 1846 Loder Gade Grand Symphony 2-Dec 1848 Loder Mendelssohn Violin Concerto in E minor 24-Nov 1849 Eisfeld Beethoven Symphony No. 4 24-Nov 1849 Eisfeld 1850 – 1859 Schubert Symphony in C major, Great 11-Jan 1851 Eisfeld R. Schumann Introduction and Allegro appassionato for Piano and 25-Apr 1857 Eisfeld Orchestra Litolff Chant des belges 25-Apr 1857 Eisfeld R. Schumann Overture to the Incidental Music to Byron's Dramatic 21-Nov 1857 Eisfeld Poem, Manfred 1860 - 1869 Brahms Serenade No. -

Download Program Notes

Notes on the Program By James M. Keller, Program Annotator, The Leni and Peter May Chair Ragtime (Well-Tempered), for Large Orchestra Symphony, Mathis der Maler Paul Hindemith aul Hindemith sowed plenty of wild oats his teaching position at the Hochschule für Pduring his apprentice years as a com- Musik in Berlin. poser. In 1921, the year of Ragtime (Well- By 1938 Hindemith’s situation had grown Tempered), he included a fire siren and a so dire that he left for Switzerland, and in canister of sand in the instrumentation for 1940 he proceeded to the United States. That his Kammermusik No. 1, and provoked scan- autumn he joined the faculty of Yale Univer- dal by parodying both the words and music sity, where he remained until 1953 as profes- of Wagner’s Tristan und Isolde in his lurid sor of music theory and director of the Yale comic opera Das Nusch-Nuschi. By 1929 he Collegium Musicum (the early-music ensem- had managed to spotlight an apparently ble). He became an American citizen in 1946, nude soprano at center-stage in his opera Neues vom Tage. During that decade he was also immersed in many other musical activ- In Short ities: playing viola in the Amar String Quar- Born: November 16, 1895, in Hanau, near tet, which championed new music along Frankfurt, Germany with the classics; serving on the program committee of the Donaueschingen Festival, Died: December 28, 1963, in Frankfurt a hotbed of the latest sounds; embarking on Works composed and premiered: Ragtime a lifelong fascination with early music (mas- (Well-Tempered), composed 1921, incorporating tering the Baroque-era viola d’amore); even a theme from Johann Sebastian Bach’s Fugue creating some of the first repertoire in the in C minor from the Well-Tempered Clavier, incipient field of electronic music. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 77, 1957-1958, Subscription

*l'\ fr^j BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDED IN 1881 BY HENRY LEE HIGGINSON 24 G> X will MIIHIi H tf SEVENTY-SEVENTH SEASON 1957-1958 BAYARD TUCEERMAN. JR. ARTHUR J. ANDERSON ROBERT T. FORREST JULIUS F. HALLER ARTHUR J. ANDERSON, JR. HERBERT 8. TUCEERMAN J. DEANE SOMERVILLE It takes only seconds for accidents to occur that damage or destroy property. It takes only a few minutes to develop a complete insurance program that will give you proper coverages in adequate amounts. It might be well for you to spend a little time with us helping to see that in the event of a loss you will find yourself protected with insurance. WHAT TIME to ask for help? Any time! Now! CHARLES H. WATKINS & CO. RICHARD P. NYQUIST in association with OBRION, RUSSELL & CO. Insurance of Every Description 108 Water Street Boston 6, Mast. LA fayette 3-5700 SEVENTY-SEVENTH SEASON, 1957-1958 Boston Symphony Orchestra CHARLES MUNCH, Music Director Richard Burgin, Associate Conductor CONCERT BULLETIN with historical and descriptive notes by John N. Burk Copyright, 1958, by Boston Symphony Orchestra, Inc. The TRUSTEES of the BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, Inc. Henry B. Cabot President Jacob J. Kaplan Vice-President Richard C. Paine Treasurer Talcott M. Banks Michael T. Kelleher Theodore P. Ferris Henry A. Laughlin Alvan T. Fuller John T. Noonan Francis W. Hatch Palfrey Perkins Harold D. Hodgkinson Charles H. Stockton C. D. Jackson Raymond S. Wilkins E. Morton Jennings, Jr. Oliver Wolcott TRUSTEES EMERITUS Philip R. Allen M. A. DeWolfe Howe N. Penrose Hallowell Lewis Perry Edward A. Taft Thomas D. -

Digital Concert Hall

Digital Concert Hall Streaming Partner of the Digital Concert Hall 21/22 season Where we play just for you Welcome to the Digital Concert Hall The Berliner Philharmoniker and chief The coming season also promises reward- conductor Kirill Petrenko welcome you to ing discoveries, including music by unjustly the 2021/22 season! Full of anticipation at forgotten composers from the first third the prospect of intensive musical encoun- of the 20th century. Rued Langgaard and ters with esteemed guests and fascinat- Leone Sinigaglia belong to the “Lost ing discoveries – but especially with you. Generation” that forms a connecting link Austro-German music from the Classi- between late Romanticism and the music cal period to late Romanticism is one facet that followed the Second World War. of Kirill Petrenko’s artistic collaboration In addition to rediscoveries, the with the orchestra. He continues this pro- season offers encounters with the latest grammatic course with works by Mozart, contemporary music. World premieres by Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Olga Neuwirth and Erkki-Sven Tüür reflect Brahms and Strauss. Long-time compan- our diverse musical environment. Artist ions like Herbert Blomstedt, Sir John Eliot in Residence Patricia Kopatchinskaja is Gardiner, Janine Jansen and Sir András also one of the most exciting artists of our Schiff also devote themselves to this core time. The violinist has the ability to capti- repertoire. Semyon Bychkov, Zubin Mehta vate her audiences, even in challenging and Gustavo Dudamel will each conduct works, with enthusiastic playing, technical a Mahler symphony, and Philippe Jordan brilliance and insatiable curiosity. returns to the Berliner Philharmoniker Numerous debuts will arouse your after a long absence. -

Mikhail Bugaev DMA Document

PAUL HINDEMITH’S IDIOMATIC WRITING FOR VIOLA AND ITS INFLUENCE ON HIS THEORIES. SONATA FOR VIOLA SOLO OP. 11, NO. 5. By Mikhail Bugaev A DOCUMENT Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS Music 2013 Table of contents: INTRODUCTION____________________________________________________________________________3 I. HINDEMITH’S PERFORMANCE CAREER 1. Successful violinist, early stage of Hindemith as a violist__________________4 2. Amar-Hindemith Quartet, and a peak of a performance career___________6 3. Last stage of a Hindemith-performer, Der Schwanendreher_______________8 4. Conclusion___________________________________________________________________12 II. SONATA OP. 11 NO. 5 1. History of the genre and influences________________________________________14 2. Structural and thematic analysis of the movements______________________19 3. Idiomatic writing____________________________________________________________35 a. The link to the instrument b. Motive as a building block c. Chords and intervals 4. Conclusion___________________________________________________________________42 III. INSTRUMENTAL APPROACH TO THE THEORIES 1. Series 1 and 2________________________________________________________________44 2. Intervalic content____________________________________________________________47 3. Melody________________________________________________________________________48 CONCLUSION_____________________________________________________________________________49 BIBLIOGRAPHY__________________________________________________________________________51 -

Hindemith’In Hayati Ve Kontrabas Sonatinin Incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı PAUL HINDEMITH’İN HAYATI VE KONTRABAS SONATININ İNCELENMESİ EVREN ġEN Yüksek Lisans Sanat ÇalıĢması Raporu Ankara, 2019 PAUL HINDEMITH’ İN HAYATI VE KONTRABAS SONATININ İNCELENMES İ Evren Şen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Sanat Çalı şması Raporu Ankara, 2019 i KABUL VE ONAY Evren Şen tarafından hazırlanan “Paul Hindemith’in Hayatı ve Kontrabas Sonatının İncelenmesi” ba şlıklı bu çalı şma, 17.01.2018 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda ba şarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Sanat Çalı şması Raporu olarak kabul edilmi ştir. Yukarıdaki imzaların adı geçen ö ğretim üyelerine ait oldu ğunu onaylarım. Prof. Pelin Yıldız Enstitü Müdürü ii YAYIMLAMA VE F İKR İ MÜLK İYET HAKLARI BEYANI Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin / raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kâ ğıt) ve elektronik formatlarda ar şivleme ve aşağıda verilen ko şullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesi’ne verdi ğimi bildiririm. Bu izinle üniversiteye verilen kullanım hakları dı şındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalı şmalarda (Makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır. Tezin kendi orijinal çalı şmam oldu ğunu, ba şkalarının haklarını ihlal etmedi ğimi ve tezimin tek yetkili sahibi oldu ğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan, telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alarak kullandı ğımı ve istenildi ğinde suretlerini üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim. Yüksekö ğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Eri şime Açılmasına İli şkin Yönerge” kapsamında tezim a şağıda belirtilen ko şullar haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. -

Stoltzmanresolve Digibooklet.Pdf

1 CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA (1947) I. A wizardly weave of contrapuntal themes and rhythmic motives instantly engulfs us. The solo clarinet enters on the intervals that gave historic birth to the instrument: octave, fifth, and twelfth, its harmonic backbone. The theme creates a sweeping arch over seven measures long eloquently encompassing all the clarinet’s registers. The first movement coda ends with a twinkle as the clarinet giggles a bluesy trill; followed by a glockenspiel exclama- tion point and a timpani plop! I am reminded of my interview with Lukas Foss on his student memories of Hindemith at Tanglewood. “After class he took us down to the pond for a swim. I’ll never forget the sound of his plump little body landing in the water with a plop!” II. The ostinato takes a five note pizzicato pattern with a jazz syncopation before the fifth note. The groove slides over to another beat at each entrance making a simple steady 2/2 time excitingly elusive. Riding that groove is a rapid clarinet lick right out of the “King of Swing”’s bag. A rhythm section (timpani, snare drum, triangle, and tambourine) sets a “Krupa-like” complexity, and before you know it the ride ends with the band disappearing clean as a clarinet pianissimo. III. Perhaps the longest, most melancholic, beautiful melody ever written for the clarinet; twenty measures of breath- taking calm and majesty. Balancing this sweeping aria is a recitative (measures 51-71). Hindemith gives the return of the song to solo oboe surrounded by soft, tiny woodwind creatures and muted murmurings for two solo violins. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 51,1931

CARNEGIE HALL .... NEW YORK Friday Evening, February 5, at 8.45 Saturday Afternoon, February 6, at 2.30 PROGR7WVE BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA: 188M931" By M. A. De WOLFE HOWE Semi'Centennial Edition It is seventeen years since M. A. De Wolfe Howe's history of the Boston Symphony Orchestra was published. The Fiftieth season of the Orches- tra seemed a fitting time to re-publish this prized narrative of its earlier days, and likewise to record, in additional chapters, the last years of Dr. Muck's conductorship, and the years of Henri Rabaud, Pierre Monteux, and Dr. Serge Koussevitzky. New appendices include a complete list of the music played at the regular concerts, giving the dates of performances. The soloists and the personnel through fifty years are also recorded, and the address on Henry Lee Higginson made by Bliss Perry at the Bach Festival, March 25, 1931. Now on sale at the Box Office, or by money order to Symphony Hall, Boston Price $1.50 (postage included) CARNEGIE HALL - - - NEW YORK Forty-sixth Season in New York FIFTY-FIRST SEASON, 1931-1932 INC. Di SERGE KOUSSEVITZKY, Conductor FRIDAY EVENING, FEBRUARY 5, at 8.45 AND THE SATURDAY AFTERNOON, FEBRUARY 6, at 2.30 WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY PHILIP HALE COPYRIGHT, 1932, BY BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, INC. Dr. SERGE KOUSSEVITZKY Fifty-first Season, 1931-1932 Dr. SERGE KOUSSEVITZKY, Conductor Violins. Burgin, R. Elcus, G. Gundersen, R. Sauvlet, H. Cherkassky, P. Concert-mastei Kassman, N. Hamilton, V. Eisler, D. Theodorowicz, ] Hansen, E. Lauga, N. Fedorovsky, P. Leibovici, J. Pinficld, C. -

95649 Digibooklet Lucerne Festival Vol

HISTORIC PERFORMANCES Karl Böhm Hindemith Concerto for Woodwinds, Harp and Orchestra Bruckner Symphony No. 7 Vienna Philharmonic Paul Hindemith (1895–1963) Concerto for Woodwinds, Harp and Orchestra I. Moderately Fast 8:01 II. Grazioso 2:57 III. Rondo. Rather Fast 4:34 Anton Bruckner (1824–1896) Symphony No. 7 in E major, WAB 107 I. Allegro moderato 19:40 II. Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam 22:09 III. Scherzo. Sehr schnell – Trio. Etwas langsamer 9:35 IV. Finale. Bewegt, doch nicht schnell 11:12 Werner Tripp flute Gerhard Turetschek oboe Alfred Prinz clarinet Ernst Pamperl bassoon Hubert Jelinek harp Vienna Philharmonic Karl Böhm recorded live at Lucerne Festival (Internationale Musikfestwochen Luzern) Previously unreleased Naturalness and sense of form Karl Böhm in Lucerne “When I conducted Tristan and Isolde in Munich in January 1981, by chance almost all the conductors of note were in town: Carlos Kleiber, Herbert von Karajan and Karl Böhm,” Leonard Bernstein wrote in his preface to Franz Endler’s Böhm monograph. Forty years later, the compilation of these names makes us sit up, since it signals the tectonic shift that has taken place in musical interpretation in the meantime. Whereas the enigmatic podium refusenik Carlos Kleiber has risen by virtue of his charisma to the narrow ranks of the century’s greatest conductors alongside Arturo Toscanini and Wilhelm Furtwängler, the spell of the former “miracle” Karajan seems to have been broken comprehensively, and Karl Böhm appears to be almost forgotten. Yet Böhm, who died in Salzburg on 14 August 1981 at the age of 86, was undoubtedly one of the great conductors of international standing during the three decades between 1950 and 1980. -

The Reception of Paul Hindemith's Symphonic

i THE RECEPTION OF PAUL HINDEMITH’S SYMPHONIC METAMORPHOSIS OF THEMES BY C. M. VON WEBER by ALLISON ELIZABETH KING Bachelor of Arts, 2015 Ouachita Baptist University Arkadelphia, AR Master of Science, 2018 University of North Texas Denton, TX Submitted to the Faculty Graduate Division College of Fine Arts Texas Christian University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF MUSIC May, 2020 ii THE RECEPTION OF PAUL HINDEMITH’S SYMPHONIC METAMORPHOSIS OF THEMES BY C. M. VON WEBER Thesis approved: Stuart Cheney _______________________________________________________ Major Professor Blaise Ferrandino _______________________________________________________ William Gibbons _______________________________________________________ H. Joseph Butler _______________________________________________________ Associate Dean for the College of Fine Arts iii Acknowledgements I would like to thank Dr. Stuart Cheney for his encouragement, patience, and guidance throughout this thesis project; I greatly appreciate his mentorship. I would also like to thank Dr. Blaise Ferrandino and Dr. William Gibbons for their feedback and support. Many thanks to Cari Alexander and Dr. David Hamrick for being my mentors, for helping me track down information and resources, and for always providing listening ears. My thanks to my family for their extensive support throughout my educational endeavors. iv Abstract This thesis explores the reception of Paul Hindemith’s Symphonic Metamorphosis of Themes by C. M. von Weber for orchestra, focusing on reviews of performances and recordings in newspapers, magazines, and journals published in the U.S. from the work’s premiere in 1944 through the 1960s. Scholarly literature rarely addresses the symphony beyond brief mentions of its popularity. If scholars have written little about the work, what has anyone else written? References to Symphonic Metamorphosis abound in newspapers, since the piece was widely performed, recorded, and broadcast on the radio. -

¥ Forum 1/2000 30.03.00

12000 Die Opern The Operas · Les opéras Europäischer Musikpreis European Music Prize for Youth · Prix Européen de la Musique pour les Jeunes 25 Jahre Hindemith-Institut 25th Anniversary of Hindemith Institute · 25ème anniversaire de l’Institut Hindemith Hindemith- Musikzentrum Blonay Hindemith Music Centre Blonay · Centre de Musique Hindemith Blonay Neuerscheinungen New Publications · Nouveautés Forum INHALT · CONTENTS · SOMMAIRE Die Harmonie der Welt 3 Interview mit Marek Janowski 3 ▼ Interview with Marek Janowski 4 ▼ Interview de Marek Janowski 5 Hindemith zur Die Harmonie der Welt 6 ▼ Hinde- mith on Die Harmonie der Welt 7 ▼ Hindemith: au sujet de Die Harmonie der Welt 8 Cardillac 8 Hindemiths Opern 11 ▼ Hindemith’s Operas 11 ▼ Les opéras de Hindemith 12 Hindemiths Opern auf Tonträgern 14 ▼ Recordings ▼ Impressum · Imprint · Impressum of Hindemith’s Operas 14 Enregistrements CD Hindemith-Forum Mitteilungen der Hindemith-Stiftung/Bulletin des opéras de Hindemith 14 of the Hindemith Foundation/Publication de la Fondation Hindemith Heft 1/Number 1/Cahier no 1 Berichte · Reports · Reportages 15 © Hindemith-Institut, Frankfurt am Main 2000 ▼ Redaktion/Editor/Rédaction: Europäischer Musikpreis für die Jugend 15 Euro- Heinz-Jürgen Winkler Beiträge/Contributors/Articles de: pean Music Prize for Youth 15 ▼ Prix Européen de Norbert Abels (NA), Andreas Eckhardt (AE), Susanne Schaal (SuSch), Giselher Schubert la Musique pour les Jeunes 15 ▼ 25 Jahre Hinde- (GS), Heinz-Jürgen Winkler (HJW) Redaktionsschluß/Copy deadline/ mith-Institut 16 ▼ 25th