Paul Deschanel (1855-1922)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Paris of To-Day

UNIVERSITY OF CA RIVERSIDE. LIBRARY 3 1210 01981 1668 PARIS OF TO-DAY AN INTIMATE ACCOUNT OF ITS PEOPLE, ITS HOME LIFE, AND ITS PLACES OF INTEREST BY KATHARINE DE FOREST THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Ex Libris Jf* Frederick & Emmanuelle D'Hauthuille-Schwartz ri$tma$ PARIS OF TO-DAY PARIS OF TO-DAY AN INTIMATE ACCOUNT OF ITS PEOPLE, ITS HOME LIFE, AND ITS PLACES OF INTEREST BY KATHARINE DE FOREST Sllustratefc LONDON GAY & BIRD 22, Bedford Street, Strand 1900 All righis reserved Preface, The writer of this book is an American who exiled herself from her country, not by in- tention; for chance sent her to Paris and fetters of business kept her there. Her ex- patriation found comfort, however, in an un- usual privilege of contact with many phases of French life; which, beholding with two pairs of eyes, she has sought to translate into philosophy. For, indeed, the Old World is in many respects terra incognita to the New. The tourist knits his brows in passing like a pilgrim under the dull eyes of the Sphinx. Here, for instance, is a country which for some hundreds of years has kept a certain number of its citizens set apart, starred, medalled and uniformed as immortals—how shall that be interpreted at the beginning of the twentieth century? Old art and literature, old temples and monuments, old customs and traditions, have these a message to neolog- ists? Do they rest on eternal principles and vi PREFACE. speak of unchanging truths? This book is perhaps less a guide-book than a dream- book. -

Marriages of the French and the English Armies

disease. All diseases caused or aggravated by insufficient Deaths food rations also increased the mortality rate. Nor is this Dr. Sabatié, chief physician of the complementary hospital the only result of these acts. Young boys and girls have not of the Polytechnic School, is dead. developed normally; hence immediate steps should be taken Dr. Henri Chéron, former chief of the obstetric clinic of to these conditions. Calmette addressed an remedy urgent the Paris medical faculty, died at the age of 50. He was to the authorities to remedial measures appeal adopt urgent born in Paris, the son of a gynecologist of repute, and had at once, distributing substantial food to the children and the devoted himself to and radium constant medical tuberculosis particularly roentgen therapy. young, giving care, fighting in He was the founder of the Oeuvre du both notification and treatment. philanthropique radium, every possible way, by by and was charged with the work of giving such treatment to Transport of Wounded by Aeroplane the sick poor. He represented the radiotherapists at numer¬ ous French and international congresses. It is to the first trial of the of interesting report plan Dr. H. professor on the med¬ the wounded General Bernheim, honorary Nancy transporting by aeroplane. Paeymirau ical faculty, died in Paris. He was the author of a well was wounded on the Moroccan a shell recently front, frag¬ known work on hypnotism besides many purely medical ment striking him in the region of the heart. He was trans¬ studies. Bou-Denib on ported by aeroplane to in eastern Morocco the Raising the Birth Rate Algerian front, thus avoiding the shaking to which automobile transportation would have subjected him. -

A Particularly Tragic Case of Possible Alzheimer's Disease, That Of

Journal of Alzheimer’s Disease 71 (2019) 399–404 399 DOI 10.3233/JAD-190225 IOS Press Editorial A Particularly Tragic Case of Possible Alzheimer’s Disease, that of Marshal Petain´ Jadwiga Attier-Zmudka1 and Jean-Marie Serot´ 1,∗ Department of Geriatrics, CH de Saint Quentin, Saint Quentin, France Accepted 1 July 2019 Abstract. After World War I and more particularly in June 1940, the prestige of French Marshal Philippe Petain,´ considered as the winning general the battle of Verdun, was very high. He became President of Council while the French army was unable to stop the German offensives. But five years later he was sentenced to death for high treason. By rereading his bibliography from a medical perspective, it is possible to find multiple suggestive events and to affirm a posteriori Petain´ suffered from a neurodegenerative disorder, whose first signs appeared in the 1930s, suggestive of Alzheimer’s disease, which had an impact on French politics. The modern medical knowledge of this disease casts a new light on the behavior of Petain during the last war. Keywords: Alzheimer’s disease, dementia, neurocognitive syndrome, Petain´ INTRODUCTION Before and during the Second World War, the term “senility” was part of the popular language, Neurocognitive syndromes affect mostly elderly had a pejorative connotation, and was largely used people; they can often alter family environment and by physicians to describe the set of cognitive and sometimes have tragic consequences. The case of physical deterioration that occurs with aging. “Senil- Philippe Petain´ is particularly illustrative. He was ity” was considered as a physiological condition and made Marshal of France in 1918 after his decisive role “dementia” as a natural consequence of aging [1]. -

Susan Foley, the Christmas Tree Becomes French

The Christmas Tree Becomes French 139 The Christmas Tree Becomes French: From Foreign Curiosity to Philanthropic Icon, 1860-1914 Susan Foley On December 25, 1874, republican Deputy (later Senator) Léon Laurent-Pichat recorded in his diary: “After lunch to the Châtelet [theater], to the Christmas of the Alsatians and Lorrainers. In a box [loge] with Gambetta, Adam, Castelnau, Tiersot, Tirard; L[ouis] Blanc, Barni and his wife next to us. A big crowd.”1 The presence of these republican dignitaries and Alsatian sympathizers indicates that this was an event of some significance.2 So, too, does the longevity of the event. It was inaugurated in 1872 to distribute aid to the children of refugees who flooded into France following France’s defeat in the Franco-Prussian War of 1870-1871, and the subsequent cession of Alsace and Lorraine to Germany. The “Christmas tree of the Alsatians and Lorrainers,” as the event was generally called, continued annually in Paris until 1918, when Alsace and Lorraine were returned to France, and irregularly thereafter.3 Today, however, the event has been almost entirely forgotten. While the Christmas tree features prominently in histories of Christmas customs in a number of Western societies, this is not the case for France. The tree did not have a traditional Susan Foley is Principal Fellow in the School of Historical and Philosophical Studies at the University of Melbourne. Her books include A Political Romance: Léon Gambetta, Léonie Léon and the Making of the Third Republic (2012, with Charles Sowerwine). She is currently working on a study of Léon Laurent-Pichat and his family during the Second Empire and early Third Republic. -

PRESS Contact Us Belgium-China

P.2 (colonne de gauche) PRESS Contact us Belgium-China Association Avenue Paul Deschanel 92 B-1030 Bruxelles Tel - +32 2 803 80 33 Fax - +32 2 502 77 15 Maude THEUNEN General coordinator [email protected] Philippe LECHIEN Sponsoring and partnerships [email protected] Visual content Pictures are available on our website : www.belchin.be/ecransdechine Feel free to contact us if you don’t find the visual you need Accreditation For specific information regarding Ecrans de Chine, requests for filming, interviews and press passes, please send an email to [email protected]. The press pass will be available at the cinéma Vendôme desk from Thursday 12th October. P.2 (colonne de droite) PRACTICAL Venue L_e_ _V_e_n_d_ôm_e_ _ Chaussée de Wavre 18 B - 1050 Ixelles www.cinema-vendome.be www.facebook.com/cinemavendome/ Contacts Festival Ecrans de Chine Bruxelles [email protected] +32 2 803 80 33 www.belchin.be/ecransdechine https://www.facebook.com/ecransdechinebruxelles/ Ticket PRICES Opening night + movie : 10 € Single screening ticket : 8 € Discount : 6 € (-25, +60, unemployed) 3 days pass : 30 € Presales available online on www.belchin.be/ecransdechine EDITO Ecran de Chine is an annual film festival dedicated to independent Chinese documentaries. Founded in Paris in 2010, it quickly established itself as the most reliable source of creative documentaries realized by independent Chinese filmmakers to become an inescapable window on Chinese reality, all the while bringing to the fore the evolution of Chinese documentary filmmakers skills. Initially focussed on Paris, Ecrans de Chine has branched out to Italy, Germany and to Finland. This year, in 2017, it will also be present in Belgium ! For this first Brussels edition, 6 very different movies have been selected according to their subjects and method of approach, all however offering a very close look into the Chinese society of today. -

1914-1918 Le Sénat Pendant La Grande Guerre

1 1914-1918 LE SÉNAT PENDANT LA GRANDE GUERRE LE DÉBUT DU CONFLIT Lorsque, le 4 août 1914, commença ce que l’histoire allait retenir sous le nom de Grande Guerre, le Parlement, qui avait achevé ses travaux, le 15 juillet précédent, se réunit aussitôt en session extraordinaire, à l’invitation des présidents respectifs des deux assemblées, celui de la Haute Assemblée, le sénateur de l’Isère Antonin Dubost s’écriant : La justice immanente se lève enfin ! O Gambetta, salut à ta mémoire. Ancien journaliste, ancien préfet, maire de La-Tour-du-Pin, président du conseil général de l'Isère, député puis sénateur de ce même département et, en 1893, ministre de la Justice, ce dernier, surnommé par ses collègues le vieux mâcheur, en raison de son râtelier, rappelait ainsi sa fidélité à la mémoire de celui qui l'avait fait entrer en politique et qui, dans un autre conflit, avait incarné l'espoir de la nation.1 Ce même été, les parlementaires des deux chambres discutèrent et votèrent plusieurs textes de circonstance, en particulier trois lois relatives à l’état de siège, à la répression des indiscrétions de la presse et à l’ouverture de crédits supplémentaires pour les besoins de la défense nationale pendant toute la durée du conflit. Implicitement ces votes revenaient à consentir, d’emblée, à un renoncement de leurs pouvoirs au profit de l’exécutif, en particulier le contrôle de ses dépenses. De surcroît, afin de laisser le champ libre au Gouvernement et à l’état-major de l’Armée, Sénat et Chambre des députés sacrifièrent volontairement leur prépondérance en acceptant, le 3 septembre, d’ajourner sine die leurs travaux, au nom du principe d’Union sacrée qui imposait à l’ensemble des partis politiques l’acceptation de cette guerre et sa conduite par le seul exécutif. -

France: 1914 Onwards”

1/8 “France: 1914 Onwards” Lecturer: Dr. M. Jesenský E-mail: [email protected] Winter 2020 Introduction Alexis de Tocqueville described France in the mind-nineteenth century as "of all European nations … the best qualified to become, in the eyes of other people, an object of admiration, of hatred, of compassion, or alarm, never of indifference." France holds a unique status in the world. The "Hexagone" is a driving force for European integration and enjoys, with Great Britain and Germany, the status of first among equals in the European Union. From cinema and theatre to literature and philosophy, from high fashion to luxury manufacture to some of the world's truly great cuisine, France has been a global touchstone of both the arts and the art of living (and eating) well. The course offers a history of modern France, an extraordinary nation, with detailed analyses of politics, society, and culture. Week 1: A "certain idea of France" (pre-1914) It is impossible to understand the present without considering the past, but it might be argued that the impact of the past declines with time. Medieval and early modern France saw the struggle of kings to assert themselves against an unruly nobility. The Revolution and Empire brought a first stages of a transition to modern capitalism. The period from 1815 to 1914 saw the acceleration of changes and reforms. The making of France Sun King Liberté, Egalité, Fraternité The Empire into the Republic Week 2: War and Peace (1914-1929) The Great War, which lasted from August 1914 to November 1918, deeply marked the character of modern France. -

Compatriotism, Citizenship, and Catastrophe in French Martinique (1870 – 1902)

The Politics of Disaster in a Colony of Citizens: Compatriotism, Citizenship, and Catastrophe in French Martinique (1870 – 1902) By Christopher Michael Church A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Tyler Stovall, Chair Professor James P. Daughton Professor Thomas Laqueur Professor Percy Hintzen Spring 2014 The Politics of Disaster in a Colony of Citizens: Compatriotism, Citizenship, and Catastrophe in French Martinique (1870 – 1902) © Copyright 2014 Christopher Michael Church Abstract The Politics of Disaster in a Colony of Citizens: Compatriotism, Citizenship, and Catastrophe in French Martinique (1870 – 1902) By Christopher Michael Church Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Tyler Stovall, Chair As politicians of France’s Third Republic vied to build a democratic consensus and distance themselves from France’s recent autocratic past, they projected a fantasy of assimilation onto Martinique—one of France’s oldest colonies where the predominately non-white population had received full citizenship and universal manhood suffrage with the ratification of the Constitution of 1875. However, at the close of the nineteenth century, a series of disasters struck the French island of Martinique that threatened the republican fantasy of seamless assimilation: (1) the 1890 fire that destroyed the island’s capital of Fort-de-France; (2) the 1891 Atlantic hurricane that devastated the island’s economy and prompted a reevaluation of the place of the colony within the French nation; (3) the first general strike in 1900 wherein civil unrest in the colonies caused a political disaster in the metropole; and (4) the 1902 eruption of Mount Pelée that killed over 30,000 people nearly instantaneously and cemented a postcolonial relationship characterized by dependence. -

Andre Tardieus Failure As Prime Minister of France, 1929-1930 Tim K

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2002 The aT rdieu moment: Andre Tardieus failure as Prime Minister of France, 1929-1930 Tim K. Fuchs Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the History Commons Recommended Citation Fuchs, Tim K., "The aT rdieu moment: Andre Tardieus failure as Prime Minister of France, 1929-1930" (2002). LSU Master's Theses. 634. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/634 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE TARDIEU MOMENT: ANDRE TARDIEU’S FAILURE AS PRIME MINISTER OF FRANCE, 1929-1930 A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in The Department of History by Tim K. Fuchs B.A., Georgia Southern University, 1998 May 2002 TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ................................................................................................................................. iii CHAPTER 1 INTRODUCTION ............................................................................................................ 1 2 ECONOMIC BACKGROUND ....................................................................................... -

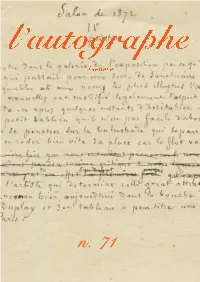

Genève L’Autographe

l’autographe Genève l’autographe L’autographe S.A. 24 rue du Cendrier, CH - 1201 Genève +41 22 510 50 59 (mobile) +41 22 523 58 88 (bureau) web: www.lautographe.com mail: [email protected] All autographs are offered subject to prior sale. Prices are quoted in EURO and do not include postage. All overseas shipments will be sent by air. Orders above € 1000 benefts of free shipping. We accept payments via bank transfer, Paypal and all major credit cards. We do not accept bank checks. Postfnance CCP 61-374302-1 3, rue du Vieux-Collège CH-1204, Genève IBAN: CH 94 0900 0000 9175 1379 1 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX paypal.me/lautographe The costs of shipping and insurance are additional. Domestic orders are customarily shipped via La Poste. Foreign orders are shipped via Federal Express on request. 1. Juliette Adam (Verberie, 1836 - Caillan, 1936) Geneva Autograph letter signed, dated Marseille 17. 7. 05 by the French author and feminist. Adam addresses the director of the Journal de Genève, Horace Micheli, thanking him for the splendid article on his recent volume of Mes souvenirs (1902-1910). 1 p. In fine condition. Included: autograph dedication signed to de director of the Journal de Genève. € 100 2. Juliette Adam (Verberie, 1836 - Callian, 1936) La Nouvelle Revue Autograph letter signed two times “Juliette Adam/Juliette Lamber”, dated “4 9bre 1884” by the French writer, director and founder at La Nouvelle Revue. Adam addresses a lady:”…Je ferai parler du livre que vous envoyez à la n.lle Revue, et que mon secretaire de la rédaction, M. -

Les Présidents De La République © Éditions First, 2007

Philippe Valode Les Présidents de la République © Éditions First, 2007 Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consen- tement de l’auteur, de ses ayants droit ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. ISBN : 978-2-7540-0344-5 Dépôt légal : 1er trimestre 2007 Imprimé en Italie Conception couverture : Bleu T Photos : © Patrick Robert, Thierry Orban, Bettmann, Hulton-Deutsch Collection / Corbis Conception graphique : Georges Brevière Nous nous efforçons de publier des ouvrages qui correspondent à vos attentes et votre satisfaction est pour nous une priorité. Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à : Éditions First En partenariat avec le CNL. 27, rue Cassette, 75006 Paris Tél : 01 45 49 60 00 Fax : 01 45 49 60 01 e-mail : [email protected] En avant-première, nos prochaines parutions, des résumés de tous les ouvrages du catalogue. Dialoguez en toute liberté avec nos auteurs et nos éditeurs. Tout cela et bien plus sur Internet à www.efirst.com ISBN numérique : 978-2-7540-2641-3 Sommaire Introduction 5 Alexandre Millerand 76 Gaston Doumergue 82 La Ire République Paul Doumer 89 collective 11 Albert Lebrun 91 La IIe République 15 La IVe République 99 Louis Napoléon Vincent Auriol 100 Bonaparte 15 René Coty 106 La IIIe République 19 La Ve République 115 Adolphe Thiers 19 Charles de Gaulle 115 Patrice de Mac-Mahon 28 Alain Poher 127 Jules Grévy 35 Georges Pompidou 129 Sadi Carnot 42 Valéry Giscard Jean Casimir-Perier 49 d’Estaing 134 Félix Faure 51 François Mitterrand 140 Émile Loubet 55 Jacques Chirac 152 Armand Fallières 61 Raymond Poincaré 67 Paul Deschanel 72 Introduction De la Ire à la Ve République… Les premiers temps La République est née en France en septembre 1792 et va durer, juridiquement, jusqu’en 1804, date de l’instauration du Premier Empire. -

1 Paul Deschanel Est Né Le 13 Février 1855 À Schaerbeek, Commune De L

1 Paul Deschanel est né le 13 février 1855 à Schaerbeek, commune de l’agglomération bruxelloise. Son père, Emile Deschanel a épousé l’année précédente Adèle Feigneaux, une liégeoise. Il est en exil suite au coup d’état du 2 décembre 1851, avec Victor Hugo, Edgar Quinet, Arago, jusqu’à ce que l’amnistie générale de 1859, permettent aux uns et aux autres de rentrer. « Premier né de l’exil », Paul passera quatre heureuses années à Bruxelles en ne voyant malheureusement pas souvent son père, souvent absent pour dispenser des cours ou prendre des contacts politiques, dispensant toujours des idées patriotiques, républicaines et libérales. (L’Illustration –Coll. l’Apostrophe) Dès 8 ans, Paul est mis en pension, période difficile où il se raccroche à ses études. Excellent dans les matières littéraires, il suit les cours des lycées Louis-le- Grand et Condorcet. Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine Rendez-vous du Patrimoine – avril 2015 2 La guerre 1870-1871 marque profondément Paul Deschanel qui a 15 ans le 19 juillet 1870. Sa famille a fui Paris pour la province en maudissant Napoléon III. Après un baccalauréat de lettres et une licence, il passe son service militaire à Paris comme engagé volontaire. Puis, il poursuit ses études à l’Ecole libre des sciences politiques, tout juste créée pour former les cadres de la haute administration et réussit une licence en droit. A 21 ans, il hésite sur la carrière à suivre, littéraire ou politique ; l’idéal serait de faire comme son père, les deux. Paul Deschanel commence par quelques expériences dans le journalisme.