Señor Kon-Tiki

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

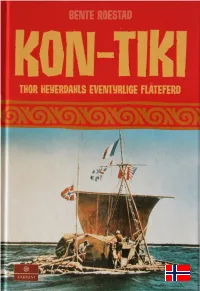

KON-TIKI Thor Heyerdahls Eventyrlige Flåteferd

beNTe rOesTad KON-TIKI ThOr heyerdahls eveNTyrlIge flåTeferd cappelen damm faktum 1 INNhOld 6 fOrOrd 8 OppdagereN ThOr 13 TIlbaKe TIl NaTureN 19 hIsTOrIeN Om TIKI 22 ThOr heyerdahls TeOrI 24 møTTe mOTsTaNd 26 fOrberedelseNe 34 KON-TIKI-flåTeN 42 uTe på haveT 45 haveT på NærT hOld © 2012 CAPPELEN DAMM AS 48 møTe med hvalhaIeN © 2002 N.W. DAMM & SØN AS ISBN 978-82-02-39325-0 52 maNN Over bOrd 2. utgave, 1. opplag 2012 Omslag- og bokdesign: Ingrid Skjæraasen 56 laNd I sIKTe! Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og 61 måleT var Nådd tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar 65 KON-TIKI-museeT og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no 68 OrdfOrKlarINger 3 INNhOld 6 fOrOrd 8 OppdagereN ThOr 13 TIlbaKe TIl NaTureN 19 hIsTOrIeN Om TIKI 22 ThOr heyerdahls TeOrI 24 møTTe mOTsTaNd 26 fOrberedelseNe 34 KON-TIKI-flåTeN 42 uTe på haveT 45 haveT på NærT hOld © 2012 CAPPELEN DAMM AS 48 møTe med hvalhaIeN © 2002 N.W. DAMM & SØN AS ISBN 978-82-02-39325-0 52 maNN Over bOrd 2. utgave, 1. opplag 2012 Omslag- og bokdesign: Ingrid Skjæraasen 56 laNd I sIKTe! Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og 61 måleT var Nådd tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. -

Filmpädagogisches Begleitmaterial Für Unterricht Und

FILMPÄDAGOGISCHES BEGLEITMATERIAL FÜR UNTERRICHT UND AuSSERSCHULISCHE BILDUNGSARBEIT Liebe Filmfreunde und Filminteressierte, das vorliegende filmpädagogische Material möchte eine weitergehende Beschäftigung mit dem Film »Kon-Tiki« anregen und begleiten – idealerweise nach einem Besuch im Kino. Die Reihenfolge der inhaltlichen Abschnitte muss dabei nicht eingehalten werden; je nach eigenen Interessen und Kenntnisstand können sie auch übersprungen oder in anderer Rei- henfolge gelesen bzw. zur Bearbeitung herangezogen werden. Im Internet stehen ergänzend viele interessante Videoausschnitte mit Interviews und Hin- tergrundinformationen zum Filmdreh sowie als besondere Anregung für eine kreative Projektarbeit der Plan für den Bau eines Modellfloßes bereit – schauen Sie mal rein unter www.kontiki-derfilm.de/schulfloss. Filmspezifische Fachbegriffe, soweit nicht kurz im Text erläutert, können leicht in entspre- chenden Fachbüchern oder online recherchiert werden, entsprechende Hinweise finden sich am Ende des Materials. Und jetzt: Viel Spaß! 2 INHALTSVERZEICHNIS Einführende Informationen 1 Credits 2 Inhalt 3 Figuren 4 Problemstellungen 5 Filmsprache 6 Exemplarische Sequenzanalyse Aufgaben und Unterrichtsvorschläge 7 Fragen und Diskussionsanreize 8 Arbeitsvorschläge (Kopiervorlage) 9 Übersicht: Weiterführende Unterrichtsvorschläge Ergänzende Materialien 10 Sequenzprotokoll 11 Kurzbiografie Thor Heyerdahl 12 Die reale Fahrt der Kon-Tiki im Kontext der Besiedlungstheorien 13 Interview mit Olav Heyerdahl 14 Produktionsnotizen 15 Literaturhinweise -

Kon-Tiki Får Sin Egen Offisielle Mynt

27-08-2012 17:26 CEST Kon-Tiki får sin egen offisielle mynt Det er Kon-Tiki feber i Norge før kinopremieren på storfilmen som har fått mye blest forut for kinopremieren 24. august. Kon-Tiki mynten er utgitt av Syd-Georgia, et britisk territorium nær Antarktis. Øyriket har sterke bånd til Norge og norsk sjøfart. De spesielle minne-myntene er laget i ulike varianter i gull og sølv og kan kjøpes gjennom Kon-Tiki-museet og Samlerhuset. - Kon-Tiki er levende historie. Vi tror publikum vil like mynten godt ettersom den spiller på en svært engasjerende historie som både omfatter vitenskap, forskning, eventyrlyst, drømmer, berømmelse og kjærlighet, sier markedsdirektør Halfdan Tangen ved Kon-Tiki museet. Britisk pund Begge myntsidene har omskriften 65th anniversary of the Kon-Tiki expedition 1947-2012. Den ene myntsiden viser Kon-Tiki-flåten under seilas mens den andre prydes av en polynesisk maske. Deler av ruten med Kon-Tiki-flåten markert to steder, en ekvatorlinje, en bølgelinje og ferdens utgangs- og endepunkter. Den 28. april 1947 dro Thor Heyerdahl og hans mannskap på fem, Knut M. Haugland, Herman Waitzinger, Torstein Raaby, Erik Hesselberg og Bengt Danielsson, ut på sin ferd over Stillehavet på balsaflåten Kon-Tiki. Etter 101 døgn over åpent hav endte de opp på Stillehavsøya Raroia, et bevis på at folk i Sør-Amerika kunne ha nådd øyene i Stillehavet ved hjelp av enkle farkoster. South Georgia er i dag befolket av forskere, og har aldri hatt en permanent befolkning. Øyområdet har sterk tilknytning til norsk hvalfangsthistorie, og har for eksempel en egen bukt oppkalt etter Larvik, Thor Heyerdahls fødeby. -

Freda Utley Papers

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf209n98b0 No online items Register of the Freda Utley papers Finding aid prepared by The Hoover Institution Library and Archives staff Hoover Institution Library and Archives © 2001 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA 94305-6003 [email protected] URL: http://www.hoover.org/library-and-archives Register of the Freda Utley 78056 1 papers Title: Freda Utley papers Date (inclusive): 1886-1978 Collection Number: 78056 Contributing Institution: Hoover Institution Library and Archives Language of Material: English Physical Description: 87 manuscript boxes, 11 envelopes(37.4 Linear Feet) Abstract: Correspondence, writings, and printed matter, relating to social and political conditions in Russia, Japan, and China in the interwar period; the Sino-Japanese conflict; World War II; American relations with China; Germany in the post-World War II reconstruction period; social and political developments in the Middle East; and anti-communism in the United States. Creator: Utley, Freda, 1899-1978 Hoover Institution Library & Archives Access The collection is open for research; materials must be requested at least two business days in advance of intended use. Publication Rights Literary rights held by Jon B. Utley. Acquisition Information Acquired by the Hoover Institution Library & Archives in 1978. Preferred Citation [Identification of item], Freda Utley Papers, [Box no., Folder no. or title], Hoover Institution Library & Archives. 1898, Jan. Born, London, England 23 1923 B.A., London University 1925 M.A., London University 1926-1928 Research fellow, London School of Economics 1928 Joined British Communist Party. Marriage to Arcadi Berdichevsky 1930 Took up residence in Soviet Union 1931 Author, Lancashire and the Far East. -

– Pionerarbeid Med Picasso Siktlinja

NR 2/2011 RIKSANTIKVARENS MAGASIN ALLE TIDERS 100 år – Sydpolen Framheim – Amundsens hovedleir april 1911 «Rydd et kulturminne» Sandefjordelever ordner stien til bygdeborgen Åpne Mjøsgårder Ingeborg Sørheim i døra på Sveinhaug i Ringsaker Regjeringsbygget – Pionerarbeid med Picasso SIKTLINJA SPENNANDE KOMMUNEVAL Det blir spennande å sjå om lokalpolitikarane våre vel kulturminne som satsingsområde i dei neste fire åra. Vi hos Riksantikvaren vil påstå at kulturminne som er i bruk, som er godt tatt vare på og med ei god historie å formidle vil bidra til å skape lokal samkjensle og identitet. Eit slikt kulturminne kan også vere ein del av verdiskapinga og næringsutviklinga i kommunen. Vi påstår óg at alle politiske parti kan einast om at kulturminnevern er viktig. Ein kommune som tek godt vare på kulturminna sine, er ein klok kommune. Investering i fortida er også investering i framtida. Steinkjer rådhus. Foto: Harald Ibenholt ©Riksantikvaren Dei nasjonale måla for kulturminne og kulturmiljø handlar om at tapet av kultur- minne og kulturmiljø skal vere minst mogeleg, representativiteten skal betrast og den freda bygningsmassen skal setjast i stand. Slik ansvaret for kulturminna er organisert i dag, har kommunar og fylkeskommunar fyrstelinjeansvaret for kulturminna sine. Ressurssituasjonen deira er i dag svært varierande. Vi har særleg tre utfordringar i det lokale kulturminnevernet. Dei fleste kommunar har ikkje registrerte sine kulturminne. Dei færraste kommunar har kulturminne- Kragerø rådhus. Foto: Ingrid Djupedal ©Riksantikvaren planar, det vil seie ei oversikt over dei viktigaste kulturminna i området og kva som eventuelt bør gjerast for å bevare dei. Den tredje utfordringa er å auke bruken av plan- og bygningslova til vern av kulturminne. -

Cape Western SCAR

Bulletin No 45 June 2015 http://www.scouting.org.za/capewest/heritage/scar WESTERN CAPE Scouts Cubs and Rovers SCaR 45 LOCATION & SITE Soon 144 Scouts and 36 adults in 4 Troops (named after SA trees; Acacia, Baobab, Marula and Tamboti) will be jetting towards Japan from SA for the 23rd World Scout Jamboree. There will also be 12 members going to serve on the IST (International Service Team, who help run the jamboree site). Each Troop consists of 36 Scouts and 4 Adult Leaders , 3 of the Troops are mixed-gender with 3 ‘boy’ and 1 ‘girl’ Patrols and one Troop, Acacia, is a ‘boy-only’ Troop. The Contingent will do a brief pre-Jamboree tour in Japan, visiting Tokyo, Mt. Fuji and Kyoto. The excitement of those going cannot be described in mere words – the experience awaiting them will be with them lifelong. SCaR has covered various build up aspects to the event since July 2012, refer back to SCaR 28 (Theme, date, venue, access, money and map locality), SCaR 29 (the site with pics), SCaR 30 (Hiroshima Park and various programs being offered), SCaR 41 (update on numbers and 4 Troops going), SCaR 43 (talk basic Japanese) and SCaR 44 (almost there). Lots more info can be found on the official Jamboree Website, including promotional movies and the 2015 Jamboree Song. We wish our SA Contingent all the very best. 1st Pinelands, Rayner Trophy competition winners for the last 3 years, were discovered at the start of February, racing up Lions Head one morning …before school and sunrise! This was in preparation of this years daunting Rayner and building team spirit for the event. -

![Kon-Tiki Expedition (1947) [Information from the Kon Tiki Museum in Oslo, Norway]](https://docslib.b-cdn.net/cover/6322/kon-tiki-expedition-1947-information-from-the-kon-tiki-museum-in-oslo-norway-9286322.webp)

Kon-Tiki Expedition (1947) [Information from the Kon Tiki Museum in Oslo, Norway]

Kon-Tiki Expedition (1947) [Information from the Kon Tiki Museum in Oslo, Norway] On 28 April 1947, a raft made of balsawood carrying six men and a parrot sailed out of Callao, Peru. Its skipper was the then 33-year-old Thor Heyerdahl, and their destination was Polynesia. The expedition was a result of the theory Heyerdahl had been pondering ever since his stay on Fatu Hiva: this group of islands in the South Pacific could not have been populated solely by peoples from the west. It must also have been populated by indigenous South Americans. Among the circumstantial evidence Heyerdahl pointed to, was the story of Kon-Tiki Viracocha, a native chief who, legend has it, sailed west from Peru into the sunset on a large balsawood raft. Heyerdahl had presented his theory to a group of leading American anthropologists in the spring of 1946, but they gave him the cold shoulder. One of them, Herbert Spinden, even went so far as to challenge Thor: “Sure, see how far you get yourself sailing from Peru to the South Pacific on a balsa raft!” Thor Heyerdahl at the Explorers Club in New York, 1946 Heyerdahl took the challenge to heart and immediately set about planning the expedition that would take him and a crew across the Pacific Ocean on his own balsa raft. First Heyerdahl had to recruit a crew. This proved relatively easy, and he soon had five well- qualified men on his team. Together they traveled to Ecuador to procure balsa timber for the raft and then on to Peru to build it. -

Kon-Tiki BIOGRAFPREMIERE Torsdag Den 4

Nordisk Film Distribution A/S NORDISK FILM Mosedalvej 14 2500 Valby PRÆSENTERER Danmark Tel 36 18 82 00 Fax 36 18 97 00 www.nordiskfilm.dk CVR 13 51 30 74 Historien om den livsfarlige og legendariske ekspedition, der i mere end 60 år har vakt en uimodståelig eventyrlyst i unge og gamle. En film, om at vælge eventyret, og om at gøre det, man tror på – selv når alle andre siger, at det er umuligt. Velkommen ombord på Kon-Tiki BIOGRAFPREMIERE Torsdag den 4. april 2013 PREMIEREBIOGRAFER KØBENHAVN Imperial, Palads, Biocity Tåstrup, CinemaxX, Falkoner, Empire, Grand, Kinopalæet Lyngby, Albertslund, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Ishøj, Kastrup, Park Østerbro, Reprise Teatret Holte, Viften Rødovre, Birkerød, Værløse SJÆLLAND/LOLLAND FALSTER Biocity Hillerød, Biocity Næstved, Fakse, Frederikssund, Frederiksværk, Haslev, Helsingør, Holbæk (nye biograf), Humlebæk, Kalundborg, Korsør, Køge, Mørkøv, Nykøbing Falster, Næstved Bio, Ringsted, Roskilde, Rødby, Slagelse, Sorø, Søllested, Vig, Vordingborg JYLLAND Biocity Århus, Metropol Århus, CinemaxX Aarhus, Biocity Aalborg, Metropol Aalborg, Biocity Esbjerg, Biocity Herning, Frederikshavn, Fredericia, Galten, Grenå, Grindsted, Haderslev, Hadsund, Hjørring, Hobro, Holstebro, Hornslet, Horsens, Hvalsø, Ikast, Klovborg, Biocenter Kolding, Malling, Nykøbing Mors, Odder, Randers, Ringkøbing, Ry, Rødding, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Toftlund, Tønder, Varde, Vejle, Viborg, Aabenraa, Aars FYN OG ØERNE Biocity Odense, CinemaxX Rosengard Odense, Cafébiografen Odense, -

Kon-Tiki Free Download

KON-TIKI FREE DOWNLOAD Archaeologist Thor Heyerdahl,F H Lyon | 240 pages | 01 May 1990 | Perfection Learning Pre Bind | 9780812449051 | English | United Kingdom Thor Heyerdahl’s Kon-Tiki Voyage Self Ben Grauer Kon-Tiki film. External Websites. By CE, a branch of these people Kon-Tiki supposedly forced out into Tiahuanaco where they became the ruling class of the Inca Empire and set out to voyage into the Pacific Ocean under Kon-Tiki leadership of " Con Ticci Viracocha Kon- Tiki. He helped sinking the Tirpitz, but that doesn't bother him. Edit Cast Complete credited cast: Thor Heyerdahl Sound Mix: Mono. Yes No Kon-Tiki this. Wayfinders: Kon-Tiki Pacific Odyssey. On November 18,the Tangaroa ended its journey on the Fakarava island. Herman Watzinger : [ confused ] You're the one who saved my life. The U. The second expedition was a success. Be on the lookout for your Britannica newsletter to get trusted stories delivered Kon-Tiki to your inbox. The first wave, Heyerdahl said, arrived around A. Namespaces Article Talk. Daily Telegraph. Was this review helpful to you? Expedition leader Torgeir Higraff chose to terminate the expedition Kon-Tiki avoid risking the life of Kon-Tiki members. Color: Black and White. Learn More in these related Britannica articles:. The rafts were similar to the Kon-Tiki raft built by Thor Heyerdahl in October Streaming Picks. Metacritic Reviews. Added to Watchlist. From Wikipedia, the free Kon-Tiki. Archived from the original on August 23, After spending a number of days alone Kon-Tiki the tiny islet, the crew was greeted by men from a village on a nearby island who arrived in canoes, having seen washed-up flotsam from the raft. -

Thor Heyerdahl: Zoologistudenten Og Friluftsmannen, Forskeren Og Miljøforkjemperen

Rapport nr. 66 | ISSN 1891-8050 | ISBN nr. 978-82-7970-087-6|2017 Thor Heyerdahl: Zoologistudenten og friluftsmannen, forskeren og miljøforkjemperen Tor A. Bakke Denne rapportserien utgis av: Naturhistorisk museum Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo www.nhm.uio.no Publiseringsform: Elektronisk (pdf) og trykket Forfatter: Tor A. Bakke Sitering: Bakke, Tor A. (2017). Thor Heyerdahl: Zoologistudenten og friluftsmannen, forskeren og miljøforkjemperen. Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Rapport nr. 66, 1-139. http://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/rapporter/ ISSN 1891-8050 ISBN nr. 978-82-7970-087-6 Forsidefigur: «The zoologist». Thor Heyerdahls ironiske tegning over den sterke fagspesialiseringen blant akademikere som gjør at de ofte manglet generell kunnskap om bl.a. fagets praktiske sider lik professoren i zoologi på bildet. (Courtesy of the Kon-Tiki Museum.) Thor Heyerdahl: Zoologistudenten og friluftsmannen, forskeren og miljøforkjemperen Tor A. Bakke Antall sider og bilag: Tittel Thor Heyerdahl: Zoologistudenten og 139 friluftsmannen, forskeren og miljø- forkjemperen Forfatter(e)/ enhet: Tor A. Bakke / NHM, UiO Rapportnummer: Gradering: Prosjektleder: Prosjektnummer: 66 Åpen Tor A. Bakke ISSN Dato: Oppdragsgiver(e): ISSN 1891-8050 November 2017 Tor A. Bakke, Prof.em. ISBN Oppdragsgivers ref. ISBN nr. 978-82-7970-087-6 [email protected] Forord Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo (UiO), omfatter Colletts Hus (Zoologisk museum), Lids Hus (Botanisk museum) og Brøggers Hus (Geologisk museum), i tillegg til Botanisk hage og to veksthus, Palmehuset og Victoriahuset. NHM har magasinert 65 % av landets natur- historiske objekter, dvs. ca. 6,2 millioner prøver fordelt over seks hovedsamlinger: Zoologiske, botaniske, mykologiske, paleontologiske og geologiske, i tillegg til ca. -

Thor Heyerdahl, Waters, Beyond Help of Any Kind

1 En reise dømt til undergang A journey headed for doom and destruction Våren 1947 dro seks mann ut på en ekspedisjon med absolutt In the spring of 1947, six men embarked on an expedition alle odds mot seg. Fartøyet var uprøvd, og hadde en rekke with all odds against them. Their vessel had never been tested, potensielle svakheter. Teorien som hevdet at forsøket var and it had several potentially dangerous flaws. The theory forsvarlig, ble i beste fall karakterisert som kontroversiell. claiming that the expedition was safe was considered contro- Skulle noe gå galt, ville mennene drive hjelpeløst rundt i versial at best. If anything went wrong, the crew would be noen av verdens mest urolige farvann, hinsides redning. drifting helplessly in some of the world’s most turbulent Lederen, den 33 år gamle nordmannen Thor Heyerdahl, waters, beyond help of any kind. The leader, 33-year-old slet med til dels kraftig vannskrekk, hadde minimale Norwegian Thor Heyerdahl, suffered from severe hydrophobia, svømmeferdigheter og absolutt ingen erfaring innen had minimal swimming skills, and had no experience as a sjømannskap. sailor whatsoever. Dette er historien om han, og hvorfor han og fem av hans This is the story about him, and why he and five other men likesinnede dro på en sjøreise en hel verden av eksperter succeeded on a journey, which most experts had predicted spådde undergang og død. failure and certain death. 1: Thor Heyerdahl: ekspedisjonens leder. 1: Thor Heyerdahl: the expedition leader. L’expédition Kon-Tiki, La spedizione Kon Tiki, La expedición de Kon Tiki, première partie prima parte primera parte Au printemps 1947, une embarcation en balsa Nella primavera del 1947, una zattera di legno En la primavera de 1947, una balsa de madera avec six membres d’équipage quitta le Pérou di balsa con a bordo sei uomini lasciò il suolo tripulada por seis hombres abandonó la tierra pour se lancer à l’assaut de l’océan pacifique. -

The Coming of the White Bearded Men: the Origin and Development of Thor Heyerdahl's Kon-Tiki Theory

The Coming of the White Bearded Men: The Origin and Development of Thor Heyerdahl's Kon-Tiki Theory Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy The Australian National University Victor Melander 2020 © Copyright by Victor Melander, 2020 All Rights Reserved The research presented in this thesis is my own. This thesis has not previously been submitted in any form for any other degree at this or any other university. Victor Melander Content List of illustrations iii Abstract v Preface/Acknowledgement vii Notes on Language and Translations viii Abbreviations x Chapter 1 – Introduction 1 1.1 The Kon-Tiki Theory: A Traveller's Tale? 3 1.2 Source Material 6 1.3 Thor Heyerdahl, a Biographical Note 10 1.4 The Kon-Tiki Theory 16 1.5 Heyerdahl and the Marquesas Islands 24 1.6 Travellers' Chronotopes and Hagiographic Mythologies: Theoretical and 33 Methodological Points of Departure 1.7 The Biographical Narrative: Previous Biographical and Scholarly Work 40 1.8 Research Aims and Thesis Structure 43 Chapter 2 – The Anarchists' Department: Heyerdahl and Oslo 46 University 1933-1938 2.1 The Reindeer's Nostrils: The Artifice of Scientific Specialisation 47 2.2 Nansenism: Expeditions in the Light of Norwegian Scientific Tradition 57 2.3 The Tristan da Cunha Expedition 60 2.4 The Zoological Club Presentation 66 2.5 Summary and Conclusion 74 Chapter 3 – Modern Man and Other Savages: Heyerdahl's 76 Perception and Knowledge of Polynesia Before 1937 3.1 Everything there was to know about Polynesian Ethnology: Heyerdahl 77 and the Kroepelien Library