Livro Resumos 2006

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Growing Alcantarea

Bromeliaceae VOLUME XLII - No. 3 - MAY/JUNE 2008 The Bromeliad Society of Queensland Inc. P. O. Box 565, Fortitude Valley Queensland, Australia 4006, Home Page www.bromsqueensland.com OFFICERS PRESIDENT Olive Trevor (07) 3351 1203 VICE PRESIDENT Anne McBurnie PAST PRESIDENT Bob Reilly (07) 3870 8029 SECRETARY Chris Coulthard TREASURER Glenn Bernoth (07) 4661 3 634 BROMELIACEAE EDITOR Ross Stenhouse SHOW ORGANISER Bob Cross COMMITTEE Greg Aizlewood, Bruce Dunstan, Barry Kable, Arnold James,Viv Duncan, David Rees MEMBERSHIP SECRETARY Roy Pugh (07) 3263 5057 SEED BANK CO-ORDINATOR Doug Parkinson (07) 5497 5220 AUDITOR Anna Harris Accounting Services SALES AREA CASHIER Norma Poole FIELD DAY CO-ORDINATOR Ruth Kimber & Bev Mulcahy LIBRARIAN Evelyn Rees ASSISTANT SHOW ORGANISER Phil Beard SUPPER STEWARDS Nev Ryan, Barry Genn PLANT SALES Pat Barlow Phil James COMPETITION STEWARDS Dorothy Cutcliffe, Arnold James CHIEF COMPETITION STEWARD HOSTESS Gwen Parkinson BSQ WEBMASTER Ross Stenhouse LIFE MEMBERS Grace Goode OAM Peter Paroz, Michael O’Dea Editors Email Address: [email protected] The Bromeliad Society of Queensland Inc. gives permission to all Bromeliad Societies to re- print articles in their journals provided proper acknowledgement is given to the original author and the Bromeliaceae, and no contrary direction is published in Bromeliaceae. This permission does not apply to any other person or organisation without the prior permission of the author. Opinions expressed in this publication are those of the individual contributor and may not neces- sarily reflect the opinions of the Bromeliad Society of Queensland or of the Editor Authors are responsible for the accuracy of the information in their articles. -

Redalyc.Bromeliad Ornamental Species: Conservation Issues And

Acta Scientiarum. Biological Sciences ISSN: 1679-9283 [email protected] Universidade Estadual de Maringá Brasil Bonato Negrelle, Raquel Rejane; Mitchell, Darcy; Anacleto, Adilson Bromeliad ornamental species: conservation issues and challenges related to commercialization Acta Scientiarum. Biological Sciences, vol. 34, núm. 1, enero-marzo, 2012, pp. 91-100 Universidade Estadual de Maringá .png, Brasil Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187123657012 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Acta Scientiarum http://www.uem.br/acta ISSN printed: 1679-9283 ISSN on-line: 1807-863X Doi: 10.4025/actascibiolsci.v34i1.7314 Bromeliad ornamental species: conservation issues and challenges related to commercialization Raquel Rejane Bonato Negrelle1*, Darcy Mitchell2 and Adilson Anacleto3 1Laboratório OIKOS, Universidade Federal do Paraná, Cx. Postal 19023, 81531-970, Curitiba, Paraná, Brazil. 2Centre for Non Timber Resources, Royal Roads University, Victoria, British Columbia, Canada. 3Faculdade do Litoral Paranaense, Guaratuba, Paraná, Brazil *Author for correspondence. E-mail: [email protected] ABSTRACT. Bromeliads grow almost exclusively in the New World tropics and subtropics, mainly in South America in the Brazilian Atlantic Forest (ca. 1200 species). Within the last few decades, their beautiful shapes and colors, low maintenance and easy adaptability to small gardens have brought bromeliads into worldwide use as ornamental plants. While the ornamental bromeliad trade could make significant contributions to household economies in rural areas, the trade may represent a significant threat in some of the bromeliad biodiversity hotspot countries such as Brazil, Bolivia and Colombia. -

Sistemática Y Evolución De Encyclia Hook

·>- POSGRADO EN CIENCIAS ~ BIOLÓGICAS CICY ) Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Posgrado en Ciencias Biológicas SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN DE ENCYCLIA HOOK. (ORCHIDACEAE: LAELIINAE), CON ÉNFASIS EN MEGAMÉXICO 111 Tesis que presenta CARLOS LUIS LEOPARDI VERDE En opción al título de DOCTOR EN CIENCIAS (Ciencias Biológicas: Opción Recursos Naturales) Mérida, Yucatán, México Abril 2014 ( 1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS OSCJRA )0 f CENCIAS RECONOCIMIENTO S( JIOI ÚGIC A'- CICY Por medio de la presente, hago constar que el trabajo de tesis titulado "Sistemática y evo lución de Encyclia Hook. (Orchidaceae, Laeliinae), con énfasis en Megaméxico 111" fue realizado en los laboratorios de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investiga ción Científica de Yucatán , A.C. bajo la dirección de los Drs. Germán Carnevali y Gustavo A. Romero, dentro de la opción Recursos Naturales, perteneciente al Programa de Pos grado en Ciencias Biológicas de este Centro. Atentamente, Coordinador de Docencia Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Mérida, Yucatán, México; a 26 de marzo de 2014 DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Declaro que la información contenida en la sección de Materiales y Métodos Experimentales, los Resultados y Discusión de este documento, proviene de las actividades de experimen tación realizadas durante el período que se me asignó para desarrollar mi trabajo de tesis, en las Unidades y Laboratorios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., y que a razón de lo anterior y en contraprestación de los servicios educativos o de apoyo que me fueron brindados, dicha información, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, le pertenece patrimonialmente a dicho Centro de Investigación. -

Novo Documento 2019-02-19 20.24.05

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO Cristhyane Claudino Pimentel Fenologia, sucesso reprodutivo e mirmecofilia de Epidendrum cinnabarinum (Salzm. ex Lindl) (Orchidaceae) em fragmento de floresta atlântica no nordeste do Brasil João Pessoa Novembro, 2018 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO Cristhyane Claudino Pimentel Fenologia, sucesso reprodutivo e mirmecofilia de Epidendrum cinnabarinum (Salzm. ex Lindl) (Orchidaceae) em fragmento de floresta atlântica no nordeste do Brasil Trabalho de conclusão do curso de Ciências Biológicas, apresentado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba. Orientadora: Denise Dias da Cruz João Pessoa Novembro 2018 Catalogação na publicação Seção de Catalogação e Classificação P644f Pimentel, Cristhyane Claudino. Fenologia, sucesso reprodutivo e mirmecofilia de Epidendrum cinnabarinum (Salzm. ex Lindl) (Orchidaceae) em fragmento de floresta atlântica no nordeste do Brasil / Cristhyane Claudino Pimentel. - João Pessoa, 2018. 45 f. : il. Orientação: Denise Cruz. Monografia (Graduação) - UFPB/CCEN. 1. defesa, herbivoria, nectário-extrafloral. I. Cruz, Denise. II. Título. UFPB/CCEN Scanned by CamScanner Agradeço em primeiro a lugar a Deus, que iluminou meu caminho durante esta caminhada e a minha mãe, que sempre fez de tudo sem nunca medir esforços para que eu chegasse nessa etapa em minha vida. AGRADECIMENTOS Antes de tudo gostaria de agradecer a Deus que em sua infinita bondade e misericórdia me deu forças para que pudesse chegar até aqui. Foram inúmeras as dificuldades, mas em tudo o Senhor me ajudou. -

Biodiversidade Brasileira Número Temático Manejo Do Fogo Em Áreas Protegidas Editorial

Editorial 1 Biodiversidade Brasileira Número Temático Manejo do Fogo em Áreas Protegidas Editorial Katia Torres Ribeiro1, Helena França2, Heloísa Sinatora Miranda3 & Christian Niel Berlinck4 Neste segundo número de Biodiversidade Brasileira trazemos ampla e variada discussão sobre o manejo do fogo em áreas protegidas. Abrimos assim a segunda linha editorial da revista, que visa à publicação dos resultados técnico-científicos do processo de avaliação do estado de conservação das espécies bem como, na forma de números temáticos, a discussão, entre pesquisadores de diversas áreas e gestores, de temas críticos relacionados à conservação e ao manejo. A dimensão alcançada pelos incêndios em áreas naturais, rurais e urbanas do Brasil no ano de 2010 explicitou à sociedade, mais uma vez, a situação dramática e quase cotidiana em grande parte do país, no que diz respeito ao fogo. É claro que a situação pregressa e a atual não são admissíveis. No entanto, tem-se cada vez maior clareza de que a resposta ao emprego do fogo no Brasil, com sua tamanha complexidade, não pode se pautar apenas na proibição do seu uso e no combate aos focos que ocorrerem. A situação é mais complexa – o fogo é ainda ferramenta importante em muitas áreas rurais, do ponto de vista sócio-econômico, mesmo considerando o investimento em novas tecnologias, além de ser uma expressão de conflitos diversos. Seu uso pode ser, em alguns contextos, eventualmente preferível em comparação com outras opções acessíveis de trato da terra, e há ainda situações em que seu emprego intencional pode ser recomendável como ferramenta de manejo de áreas protegidas. É preciso investir na consolidação da informação, disseminação do conhecimento e discussão para que possamos, como sociedade e governo, ter uma visão mais completa do fenômeno ‘fogo’ no país, considerando a complexidade de ecossistemas, paisagens, e contextos sócio-econômicos, de modo a construir boas estratégias de manejo. -

Orchidaceae of Serra Do Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil”

TIAGO LUIZ VIEIRA SILVA A família Orchidaceae na Serra do Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil Dissertação apresentada ao Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de MESTRE em BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE, na Área de Concentração de Plantas Vasculares em Análises Ambientais. SÃO PAULO 2015 TIAGO LUIZ VIEIRA SILVA A família Orchidaceae na Serra do Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil Dissertação apresentada ao Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de MESTRE em BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE, na Área de Concentração de Plantas Vasculares em Análises Ambientais. ORIENTADOR: DR. FÁBIO DE BARROS Ficha Catalográfica elaborada pelo NÚCLEO DE BIBLIOTECA E MEMÓRIA Silva, Tiago Luiz Vieira S586f A família Orchidaceae na Serra do Ouro Branco, Minas Gerais, Brasil / Tiago Luiz Vieira Silva -- São Paulo, 2015. 180 p. il. Dissertação (Mestrado) -- Instituto de Botânica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2015 Bibliografia. 1. Orchidaceae. 2. Florística. 3. Cerrado. I. Título CDU: 582.594.2 Dedico este trabalho aos meus pais, Marcos Luiz Silva e Dalva Vieira Silva, com todo amor e carinho, e ao meu orientador, Dr. Fábio de Barros, por todos os ensinamentos i AGRADECIMENTOS À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pela bolsa de mestrado recebida, que permitiu minha estadia em São Paulo ao longo desses dois anos e a realização deste projeto de mestrado com qualidade. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo primeiro mês de bolsa no início do meu mestrado. -

Chromosome Variations and Diversity of Epidendrum Ibaguense Lindl. (Orchidaceae) on the Tepequém’S Tepuy, Roraima, Brazil

Chromosome variations and diversity of Epidendrum ibaguense Lindl. (Orchidaceae) on the Tepequém’s Tepuy, Roraima, Brazil S.R. Nóbrega1, A.L.F. Coelho2, C.F. Verola3, I.R. Costa3, R. Vilaça4, F.J.F. Luz4 and W.F. Araújo1 1Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, RR, Brasil 2Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil 3Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil 4Embrapa, Boa Vista, RR, Brasil Corresponding author: S.R. Nóbrega E-mail: [email protected] Genet. Mol. Res. 16 (3): gmr16039754 Received June 20, 2017 Accepted August 14, 2017 Published September 21, 2017 DOI http://dx.doi.org/10.4238/gmr16039754 Copyright © 2017 The Authors. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA) 4.0 License. ABSTRACT. Studies addressing chromosome variations have elucidated many points regarding the taxonomy of the Orchidaceae. Epidendrum L. besides being one the largest orchid genera, present remarkable morphological, and inter- and intraspecific chromosome variations. Thus, based on a previous report on flower color variation in individuals of E. ibaguense (magenta, pink, white, and red), our aim was to determine its chromosome number and test whether this trait is associated with flower color variation in natural populations on the Tepequém’s Tepuy, Roraima. Root apices were pre-treated with 8-hydroxyquinoline at 4°C for 24 h and subsequently submitted to conventional cytogenetic procedures. Slides with the best spreading and contraction of chromosomes were photographed under light Genetics and Molecular Research 16 (3): gmr16039754 S.R. -

Consolidated List of Environmental Weeds in New Zealand

Consolidated list of environmental weeds in New Zealand Clayson Howell DOC RESEARCH & DEVELOPMENT SERIES 292 Published by Science & Technical Publishing Department of Conservation PO Box 10420, The Terrace Wellington 6143, New Zealand DOC Research & Development Series is a published record of scientific research carried out, or advice given, by Department of Conservation staff or external contractors funded by DOC. It comprises reports and short communications that are peer-reviewed. Individual contributions to the series are first released on the departmental website in pdf form. Hardcopy is printed, bound, and distributed at regular intervals. Titles are also listed in our catalogue on the website, refer www.doc.govt.nz under Publications, then Science & technical. © Copyright May 2008, New Zealand Department of Conservation ISSN 1176–8886 (hardcopy) ISSN 1177–9306 (web PDF) ISBN 978–0–478–14412–3 (hardcopy) ISBN 978–0–478–14413–0 (web PDF) This report was prepared for publication by Science & Technical Publishing; editing by Sue Hallas and layout by Lynette Clelland. Publication was approved by the Chief Scientist (Research, Development & Improvement Division), Department of Conservation, Wellington, New Zealand. In the interest of forest conservation, we support paperless electronic publishing. When printing, recycled paper is used wherever possible. CONTENTS Abstract 5 1. Introduction 6 2. Environmental weed lists 7 2.1 Weeds in national parks and reserves 1983 7 2.2 Problem weeds in protected natural areas 1990 7 2.3 Problem weeds in forest and scrub reserves 1991 8 2.4 Weeds in protected natural areas 1995 8 2.5 Ecological weeds on conservation land 1996 9 2.6 DOC weeds 2002 9 2.7 Additional lists 9 2.7.1 Weeds on Raoul Island 1996 9 2.7.2 Problem weeds on New Zealand islands 1997 9 2.7.3 Ecological weeds on DOC-managed land 1997 10 2.7.4 Weeds affecting threatened plants 1998 10 2.7.5 ‘Weed manager’ 2000 10 2.7.6 South Island wilding conifers 2001 10 3. -

Orchidaceae No Município De Jacobina, Bahia, Brasil

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA INSTITUTO DE BIOLOGIA CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ORCHIDACEAE NO MUNICÍPIO DE JACOBINA, BAHIA, BRASIL por TIAGO LUIZ VIEIRA SILVA TCC apresentado ao Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia como exigência para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Biológicas Orientadora: Profª. Drª. Nádia Roque Salvador, BA 2013 Data da defesa: 04/04/2013 Banca Examinadora ______________________________________________________ Profa. Dr. Nádia Roque Universidade Federal da Bahia ______________________________________________________ Profa. MSc. Maria Lenise Guedes Universidade Federal da Bahia ______________________________________________________ MSc. Aline Silva Quaresma Resumo Orchidaceae é a família mais diversa entre as monocotiledôneas e a segunda mais diversa entre as angiospermas no Brasil. Considerando que inventários e estudos taxonômicos ainda são escassos em muitas partes do país, especialmente na região Nordeste, este artigo tem como objetivo apresentar um estudo florístico de Orchidaceae para o município de Jacobina, Piemonte da Diamantina, Bahia, Brasil. Foram realizadas cinco viagens de coleta, entre 2011 e 2012, e analisado o acervo dos herbários ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, MBM, RB, SP e SPF. Todo o material foi processado e inserido no Herbário ALCB com envio de duplicatas ao SP. No levantamento foram identificadas 26 espécies distribuídas em 19 gêneros. Os gêneros com maior riqueza foram Epidendrum (cinco espécies) e Cyrtopodium (quatro espécies). Foram encontrados quatro novos registros para a Chapada Diamantina (Aspidogyne argentea, Baptistonia nitida, Catasetum purum e Cyrtopodium holstii) e um para a Bahia (Wullschlaegelia aphylla). A maior parte da diversidade do município encontra-se nos campos rupestres. Entre as espécies listadas, sete delas (Aspidogyne argentea, Baptistonia nitida, Catasetum purum, Cyrtopodium holstii, Epidendrum berkeleyi, Pelexia oestrifera e Wullschlaegelia aphylla) não foram amostradas em outros inventários realizados na Cadeia do Espinhaço. -

Karla Mariana Silva Citogenética Da Subtribo

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS KARLA MARIANA SILVA CITOGENÉTICA DA SUBTRIBO ONCIDIINAE Areia 2020 KARLA MARIANA SILVA CITOGENÉTICA DA SUBTRIBO ONCIDIINAE Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Ciências Biológicas Orientador: Prof. Dr. Leonardo Pessoa Felix Areia 2020 KARLA MARIANA SILVA CITOGENÉTICA DA SUBTRIBO ONCIDIINAE Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à Universidade Federal da Paraíba como requisito parcial para obtenção do título de Licenciada em Ciências Biológicas Aprovada em: 17 de fevereiro de 2020 Dedico esse trabalho aos meus amores: José Paulino da Silva (in memoriam) meu querido pai, porque aqui só cheguei por teus esforços e ensinamentos. Maria da Luz Silva (in memoriam) minha amada mãe, teu amor foi incondicional não importando a situação, sempre foste fonte de ternura e sabedoria. E a minha filha Luanna Paulino, que sempre foi a minha força para continuar vivendo. Agradecimentos Aos espíritos de luz que me acompanham e me auxiliam até hoje, por todos os aconselhamentos e caminhos iluminados. Aos meus pais Maria e José, que nunca mediram esforços, para eu ser uma pessoa realizada e feliz. Obrigada por este amor tão imensurável que mesmo depois da partida me sinto ainda repleta de amor. Tenho convicção que mesmo com a distância física, sempre que podem estão a torcer e cuidar de mim. Sem vocês eu não seria nada. Que possamos nos encontrar com alegria no mundo espiritual. Ao meu orientador Professor Leonardo, por toda oportunidade que me ofereceu, pela paciência, tempo e dedicação para me ensinar, mesmo com toda ocupação nunca deixou de responder minhas dúvidas. -

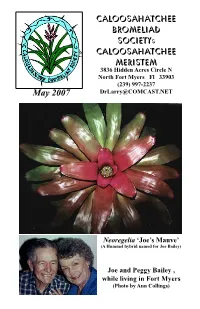

May 2007 [email protected]

CALOOSAHATCHEE BROMELIAD SOCIETY’s CALOOSAHATCHEE MERISTEM 3836 Hidden Acres Circle N North Fort Myers Fl 33903 (239) 997-2237 May 2007 [email protected] Neoregelia ‘Joe’s Mauve’ (A Hummel hybrid named for Joe Bailey) Joe and Peggy Bailey , while living in Fort Myers (Photo by Ann Collings) CALOOSAHATCHEE BROMELIAD SOCIETY OFFICERS EXECUTIVE COMMITTEE PRESIDENT Steve Hoppin ([email protected]) VICE-PRESIDENT Tom Foley ([email protected]) SECRETARY Chuck Ray ([email protected]) TREASURER Betty Ann Prevatt ([email protected]) PAST-PRESIDENT Dianne Molnar ([email protected]) STANDING COMMITTEES CHAIRPERSONS NEWSLETTER EDITOR Larry Giroux ([email protected]) FALL SHOW CHAIR Steve Hoppin ([email protected]) FALL SALES CHAIR Brian Weber ([email protected]) FALL SHOW Co-CHAIR Betty Ann Prevatt ([email protected]) PROGRAM CHAIRPERSONS Debbie Booker/Tom Foley ([email protected]) WORKSHOP CHAIRPERSON Eleanor Kinzie SPECIAL PROJECTS Deb Booker/Tom Foley Senior CBS FCBS Rep. Vicky Chirnside ([email protected]) Co-Junior CBS FCBS Reps. Debbie Booker & Tom Foley Alternate CBS FCBS Rep. Dale Kammerlohr ([email protected]) OTHER COMMITTEES AUDIO/VISUAL SETUP Tom Foley ([email protected]); BobLura DOOR PRIZE Barbara Johnson ([email protected]) HOSPITALITY Mary McKenzie ([email protected]); Martha Wolfe SPECIAL HOSPITALITY Betsy Burdette ([email protected]) RAFFLE TICKETS Greeter/Membership table volunteers - Luli Westra, Dolly Dalton, Eleanor Kinzie, etc. RAFFLE COMMENTARY Larry Giroux GREETERS/ATTENDENCE Betty Ann Prevatt, Dolly Dalton([email protected]), Luli Westra SHOW & TELL Dale Kammerlohr FM-LEE GARDEN COUNCIL Mary McKenzie LIBRARIAN Sue Gordon ASSISTANT LIBRARIAN Kay Janssen The opinions expressed in the Meristem are those of the authors. They do not necessarily represent the views of the Editor or the official policy of CBS. -

Mapping Threats to the Orchid Populations in an Environmental Protection Area in Bahia, Northeast Brazil

Oecologia Australis 23(2):346-356, 2019 https://doi.org/10.4257/oeco.2019.2302.12 MAPPING THREATS TO THE ORCHID POPULATIONS IN AN ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA IN BAHIA, NORTHEAST BRAZIL Felipe Fajardo Villela Antolin Barberena1*, Tainan da Silva Sousa2 & José Antônio Lima Rocha Junior1 1 Universidade Federal Rural da Amazônia, Laboratório de Ecologia e Conservação da Amazônia, Estrada do Pau Amarelo s.n., Vila Nova, CEP 68650-000,Capitão Poço, PA, Brazil. 2 Centro Universitário Jorge Amado, Av. Luís Viana 6775, Paralela, CEP 41745-130, Salvador, BA, Brazil. E-mails: [email protected] (*corresponding author); [email protected]; [email protected] Abstract: The Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas do Abaeté (APA Abaeté) is an environmentally protected restinga fragment located in an urban area in the municipality of Salvador, the third most populous municipality in Brazil. We presented an updated list of Orchidaceae in APA Abaeté, including data on population size, aiming to support effective conservation strategies for orchids in Atlantic Forest remnants in the state. We carried out intensive fieldwork during October 2014 and February 2018, and analyzed several collections from Brazilian herbaria. Photographs, maps, short taxonomic notes and ecological information of the species are provided. We divided APA Abaeté into 16 plots (each with about 1.9 km2) to facilitate the discussion regarding local conservation actions. We found 15 genera and 19 species, including highly ornamental orchids (e.g. Brassavola tuberculata and Encyclia dichroma). Most species are terricolous and occur in the restinga forest formation (68%). We recognized six species as new occurrences for APA Abaeté: Catasetum roseoalbum, Eltroplectris calcarata, Habenaria schenckii, Liparis nervosa, Pelexia viridis and Prescottia leptostachya.