HBS-WV Abschluss-Bericht

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cuentos De Aventuras © 2019 Disney Enterprises, Inc

365cuentos de aventuras © 2019 Disney Enterprises, Inc. © 2019 Disney Enterprises, Inc. and Pixar Animation Studios Todos los derechos reservados Materiales y personajes de Cars, Cars 2 y Cars 3 © 2019 Disney Enterprises, Inc. and Pixar Animation Studios. Todos los derechos reservados. Elementos de Disney/Pixar © Disney/Pixar; vehículos subyacentes propiedad de terceras partes, cuando sea aplicable: AMC, El Camino, Gremlin, Hudson Hornet, Nash Ambassador, Pacer, Plymouth Superbird y Willys son marcas registradas de FCA US LLC; Dodge®, Jeep® y el diseño de la rejilla de Jeep® son marcas registradas de FCA US LLC; IVECO es una marca registrada de IVECO SpA; Marcas de Petty usadas con permiso de Petty Marketing LLC; Mack es una marca registrada de Mack Trucks, Inc.; logos y diseños de Maserati son marcas registradas de Maserati S.p.A. y se usan bajo licencia; Fairlane, Ford Coupe, Mercury, el Modelo T y Mustang son marcas registradas de Ford Motor Company; marcas de Darrell Waltrip usadas con permiso de Darrell Waltrip Motor Sports; Carrera y Porsche son marcas registradas de Porsche; el diseño de la insignia de rango de Sargento se usa con permiso del ejército de los Estados Unidos; marcas registradas de Volkswagen, patentes de diseño y copyrights usados con la aprobación del propietario Volkswagen AG; Bentley es una marca registrada de Bentley Motors Limited; BMW, MINI y Cooper son marcas registradas de BMW AG; FIAT y Topolino son marcas registradas de FCA Group Marketing S.p.A.; Cadillac Coupe DeVille, Chevrolet, Chevrolet Impala, Corvette, -

Opel Tigra Twintop

Opel Tigra TwinTop Motoren & Sicherheit 12 Entdecken Sie den Intelligente Lösungen 14 Opel Tigra TwinTop. Komfort, Bequemlichkeit 16 & Infotainment Machen Sie die Straße zu Ihrem Laufsteg. Mit dem stilvollen und eleganten Opel Tigra TwinTop kommen Sie immer und Modellvarianten 18 überall bestens an. Kraftvolles, dynamisches Design, intelligente Vielseitigkeit und begeisternder Fahrspaß. Entdecke Opel. OPC Line & Zubehör 20 Farben & Polster 22 Sie machen immer schnell Eindruck. Spüren Sie den Wind in Ihren Haaren. Haben Sie Spaß. Die perfekten Maße für jeden Ausflug. Erregen Sie Aufmerksamkeit, wo immer Sie sind. Ob Paris, Mailand oder nur um die Ecke – nach dem Opel Tigra TwinTop dreht man sich überall um. AUS RESPEKT FÜR UNSERE WELT. Wir alle leben auf demselben Planeten – und haben alle die gleiche Verantwortung für ihn. Deswegen tragen ständige Verbesserungen an allen unseren Fahrzeugen wirkungsvoll zur Senkung der Emission von Treibhausgasen bei. Und wir arbeiten für die Zukunft: Eine ganze Palette neuer, sparsamer und sauberer Technologien ist bei Opel in Vorbereitung – vom Elektroantrieb über Hybridkonzepte bis zur gänzlich emissionsfreien Brennstoffzelle. Unsere Verantwortung reicht jedoch weiter: Wir haben umweltbelastende Faktoren in der Produktion drastisch reduziert und bieten ein flächendeckendes Netz von Rücknahmestellen in ganz Europa an. Unser Respekt gilt der Umwelt während jeder Phase im Lebenszyklus unserer Fahrzeuge. Denn schließlich ist Ihre Welt auch unsere Welt. Easytronic®. Die Verbindung zwischen sportlichem, manuellem 5-Gang-Schalt- getriebe und dem Komfort eines Auto- matikgetriebes. Edelstahlauspuff. Sportliches Styling bis ins Detail (nur bei 1.8-Motor). Ein sicheres, aber aufregendes Fahrerlebnis. Kraftvolle Motoren, präzises Handling und ein hohes Maß an aktiver Sicherheit. Der Opel Tigra TwinTop begeistert mit Fahrdynamik dank DSA-Sicherheitsfahrwerk, Servolenkung, 5-Gang-Schaltgetriebe oder Easytronic® (optional in Verbindung mit 1.4 TWINPORT® ECOTEC®-Motor erhältlich). -

From Old Red Socks to Mode

CAHRS / Cornell University 187 Ives Hall Ithaca, NY 14853-3901 USA Tel. 607 255-9358 www.ilr.cornell.edu/depts/CAHRS/ WORKING PAPER SERIES From “Old Red Socks” to Modern Human Resource Managers? Lowell Turner Working Paper 9 4 – 2 8 From “Old Red Socks” to Modern HRM WP 94-28 From “Old Red Socks” to Modern Human Resource Managers? The Transformation of Employee Relations in Eastern Germany Lowell Turner School of Industrial and Labor Relations Center for Advanced Human Resource Studies Cornell University Ithaca, NY 14853-3901 Working Paper 94-28 http://www.ilr.cornell.edu/depts/cahrs Paper prepared for the Center for Advanced Human Resource Studies (CAHRS) at the ILR School at Cornell University. Funding for this research was provided by CAHRS and the Institute of Collective Bargaining, both at Cornell, the German Marshall Fund of the United States, and the Wissenschaftszentrum in Berlin. This is a draft -- comments welcome. This paper has not undergone formal review or approval of the faculty of the ILR School. It is intended to make results of Center research, conferences, and projects available to others interested in human resource management in preliminary form to encourage discussion and suggestions. Page 1 From “Old Red Socks” to Modern HRM WP 94-28 With the dramatic and unexpected opening of the Berlin Wall on November 9, 1989, began a far-reaching process of transformation in every aspect of society within the German Democratic Republic (GDR, or East Germany). Indeed by October 1990, the GDR had been unified with and absorbed into the larger German Federal Republic (the former West Germany) and no longer existed as a separate political entity.1 The basic principle guiding German unification was the replacement of East German laws, institutions, and practices with West German laws, institutions, and practices -- in politics, the economy, and civil society. -

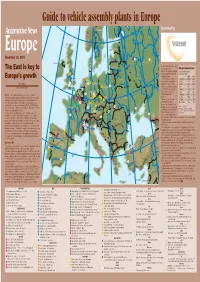

Final Frm Map.Qxd

Guide to vehicle assembly plants in Europe NORWAY SWEDEN Sponsored by 33 16 ESTONIA 12 9 November 29, 2004 11 9 LATVIA 18 1 RUSSIA IRELAND DENMARK 21 greater worker flexibility and local U. K. LITHUANIA The East is key to sales growth, says Europe’s top producers 4 35 Felix Kuhnert, an auto consultant Vehicle assembly capacity, 12 for PricewaterhouseCoopers in 7 10 in thousands of units 12 14 7 29 southern Germany. 2004 2009 Europe’s growth “But being present in these 1. Germany 6,190 6,398 9 16 12 1 BELARUS 8 1 markets and the possibility to 2. France 4,356 4,500 7 6 2 7 JESSE SNYDER 5 10 4 export from there is another 3. Spain 3,329 3,318 14 4 NETH. 15 1 14 5 driver,” he said. “However, if you 4. UK 2,632 2,613 AUTOMOTIVE NEWS EUROPE 3 POLAND 6 19 look at the EU capacity trends 5. Russia 1,874 2,113 9 13 13 4 GERMANY through 2007 you also see 6. Italy 1,803 1,802 5 1 11 2 25 significant expansion in 7. Belgium 1,133 1,222 MUNICH – The manufacturing movement to the East continues. 2 5 BELGIUM 5 3 18 8 Germany.” 8. Turkey 1,003 1,105 New and expanded plants in eastern Europe have driven total vehicle 6 3 3 3 17 8 UKRAINE assembly capacity in greater Europe above 26 million units a year. 2 5 LUX. 19 Helped by the 2005 opening of 9. Poland 847 654 6 4 In central and eastern Europe, manufacturers are rapidly adding 31 1 7 CZECH a BMW plant in Leipzig, 10.Czech Rep. -

Three Essays on Lean Production

Università degli Studi di Siena Dipartimento di Economia Politica e Statistica Dottorato di Ricerca in Economics Ciclo XXVI Coordinator: prof. Ugo Pagano Three Essays on Lean Production Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/12 Candidato: Enrico Cerrini Tutor: prof. Michelangelo Vasta Anno Accademico 2015/2016 Acknowledgment This dissertation is not only the result of my work but also the result of feelings, ideas and behaviors that came up from people who I interviewed or I asked for advises. First of all, I want to deeply thank my supervisor prof. Michelangelo Vasta who supported my non-conventional research and guided me to do my best with his useful advises. I’m also grateful to the persons who supported my decision to enter the Ph.D program and who helped me to overcome those most difficult moments. Especially, I thank to my parents and all my family who encouraged me to continue to study and they provided me all the necessary support that allows me to complete my work. A special thanks to prof. Neri Salvadori, who was the first person that supported my idea to enter the Ph.D. program and advised me to join the Siena Department of Economics. I would also like to thank my friends who always help me relax when the program became too intensive, Andrea, Camilla, Daniele, Gabriele, Giacomo, Raffaele, Riccardo and Valerio. I want to stress my appreciation to all the people who gave me ideas due to their abilities and their knowledge. In particular, director Ugo Pagano, prof. Giuseppe Berta, Samuel Bowles, Paolo di Martino and Nicola Meccheri as well as Paolo Borioni and Fabio Landini. -

Sept October 2010.Pub

30th Volume 30, Issue 5 Se Anniversary The BIG Blitz Index OMCOMC Blitz President’sIndex 1985-2010 Message Inside this issue: ptember/October 2010Inside this issue: 1985-2010 Welcome to the Opel Motorsport Club THE OPEL MOTORSPORT CLUB IS CELEBRATING ITS 30TH YEAR OF DEDICATION TO THE PRESERVATION AND APPRECIATION OF ALL GERMAN OPELS, WITH SPECIAL EMPHASIS ON MODELS IMPORTED INTO THE UNITED STATES. WE ARE HEADQUARTERED IN THE LOS ANGELES AREA, AND HAVE CHAPTERS ACROSS THE COUNTRY, IN EUROPE AND IN CANADA. MEMBERSHIP BENEFITS INCLUDE SUBSCRIPTION TO OUR NEWSLETTER, THE BLITZ, LISTINGS FOR PARTS AND SERVICE SUPPLIERS, BLITZ INDEX AND TECH TIP INDEX (1985-DATE), FREE CLASSIFIED ADS (3 PER YEAR), CLUB ITEMS, OWNER SUPPORT AND ACTIVITIES, INCLUDING MEETINGS AND OUR ANNUAL PICNIC AND CAR SHOW. The Club Regional Chapters The Blitz TO APPLY FOR MEMBERSHIP European Chapter (Netherlands) SEND EVENT INFORMATION, TECH CONTACT: Contact Louis van Steen: (011 31) 297 340 TIPS, PARTS INFORMATION, LETTERS, OMC TREASURER, c/o Dick Counsil 536 (please take note of the time zone CHAPTER ACTIVITY ANNOUNCEMENTS, 3824 Franklin Street before calling), fast60gt (at) yahoo.com ADVERTISEMENTS AND ALL OTHER ITEMS OF INTEREST TO: La Crescenta, CA 91214-1607 Florida Chapter (Coral Gables, FL) Opel BLITZ Editor Contact John Malone: 305-443-8513 P.O Box 4004 MEMBERSHIP DUES: Michigan Chapter Sonora, CA 95370-4004 USA Regular: $45 Annually via Checks and Contact John Brooks: 616-233-9050 ext 12 Deadline: (At Discretion of OMC Editor) Money Orders (US funds only, made payable to Opel Motorsport Club) or $47 Johncinquo (at) hotmail.com. -

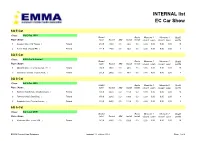

EC Car Show INTERNAL List

INTERNAL list EC Car Show SQ E-Cat Class: SQ E-Cat 3000 Grand Basis Measure 1 Measure 2 Qualif. Place Name total Sound MM Install Install closed open closed open points 1 Kovanen Ville (VW Passat, ) Finland 249,0 189,0 0,0 60,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 2 Punna Matti (Toyota BB, ) Finland 241,0 176,0 0,0 65,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 SQ E-Cat Class: SQ E-Cat Unlimited Grand Basis Measure 1 Measure 2 Qualif. Place Name total Sound MM Install Install closed open closed open points 1 Okslahti Janne (Toyota Avensis T22, ) Finland 274,0 209,0 0,0 65,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 2 Väänänen Tuomas (Toyota Yaris, ) Finland 265,0 200,0 0,0 65,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 SQ S-Cat Class: SQ S-Cat 4000 Grand Basis Measure 1 Measure 2 Qualif. Place Name total Sound MM Install Install closed open closed open points 1 Nagorniy Vyacheslav (Skoda Octavia, ) Russia 356,0 245,0 0,0 111,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 2 Rakkola Kyösti (SaxoBeat, ) Finland 333,0 224,0 0,0 109,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 8 3 Korpisalo Juho (Toyota Avensis, ) Finland 333,0 222,0 0,0 111,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 6 SQ S-Cat Class: SQ S-Cat OEM Grand Basis Measure 1 Measure 2 Qualif. -

Industrial Installation & Service

Industrial installation & service Section 1 Introduction Welding and Molds and Tooling Joining Systems Technology Follow Automation Group is a global company powered by Engineering and Heavy Industry people delivering optimal Montage Components automation solutions for the automotive and heavy industry Automation and Custom Fabrication sectors. The company builds Assembly and integrates intelligent Electronic production systems including: Final Assembly and Connection Conveyor Systems Assembly and Management Machinery Safety Final Assembly Electronics Conveyor Assembly Systems Section 2 Our Projects At this point Follow Automation Group has various projects in three different countries Two in USA Sixteen in Germany One in Vietnam Project Timeline Mercedes-Benz Vans, Ladson, South Carolina, USA Our proud team of supervisors after Mercedes-Benz Vans, LLC (“MBV”) is a plant While everyone is having holiday days off, completing robot and safe guard assembly in Ladson, South Carolina that produces we work extra to make sure we build long in one of the locations on this huge building Sprinter vans for the U.S. and Canadian term relationships that are mutually site. market under the brands Mercedes-Benz beneficial to all parties. and Freightliner. The midsize Mercedes-Benz Metris vans are also reassembled at this location. Volkswagen, Chattanooga, Tennessee, USA Our engineers are accepting any task no The Volkswagen Chattanooga Assembly Safety is a major priority in our business so matter how dirty work will be, as we Plant (or Chattanooga Operations LLC) is an our supervisors make sure everything is provide best service at all the points. automobile assembly plant in Chattanooga, working and environment is safe. Tennessee, that began production in April 2011. -

Opel Vectra B Årg. 2001 Værkstedshåndbog

Opel Vectra B årg. 2001 Værkstedshåndbog Indholdsfortegnelse GENEREL KØRETØJS INFORMATION ................................................................................................................................. 3 KUNSTSTOFFER (KORTFATTEDE KENDEMÆRKER) .............................................................................................................................. 3 BILENS CHASSISNUMMER ............................................................................................................................................................ 4 BILENS TYPESKILT ...................................................................................................................................................................... 7 MODELOVERSIGT ...................................................................................................................................................................... 9 BREMSER ........................................................................................................................................................................ 10 BREMSEBELÆGNINGER OG BREMSESKIVER, SLITAGEKONTROL ........................................................................................................... 10 BREMSESKIVE, KONTROL FOR KAST ............................................................................................................................................. 11 BREMSESKIVE, FORHJULSBREMSE, AFMONTERING OG MONTERING ................................................................................................... -

Das Beispiel Der Opel-Standorte in Bochum

Arbeit und Soziales Arbeitspapier 279 Arbeitspapier 279 279279279 Antje Blöcker | Mark Esteban Palomo Manfred Wannöffel Chancen und Grenzen nachhal- tiger Standorte- und Beschäfti- gungssicherung – Das Beispiel der Opel-Standorte in Bochum www.boeckler.de www.boeckler.de Juni 2013 Arbeitspapier 279 Antje Blöcker | Mark Esteban Palomo | Manfred Wannöffel Chancen und Grenzen nachhaltiger Standorte- und Beschäftigungssicherung – Das Beispiel der Opel-Standorte in Bochum 1 Arbeitspapier 279 │ Chancen und Grenzen nachhaltiger Standorte- und Beschäftigungssicherung – Das Beispiel der Opel-Standorte in Bochum Antje Blöcker, Dr. rer pol., Sozialwissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum. Arbeitsschwerpunkte: Industriegoverance, globale Wertschöpfungsketten, Arbeitspo- litik. Estaban Palomo, Mark, B.A., Wissenschaftliche Hilfskraft der Gemeinsamen Ar- beitsstelle RUB/IGM. Wannöffel, Manfred, Dr., Geschäftsführer der Gemeinsamen Arbeitsstelle RUB/IGM. Arbeitsschwerpunkte: Industrielle Beziehungen, Erwerbsregulierung. Impressum Herausgeber: Hans-Böckler-Stiftung Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB Hans-Böckler-Straße 39 40476 Düsseldorf Telefon (02 11) 77 78-175 Fax (02 11) 77 78-4175 E-Mail: [email protected] Redaktion: Dr. Stefan Lücking, Abteilung Forschungsförderung, Referat 2, Mitbestimmung im Wandel Best.-Nr.: 11279 Produktion: Setzkasten GmbH, Düsseldorf Düsseldorf, Juni 2013 € 18,00 2 Juni 2013 Inhaltsverzeichnis Abbildungs- und Tabellenverzeichnis .................................................................. -

GM 2004 Annual Report

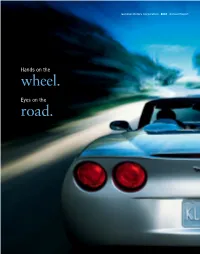

General Motors Corporation 2004 Annual Report Hands on the wheel. Eyes on the road. Contents 2 Financial Highlights 42 Corporate and Social Responsibility 3 Letter to Stockholders 44 Management’s Discussion and Analysis 8 Drive more great new cars and trucks. 59 Independent Auditors’ Report 20 Drive breakthrough technology. 60 Consolidated Financial Statements 26 Drive one company further. 67 Notes to Consolidated Financial Statements 32 Drive more dreams to reality. 102 Board of Directors and Committees 36 Drive to a bright new future. 104 Senior Leadership Group 40 At a Glance Inside Back Cover General Information We’re on the right road. Our cars and trucks are getting better all the time. Our quality is now back among the best in the industry. We’re stronger and more globally integrated than ever. But it’s not enough. The world is not standing still while we improve. We have to be faster. Bolder. Better. With our hands fi rmly guiding the wheel and eyes focused confi dently on the road ahead, that’s what we’re determined to do. Financial Highlights (Dollars in millions, except per share amounts) Years ended December 31, 2004 2003 2002 Total net sales and revenues $193,517 $185,837 $177,867 Worldwide wholesale sales (units in thousands) 8,241 8,098 8,411 Income from continuing operations $÷÷2,805 $÷÷2,862 $÷÷1,975 (Loss) from discontinued operations – $÷÷÷(219) $÷÷÷(239) Gain on sale of discontinued operations – $÷÷1,179 – Net income $÷÷2,805 $÷÷3,822 $÷÷1,736 Net profi t margin from continuing operations 1.4% 1.5% 1.1% Diluted earnings -

Opel History 2000 - 2009

Opel History 2000 - 2009 2000 Production of the Opel Agila begins. Germany’s first microvan is the perfect city vehicle. The key to its success: maximum utilization of space yet manageable overall dimensions, combined with a fuel-efficient engine. In Geneva, Opel presents a Zafira concept vehicle powered by fuel cells. A 2.2-liter light-metal engine, generating 147 hp/108 kW of output, becomes available. The Astra Coupe makes its début. A Zafira variant powered by natural gas is introduced. The Opel Agila, 2000 The Opel Agila, 2000 The Opel Zafira HydroGen1, The Opel ECOTEC 2.2-liter 2000 16V aluminum engine, 2000. The ` 2000 Opel Corsa C, The ` 2000 Opel Corsa C, The Opel Astra G Coupe, The Opel Astra G Turbo 2000-2003 Sport, 2000-2003 2000. Coupe, 2001. The Opel Astra G Turbo The Opel Zafira CNG, Coupe, 2001. powered by natural gas, 2001. 2001 A worldwide bestseller enters its third generation: the updated Opel Corsa continues its success story. The purebred driving machine Opel Speedster arrives on the scene. A second-generation Astra Cabrio is introduced. Opel unveils the Vivaro. With the Zafira OPC, Opel presents the fastest production-model van in Europe, while at the same time introducing the Opel Zafira CNG. The Astra Coupe OPC X-Treme vehicle study is exhibited in Geneva. The fuel cell-powered Zafira HydroGen 1 sets 15 international records. The Opel Combo Tour, 2002 The Opel Combo, 2002 The Opel Combo Tour, 2002 The Opel Speedster, 2001 The Opel Speedster Turbo, The Opel Astra G Cabrio The Opel Astra G Cabrio The Opel Astra G Cabrio, 2003 Turbo, 2002 Linea Rossa, 2003.