Assessoria De Imprensa Do Gabinete

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Axé: Multiple Meanings with a Sole Essence Found in the Unity of Body, Nature and Spirit

Axé: Multiple Meanings with a Sole Essence Found in the Unity of Body, Nature and Spirit PLÍNIO TADEU DE GÓES, JR. hat does the word axé signify? Is there a way to create one Wdefinition for the word? The term is capable of multiple meanings. How do we unite all of these unique meanings within a single conceptual framework in order to better grasp each distinct understanding of the term? Can we reach a totalizing understanding of axé? Over the course of this paper, I will discuss the various meanings of the term in the hopes that this will add to our understanding of the complex relationships between religion, music, popular culture, and politics in the context of the African diaspora in the Americas. As opposed to discussing how some popular music finds its origin within Candomblé rituals, however, I go beyond such well-known histories and seek to explain how the theology of Candomblé manifests itself in ritual and popular music. Avoiding generalizations, I believe that African religious philosophies have played a primary role in generating a way of life in Northeastern South America and the Caribbean. I use the term axé to explore the above-mentioned relationships because the term appears simultaneously in Candomblé theology, Afro-Brazilian religious practices, and popular music. This article represents the first attempt to explicitly place this central facet of Candomblé theology as a crucial element at the heart of Afro-Brazilian culture. To some Brazilians, the term connotes a sort of upbeat reggae- infused dance music genre, danced at a frighteningly exhausting aerobic pace, from the Northeastern region of the country. -

[email protected] Katia Moraes

For Immediate Release Contact: Marcia Argolo Phone: (818) 621-1515 Email: [email protected] Katia Moraes & Brazilian Heart Music Presents ELIS, A CELEBRATION SATURDAY, JANUARY 21 at 7pm @ Brasil Brasil Cultural Center www.katiamoraes.com "It's a shame Elis Regina never appeared in the USA. She was the greatest, my favorite singer ever. All that power and emotion and incredibly expressive phrasing. Had she toured here even once they'd still be talking about her." Brick Wahl, LA Weekly “ELIS, A CELEBRATION” is a tribute to one of Brazil’s greatest and most influential singers. “Elis & Tom,” recorded in Los Angeles in 1974 with the master of modern Brazilian popular music, Antonio Carlos (Tom) Jobim is considered one of the top ten Brazilian records of all time. Her extraordinary expressive voice and incredible sense of rhythm mixed with a controversial personality was cut short when she died tragically in January 1982 of a combination of cocaine and alcohol. Elis began her career in the 1960’s during the dictatorship and helped launch the career of composers Milton Nascimento, Ivan Lins, João Bosco, Aldir Blanc, Tim Maia, Gilberto Gil, Chico Buarque, and many more. Singers Marisa Monte, Leila Pinheiro and Daniela Mercury site Elis as a strong influence in their music. Among her 31 recordings between 1961 and 1982 are the extremely popular three live records (Dois na Bossa) with singer Jair Rodrigues. “Elis, a Celebration” hopes to enrich the knowledge of an audience who wants to discover what Brazil is all about. The night will mix live music with a slide show, video screening and a photo exhibition by photographer Jorge Vismara. -

MARIA REJANE REINALDO Currículo Lattes/ Link

MARIA REJANE REINALDO Currículo Lattes/ link: https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4B595CBEB08B30A3FC29AB790629C8E2 FOTO: DEIVYSON TEIXEIRA. O POVO (palco do Teatro da Boca Rica) Conselheira de Política Municipal de Cultura de Fortaleza – 2015 a 2018 Fortaleza/CE, março 2019 APRESENTAÇÃO Atuação: Campo artístico, cultural e acadêmico, como atriz/diretora / professora universitária, pesquisadora / gestora / curadora/ parecerista/ assessora/ consultora, desde 1976. PESQUISA DOUTORADO ARTES CÊNICAS DA UFBA: FLORESTA AMAZÔNICA, VENEZUELA, ITÁLIA, FRANÇA, RORAIMA - EM BUSCA DAS MULHERES GUERREIRAS, AS AMAZONAS. PESQUISA: PRÊMIO BOLSA FUNARTE 2010. MINISTÉRIO DA CULTURA/ FUNARTE. TRABALHANDO COMO ATRIZ NO FILME “OS ANSEIOS DAS CUNHÃS”, DA AMAZONENSE REGINA MELO, PROJETO AGRACIADO COM O PRÊMIO DE CINEMA DO MINISTÉRIO CULTURA - CARMEM SANTOS. AMAZÔNIA. FILMAGEM DE “OS ANSEIOS DAS CUNHÃS” DE REGINA MELO. PRÊMIO DE CINEMA DO MINISTÉRIO DA CULTURA “CARMEM SANTOS”. FORMAÇÃO Doutora em Artes Cênicas-Teatro no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia - UFBA (2015), com a Tese: PENTESILEIA, RAINHA DAS AMAZONAS. Travessias de uma Personagem. O Projeto de pesquisa Pentesileia foi ganhador do Prêmio BOLSA PESQUISA FUNARTE 2010 (Ministério da Cultura/ Funarte) e do Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural 2010 (FUNARTE/Ministério da Cultura). Mestre em Sociologia onde pesquisou relações sociais construídas e construtoras do PROCESSO CRIATIVO EM GRUPOS TEATRAIS GRUPO TEATRO PIOLLIN (PB) - UFC (2003); Bacharel -

Catálogo De Livros Disponíveis Para Empréstimo (Ordenado Por Sobrenome Do Autor Principal)

Utilize o comando Ctrl+f e busque por palavra da autoria ou título da publicação catálogo de livros disponíveis para empréstimo (ordenado por sobrenome do autor principal) A Autoria Título Imprenta A atualidade de Paulo (A) atualidade de Paulo Freire : Curitiba: CRV, 2015 Freire frente aos desafios do século XXI A economia política da (A) economia política da Belo Horizonte: Autêntica, mudança mudança : os desafios e os 2003 equívocos do início do governo Lula A guerra do Brasil (A) guerra do Brasil : a São Paulo: Textonovo, 2000 reconquista do Estado Brasileiro: um conjunto de propostas para inserir o Brasil na luta contra o sistema de dominação. A internacional do (A) internacional do capital São Paulo: Fundação Perseu capital financeiro financeiro Abramo, 2014 A luz (imagem) de (A) luz (imagem) de Walter São Paulo: Caixa cultural, Walter Carvalho Carvalho : 2 a 15 de outubro [2014] de 2014 A nova configuração (A) nova configuração mundial São Paulo: Paz e Terra, 2008 mundial do poder do poder A nova contabilidade (A) nova contabilidade social : São Paulo: Saraiva, 2007 social uma introdução à macroeconomia A outra margem do (A) outra margem do ocidente São Paulo: Companhia das ocidente Letras, 1999 A paixão pelos livros (A) paixão pelos livros Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2004 A periferia grita (A) periferia grita : mães de São Paulo: Movimento Mães maio: mães do cárcere de Maio, [201-] A questão Jerusalém (A) questão Jerusalém Brasília: Stephanie gráfica e editora ltda, 1999 A vastidão dos mapas (A) vastidão dos mapas : arte São -

“Contra a Censura, Pela Cultura”: a Construção Da Unidade Teatral E a Resistência Cultural (Anos 1960) Passeata Contra a Censura

“Contra a censura, pela cultura”: A construção da unidade teatral e a resistência cultural (anos 1960) Passeata contra a censura. Fotografia. 1968. Passeata Miliandre Garcia Doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Profes- sora do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Autora de Do teatro militante à música engajada: a experiência do CPC da UNE (1958-1964). São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2007. [email protected] “Contra a censura, pela cultura”: A construção da unidade teatral e a resistência cultural (anos 1960) “Against censure, for culture”: the construction of the theatrical unit and cultural resistance against military dictatorship in Brazil Miliandre Garcia Resumo: Abstract: Na década de 1960, a ascensão militar in the 1960s, the arrival of military power ao poder estatal e o recrudescimento and increasing censorship created a succes- da censura propiciaram uma sucessão sion of protests opposing the military regi- de manifestações de oposição ao regi- me in culture. In the institutional aspect, me no campo da cultura. No aspecto attention had to implement a plan of centra- institucional, destacou-se a concreti- lization of censorship during the 1960s, the zação de um plano de centralização issue of new legal instruments since 1965 da censura no decurso dos anos 1960, and the administrative restructuring of the a edição de novos instrumentos legais instances of censorship during the 1970s. a partir de 1965 e a reformulação ad- In the artistic sphere, was organized the ministrativa das instâncias censórias campaign “Contra censura, pela cultura”, durante a década de 1970. No setor as well as the realization of a general strike artístico, projetaram-se a organização of the theaters in 1968. -

O Conselho Consultivo Do Serviço Nacional De Teatro: Antigas Polêmicas E Novas Propostas Para Uma Política De Teatro

Artigo O CONSELHO CONSULTIVO DO SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO: ANTIGAS POLÊMICAS E NOVAS PROPOSTAS PARA UMA POLÍTICA DE TEATRO ANGÉLICA RICCI CAMARGO Resumo: Este artigo analisa a criação e os primeiros anos da trajetória do Conselho Consultivo do Serviço Nacional de Teatro (SNT) durante a administração do crítico, diretor e dramaturgo Aldo Calvet, entre 1951 e 1954. O Conselho Consultivo reuniu representantes de entidades de classe e tinha como principal finalidade deliberar sobre os auxílios concedidos pelo Serviço Nacional de Teatro a companhias e grupos teatrais. Com isso, o órgão passou a dialogar mais diretamente com o setor teatral, em um processo que foi permeado por disputas entre projetos artísticos e pela busca por maior espaço de representação na esfera oficial. Palavras-chave: Teatro Brasileiro, Serviço Nacional de Teatro, Conselho Consultivo de Teatro. Abstract: The objective of this paper is to study the creation and the beginning of the trajectory of the Advisory Council of the National Theatrical Service during administration of the critic, director and playwright Aldo Calvet, between 1951 and 1954. The Advisory Council of Theatre was established with the main purpose of deciding on aid to companies and theatre groups and brought together representatives of professional associations. Thus, the National Theatrical Service went on to talk more directly with the theatrical industry, in a process that was permeated by disputes between artistic projects for the Brazilian theatre and by the space of representation in the official sphere. Keywords: Brazilian theatre, National Theatrical Service, Advisory Council of Theatre Artigo recebido em 9 de Fevereiro de 2014 e aprovado para publicação em 12 de Julho de 2014. -

Dissertação Alterada.Pages

! UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO UNIRIO Centro de Letras e Artes - CLA Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas- PPGAC LUÍSA PINHEIRO DA LITERATURA AO TEATRO Uma experiência de adaptação a partir do romance Um copo de cólera Rio de Janeiro - RJ 2018 LUÍSA PINHEIRO DA LITERATURA AO TEATRO Uma experiência de adaptação a partir do romance Um copo de cólera Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO como um dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Artes Cênicas. Orientador: Prof. Dr. André Luís Gardel Barbosa Rio de Janeiro - RJ 2018 AGRADECIMENTOS Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CNPQ pelo fomento fornecido, indispensável para a realização dessa pesquisa. De uma forma muito especial, gostaria de agradecer ao meu orientador, Prof. Dr. André Luís Gardel Barbosa, pelo cuidado, amizade e profissionalismo ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Gostaria também de agradecer imensamente a Grassi Santana, pela parceria tão generosa sem a qual seria impossível empreender essa pesquisa. Aos professores Rosyane Trotta e Paulo Merísio meus mais sinceros agradecimentos por todos os apontamentos realizados em minha banca de qualificação, fundamentais para o desenvolvimento da prática artística. Gostaria igualmente de agradecer a todos os professores do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas – PPGAC da UNIRIO e a todos os meus colegas de jornada pelas trocas e constante aprendizado em sala de aula. Finalmente, a todos aqueles que fizeram parte de minha trajetória, em especial minha família, Lúcia, Eduardo, Nathália e Denise, minha mais profunda gratidão e amor. -

E As Práticas Jornalísticas

Beatriz Marocco Angela Zamin Crítica das práticas jornalísticas Santa Maria FACOS-UFSM 2021 C934 Crítica das práticas jornalísticas [recurso eletrônico] / organização Beatriz Marocco, Angela Zamin. – Santa Maria, RS : FACOS-UFSM, 2021. l e-book 1. Jornalismo 2. Jornalistas 3. Jornalismo – Práticas – Crítica I. Marocco, Beatriz II. Zamin, Angela CDU 070 070.447 Ficha catalográfica elaborada por Alenir Goularte CRB-10/990 Biblioteca Central - UFSM ISBN 978-65-5773-020-1 Título Crítica das práticas jornalísticas Formato Livro Digital Veiculação Digital Licença Creative Commons SUMÁRIO Apresentação .....................................................................................................7 A crítica das práticas como lugar de resistência de jornalistas Angela Zamin, Beatriz Marocco Prefácio ............................................................................................................. 17 José Luiz Braga PERCURSO TEÓRICO Fissuras no paradigma da objetividade jornalística ............................. 29 Beatriz Marocco Os procedimentos de controle e a resistência na prática jornalística ......................................................................................................... 63 Beatriz Marocco Os “livros de repórteres”, o “comentário” e as práticas jornalísticas ....................................................................................................... 83 Beatriz Marocco Os “grandes acontecimentos” e o reconhecimento do presente .... 103 Beatriz Marocco, Angela Zamin, Felipe Boff CRÍTICA -

Lista De Inscripciones Lista De Inscrições Entry List

LISTA DE INSCRIPCIONES La siguiente información, incluyendo los nombres específicos de las categorías, números de categorías y los números de votación, son confidenciales y propiedad de la Academia Latina de la Grabación. Esta información no podrá ser utilizada, divulgada, publicada o distribuída para ningún propósito. LISTA DE INSCRIÇÕES As sequintes informações, incluindo nomes específicos das categorias, o número de categorias e os números da votação, são confidenciais e direitos autorais pela Academia Latina de Gravação. Estas informações não podem ser utlizadas, divulgadas, publicadas ou distribuídas para qualquer finalidade. ENTRY LIST The following information, including specific category names, category numbers and balloting numbers, is confidential and proprietary information belonging to The Latin Recording Academy. Such information may not be used, disclosed, published or otherwise distributed for any purpose. REGLAS SOBRE LA SOLICITACION DE VOTOS Miembros de La Academia Latina de la Grabación, otros profesionales de la industria, y compañías disqueras no tienen prohibido promocionar sus lanzamientos durante la temporada de voto de los Latin GRAMMY®. Pero, a fin de proteger la integridad del proceso de votación y cuidar la información para ponerse en contacto con los Miembros, es crucial que las siguientes reglas sean entendidas y observadas. • La Academia Latina de la Grabación no divulga la información de contacto de sus Miembros. • Mientras comunicados de prensa y avisos del tipo “para su consideración” no están prohibidos, -

Market Access Guide – Brazil 2020 – Table of Contents 01

Market Access Guide – Brazil 2020 – Table of Contents 01. COUNTRY OVERVIEW ....................................................................................................................................... 3 02. BRAZILIAN RECORDED MUSIC MARKET .................................................................................................... 5 THE MAJORS .......................................................................................................................................................... 1 INTERVIEW WITH PAULO JUNQUEIRO, PRESIDENT, SONY MUSIC BRASIL ................................ 10 THE INDEPENDENTS ........................................................................................................................................ 11 CHART SERVICES ................................................................................................................................................. 1 03. POPULAR BRAZILIAN MUSIC - GENRES ...................................................................................................... 1 GOSPEL .................................................................................................................................................................. 16 FUNK ...................................................................................................................................................................... 20 SERTANEJA .......................................................................................................................................................... -

Reminder List of Productions Eligible for the 90Th Academy Awards Alien

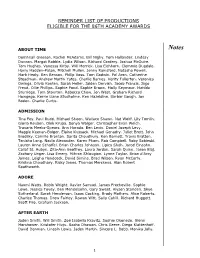

REMINDER LIST OF PRODUCTIONS ELIGIBLE FOR THE 90TH ACADEMY AWARDS ALIEN: COVENANT Actors: Michael Fassbender. Billy Crudup. Danny McBride. Demian Bichir. Jussie Smollett. Nathaniel Dean. Alexander England. Benjamin Rigby. Uli Latukefu. Goran D. Kleut. Actresses: Katherine Waterston. Carmen Ejogo. Callie Hernandez. Amy Seimetz. Tess Haubrich. Lorelei King. ALL I SEE IS YOU Actors: Jason Clarke. Wes Chatham. Danny Huston. Actresses: Blake Lively. Ahna O'Reilly. Yvonne Strahovski. ALL THE MONEY IN THE WORLD Actors: Christopher Plummer. Mark Wahlberg. Romain Duris. Timothy Hutton. Charlie Plummer. Charlie Shotwell. Andrew Buchan. Marco Leonardi. Giuseppe Bonifati. Nicolas Vaporidis. Actresses: Michelle Williams. ALL THESE SLEEPLESS NIGHTS AMERICAN ASSASSIN Actors: Dylan O'Brien. Michael Keaton. David Suchet. Navid Negahban. Scott Adkins. Taylor Kitsch. Actresses: Sanaa Lathan. Shiva Negar. AMERICAN MADE Actors: Tom Cruise. Domhnall Gleeson. Actresses: Sarah Wright. AND THE WINNER ISN'T ANNABELLE: CREATION Actors: Anthony LaPaglia. Brad Greenquist. Mark Bramhall. Joseph Bishara. Adam Bartley. Brian Howe. Ward Horton. Fred Tatasciore. Actresses: Stephanie Sigman. Talitha Bateman. Lulu Wilson. Miranda Otto. Grace Fulton. Philippa Coulthard. Samara Lee. Tayler Buck. Lou Lou Safran. Alicia Vela-Bailey. ARCHITECTS OF DENIAL ATOMIC BLONDE Actors: James McAvoy. John Goodman. Til Schweiger. Eddie Marsan. Toby Jones. Actresses: Charlize Theron. Sofia Boutella. 90th Academy Awards Page 1 of 34 AZIMUTH Actors: Sammy Sheik. Yiftach Klein. Actresses: Naama Preis. Samar Qupty. BPM (BEATS PER MINUTE) Actors: 1DKXHO 3«UH] %LVFD\DUW $UQDXG 9DORLV $QWRLQH 5HLQDUW] )«OL[ 0DULWDXG 0«GKL 7RXU« Actresses: $GªOH +DHQHO THE B-SIDE: ELSA DORFMAN'S PORTRAIT PHOTOGRAPHY BABY DRIVER Actors: Ansel Elgort. Kevin Spacey. Jon Bernthal. Jon Hamm. Jamie Foxx. -

Reminder List of Productions Eligible for the 86Th Academy Awards

REMINDER LIST OF PRODUCTIONS ELIGIBLE FOR THE 86TH ACADEMY AWARDS ABOUT TIME Notes Domhnall Gleeson. Rachel McAdams. Bill Nighy. Tom Hollander. Lindsay Duncan. Margot Robbie. Lydia Wilson. Richard Cordery. Joshua McGuire. Tom Hughes. Vanessa Kirby. Will Merrick. Lisa Eichhorn. Clemmie Dugdale. Harry Hadden-Paton. Mitchell Mullen. Jenny Rainsford. Natasha Powell. Mark Healy. Ben Benson. Philip Voss. Tom Godwin. Pal Aron. Catherine Steadman. Andrew Martin Yates. Charlie Barnes. Verity Fullerton. Veronica Owings. Olivia Konten. Sarah Heller. Jaiden Dervish. Jacob Francis. Jago Freud. Ollie Phillips. Sophie Pond. Sophie Brown. Molly Seymour. Matilda Sturridge. Tom Stourton. Rebecca Chew. Jon West. Graham Richard Howgego. Kerrie Liane Studholme. Ken Hazeldine. Barbar Gough. Jon Boden. Charlie Curtis. ADMISSION Tina Fey. Paul Rudd. Michael Sheen. Wallace Shawn. Nat Wolff. Lily Tomlin. Gloria Reuben. Olek Krupa. Sonya Walger. Christopher Evan Welch. Travaris Meeks-Spears. Ann Harada. Ben Levin. Daniel Joseph Levy. Maggie Keenan-Bolger. Elaine Kussack. Michael Genadry. Juliet Brett. John Brodsky. Camille Branton. Sarita Choudhury. Ken Barnett. Travis Bratten. Tanisha Long. Nadia Alexander. Karen Pham. Rob Campbell. Roby Sobieski. Lauren Anne Schaffel. Brian Charles Johnson. Lipica Shah. Jarod Einsohn. Caliaf St. Aubyn. Zita-Ann Geoffroy. Laura Jordan. Sarah Quinn. Jason Blaj. Zachary Unger. Lisa Emery. Mihran Shlougian. Lynne Taylor. Brian d'Arcy James. Leigha Handcock. David Simins. Brad Wilson. Ryan McCarty. Krishna Choudhary. Ricky Jones. Thomas Merckens. Alan Robert Southworth. ADORE Naomi Watts. Robin Wright. Xavier Samuel. James Frecheville. Sophie Lowe. Jessica Tovey. Ben Mendelsohn. Gary Sweet. Alyson Standen. Skye Sutherland. Sarah Henderson. Isaac Cocking. Brody Mathers. Alice Roberts. Charlee Thomas. Drew Fairley. Rowan Witt. Sally Cahill.