Namen Und Berufe Protokoll Der Gleichnamigen Tagung Im Herbst 2003 in Leipzig

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aalseth Aaron Aarup Aasen Aasheim Abair Abanatha Abandschon Abarca Abarr Abate Abba Abbas Abbate Abbe Abbett Abbey Abbott Abbs

BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 35 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 306 PÁGINAS – MÉDIA DE 98.500 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

Molecular Structure and Physiological Function of Chloride Channels

Physiol Rev 82: 503–568, 2002; 10.1152/physrev.00029.2001. Molecular Structure and Physiological Function of Chloride Channels THOMAS J. JENTSCH, VALENTIN STEIN, FRANK WEINREICH, AND ANSELM A. ZDEBIK Zentrum fu¨r Molekulare Neurobiologie Hamburg, Universita¨t Hamburg, Hamburg, Germany I. Introduction 504 II. Cellular Functions of Chloride Channels 506 A. Plasma membrane channels 506 B. Channels of intracellular organelles 507 III. The CLC Chloride Channel Family 508 A. General features of CLC channels 510 B. ClC-0: the Torpedo electric organ ClϪ channel 516 C. ClC-1: a muscle-specific ClϪ channel that stabilizes the membrane voltage 517 D. ClC-2: a broadly expressed channel activated by hyperpolarization, cell swelling, and acidic pH 519 Ϫ E. ClC-K/barttin channels: Cl channels involved in transepithelial transport in the kidney and the Downloaded from inner ear 523 F. ClC-3: an intracellular ClϪ channel that is present in endosomes and synaptic vesicles 525 G. ClC-4: a poorly characterized vesicular channel 527 H. ClC-5: an endosomal channel involved in renal endocytosis 527 I. ClC-6: an intracellular channel of unknown function 531 J. ClC-7: a lysosomal ClϪ channel whose disruption leads to osteopetrosis in mice and humans 531 K. CLC proteins in model organisms 532 on October 3, 2014 IV. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator: a cAMP-Activated Chloride Channel 533 A. Structure and function of the CFTR ClϪ channel 533 B. Cellular regulation of CFTR activity 534 C. CFTR as a regulator of other ion channels 534 V. Swelling-Activated Chloride Channels 535 A. Biophysical characteristics of swelling-activated ClϪ currents 536 B. -

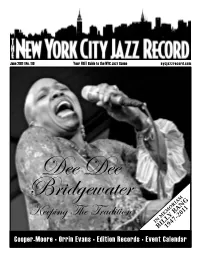

Keeping the Tradition Y B 2 7- in MEMO4 BILL19 Cooper-Moore • Orrin Evans • Edition Records • Event Calendar

June 2011 | No. 110 Your FREE Guide to the NYC Jazz Scene nycjazzrecord.com Dee Dee Bridgewater RIAM ANG1 01 Keeping The Tradition Y B 2 7- IN MEMO4 BILL19 Cooper-Moore • Orrin Evans • Edition Records • Event Calendar It’s always a fascinating process choosing coverage each month. We’d like to think that in a highly partisan modern world, we actually live up to the credo: “We New York@Night Report, You Decide”. No segment of jazz or improvised music or avant garde or 4 whatever you call it is overlooked, since only as a full quilt can we keep out the cold of commercialism. Interview: Cooper-Moore Sometimes it is more difficult, especially during the bleak winter months, to 6 by Kurt Gottschalk put together a good mixture of feature subjects but we quickly forget about that when June rolls around. It’s an embarrassment of riches, really, this first month of Artist Feature: Orrin Evans summer. Just like everyone pulls out shorts and skirts and sandals and flipflops, 7 by Terrell Holmes the city unleashes concert after concert, festival after festival. This month we have the Vision Fest; a mini-iteration of the Festival of New Trumpet Music (FONT); the On The Cover: Dee Dee Bridgewater inaugural Blue Note Jazz Festival taking place at the titular club as well as other 9 by Marcia Hillman city venues; the always-overwhelming Undead Jazz Festival, this year expanded to four days, two boroughs and ten venues and the 4th annual Red Hook Jazz Encore: Lest We Forget: Festival in sight of the Statue of Liberty. -

Key to Authors and Presiders

Key to Authors and Presiders Abdullaev, Azat-OTh3I.5 Amiralizadeh, Siamak-OM2B.2 Ayre, Robert-OM3A.6 Bekken, George-OW3G.3 Bogaerts, Wim-OM2H.5, OTh1B.6 Abe, Yoshiteru-OM3I.1 Amma, Yoshimichi-OTh3K.3 Ayres, Bill-NW1J.6 Beling, Andreas-OM2J.1, OW4J Bogoni, Antonella-OM2G.2, OTu2A.4, Abedin, Kazi-OTu2D An, Yi-JW2A.60 Azana, José-JW2A.62 Belt, Michael-OTu3C.3, OTh4D.7 JW2A.55, JTh2A.58 Absil, Philippe-OM2H.5 Anandarajah, Prince-OTh3I.8 Azañon, Amanda-JW2A.07 Beltrán, Marta-JTh2A.56 Bogris, Adonis-OTh1C.4, JTh2A.34 Ackert, Jason J.-OM2H.6, OM2H.7 Anastasopoulos, Markos P.-OTh3E.3 Ben Bakir, Badhise-JTh2A.30 Boivin, David-OTh3K.6 Adachi, Koichiro-OTh4H.1 Anderson, Trevor-JW2A.51, OW4B.5, Baba, Junji-OTh4H.1 Bendimerad, Djalal Falih-OTu3I.2 Bok, Jin K.-OTu2C.4 Key to Authors Key Adavani, Vinay-OW1E.5 OW4B.7 Babakhani, Aydin-OTu2C.6 Ben-Ezra, Shalva-OTu2I.1, JW2A.30, Bolten, Jens-OW4J.6 Adhikari, Susmita-OW4F.4 Andrekson, Peter A.-OTu2B.7, Babiel, Sebastian-OW3D.7 OTh3A.6 Bonani, Luiz H.-OTh1H.4 Agata, Akira-OW1A.2 OTu3B.2, OW3C.5, OW4A.3 Bach, Heinz-Gunter-OW3J.6 Bengtsson, Jörgen-OTh4H.4 Bonetto, Edoardo-NW3E.2 Agazzi, Oscar-OTh1F.4 Andriolli, Nicola-OW3J.4 Baddela, Naveen-OW1I.5, OW1I.6, Benica De Farias, Giovanni-JTh2A.30 Bonk, Rene-OTh4A.3 Agmon, Amos-OTh3A.6 Angelou, Marianna-OW1H.1, OTh1J.1, OTh1J.3 Beninca de Farias, Giovani-OTh3A.7 Bontempi, Francesca-OW3J.4 Agrawal, Govind P.-OM3I.6 OTh1H.1 Badding, John-OW4H.1 Benjamin, Shuki-OTu3H.2 Boom, Henrie-OTh3D.6 Agrell, Erik-OTu3B.4, OW3B.4 Anthony, Bruce-OM3E.5 Baets, Roel-OTh1B.6, OTh1D.6, -

Rylant Ryle Rylen Rylend Rylent Ryles Ryley Rylind Rylint Rylyn

Rylant Ryordint Ryvel Ryle Ryordon Ryvell Rylen Ryordyn Ryver Rylend Ryordynd Ryvers Rylent Rypon Ryves Ryles Rysby Ryvett Ryley Rysch Ryvette Rylind Rysdal Ryviere Rylint Rysdale Ryvière Rylyn Rysden Ryvieres Rylynd Rysdil Ryvières Rym Rysdile Ryvišre Rymer Rysdon Ryvišres Rymkiewicz Rysdul Ryvoire Rymor Rysdyle Ryvoires Rymour Ryse Ryvyere Ryn Ryseby Ryvyère Rynd Rysedal Ryvyeres Rynde Rysedale Ryvyères Ryndes Ryseden Ryvyšre Rynds Rysedil Ryzewski Ryzewsky Ryne Rysedile Ryngar Rysedon Rynger Rysedul Ryngerose Rysedyle Ryngrose Rysen Ryngwood Rysevski Rynkowski Rysevsky Rynne Ryshall Ryodan Ryshevski Ryodand Ryshevsky Ryodane Ryshford Ryodant Ryshworth Ryoden Rysin Ryodend Rysing Ryodent Rysinski Ryodind Rysley Ryodint Rysling Ryodyn Ryson Ryodynd Ryszeski Ryon Ryszesky Ryordan Ryszevski Ryordand Ryszevsky Ryordane Ryszewski Ryordant Ryszewsky Ryorden Ryther Ryordend Rytter Ryordent Rytterbusch Ryordin Ryvall Ryordind Ryve Hall of Names by Swyrich © 1999 Swyrich Corporation www.swyrich.com 1-888-468-7686 883 Sabbing Sacherrevall Sackseart Sacreiss Saenger Sabbink Sachet Sacksebly Sacreisst Saent Sabbint Sacheveral Sacksebrage Sacresst Saenz Sabbyn Sacheverale Sacksebrege Sacvyle Sáenz Sabbynd Sacheverall Sacksebrige Sacvylle Saesnes Saalmes Sabcott Sacheverel Sacksebrish Saddingtolm Saez Saan Sabcotts Sacheverell Sackser Saddingtom Sáez Saand Saben Sacheveril Sackserd Saddingtomb Safadge Saane Sabend Sacheverile Sacksers Saddingtome Safage Saant Sabent Sacheverral Sacksert Saddington Safal Saar Sabey Sacheverrall Sacksier Saddingtone -

Abernathy, Adams, Addison, Alewine, Allen, Allred

BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 14 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 168 PÁGINAS – MÉDIA DE 54.100 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

International Research and Exchanges Board Records

International Research and Exchanges Board Records A Finding Aid to the Collection in the Library of Congress Prepared by Karen Linn Femia, Michael McElderry, and Karen Stuart with the assistance of Jeffery Bryson, Brian McGuire, Jewel McPherson, and Chanté Wilson-Flowers Manuscript Division Library of Congress Washington, D.C. 2011 International Research and Exchanges Board Records Page ii Collection Summary Title: International Research and Exchanges Board Records Span Dates: 1947-1991 (bulk 1956-1983) ID No: MSS80702 Creator: International Research and Exchanges Board Creator: Inter-University Committee on Travel Grants Extent: 331,000 items; 331 cartons; 397.2 linear feet Language: Collection material in English and Russian Repository: Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C. Abstract: American service organization sponsoring scholarly exchange programs with the Soviet Union and Eastern Europe in the Cold War era. Correspondence, case files, subject files, reports, financial records, printed matter, and other records documenting participants’ personal experiences and research projects as well as the administrative operations, selection process, and collaborative projects of one of America’s principal academic exchange programs. International Research and Exchanges Board Records Page iii Contents Collection Summary .......................................................... ii Administrative Information ......................................................1 Organizational History..........................................................2 -

Surname Given Name Death Date Death Year Birth Date Cemetery

Surname Given Name Death Date Death Year Birth Date Cemetery Saabedra Erma 1962 Saar Earl A 1946 Saar Fred 1920 Saar Fred Jacob 1920 Saar Hattie 1953 Saar Hattie A 1953 Saar Kate 1967 Saar Kate P 1967 Saar Martin 1934 Saar William 1959 Saari Marjie Sophia 1922 Saarinen Igna 1960 Saben Baby 1933 Sabin Charles 9/7/1939 26 Feb 1867 Tahoma Cemetery, Yakima, WA Sabin Esther 1934 Sabin Janet 1934 Sabin Janet Rae 1934 Sabin Jean 1933 Sabin Lucretia J 1952 Sabin William K 1952 Sach Hannah Pauline 1959 Sach Norman T 1958 Sackett Dwight Putman 1955 Sackett Earl 1920 Sackett Mary Jane 1965 Sackman Adam 1966 Sackrider Ira W 1928 Saconton nfn 1911 Sade Harvey 1906 Sadek Valentine 6/28/1969 Sadenwasser Mary Isabel 1926 Sadler Francis Lillian 1919 Sadler Linna 1926 Saenz Cindy Lynn 1966 Saenz Gilberto M 1969 Saenz John Saenz Joseph Y 1960 Saenz Martha 1959 Safford Francis 1916 Safford Walter 1902 Sagara Ushikichi 1959 Sage Emma R 1962 Sage Eva May 1919 Sage George W 1952 Sage Harvey 1906 Sager Cecil 1903 Surname Given Name Death Date Death Year Birth Date Cemetery Sager Clarence A 1953 Sager Gerald C 1949 Sager Grace 1932 Sager Lucille 1952 Sagles Blanca Sahlstrom Richard 1923 Sailing Alice Grace 1957 Sailor Anna 1969 Sailor Clem 1944 Sailor Mary Elizabeth 1969 Sain W F 1893 Sain W G 1893 Sainsbury Leo F 1967 Sainsbury Olive S 1938 Sainsbury Wilma Louise Saito Taito 1918 Sakai Hisako Ito 1954 Sakai Masako 1918 Sakamoto Bunnosuke 1952 Sakamoto Chiyoe 1925 Sakamoto Gene 1952 Sakamoto Hiroshi 1924 Sakamoto Joe 1948 Sakie Baby 1918 Sakomoto Bunnosuke 1952 -

A Foundation for the Future

A FOUNDATION FOR THE FUTURE INVESTORS REPORT 2012–13 NORTHWESTERN UNIVERSITY Dear alumni and friends, As much as this is an Investors Report, it is also living proof that a passion for collaboration continues to define the Kellogg community. Your collective support has powered the forward movement of our ambitious strategic plan, fueled development of our cutting-edge curriculum, enabled our global thought leadership, and helped us attract the highest caliber of students and faculty—all key to solidifying our reputation among the world’s elite business schools. This year, you also helped set a new record for alumni support of Kellogg. Our applications and admissions numbers are up dramatically. We have outpaced our peer schools in career placements for new graduates. And we have broken ground on our new global hub. Your unwavering commitment to everything that Kellogg stands for helps make all that possible. Your continuing support keeps us on our trajectory to transform business education and practice to meet the challenges of the new economy. Thank you for investing in Kellogg today and securing the future for generations of courageous leaders to come. All the best, Sally Blount ’92, Dean 4 KELLOGG.NORTHWESTERN.EDU/INVEST contentS 6 Transforming Together 8 Early Investors 10 Kellogg Leadership Circle 13 Kellogg Investors Leaders Partners Innovators Activators Catalysts who gave $1,000 to $2,499 who gave up to $1,000 99 Corporate Affiliates 101 Kellogg Investors by Class Year 1929 1949 1962 1975 1988 2001 1934 1950 1963 1976 1989 2002 -

Gendobry/Gendobry Index.Htm

* * * * * * * * * G E N D O B R Y ! * * * * * * * * * Volume III, No. 12. 31 December 2002. Copyright (c) 2002, PolishRoots(R), Inc. Editor: William F. "Fred" Hoffman, E-mail: [email protected] *************************************** CONTENTS Welcome Is This a Polish Name? Letters to the Editor Stamping Out Errors Gryf Kaszubski Morse Ellis Island Site Search Tools New Mailing List for Podlaskie Province _In Their Words ... Volume II: Russian_ Upcoming Events More Useful Web Addresses You May Reprint Articles... *************************************** *** WELCOME! *** to the latest issue of GEN DOBRY!, the e-zine of PolishRoots(R). If you missed previous issues, you can find them at http://polishroots.org/gendobry/gendobry_index.htm. Visit PolishRoots.org, the sponsor of _Gen Dobry!_, and take advantage of the many resources offered there. Don't take my word for it -- read what Alan J. Kania <[email protected]> wrote on [email protected]: > It's always fun to explore familiar web-sites. Polish Roots has a ton of information and I thought I had visited most of the key hidden resources that are contained within the electronic pages. Today I happened to stumble across a fascinating resource called The Polish Black Book. > http://www.polishroots.org/black_book.htm > I'll let the website explain what it is: > "'The Black Book of Poland' index contains a list of names, mostly Polish some German, valuable to genealogical researchers interested in what may have happened to their kin in Poland during the time of October 6, 1939 and the end of June 1941. This book documents what the Germans did to the people of Poland during that time period. -

Aes Corporation

THE AES CORPORATION THE AES CORPORATION The global power company A Passion to Serve A Passion A PASSION to SERVE 2000 ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT THE AES CORPORATION 1001 North 19th Street 2000 Arlington, Virginia 22209 USA (703) 522-1315 CONTENTS OFFICES 1 AES at a Glance AES CORPORATION AES HORIZONS THINK AES (CORPORATE OFFICE) Richmond, United Kingdom Arlington, Virginia 2 Note from the Chairman 1001 North 19th Street AES OASIS AES TRANSPOWER Arlington, Virginia 22209 Suite 802, 8th Floor #16-05 Six Battery Road 5 Our Annual Letter USA City Tower 2 049909 Singapore Phone: (703) 522-1315 Sheikh Zayed Road Phone: 65-533-0515 17 AES Worldwide Overview Fax: (703) 528-4510 P.O. Box 62843 Fax: 65-535-7287 AES AMERICAS Dubai, United Arab Emirates 33 AES People Arlington, Virginia Phone: 97-14-332-9699 REGISTRAR AND Fax: 97-14-332-6787 TRANSFER AGENT: 83 2000 AES Financial Review AES ANDES FIRST CHICAGO TRUST AES ORIENT Avenida del Libertador COMPANY OF NEW YORK, 26/F. Entertainment Building 602 13th Floor A DIVISION OF EQUISERVE 30 Queen’s Road Central 1001 Capital Federal P.O. Box 2500 Hong Kong Buenos Aires, Argentina Jersey City, New Jersey 07303 Phone: 852-2842-5111 Phone: 54-11-4816-1502 USA Fax: 852-2530-1673 Fax: 54-11-4816-6605 Shareholder Relations AES AURORA AES PACIFIC Phone: (800) 519-3111 100 Pine Street Arlington, Virginia STOCK LISTING: Suite 3300 NYSE Symbol: AES AES ENTERPRISE San Francisco, California 94111 Investor Relations Contact: Arlington, Virginia USA $217 $31 Kenneth R. Woodcock 93% 92% AES ELECTRIC Phone: (415) 395-7899 $1.46* 91% Senior Vice President 89% Burleigh House Fax: (415) 395-7891 88% 1001 North 19th Street $.96* 18 Parkshot $.84* AES SÃO PAULO Arlington, Virginia 22209 Richmond TW9 2RG $21 Av. -

Clinton County Genealogy Resources Surnames List

CLINTON COUNTY GENEALOGY RESOURCES SURNAMES LIST Aarington Babb Cadden D’Ambrosio Eachus Fabel Gabbard Haag Iannarino Jachimowicz Kable La Pine Maag Nace O’Briant Pabst Quallen Raabe Sabin Tackett Uetrecht Vail Waag Xidas Yale Zabel Abbott Babcock Cade Dabe Eade Faehnle Gabbert Haas Ibaugh Jack Kachman Labuzinski Maas Nagle O’Brien Pace Quam Raasch Saddler Tagg Ufford Valentine Wacker Yankey Zachary Abel Baber Cadwallader Dagget Eades Fague Gabriel Habenschuss Ibold Jacks Kaehler Lacey Mabrey Nagley O’Connor Packard Quaterbaum Rabenstein Saffer Taggart Uhl Valerio Waddle Yankie Zachman Abell Baca Cahall Dahl Eads Fahey Gaddis Habermehl Icenhower Jackson Kaesemeyer Lachance Mabru Nail O’Donoghue Packer Quazzani Rabin Saffle Taitt Uhlenberg VallandinghamWade Yannutz Zaharias Able Bachelor Cahill Dahlmeier Eagle Fahnestock Gaffin Hack Ide Jacobi Kafka Lackey Macaluso Nakabayashi O’Farrell Packham Queen Rachford Sagraves Talbot Uhrig Vallee Wadkins Yantes Zartman Aber Back Cain Dahmer Eaglehoff Fahrer Gaffney Hacker Igo Jacobs Kahlhamer Lackner MacDonald Nakoff O’Keefe Padgett Query Rack Sales Talmage Uible VanBeren Wadsworth Yaple Zaycosky Abernathy Backenstoe Caldwell Dailey Eaglin Fahrubel Gage Hackney Ihen Jacoby Kaiser Lacombe MacDuff Namack O’Leary Pagae Quickel Radcliffe Salisbury Tamplin Ulmer VanCamp Waelti Yarber Zehr Abersold Backstrom Calendine Daily Eaker Fair Gaige Hackworth Ihle Jacquemin Kalb Lacy Macduff Nance O’Neil Pagan Quigley Rader Sallade Tangburn Ulmschneider Vance Wagenseller Yarger Zelenka Abery Bacon Caley Dakin