La Vicenda Giudiziaria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella Piersanti Mattarella nacque a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. Secondogenito di Bernardo Mattarella, uomo politico della Democrazia Cristiana e fratello di Sergio, 12° Presidente della Repubblica Italiana. Piersanti si trasferì a Roma con la famiglia nel 1948. Studiò al San Leone Magno, retto dai Fratelli maristi, e militò nell’Azione cattolica mostrandosi battagliero sostenitore della dottrina sociale della Chiesa che si andava affermando. Si laureò a pieni voti in Giurisprudenza alla Sapienza con una tesi in economia politica, sui problemi dell’integrazione economica europea. Tornò in Sicilia nel 1958 per sposarsi. Divenne assistente ordinario di diritto privato all'Università di Palermo. Ebbe due figli: Bernardo e Maria. Entrò nella Dc tra il 1962 e il 1963 e nel novembre del 1964 si candidò nella relativa lista alle elezioni comunali di Palermo ottenendo più di undicimila preferenze, divenendo consigliere comunale nel pieno dello scandalo del “Sacco di Palermo”. Erano, infatti, gli anni della crisi della Dc in Sicilia, c’era una spaccatura, si stavano affermando Lima e Ciancimino e si preparava il tempo in cui una colata di cemento avrebbe spazzato via le ville liberty di Palermo. Nel 1967 entrò nell’Assemblea Regionale. In politica adottò uno stile tutto suo: parlò di trasparenza, proponendo di ridurre gli incarichi (taglio degli assessorati da dodici ad otto e delle commissioni legislative da sette a cinque e per l'ufficio di presidenza la nomina di soli due vice, un segretario ed un questore) e battendosi per la rotazione delle persone nei centri di potere con dei limiti temporali, in modo da evitare il radicarsi di consorterie pericolose. -

Mafia Linguaggio Identità.Pdf

EDIZIONI MAFIA LINGUAGGIO IDENTITÁ di Salvatore Di Piazza Di Piazza, Salvatore <1977-> Mafia, linguaggio, identità / Salvatore Di Piazza – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Linguaggio. 364.10609458 CDD-21 SBN Pal0224463 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Alessandra Dino, sociologa 13 Introduzione Parte Prima 15 Il linguaggio dei mafiosi 15 Un linguaggio o tanti linguaggi? Problemi metodologici 17 Critica al linguaggio-strumento 18 Critica al modello del codice 19 Critica alla specificità tipologica del linguaggio dei mafiosi 19 Mafia e linguaggio 20 La riforma linguistica 21 Le regole linguistiche: omertà o verità 22 La nascita linguistica: performatività del giuramento 23 Caratteristiche del linguaggio dei mafiosi 23 Un gergo mafioso? 26 Un denominatore comune: l’“obliquità semantica” 30 Impliciti, non detti, espressioni metaforiche 36 Un problema concreto: l’esplicitazione dell’implicito Parte Seconda 41 Linguaggio e identità mafiosa 41 Sulla nozione di identità 42 Linguaggio e identità mafiosa tra forma e contenuto 43 Prove tecniche di appartenenza: così parla un mafioso 44 La comunicazione interna 45 La comunicazione esterna 49 La rappresentazione linguistica: un movimento duplice 49 Dall’interno verso l’esterno 51 Dall’esterno verso l’interno 52 Un caso emblematico: i soprannomi 54 Conclusioni 57 Bibliografia di Vito Lo Monaco Il presente lavoro di Salvatore Di Piazza fa parte delle ricerche promosse dal Centro Studi La Torre grazie alla collaborazione volontaria di autorevoli comitati scientifici e al contributo finanziario della Regione Sicilia. -

Ercolano, Naples

University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto

STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

23 Gennaio 1998

PRESIDENTE: Buongiorno, vediamo i presenti. Bagarella? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; è presente l’avvocato Ceolan. Barranca Giuseppe. AVV. Cianferoni: (voce fuori microfono) Sì, Presidente, è presente anche l’avvocato Cianferoni. PRESIDENTE: Ah, c’è anche lei, grazie. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Rinunciante. Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Ceolan. Brusca Giovanni: ora entrerà. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani. E’ presente l’avvocato Li Gotti. Calabrò Gioacchino. IMPUTATO Calabrò: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Cianferoni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… E’ presente l’avvocato… AVVOCATO Falciani: Falciani, Presidente.. PRESIDENTE: …Falciani in sostituzione. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO Traversi: E’ presente PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Pepi. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Priola, avvocato Florio, sostituito dall’avvocato Pepi. Giuliano Francesco. IMPUTATO Giuliano: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Pepi, che è presente. Graviano Filippo: rinunciante. Avvocato Oddo, avvocato Gramigni, sostituito dall’avvocato Cianferoni. -

Calogero Zucchetto

Calogero Zucchetto Calogero Zucchetto, per gli amici Lillo, nacque a Sutera in provincia di Caltanissetta il 3 febbraio del 1955. Si arruolò nell'arma molto giovane, iniziando il suo apprendistato già a 19 anni nella prima rudimentale scorta del giudice Falcone. Ma Lillo era un ragazzo dinamico, intraprendente, ed a lui la scorta stava stretta. Voleva la strada, e fu accontentato: nei primi anni 80 entrò a far parte della Squadra mobile di Palermo, alle dipendenze di Ninni Cassarà, assassinato a sua volta il 6 agosto 1985. Esuberante, intelligente, gran lavoratore, Zucchetto intraprese la sua missione con grande entusiasmo. Trascorreva nottate intere nelle discoteche e nelle paninerie palermitane, aveva agganci nel mondo della prostituzione, delle sale corse e del mercato ortofrutticolo, punti di raccolta dei malavitosi dell'epoca. Collaborò con Cassarà alla stesura del “rapporto Greco Michele + 161” che tracciava un quadro della guerra di mafia iniziata nel 1981, dei nuovi assetti delle cosche, segnalando in particolare l'ascesa del clan dei corleonesi di Leggio, Riina e Provenzano. Riuscì a entrare in contatto anche con il pentito Totuccio Contorno convincendolo a collaborare, tanto che le sue confessioni furono utilissime per la redazione del rapporto dei 162, una vera e propria mappa sulle famiglie mafiose di Cosa Nostra. Fu uno dei primi agenti a giungere in via Carini, il luogo in cui il 3 settembre del 1982 venne ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Con il Commissario Ninni Cassarà andava spesso in giro in moto, anche pagando di tasca propria il carburante consumato, per i vicoli di Palermo, in particolare per quelli della borgata di Ciaculli, il feudo del boss Michele Greco. -

Richiesta Di Archiviazione Della Procura Di Caltanissetta Per

PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale di Caltanissetta Direzione Distrettuale Antimafia N. 1370/98 R.G. Mod. 21 Richiesta di archiviazione (artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 d. l.vo 271/89) Al Signor Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale S E D E Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni TINEBRA, Procuratore della Repubblica, del dott. Francesco Paolo GIORDANO, Procuratore Aggiunto della Repubblica e del dott. Salvatore LEOPARDI, Sostituto Procuratore della Repubblica. Visti gli atti del procedimento n. 1370/98 R.G. mod. 21 nei confronti di “Alfa” e “Beta, iscritti nel registro delle notizie di reato in data 23 luglio 1998, per il delitto di cui agli artt. 110, 422 c.p. e 7 d.l. 13.5.1991, n. 152, convertito nella l. 12.7.1991, n. 203. Osserva in fatto e in diritto. Quest’Ufficio ha disposto l’iscrizione quali persone sottoposte ad indagini di due soggetti imprenditoriali – politici le cui generalità sono state mascherate, nel registro delle notizie di reato modello 21, con le denominazioni “Afa” e “Beta”, con provvedimento di stralcio del 22 luglio 1998, che viene ivi allegato sub a), il cui contenuto deve intendersi richiamato nella presente. 2 La S.V., su conforme richiesta di quest’Ufficio, ha emesso due provvedimenti di proroga del termine delle indagini, rispettivamente d, in data 26 agosto e 29 febbraio 2000: il termine ultimo per l’espletamento delle investigazioni era fissato al 23 luglio 2000. Occorre, pertanto, rassegnare le conclusioni con riferimento alle posizioni dei soggetti indagati. A tal uopo, si impone una breve illustrazione ragionata delle più significative risultanze di indagine, compendiate dettagliatamente nell’indice generale ed analitico (che si compiega sub b), per verificare se l’ipotesi investigativa sia fondata o meno e, comunque, se sia o meno sostenibile proficuamente l’accusa in giudizio. -

Le Mani Della Criminalità Sulle Imprese, 2011

Le mani della criminalità sulle imprese XIII Rapporto di Sos Impresa Aliberti Editore SosImpresa.indd 5 09/11/11 12:18 © 2011 Aliberti editore Tutti i diritti riservati Sede legale: Via dei Cappuccini, 27 - 00187 Roma Sede operativa: Via Meuccio Ruini, 74 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 272494 Fax 0522 272250 - Ufficio Stampa 329 4293200 Aliberti sul web: www.alibertieditore.it blog.alibertieditore.it [email protected] SosImpresa.indd 6 09/11/11 12:18 A Libero Grassi, nel ventennale della scomparsa SosImpresa.indd 7 09/11/11 12:18 SosImpresa.indd 8 09/11/11 12:18 Il Rapporto di Sos Impresa Le mani della criminalità sulle imprese è frutto di numerosi apporti e collaborazioni senza i quali non sarebbe stato possibile realizzarlo. Un ringraziamento particolare va a Danila Bellino, Laura Galesi, Massi- mo Giordano, Nino Marcianò, Marcello Ravveduto, Valeria Scafetta e Ga- briella Sensi. I testi sono di Lino Busà e Bianca La Rocca. I dati che forniamo sono nostre elaborazioni sulla base delle statistiche Istat, delle rilevazioni fornite dal Ministero dell’Interno, dei sondaggi condotti da Swg per Confesercenti, delle ricerche del Centro Studi TEMI e delle numerose informazioni e testimo- nianze raccolte da Sos Impresa. Il Rapporto come sempre contiene molti nomi di persone, aziende, luo- ghi. Nomi presenti nelle inchieste giudiziarie, nelle relazioni degli organismi antimafia e delle Forze dell’ordine, nelle cronache giornalistiche. Per tutti coloro che sono chiamati in causa, eccezion fatta per quelli condannati in via definitiva, valgono la presunzione d’innocenza e le garanzie individuali costituzionalmente garantite. 9 SosImpresa.indd 9 09/11/11 12:18 Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia Quali sono le ragioni dell’inaudita potenza di alcuni? Dov’è la forza che assicura l’impunità ai loro delitti? Si chiede se sono costituiti in associazio- ni, se hanno statuti, pene per punire i membri traditori: tutti rispondono che lo ignorano, molti che non lo credono. -

14 Gennaio 1998

PRESIDENTE: Ci siamo? Buongiorno. Bagarella è presente? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; presenti entrambi. Barranca Giuseppe. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Cianferoni. Brusca Giovanni: lo sentiremo fra poco. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani… C’è qualcuno dei due? Ah, l’ho vista. Grazie, mi scusi. E’ presente l’avvocato Falciani. Calabrè Gioacchino. IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. AVVOCATO Li Gotti: E’ presente l’avvocato Li Gotti, Presidente. PRESIDENTE: C’è? (voce fuori microfono) PRESIDENTE: Dunque… chi abbiamo chiamato? Calabrè Gioacchino? IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi… C’è l’avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Gramigni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… AVVOCATO: E’ presente. PRESIDENTE: E’ presente. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO: (voce fuori microfono) E’ presente l’avvocato Traversi. AVVOCATO Traversi: (voce fuori microfono) Sì, presente. PRESIDENTE: Ah, mi scusi. AVVOCATO Traversi: Eccomi, Presidente. PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Cianferoni. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. -

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni

Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie

Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

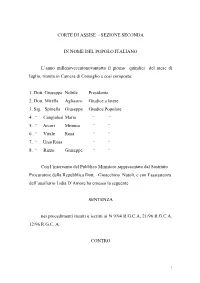

Processo Lima

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv.