Trieux. Soixante-Dix-Neuf Jours Au Fond Pour La Lorraine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bassin Minier D Ottanoe.Amermont Tableau Des Statistiques De L'exhaure

BRGM , ^ -TÍ!" 1 ^ / T 1 Oêivîce géologique ^ t. t Nord * Eâ1 ÍTfc i U fe _rl 1 i—i + iJÎnnÉMSS^,- */ * &l Hir.^11 r P% ÛtK ,TI #í PiTl^_ m; Îl+P- ÎitT ITT^H ft1 j'r |ln"iii# ^L Mll.l I I T1 J i i « §# ^ £>'' 4- r1 1 Bïl r f R O ,lt, S o G „ R oN OE a BUREAU DE RECHERCHES SERVICE GEOLOGIQUE REGIONAL GEOLOGIQUES ET MINIERES NORD-EST 74, rue de la Fédération 11, Rempart St-Thiébault PARIS XVo METZ (Moselle) Tél. 68.79o29 et 30 ETUDE DES RESERVES EN EAUX SOUTERRAINES DES HORIZONS AQUIFERES DE L•AALENIEN-BAJOCIEN (eaux d'exhaure des Mines de Fer) Bilan hjdrologique du Bassin d*0ttange»Amermont Données hydrogéologiques acquises à la date du 31.12,1900 par Mo GUILLAUME, Jo de MAUTORT, Go JEANDEL avec la collaboration de Fo MER Metz, le 15 Janvier 1963 - SOMMAIRE - Pages - Introduction 1 I - Définition du système hydrologique du Bassin d•Amermont-Landres-Ottange .... 3 II - Définition du bassin d'alimentation ... 5 III - Interprétation des statistiques d'exhaure 14 IV - Définition d'un bassin d'alimentation di- mensionnel 25 - Conclusions 32 - Conclusions générales 34 - LISTE DES ANNEXES - Annexe 1 Bassins orographiques 2 Géologie du Bassin d'Amermont-Landres-Ottange- Carte au 1/50.000° 3 - Coupe schématique de la formation ferrugineuse aalénienne de Lorraine 4 - Carte d'exhaure du Bassin au 1/50.000° Tableau des statistiques de l'exhaure ó - Pluviométrie et résidus à la Station d'Auboué Annexes 7 - Rapports succincts sur l'exhaure par concession minière, comportant : . -

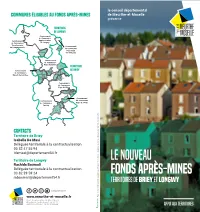

Le Nouveau Fonds Après-Mines

le conseil départemental COMMUNES éLIGIBLES AU FONDS APRèS-MINES de Meurthe-et-Moselle présente Territoire de longwy Communauté de Communes Communauté Agglomération de Communes de Longwy Terre Lorraine Communauté du Longuyonnais Crusnes de Communes Pays-Haut Ville-au-Montois Val d’Alzette Communauté de Communes Pays Audunois Sancy Territoire Communauté de briey Domprix Mont- de Communes Bonvillers Trieux Landres Bassin de Landres Tucquegnieux Piennes Bettainvillers Joudreville Communauté de Communes Pays de Briey Moutiers Jœuf Homécourt Communauté Moineville Communauté de Communes de Communes Giraumont Pays de l’Orne Jarnisy Jarny CONTACTS Territoire de Briey Isabelle De Masi Déléguée territoriale à la contractualisation 03 82 47 55 94 Imprimerie conseil départemental 54 - Juillet 2018 [email protected] Territoire de Longwy Le nouveau Rachida Boumali Déléguée territoriale à la contractualisation 03 82 39 59 24 fonds après-mines [email protected] Territoires de Briey et Longwy @departement54 www.meurthe-et-moselle.fr CD54 DIRCOM M.Gourbillon - Photos ©CAUE-54 PAO Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 48, esplanade Jacques-Baudot - CO 900 19 54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54 appui aux territoires LE NOUVEAU FONDS APRèS-MINES comment ? Le lieu de réalisation du projet doit Les Contrats Territoires Solidaires (CTS) être situé sur une commune éligible, traduisent l’effort de solidarité de notre quel que soit le porteur (commune ou Département avec ses territoires et ses établissement public de coopération habitants, notamment les plus fragilisés. Le intercommunale). Fonds Après-mines est un des outils proposés par le CTS pour développer l’attractivité des En cas de mobilisation isolée du Fonds territoires et accompagner leur développement. -

Val De Briey Mag

NUMÉRO 1 Octobre Val de Briey 2017 L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE T T SOMMAIRE ! "#! "#$%& P. 02 / 03 P. 17 '#(R*+ VOTRE NOUVEAU CONSEIL HOMMAGE À FRANÇOIS HELLER &&+ ! MUNICIPAL ET SIMONE RUEFF ;;'=; P. 04 / 05 P. 18 / 19 ">">"F$"#% @#$AG"G##&&$J>$G HISTOIRE D’UNE NOUVELLE INITIATIVES ET CRÉATION IDENTITÉ VISUELLE D’ACTIVITÉS (&Q; &$$W' &&+ P. 06/07 P. 20 / 21 !!&&& "#$%@#(R*+ LA MAIRIE À VOTRE SERVICE RETOUR EN IMAGES &Y+ P. 08 / 09 / 10 / 11 P. 22 / 24 +Z; C’EST LA RENTRÉE ! ZOOM SUR ... Y$$W'[ ÉCOLES, PÉRISCOLAIRES ... 3 ASSOCIATIONS QUI FONT &&+ BOUGER VAL DE BRIEY *GY @;'Q;Z; P. 12 / 13 P. 24 [$\=>$>* AMENAGEMENTS Y& TRAVAUX À LA PELLE ! HEURES DU CONTE +@] ^ P. 25 %>"_"`"#"*#>WW$" P. 14 MAISON DES MILLE MARCHES SI ON SORTAIT ! @G%#>j$" && PISCINE INTERCOMMUNALE @G%#>%"% @G%#>%'**%>$'% P. 15 !&! C’EST DU PROPRE ! ; DES GESTES SIMPLES POUR PRÉSERVER @G%#>%$#>% &! L’ENVIRONNEMENT ET NOTRE CADRE DE VIE ;; P. 16 ! @W""#"#$% HISTOIRES D’EN PARLER !!Y LES MOULINS DU WOIGOT += =_=;'A& k ;A ;k& @># @>W' Val de Briey 03 82 47 16 00 Dépôt légal Octobre 2017 Directeur de publication : François Dietsch Crédit Photos : Mairie de Val de Briey sauf mentions particulières, Républicain Lorrain, Pascal Volpez, Steve Vitale Rédaction-mise en page : Service Communication Val de Briey Impression : L’imprimerie L’HUILLIER - Florange Tirage à 3500 exemplaires LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES pour lesquelles les élus municipaux ont rappelé leur attachement sont EDITO ceux-ci : • l'aboutissement des projets initiés par les communes historiques ayant reçu un début de réalisation (inscription budgétaire/projets en cours); • la mise en œuvre d'une politique d'investissements équitable et LA COMMUNE NOUVELLE EST ARRIVÉE équilibrée sur le territoire; La France avec près de 36 000 communes regroupe à elle seule un tiers • le maintien, voire le développement de l'activité commerciale, des communes de l'Union Européenne. -

Meurthe-Et-Moselle

2015 MISE À JOUR PARTIELLE 2016 TLAS DÉPARTEMENTAL MEURTHE-ET-MOSELLE 3 ’Atlas départemental est un outil d’information et de connaissance de la Meurthe-et-Moselle. Il s’adresse aux élus, aux agents du conseil départemental ainsi qu’aux partenaires dont certains ont contribué à son ÉDITO élaboration. L’Atlas est en effet le fruit d’un travail collaboratif, mené à partir Ldes données statistiques et des analyses fournies par les services et partenaires du Département. Mise à jour de 75 indicateurs en 2016 L’Atlas départemental fait l’objet cette année d’une mise à jour de 75 indicateurs sur les 250 que contenait la version 2015. L’actualisation concerne les principaux indicateurs associés aux politiques publiques de la collectivité, les plus dynamiques et ceux dont l’évolution par rapport à 2015 présente un réel intérêt. La sélection couvre un grand nombre de thématiques : démographie, niveau de vie, emploi, économie solidaire et insertion, services à la population, solidarité, aménagement… La prochaine version complète de l’Atlas, avec l’ensemble des indicateurs, paraîtra en 2017. Comme pour les versions précédentes, les indicateurs 2016 sont illustrés par des graphiques, courbes et tableaux déclinés à l’échelle des six territoires d’action du Département ainsi que par des cartes permettant de compléter et de visualiser les éléments statistiques présentés. Un texte synthétique identifie les spécificités territoriales marquantes et permet la comparaison avec les tendances observées au sein de l’ancienne région Lorraine, de la nouvelle région Grand Est et de la France métropolitaine. Des définitions permettent en outre d’éclairer le lecteur sur les notions-clés pour chacune des thématiques. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -

DSDEN De Meurthe-Et-Moselle Division Des Ressources Humaines

DSDEN de Meurthe-et-Moselle Descriptif des secteurs géographiques Bureau de la Gestion Collective Division des Ressources Humaines SECTEURS GEORGRAPHIQUES Catégorie "Vœux" (Ecran 1) Mouvement départemental 2019 Participants obligatoires et facultatifs Descriptif des secteurs géographiques + Carte des secteurs géographiques SECTEUR GEOGRAPHIQUE BLAINVILLE EST REGROUPEMENT DE COMMUNES 0540014 Type Code Libellé C 054038 AZERAILLES C 054039 BACCARAT C 054065 BERTRICHAMPS C 054199 FLIN C 054201 FONTENOY LAJOUTE C 054206 FRAIMBOIS C 054222 GERBEVILLER C 054229 GLONVILLE C 054331 MAGNIERES C 054393 MOYEN C 054455 REMENOVILLE C 054467 ROZELIEURES C 054519 THIAVILLE SUR MEURTHE SECTEUR GEOGRAPHIQUE : BLAINVILLE NORD REGROUPEMENT DE COMMUNES 0540012 Type Code Libellé C 054020 ANTHELUPT C 054023 ARRACOURT C 054155 DEUXVILLE C 054176 EINVILLE AU JARD C 054195 FLAINVAL C 054269 HUDIVILLER C 054335 MAIXE C 054456 REMEREVILLE C 054588 VITRIMONT SECTEUR GEOGRAPHIQUE : BLAINVILLE OUEST REGROUPEMENT DE COMMUNES 0540013 Type Code Libellé C 054054 BAYON C 054076 BLAINVILLE SUR L EAU C 054144 CREVECHAMPS C 054152 DAMELEVIERES C 054175 EINVAUX C 054196 FLAVIGNY SUR MOSELLE C 054256 HAUSSONVILLE C 054383 MONT SUR MEURTHE C 054527 TONNOY C 054567 VILLACOURT C 054595 XERMAMENIL Mouvement départemental des enseignants du 1er degré de Meurthe-et-Moselle 1/8 DSDEN de Meurthe-et-Moselle Descriptif des secteurs géographiques Bureau de la Gestion Collective Division des Ressources Humaines SECTEUR GEOGRAPHIQUE : BRIEY REGROUPEMENT DE COMMUNES 0540005 Type Code Libellé -

1 Liste Des Communes De Meurthe-Et-Moselle (30 Avril 2021)

Liste des communes de Meurthe-et-Moselle (30 avril 2021) où s'appliquent les obligations d'information prévues aux I, II et IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement Radon INSEE Commune Zonage sismique Plan RISQUE Bassin risque Prescrit Approuvé SIS Niveau 3 54007 Aingeray Zone de sismicité 1 (très faible) PSS inondation Moselle 10/09/1956 54014 Ancerviller Zone de sismicité 2 (faible) - - - - - 54015 Anderny Zone de sismicité 1 (très faible) PPR minier (fer) Trieux 12/07/2013 54017 Angomont Zone de sismicité 2 (faible) - - - - - 54022 Arnaville Zone de sismicité 1 (très faible) PSS inondation Moselle - 10/09/1956 54025 Art-sur-Meurthe Zone de sismicité 1 (très faible) PPR inondation Meurthe - 15/12/2010 54027 Atton Zone de sismicité 1 (très faible) PSS inondation Moselle - 10/09/1956 PPR inondation Orne - 01/02/2011 54028 Auboué Zone de sismicité 1 (très faible) PPR minier (fer) Briey 23/08/2016 X PPR technologique Titanobel - 24/09/2010 PPR inondation Moselle 06/08/2012 54031 Autreville-sur-Moselle Zone de sismicité 1 (très faible) PPR mouvement de terrain - - 24/03/2004 54038 Azerailles Zone de sismicité 2 (faible) PSS inondation Meurthe - 10/09/1956 54039 Baccarat Zone de sismicité 2 (faible) PSS inondation Meurthe - 10/09/1956 54040 Badonviller Zone de sismicité 2 (faible) - - - - - 54042 Bainville-aux-Miroirs Zone de sismicité 1 (très faible) PSS inondation Moselle - 10/09/1956 54043 Bainville-sur-Madon Zone de sismicité 1 (très faible) PPR inondation Madon - 31/05/2011 1 Radon INSEE Commune Zonage sismique Plan RISQUE -

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1Ère Circonscription

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 1ère circonscription CUSTINES BRIN-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES BRIN-SUR-SEILLE MONCEL-SUR-SEILLE BOUXIERES-AUX-CHENES MAZERULLES BOUXIERES-AUX-DAMES BOUXIERES-AUX-DAMES AMANCE AMANCE MAZERULLES LLAY--SAIINT--CHRIISTOPHE EULMONT SORNEVILLE EULMONT LAITRE-SOUS-AMANCE SORNEVILLE LAITRE-SOUS-AMANCE CHAMPENOUX DOMMARTIN- CHAMPENOUX DOMMSOAURST-IANM-SAONUCSE-AMANCE AGINCOURT LANEUVELOTTE AGINCOURT MALZEVILLE LANEUVELOTTE DOMMARTEMONT SEICHAMPS SEICHAMPS VELAINE-SOUS-AMANCE ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY SAINT-MAX PULNOY NANCY-2 PULNOY SAULXURES-LES-NANCY NANCY SAULXURES-LES-NANCY NANCY-3 Légende Couleur : Canton Entre Seille et Meurthe Grand Couronné Saint-Max Nancy-3 Nancy-2 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2ème circonscription NANCY-1 LAXOU JARVILLE- LA-MALGRANGE VILLERS-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY HEILLECOURT HOUDEMONT LUDRES Légende Couleur : Canton Laxou Vandoeuvre-lès-Nancy Jarville-la-Malgrange Nancy-1 SICOM 54 06/12/2016 DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 3ème circonscription MONT-SAINT-MARTIN VILLE-HOUDLEMONT MONT-SAINT-MARTIN GORCY LONGLAVILLE SAULNES GORCY LONGLAVILLE VILLE-HOUDLEMONT SAINT-PANCRE SAULNES COSNES-ET-ROMAIN HERSERANGE COSNES-ET-ROMAIN LONGW Y LONGW Y SAINT-PANCRE HERSERANGE TELLANCOURT LEXY MEXY VILLERS-LA-CHEVRE MEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON TELLANCOURT LEXY ALLONDRELLE-LA-MALMAISON VILLERS-LA-CHEVRE HAUCOURT-MOULAINE FRESNOIS-LA-MONTAGNE REHON HUSSIGNY-GODBRANGE EPIEZ-SUR-CHIERS FRESNOIS-LA-MONTAGNE HAUCOURT HUSSIGNY-GODBRANGE -MOULAINE EPIEZ-SUR-CHIERS -

Diagnostic Du Territoire De Briey

2020 IAGNOSTIC TERRITOIRE DE BRIEY MEURTHE-ET-MOSELLE 2 Sommaire Éditorial ............................................................ 3 Mode d’emploi .................................................. 4 Introduction ....................................................... 6 Démographie Services publics Santé Évolution de la population ................................ 8 Services publics.............................................. 42 Médecins généralistes .................................... 64 Solde naturel et solde migratoire .................... 10 Gammes d’équipements................................. 44 Infirmiers ......................................................... 66 Indice de jeunesse.......................................... 12 Établissements hospitaliers ............................ 68 Solidarité Services d’aide et de soins à domicile............ 70 Population Structures d’accueil de la petite enfance ........ 46 Autres établissements de soins et de Professions et catégories socioprofessionnelles Assistant-e-s maternel-le-s ............................. 48 prévention ....................................................... 72 (PCS) .............................................................. 14 Établissements et services concourant à la Couverture maladie universelle SOMMAIRE Population étrangère et immigrée .................. 16 protection de l’enfance ................................... 50 complémentaire (CMU-C) ............................... 74 Taux de scolarisation ...................................... 18 Mesures -

105Val De Briey

Les + Tarifaires Val de Briey - Hôpital Maillot Ligne(s) en correspondance (s) 105 Joudreville Café Lunardi Fiche fil1 101 102 104 105 Val de Briey- Hôpital Maillot fil1 101 102 104 Val de Briey - Lycée Louis Bertrand Circule du lundi au samedi sauf jours fériés Circule du lundi au vendredi en période scolaire horaires fil1 101 102 104 Val de Briey - Cité Administrative Titre unitaire 5 mn Val de Briey - Hôpital Maillot 12:00 17:10 18:15 Val de Briey - Assomption fil1 101 102 104 Val de Briey - Lycée Louis Bertrand 12:01 17:11 18:16 Valable à partir de janvier105 2018 fil1 101 102 104 Val de Briey - Raymond Mondon Val de Briey - Cité Administrative 12:02 17:12 18:17 1,50 € fil1 101 102 104 Val de Briey - Collège Jules Ferry Val de Briey - Assomption 12:03 17:13 18:18 le trajet Joudreville fil1 101 102 104 Val de Briey - Saint-Exupéry (Pôle Emploi) Val de Briey - Raymond Mondon 12:05 17:15 18:20 fil1 Val de Briey - Haro Val de Briey - Collège Jules Ferry 12:07 17:17 18:22 Pass Café Lunardi 11 mn fil1 Val de Briey - Pasteur Val de Briey - Saint-Exupéry (Pôle Emploi) 12:10 17:20 18:25 10 trajets Val de Briey fil1 Val de Briey - Centre Médical Stern Val de Briey - Haro 12:11 17:21 18:26 Val de Briey - Mance La Malmaison Val de Briey - Pasteur 12:13 17:23 18:28 10 € Hôpital Maillot Anoux - Rue Sourin Val de Briey - Centre Médical Stern 12:14 17:24 18:29 1€ le trajet Mairy Mainville - Jules Ferry Val de Briey - Mance La Malmaison 12:16 17:26 18:31 Pass Anoux - Rue Sourin 12:18 17:28 18:33 Landres - Rue de Metz tout public Mairy Mainville - -

Plui) De La Communauté De Communes Interdépartementale Cœur Du Pays Haut (54 Et 55), Relatif Au Bassin De Landres

Grand Est Décision délibérée de soumettre à évaluation environnementale l'élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes interdépartementale Cœur du Pays Haut (54 et 55), relatif au Bassin de Landres n°MRAe 2019DKGE71 Décision délibérée de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est page 1 sur 8 La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ; Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ; Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, notamment son article 11 ; Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 modifié, portant nomination des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est ; Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président ; Vu la décision du 31 janvier 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est relative à l’intérim de son président ; Vu la demande d’examen au cas par cas réceptionnée le 13 février 2019, déposée par la Communauté de communes interdépartementale -

Octobre 2020

Site Internet : trieux.net N° 436 OCTOBRE 2020 VOYAGE DES SÉNIORS Du 5 au 12 septembre 2020 C’est sous un soleil levant, soleil qui ne devait pas nous quitter, ou si peu, durant ce voyage que notre groupe fort de ses quarante-quatre participants quitta Trieux dans un confortable autocar, direction Charleroi. Après un agréable trajet à travers les Ardennes belges, l’aéroport fut atteint vers dix heures. Léger contretemps, la distance et le parcours dignes d’un cross obligèrent tous les séniors à déambuler avec leurs bagages à la main avant d’atteindre le terminal 2 ! Là, tous reprirent leur souffle, s’enregistrèrent et, allégés de leur valise, billet à la main, cherchèrent un siège pour pique-niquer. Ragaillardis, ils passèrent les formalités de police sans problème et grimpèrent dans l’avion, sa seule vue leur ayant donné des ailes ! Le décollage et le survol d’une partie de l’Europe, commenté par le commandant de bord, rasséréna la petite troupe qui débarqua à l’aéroport de Borgo Poretto, celui-là même qui vit décoller Antoine de Saint-Exupéry pour son ultime mission le 31 juillet 1944. Un autocar nous mena jusqu’au club Belambra, situé entre la lagune de Biguglia et la mer. L’accueil fut chaleureux et très vite, les clefs de nos bungalows distribuées, chacune et chacun put découvrir le sien, en prendre possession avant de rejoindre le bar de la plage pour un accueil plus formel. Dimanche permit ainsi à chacun de profiter du repos sous les palmiers, sous les pins laricio, du sable, de la douce fraîcheur d’un bungalow tout confort.