Atti 2006 Tomo Secondo.Indb

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A TRIBUTE in LOVING MEMORY Irina Diana Tarabac

A TRIBUTE IN LOVING MEMORY Irina Diana Tarabac (1970-2007) Irina Diana Tarabac dedicated her life to learning, teaching, and science – the field of her choice being linguistics. Among many brilliant scholars and scientists in the Linguistics Department at Stony Brook University, Irina stood out for many a reasons. Unfortunately, Irina left us too early in October 2007. After arriving to study at Stony Brook at 2002, Irina became an active member of the linguistic community in the metropolitan area of New York. She frequently attended seminars in the Linguistics Departments of NYU and the CUNY Graduate Center. Irina was dedicated to life-long learning, and she set extremely high standards for herself, her own research and her teaching responsibilities. She taught a morphology seminar in Bucharest and served as a TA for classes on many different topics at Stony Brook, including syntax, morphology, language philosophy, phonology, typology, and Semitic languages. She was a wonderful teacher and was very concerned about her students. Her dedication to linguistics didn’t leave her much time to pursue her hobbies, but whenever Irina found some time off, she enjoyed listening to symphonic music, reading good literature, visiting museums, and spending time with her friends. Irina earned a Master’s degree in Bucharest, Romania in 1996 and had studied and conducted research in the Netherlands between 1997 and 1999. Irina conducted research on well-known languages such as Dutch, Romanian, and Modern Greek as well as less-known languages such as Rapanui and Burushaki. Irina’s passing is a great loss to her family, her friends and the field of linguistics. -

The First Berkeley Meeting

__________________________________________________________ FASL 23, 2014 ________________________________________________________ Michigan Slavic Publications is a non-profit organization associated with the Department of Slavic Languages and Literatures of the University of Michigan. Its goal is to publish titles which substantially aid the study of and teaching of Slavic and East European languages and cultures. The present volume, based on a conference held at the University of California at Berkeley in May 2014, continues a series of conference proceedings devoted to formal approaches to Slavic languages. Michigan Slavic Materials, 61 Series Editor Jindřich Toman [email protected] Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics ______________________________ The First Berkeley Meeting Edited by Małgorzata Szajbel-Keck Roslyn Burns Darya Kavitskaya Michigan Slavic Publications Ann Arbor 2015 collection © Michigan Slavic Publications 2015 individual contributions © authors Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics (23rd : 2014 : Berkeley, California) Annual Workshop On Formal Approaches To Slavic Linguistics : the first Berkeley meeting / edited by Malgorzata Szajbel-Keck, Roslyn Burns, Darya Kavitskaya. pages cm. -- (Michigan Slavic materials, 61) "The present volume, based on a conference held at the University of California at Berkeley, in May 2014 continues a series of conference proceedings devoted to formal approaches to Slavic languages, including Bulgarian, Croatian, Macedonian, Polish, Serbian, and Russian. We are proud to call this volume The First Berkeley Meeting." "Michigan Slavic Publications 2015." "This volume contains selected papers presented at the 23rd Annual Meeting of the Formal Approaches to Slavic Linguistics held May 2/4, 2014 at the University of California, Berkeley." ISBN 978-0-936534-16-9 (alk. -

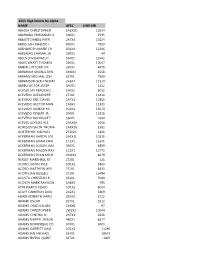

15E5 Ssgt Selects by Alpha

15E5 SSgt Selects by Alpha NAME AFSC LINE-NR ABADIA CHRISTOPHER 2A5X2D 10234 ABARAWA EMMANUEL K 3S0X1 1595 ABBOTT DANIEL PATR 2A7X3 10224 ABDULLAH MALIZIO J 3P0X1 7420 ABENDROTH MARIE CH 00XXX 11386 ABESAMIS CHAMAL JA 2S0X1 44 ABLES LOVIEANGELO 3S0X1 11062 ABLES WYATT THOMAS 2S0X1 10007 ABNER CLIFFORD LEE 3P0X1 4479 ABRAHAM SHARLA DEN 3M0X1 3558 ABRAMS MICHAEL JOH 3E7X1 7500 ABRAMSON SETH NEWM 2A6X4 11510 ABREU VICTOR JOSEP 3P0X1 1412 ACASIO JAY PEROCHO 1P0X1 8032 ACEVEDO ALEXANDER 2T3X1 11416 ACEVEDO ERIC DAVID 2A7X1 12965 ACEVEDO HECTOR MAN 1A0X1 11303 ACEVEDO JANIECE PA 3D0X1 13070 ACEVEDO ROBERT JR 2F0X1 11918 ACEVEDO RODRIGUEZ 3S0X1 2680 ACEVES ULYSSES ALE 2A3X4A 1056 ACHESON SHON THOMA 2A8X2B 5382 ACHTERHOF MICHAEL 2T3X2C 1821 ACKERMAN AARON JOS 2A3X3L 10231 ACKERMAN ADAM CRAI 1C1X1 11641 ACKERMAN LOGAN JAM 3P0X1 8889 ACKERMAN MASON RAY 1C3X1 12772 ACKERMAN RYAN MICH 2M0X3 8079 ACKLEY MARSHALL RY 2T2X1 321 ACORD JUSTIN KYLE 3D1X2 5960 ACORD MATTHEW WILL 2T2X1 5433 ACORN IAN RUSSELL 2T1X1 12494 ACOSTA CHRISTIAN R 3E3X1 7080 ACOSTA MARK RAYMON 2A6X2 495 ACRI MARCO ELIGIO 3D1X2 8009 ACUFF CAMERON DAVI 2A2X1 6869 ADAIR KENNETH HARO 3D0X2 8722 ADAME OSCAR 3E7X1 1512 ADAMS CHAD KALANI 2A6X6 97 ADAMS CHRISTOPHER 2W1X1 10004 ADAMS CYNTHIA N 2A7X3 2658 ADAMS DARRYL JEMON 4B0X1 5627 ADAMS DOMINIQUE CO 3P0X1 3003 ADAMS GARRETT DAVI 3D1X3 11290 ADAMS IAN MICHAEL 3E4X1 10643 ADAMS IRVING QUINT 3E7X1 3407 ADAMS JAMES COLBY 2T3X1 2522 ADAMS JASON ROBERT 1U0X1 7795 ADAMS JOSEPH AARON 2A9X2E 2595 ADAMS KEITH JR 3P0X1 2642 ADAMS KYLE EDWARD 3D0X2 -

English Versions of Foreign Names

ENGLISH VERSIONS OF FOREIGN NAMES Compiled by: Paul M. Kankula ( NN8NN ) at [email protected] in May-2001 Note: For non-profit use only - reference sources unknown - no author credit is taken or given - possible typo errors. ENGLISH Czech. French German Hungarian Italian Polish Slovakian Russian Yiddish Aaron Aron . Aaron Aron Aranne Arek Aron Aaron Aron Aron Aron Aron Aronek Aronos Abel Avel . Abel Abel Abele . Avel Abel Hebel Avel Awel Abraham Braha Abram Abraham Avram Abramo Abraham . Abram Abraham Bramek Abram Abrasha Avram Abramek Abrashen Ovrum Abrashka Avraam Avraamily Avram Avramiy Avarasha Avrashka Ovram Achilies . Achille Achill . Akhilla . Akhilles Akhilliy Akhylliy Ada . Ada Ada Ara . Ariadna Page 1 of 147 ENGLISH VERSIONS OF FOREIGN NAMES Compiled by: Paul M. Kankula ( NN8NN ) at [email protected] in May-2001 Note: For non-profit use only - reference sources unknown - no author credit is taken or given - possible typo errors. ENGLISH Czech. French German Hungarian Italian Polish Slovakian Russian Yiddish Adalbert Vojta . Wojciech . Vojtech Wojtek Vojtek Wojtus Adam Adam . Adam Adam Adamo Adam Adamik Adamka Adi Adamec Adi Adamek Adamko Adas Adamek Adrein Adas Adamok Damek Adok Adela Ada . Ada Adel . Adela Adelaida Adeliya Adelka Ela AdeliAdeliya Dela Adelaida . Ada . Adelaida . Adela Adelayida Adelaide . Adah . Etalka Adele . Adele . Adelina . Adelina . Adelbert Vojta . Vojtech Vojtek Adele . Adela . Page 2 of 147 ENGLISH VERSIONS OF FOREIGN NAMES Compiled by: Paul M. Kankula ( NN8NN ) at [email protected] in May-2001 Note: For non-profit use only - reference sources unknown - no author credit is taken or given - possible typo errors. ENGLISH Czech. French German Hungarian Italian Polish Slovakian Russian Yiddish Adelina . -

C. T. Bauer College of Business

TY OF H SI O R U E S T V I O N N U f o 7 u 2 nded 19 C. T. Bauer College of Business Convocation Friday, December 18, 2015 OF HO Y US T T I O S N R E V I 7 N U 2 9 f 1 ounded Letter from the Dean Dear graduates, Today, you join the ranks of nearly 60,000 alumni of the C. T. Bauer College of Business. As you celebrate your graduation, know that your degree has great value. In fulfilling the requirements of your program, you have demonstrated not only your academic capability, but also the personal discipline and commitment necessary to complete such an educational endeavor. I personally congratulate you on this achievement. Bauer College is more than a degree-granting institution. Yes, to begin with, it is a college of business. On a bigger dimension, I firmly believe this is a place where we change lives and make a difference. We do this by helping our students learn, gain confidence, develop support networks and create opportunity for themselves and for others around them. I am very blessed to see this happen firsthand – to see you all learn, grow and succeed as you use the life skills you learn at Bauer – this is the best part of my job. I hope this convocation marks the beginning of a lifelong relationship with the Bauer College of Business, as well as a successful continued pursuit of your personal education and development. The Bauer faculty and staff are proud to join your family and friends in honoring your accomplishment. -

AMADEI Prof. Giorgio - Bologna 1983 - 1987 - 2002 BACCETTI Prof

ACCADEMICI EMERITI AMADEI prof. Giorgio - Bologna 1983 - 1987 - 2002 BACCETTI prof. Baccio - Siena 1965 - 1985 - 2001 BALDINI prof. Enrico - Bologna 1958 - 1965 - 2000 BOSTICCO prof. Attilio - Torino 1979 - 1987 - 2003 BONCIARELLI prof. Francesco - Perugia 1985 - 1989 - 2004 BONSEMBIANTE prof. Mario - Padova 1968 - 1975 - 2000 CASADEI prof. Ettore - Forlì 1987 – 1991 - 2007 CASATI prof. Dario - Milano 1987 – 1991 - 2007 CAVAZZA prof. Luigi - Bologna 1968 - 1977 - 2000 CHERUBINI prof. Giovanni - Firenze 1987 – 1991 - 2007 CODA NUNZIANTE prof. Giovanni - Siena 1979 - 1980 - 2006 CONTINI BONACOSSI dott. Ugo - Firenze 1966 - 1991 - 2006 CORDERO DI MONTEZEMOLO dott. Massimo - Roma 1983 – 1991 - 2007 DIANA cav. lav. dott. Alfredo - Roma 1970 - 1975 - 2001 DINI prof. Dino - Firenze 1968 - 1972 - 2003 DINI prof. Mario - Firenze 1980 - 1982 - 2005 FAVILLI prof. Ranieri - Pisa 1958 - 1962 - 2000 FERRO prof. Ottone - Padova 1970 - 1975 - 2002 FIORINO prof. Piero - Firenze 1983 - 1989 - 2005 FRESCOBALDI cav. lav. m.se dott. Vittorio - Firenze 1969 - 1975 - 2003 GAETANI D’ARAGONA prof. Gabriele - Napoli 1972 - 1983 - 2006 GALOPPINI prof. Carlo - Pisa 1970 - 1983 - 2001 GIOIA cav. lav. gr. cr. dott. Giuseppe - Palermo 1975 - 1980 - 2001 GROSSI prof. Paolo - Firenze 1965 - 1987 - 2002 LANDI prof. Renzo - Firenze 1966 - 1972 - 2002 LECHI prof. Francesco - Brescia 1982 - 1987 - 2003 LORETI prof. Filiberto - Pisa 1973 - 1983 - 2002 LUCIFERO prof. Mario - Firenze 1969 - 1973 - 2001 MANCINI prof. Fiorenzo - Firenze 1955 - 1965 - 2000 MANFREDI prof. ing. Enzo - Bologna 1970 - 1975 - 2002 MARACCHI prof. Giampiero - Firenze 1977 - 1982 - 2004 1 MARINELLI prof. Augusto - Firenze 1980 - 1990 - 2005 MARZI prof. Vittorio - Bari 1987 – 1991 - 2007 MAZZEI cav. lav. Lapo - Firenze 1975 - 1980 - 2001 MONTEMURRO prof. -

Graduation 2021 Social Science and Business Technologies Message to the Graduates of Dawson College

Graduation 2021 Social Science and Business Technologies Message to the Graduates of Dawson College Simply congratulating our graduating class of 2021 does not seem sufficient this year. We at Dawson are in awe of what you have overcome to get to this moment. All students have dealt with their own unique challenges in the COVID-19 pandemic. You were kept apart from your friends and extended family and, with the future uncertain, you pushed yourself each day to connect to your classes online, complete your assignments and move forward with your education. Let me tell you now: your perseverance will pay off. We know the events of the last year and a half have tested you. But please remember what you have gained: resilience and determination - key indicators for future success. At Dawson, our goal is not only to educate, but to engage you to become active citizens. We seek to enrich society by offering life-long learning opportunities, cultivating partnerships and contributing to a peaceful and sustainable future. We encourage you to take what you have learned at Dawson and help society build back better. Use your skills to help others, challenge the status quo and build on what this global crisis has accentuated and revealed about the interconnectedness of humanity. On behalf of all Dawson faculty, staff and administration, I would like to share our pride in what you have accomplished and acknowledge your outstanding efforts. Know that from this moment forward, you can be proud to say that you are a Dawson College graduate. Carmela Gumelli Academic Dean of Dawson College 2 3 We know that graduation is an important milestone in your life. -

Anllech an Aolt an Boer an C an Cash an Caskey An

BUSCAPRONTA www.buscapronta.com ARQUIVO 08 DE PESQUISAS GENEALÓGICAS 61 PÁGINAS – MÉDIA DE 19.600 SOBRENOMES/OCORRÊNCIA Para pesquisar, utilize a ferramenta EDITAR/LOCALIZAR do WORD. A cada vez que você clicar ENTER e aparecer o sobrenome pesquisado GRIFADO (FUNDO PRETO) corresponderá um endereço Internet correspondente que foi pesquisado por nossa equipe. Ao solicitar seus endereços de acesso Internet, informe o SOBRENOME PESQUISADO, o número do ARQUIVO BUSCAPRONTA DIV ou BUSCAPRONTA GEN correspondente e o número de vezes em que encontrou o SOBRENOME PESQUISADO. Número eventualmente existente à direita do sobrenome (e na mesma linha) indica número de pessoas com aquele sobrenome cujas informações genealógicas são apresentadas. O valor de cada endereço Internet solicitado está em nosso site www.buscapronta.com . Para dados especificamente de registros gerais pesquise nos arquivos BUSCAPRONTA DIV. ATENÇÃO: Quando pesquisar em nossos arquivos, ao digitar o sobrenome procurado, faça- o, sempre que julgar necessário, COM E SEM os acentos agudo, grave, circunflexo, crase, til e trema. Sobrenomes com (ç) cedilha, digite também somente com (c) ou com dois esses (ss). Sobrenomes com dois esses (ss), digite com somente um esse (s) e com (ç). (ZZ) digite, também (Z) e vice-versa. (LL) digite, também (L) e vice-versa. Van Wolfgang – pesquise Wolfgang (faça o mesmo com outros complementos: Van der, De la etc) Sobrenomes compostos ( Mendes Caldeira) pesquise separadamente: MENDES e depois CALDEIRA. Tendo dificuldade com caracter Ø HAMMERSHØY – pesquise HAMMERSH HØJBJERG – pesquise JBJERG BUSCAPRONTA não reproduz dados genealógicos das pessoas, sendo necessário acessar os documentos Internet correspondentes para obter tais dados e informações. DESEJAMOS PLENO SUCESSO EM SUA PESQUISA. -

Iii. Administración Local

BOCM BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 154 JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 B.O.C.M. Núm. 283 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 44 MÓSTOLES OTROS ANUNCIOS Se ha dictado por la concejala-coordinadora del Área de Presidencia Administración Pública, con fecha 3 de octubre de 2013, el siguiente decreto: Vista la comunicación del Instituto Nacional de Estadística, en la que se pone de ma- nifiesto que los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente (ENCSARP) que se indican en la presente resolución, no han procedido a la renovación pa- dronal a la que obliga el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 14/2003. Considerando que, en cumplimiento de la resolución 28 de abril de 2005, de la presi- denta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Local, el alcalde del municipio deberá declarar la caducidad de inscripción y acordar la baja padronal mediante resolución motivada. Considerando que por parte del Departamento de Registro y Estadística se ha procedi- do a poner en conocimiento de los afectados tal circunstancia, con preaviso de caducidad, en cumplimiento del acuerdo 11/103 aprobado en sesión plenaria de 14 de julio de 2005. Resultando que han transcurrido dos años desde su inscripción padronal y no han pro- cedido a su renovación con anterioridad al 30 de septiembre de 2013. Considerando que el artículo 16.1 de la LRBL y la resolución de 28 de abril de 2005, de la presidenta del INE y del director general de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los ENSCARP que no sean renovadas cada dos años, y en virtud de las competencias delega- das al Área de Coordinación Estratégicas, Institucional y Administración Pública de Presi- dencia, en virtud del decreto de Alcaldía 15/2013, de 10 de enero (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 47, de 25 de febrero de 2013). -

May 31 - June 6, 2018 S.G.V

Starting a New Business? Three Ways to File - Mail Fax Email May 31 - June 6, 2018 S.G.V. EXAMINER B1 • Legal Notices • Legal Notices • Legal Notices • Legal Notices • transact business under the fictitious business name or 14411 at seq. Business and Profession Code) First filing: registrant who declares as true information, which he or she and Profession Code) First filing: 05/10; 05/17; 05/24 & 05/ The business is conducted by: A CORPORATION. I de- names listed above on. NOTICE-The Fictitious Name State- 05/10; 05/17; 05/24 & 05/31/2018 The San Gabriel Valley knows to be false, is guilty of a crime.) This statement was 31/2018 The San Gabriel Valley Examiner CNBB181839MU clare that all information in this statement is true and cor- ment expires five years from the date it was filed in the Examiner CNBB181818GM filed with the County Clerk of Los Angeles County on 04/ rect. (A registrant who declares as true information, which office of the County Clerk. A new Fictitious Business 27/2018. The registrant (s) has (have) NOT commenced to CNBB181840MU FILE NO.2018105358 he or she knows to be false, is guilty of a crime.) This Name Statement must be filed before that time. The filing CNB181819GM FILE NO.2018103346 transact business under the fictitious business name or FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENTThe following statement was filed with the County Clerk of Los Angeles of this statement does not of itself authorize the use in this FICTITIOUS BUSINESS NAME STATEMENTThe following names listed above on. NOTICE-The Fictitious Name State- person (s) is (are) doing business as: SIERRA INN 1171 County on 04/30/2018. -

Advances in Medicine and Biology. Volume

ADVANCES IN MEDICINE AND BIOLOGY ADVANCES IN MEDICINE AND BIOLOGY VOLUME 114 No part of this digital document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means. The publisher has taken reasonable care in the preparation of this digital document, but makes no expressed or implied warranty of any kind and assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for incidental or consequential damages in connection with or arising out of information contained herein. This digital document is sold with the clear understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, medical or any other professional services. ADVANCES IN MEDICINE AND BIOLOGY Additional books in this series can be found on Nova’s website under the Series tab. Additional e-books in this series can be found on Nova’s website under the eBooks tab. ADVANCES IN MEDICINE AND BIOLOGY ADVANCES IN MEDICINE AND BIOLOGY VOLUME 114 LEON V. BERHARDT EDITOR Copyright © 2017 by Nova Science Publishers, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means: electronic, electrostatic, magnetic, tape, mechanical photocopying, recording or otherwise without the written permission of the Publisher. We have partnered with Copyright Clearance Center to make it easy for you to obtain permissions to reuse content from this publication. Simply navigate to this publication’s page on Nova’s website and locate the “Get Permission” button below the title description. This button is linked directly to the title’s permission page on copyright.com. -

Fall 2021 Advising #3.Xlsx

Last Name Legal First Name Preferred First Name Advisor Abdelhamid Mohamed Abokifa Abdelrahim Mahdi Karpov Abderrazzaq Amin Schulenberg Abdullah Muhammad Abokifa Acaylar Gieanelli Derrible Adi Abdallah Abokifa Adnan Syed Talha Syed Talha Daly Agoncillo Nathan Ansari Aguilar Josue Ataei Ahale Jamie Chi Ahmad Azan Chi Ahmeti Andrew Abokifa Al Naimi Rayyan Foster Alahmadi Abdulaziz Sneed Alam Zeyad Zeyad Abokifa Alarab Ismail Iranmanesh Alasmer Yazen Abokifa Al‐Asmer Mohammed Karpov Aldridge Carter Daly Alforookh Abedallah Sneed Alhourani Saif Derrible Ali Abdulla Issa Aljaghassy Rama Kadkhodaei Allbee Matthew Iranmanesh Alsaras Nuridean Karpov Al‐Shurafa Muhammad Sharif Daly Alsweis Fadi Abokifa Anarwala Farhan Abokifa Ansari Zaki Zaki Zou Antonyuk Anthony Tony Karpov Appelt Nikolas Schulenberg Aragon Daisy Foster Aranda Kevin Ansari Arcara Nicholas Nick Ataei Arellano Guillermo Foster Arreola Diana Peiravian Arroyo Josue Josue Ataei Astorga Liberty Abokifa Atta Yousef Derrible Avila Jesus Ansari Avitia Jay Jay Alexander Daly Awad Hanna Issa Ayala Xavier Daly Bach Giovanni Issa Banez Samantha Abokifa Banuelos Alexander Abokifa Barac Caleb Sneed Barbosa Eduardo Abokifa Bardan Kevin Abokifa Baron Alexander Lin Barrera Vargas Elizabeth Daly Barron Marcos Derrible Bautista Czarina Chi Bawa Abdoulaye Ab Daly Berry Kyle Khodadoust Billing Noah Foster Blanco Jorge Chi Botello Carlos Martin Garza Zou Bourelle Bryanna Foster Bowman Megan Megan Foster Boyle Allyson Peiravian Bravo Carlos Ozevin Breslieva Natasha Ataei Brown Aleah Ansari Budnik Derek