Expressões De Medo No Antigo Egipto

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Was the Function of the Earliest Writing in Egypt Utilitarian Or Ceremonial? Does the Surviving Evidence Reflect the Reality?”

“Was the function of the earliest writing in Egypt utilitarian or ceremonial? Does the surviving evidence reflect the reality?” Article written by Marsia Sfakianou Chronology of Predynastic period, Thinite period and Old Kingdom..........................2 How writing began.........................................................................................................4 Scopes of early Egyptian writing...................................................................................6 Ceremonial or utilitarian? ..............................................................................................7 The surviving evidence of early Egyptian writing.........................................................9 Bibliography/ references..............................................................................................23 Links ............................................................................................................................23 Album of web illustrations...........................................................................................24 1 Map of Egypt. Late Predynastic Period-Early Dynastic (Grimal, 1994) Chronology of Predynastic period, Thinite period and Old Kingdom (from the appendix of Grimal’s book, 1994, p 389) 4500-3150 BC Predynastic period. 4500-4000 BC Badarian period 4000-3500 BC Naqada I (Amratian) 3500-3300 BC Naqada II (Gerzean A) 3300-3150 BC Naqada III (Gerzean B) 3150-2700 BC Thinite period 3150-2925 BC Dynasty 1 3150-2925 BC Narmer, Menes 3125-3100 BC Aha 3100-3055 BC -

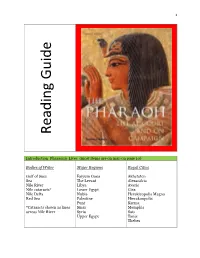

Reading G Uide

1 Reading Guide Introduction Pharaonic Lives (most items are on map on page 10) Bodies of Water Major Regions Royal Cities Gulf of Suez Faiyum Oasis Akhetaten Sea The Levant Alexandria Nile River Libya Avaris Nile cataracts* Lower Egypt Giza Nile Delta Nubia Herakleopolis Magna Red Sea Palestine Hierakonpolis Punt Kerma *Cataracts shown as lines Sinai Memphis across Nile River Syria Sais Upper Egypt Tanis Thebes 2 Chapter 1 Pharaonic Kingship: Evolution & Ideology Myths Time Periods Significant Artifacts Predynastic Origins of Kingship: Naqada Naqada I The Narmer Palette Period Naqada II The Scorpion Macehead Writing History of Maqada III Pharaohs Old Kingdom Significant Buildings Ideology & Insignia of Middle Kingdom Kingship New Kingdom Tombs at Abydos King’s Divinity Mythology Royal Insignia Royal Names & Titles The Book of the Heavenly Atef Crown The Birth Name Cow Blue Crown (Khepresh) The Golden Horus Name The Contending of Horus Diadem (Seshed) The Horus Name & Seth Double Crown (Pa- The Nesu-Bity Name Death & Resurrection of Sekhemty) The Two Ladies Name Osiris Nemes Headdress Red Crown (Desheret) Hem Deities White Crown (Hedjet) Per-aa (The Great House) The Son of Re Horus Bull’s tail Isis Crook Osiris False beard Maat Flail Nut Rearing cobra (uraeus) Re Seth Vocabulary Divine Forces demi-god heka (divine magic) Good God (netjer netjer) hu (divine utterance) Great God (netjer aa) isfet (chaos) ka-spirit (divine energy) maat (divine order) Other Topics Ramesses II making sia (Divine knowledge) an offering to Ra Kings’ power -

UCLA Encyclopedia of Egyptology

UCLA UCLA Encyclopedia of Egyptology Title Mace Permalink https://escholarship.org/uc/item/497168cs Journal UCLA Encyclopedia of Egyptology, 1(1) Author Stevenson, Alice Publication Date 2008-09-15 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California MACE الصولجان Alice Stevenson EDITORS WILLEKE WENDRICH Editor-in-Chief Area Editor Material Culture, Art, and Architecture University of California, Los Angeles JACCO DIELEMAN Editor University of California, Los Angeles ELIZABETH FROOD Editor University of Oxford JOHN BAINES Senior Editorial Consultant University of Oxford Short Citation: Stevenson, 2008, Mace. UEE. Full Citation: Stevenson, Alice, 2008, Mace. In Willeke Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz000sn03x 1070 Version 1, September 2008 http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz000sn03x MACE الصولجان Alice Stevenson Keule Massue The mace, a club-like weapon attested in ancient Egypt from the Predynastic Period onward, played both functional and ceremonial roles, although more strongly the latter. By the First Dynasty it had become intimately associated with the power of the king, and the archetypal scene of the pharaoh wielding a mace endured from this time on in temple iconography until the Roman Period. الصولجان ‘ سﻻح يشبه عصا غليظة عند طرفھا ‘ كان معروفاً فى مصر القديمة منذ عصر ما قبل اﻷسرات ولعب أحياناً دوراً وظيفياً وغالباً دوراً تشريفياً فى المراسم. في عصر اﻷسرة اﻷولى اصبح مرتبطاً على ٍنحو حميم بقوة الملك والنموذج اﻷصلي لمشھد الفرعون ممسك بالصولجان بدأ آنذاك بالمعابد وإستمر حتى العصر الروماني. he mace is a club-like weapon with that became prevalent in dynastic Egypt. -

Early Dynastic Egypt

EARLY DYNASTIC EGYPT EARLY DYNASTIC EGYPT Toby A.H.Wilkinson London and New York First published 1999 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street, New York, NY 10001 Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. © 1999 Toby A.H.Wilkinson All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library. Library of Congress Cataloguing in Publication Data Wilkinson, Toby A.H. Early Dynastic Egypt/Toby A.H.Wilkinson p. cm. Includes bibliographical references (p.378) and index. 1. Egypt—History—To 332 B.C. I. Title DT85.W49 1999 932′.012–dc21 98–35836 CIP ISBN 0-203-02438-9 Master e-book ISBN ISBN 0-203-20421-2 (Adobe e-Reader Format) ISBN 0-415-18633-1 (Print Edition) For Benjamin CONTENTS List of plates ix List of figures x Prologue xii Acknowledgements xvii PART I INTRODUCTION 1 Egyptology and the Early Dynastic Period 2 2 Birth of a Nation State 23 3 Historical Outline 50 PART II THE ESTABLISHMENT OF AUTHORITY 4 Administration 92 5 Foreign Relations 127 6 Kingship 155 7 Royal Mortuary Architecture 198 8 Cults and -

Mostafa Elshamy © 2015 All Rights Reserved

Ancient Egypt: The Primal Age of Divine Revelation Volume I: Genesis Revised Edition A Research by: Mostafa Elshamy © 2015 All Rights Reserved Library of Congress United States Copyright Office Registration Number TXu 1-932-870 Author: Mostafa Elshamy Copyright Claimant and Certification: Mostafa Elshamy This volume, coinciding with momentous happenings in Egypt, is dedicated to: Al-Sisi: Horus of Truth and Lord of the Two Lands and The Egyptians who are writing an unprecedented chapter in the modern history of humanity Table of Contents Introduction ………………………………………………………………………. i-ii Chapter I Our Knowledge of the Ancient Egyptian Thoughts of the Spiritual Constituents of Man ……………………………………… 1 Chapter II The Doctrine of the Spirit …………………………………………. 16 - Texts embracing the Breath of Life ………………………………. 16 - Texts comprising Breathing Nostrils ……………………………… 18 - Texts substantiating Lifetime ……………………………………… 19 - The Breath of life: as a Metaphor ……………………………….. 20 - A Long-term Perplexity …………………………………………… 25 - The Tripartite Nature of Human ………………………………….. 27 - The Genuine Book of Genesis of Man …………………………..... 28 - Neith: the Holy Spirit ……………………………………………… 29 - Seshat and the Shen ……………………………………………….. 37 - The Egyptian Conception of "Sahu" ……………………………… 43 - Isolating the hieroglyph of Spirit ………………………………..... 49 Chapter III The Doctrine of the Soul ……………………………………………. 50 - The Louvre Palette ………………………………………………… 54 - The Oxford Palette ………………………………………………… 57 - The Hunters Palette ………………………………………………... 58 - The Battlefield Palette ……………………………………………. -

EXPERIENCING POWER, GENERATING AUTHORITY Cosmos, Politics, and the Ideology of Kingship in Ancient Egypt and Mesopotamia

EXPERIENCING POWER, GENERATING AUTHORITY Cosmos, Politics, and the Ideology of Kingship in Ancient Egypt and Mesopotamia edited by Jane A. Hill, Philip Jones, and Antonio J. Morales University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Philadelphia Library of Congress Cataloging-in-Publication Data © 2013 by the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology Philadelphia, PA All rights reserved. Published 2013 Published for the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology by the University of Pennsylvania Press. Printed in the United States of America on acid-free paper. 1 Propaganda and Performance at the Dawn of the State ellen f. morris ccording to pharaonic ideology, the maintenance of cosmic, political, Aand natural order was unthinkable without the king, who served as the crucial lynchpin that held together not only Upper and Lower Egypt, but also the disparate worlds of gods and men. Because of his efforts, soci- ety functioned smoothly and the Nile floods brought forth abundance. This ideology, held as gospel for millennia, was concocted. The king had no su- pernatural power to influence the Nile’s flood and the institution of divine kingship was made to be able to function with only a child or a senile old man at its helm. This chapter focuses on five foundational tenets of phara- onic ideology, observable in the earliest monuments of protodynastic kings, and examines how these tenets were transformed into accepted truths via the power of repeated theatrical performance. Careful choreography and stagecraft drew upon scent, pose, metaphor, abject foils, and numerous other ploys to naturalize a political order that had nothing natural about it. -

The Evolution of Fragility: Setting the Terms

McDONALD INSTITUTE CONVERSATIONS The Evolution of Fragility: Setting the Terms Edited by Norman Yoffee The Evolution of Fragility: Setting the Terms McDONALD INSTITUTE CONVERSATIONS The Evolution of Fragility: Setting the Terms Edited by Norman Yoffee with contributions from Tom D. Dillehay, Li Min, Patricia A. McAnany, Ellen Morris, Timothy R. Pauketat, Cameron A. Petrie, Peter Robertshaw, Andrea Seri, Miriam T. Stark, Steven A. Wernke & Norman Yoffee Published by: McDonald Institute for Archaeological Research University of Cambridge Downing Street Cambridge, UK CB2 3ER (0)(1223) 339327 [email protected] www.mcdonald.cam.ac.uk McDonald Institute for Archaeological Research, 2019 © 2019 McDonald Institute for Archaeological Research. The Evolution of Fragility: Setting the Terms is made available under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 (International) Licence: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ISBN: 978-1-902937-88-5 Cover design by Dora Kemp and Ben Plumridge. Typesetting and layout by Ben Plumridge. Cover image: Ta Prohm temple, Angkor. Photo: Dr Charlotte Minh Ha Pham. Used by permission. Edited for the Institute by James Barrett (Series Editor). Contents Contributors vii Figures viii Tables ix Acknowledgements x Chapter 1 Introducing the Conference: There Are No Innocent Terms 1 Norman Yoffee Mapping the chapters 3 The challenges of fragility 6 Chapter 2 Fragility of Vulnerable Social Institutions in Andean States 9 Tom D. Dillehay & Steven A. Wernke Vulnerability and the fragile state -

The Unification of the Ancient Egyptian State

EMERGENCE OF THE UNIFIED EGYPTIAN STATE LOWER EGYPT UPPER EGYPT BUTO HIERAKONPOLIS/NEKHEN PROCESS OF UNIFICATION ➊ THE SPREAD OF A UNIQUE MATERIAL CULTURE (ORIGINATING IN UPPER EGYPT) THROUGHOUT THE ENTIRE NILE VALLEY ➋ THE FORMATION OF A UNIFIED POLITICAL CONTROL LOWER EGYPTIAN (ARCHAEOLOGICAL) EVIDENCE MINSHAT ABU OMAR: NAQADA III CEMETERY WITH UPPER EGYPTIAN FUNERARY GOODS MINSHAT ABU OMAR: NAMES OF SCORPION AND NARMER APPEAR ON CERAMIC VESSELS TELL IBRAHIM AWAD: THE NAMES OF KA AND NARMER ON CERAMIC TRADE VESSELS BUTO ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE EARLIEST PREDYNASTIC OCCUPATION ASSOCIATED WITH TYPICALLY LOWER EGYPTIAN CERAMICS TRANSITIONAL PERIOD CHARACTERIZED BY LOWER EGYPTIAN CERAMICS MADE IN UPPER EGYPTIAN STYLE LATE PREDYNASTIC DOMINATED BY UPPER EGYPTIAN MATERIAL CULTURE (CERAMICS ESPECIALLY) EVIDENCE FOR POLITICAL CONTROL ➊ NARMER PALETTE ➋ SCORPION MACEHEAD ➌ TOWNS PALETTE ➊ NARMER PALETTE ➋ SCORPION MACEHEAD ➌ TOWNS PALETTE NARMER PALETTE Discovered by J.E. Quibell and F.W. Green during their excavations at Hierakonpolis during 1897 and 1899 among a cache of religious objects in the temple precinct of Nekhen Serekh with the name Narmer Horus (the patron deity of HK and Upper Egypt) Narmer, with the white crown of Upper Egypt, stands with an upraised mace preparing to smite a kneeling captive. Wash (name of the kneeling man) Four standard bearers precede the party. The standards later came to be called the “followers of Horus,” or “the Gods who Follow Horus.” Narmer, wearing the Red Crown of Lower Egypt, inspects two rows of bound -

Exploring Magical History: Egypt – II Early Dynastic and Old Kingdom by Josephine Mccarthy

Exploring Magical History: Egypt – II Early Dynastic and Old Kingdom By Josephine McCarthy As we now begin to look at various ancient cultures, it is wise to remember that what we today call magic, in its more advanced and mystical aspects, was an inherent ingredient of many ancient religions. It was the power and skill to protect and guard what was sacred and precious, it was used to keep the powers of nature in balance as much as possible, and it was also used in a mystical sense to keep the worlds of the gods and the humans close together. This weaving of magic and religion, which in the ancient world were one and the same thing, was evident in both Ancient Egypt and Ancient Sumer/Mesopotamia. These two very ancient civilisations both independently developed magical religions that still have a strong bearing on our magic today. Because of that, it is important if we are going to understand the development of magic, that we look closely and try to spot in those distant past cultures, the roots of today’s magical behaviour. Old Kingdom Egypt was a highly developed cultural and religious society, where religion, and the magic within the religion kept all the plates spinning, and the chief plate spinner was the king. On one hand, the health and prosperity of the land and people were his main focus, and on the other hand, the passage through death and the subsequent soul transformation was of the utmost importance, and this was achieved by tending the gods properly, and by living to the laws of Ma’at. -

Egyptian Worldview

A Journey Up the Nile Exploring the Archaeology of Ancient Egypt Meghan Strong, PhD History of Archaeology in Egypt Wallis, Flinders Petrie Excavating at the Ramesseum, 1895 Egyptology - is the study of ancient Egyptian history, language, literature, religion, architecture and art from the 5th millennium BC until the end of its native religious practices in the 4th century AD. A practitioner of the discipline is an Egyptologist. Phases of Egyptology Treasure hunting Biblical archaeology and antiquarianism Tutankhamun Nazis and Nationalism Pyramid builders Revolution and Post-Arab Spring Thutmose IV (ca. 1400 BC) Khaemwaset (ca. 1280 – 1220 BC) Description de l'Égypte Published following Napoleon’s expedition to Egypt from 1799 – 1802 First edition composed of 23 folios published from 1809-1822 Inspired travelers, artists, and opportunists to journey to Egypt Sparked the beginnings of modern Egyptology Frontispiece for Description de l'Égypte Frédéric Cailliaud Vivant Denon David Roberts, Statues of Memnon during the flood Giovanni Belzoni (Egypt: 1812-1819) Partial monumental statue of Ramesses II Sarcophagus lid of Ramesses III (E.1.123); (EA19); British Museum, London Fitzwilliam Museum, Cambridge Alma-Tadema, The Finding of Moses Draftsmanship/ archaeological illustration Photography (Harry Burton) Conservation (Alfred Lucas) Great White Race James Henry Breasted George Andrew Reisner Who were the ancient Egyptians? How did they build their civilization? Egyptian Worldview John Reinhard Weguelin – The Obsequies of an Egyptian Cat (1886) Chronology 3100 – 2686 BC Early Dynastic (Dynasty 0 – 2) 2686 – 2181 BC Old Kingdom (Dynasty 3 – 6) 2181 – 2025 BC First Intermediate Period (Dyn. 7 – 10) 2025 – 1700 BC Middle Kingdom (Dyn. 11 – 13) 1700 – 1550 BC Second Intermediate Period (Dyn. -

Ancient Egypt - Predynastic Period - Early Naqada Culture

DOI: URL: https://religiondatabase.org/browse/1015 Poll: Religious Group (v6) Published on: 01 February 2021 Ancient Egypt - Predynastic Period - Early Naqada Culture By Caroline Arbuckle, University of British Columbia Entry tags: Egyptian Religions, Prehistoric Religion, African Religions, Religious Group The early Naqada culture of Upper Egypt (in the south), refers to the cultural assemblage found in this area of Egypt during the Predynastic Period. This is what Egyptologists refer to as Naqada I-IIIb, approximately 4000-2950 BCE (though these dates are somewhat debated). Most of this period is devoid of texts, with simple labels showing up right at the end. This means that our religious knowledge for this era is completely based on an interpretation of the material evidence. Many of these interpretations are built on the belief of continuity of practice between this early phase and later Egyptian religion. This is somewhat problematic, as the meaning of objects and practices may have changed over time. There is therefore disagreement on what religion was like in this prehistoric period, which should be kept in mind. As new evidence surfaces, these interpretations may change. For the moment, Egyptologists generally see the Naqada culture as the foundation of what we currently understand to be ancient Egyptian religion. Many of the iconic images of pharaonic power and religion are first seen at this time, and continue to be used for thousands of years. The practices of the Naqada culture people began in the south of Egypt, but during this period they spread north, and replace the Buto-Maadi culture. This is therefore a crucial period in the history of ancient Egyptian religion. -

Download Article (PDF)

ARCHÉO-NIL Revue de la société pour l’étude des cultures prépharaoniques de la vallée du Nil Prédynastique et premières dynasties égyptiennes. Nouvelles perspectives de recherches numéro 24 Janvier 2014 65 bis, rue Galande 75005 PARIS BUREAU LISTE DES AUTEURS Président : Yann Tristant Elizabeth BLOXAM Christiane HOCHSTRASSER-PETIT Présidente d’honneur : Institute of Archaeology 6, rue des martrois Béatrix Midant-Reynes University College London 91580 Etréchy (France) Vice-présidente : 31–34 Gordon Square [email protected] Evelyne Faivre-Martin Secrétaire : London (United Kingdom) Marie-Noël Bellessort [email protected] Dirk HUYGE Secrétaire adjointe : Royal Museums of Art and History Cécile Lantrain Wouter CLAES Jubelpark 10/10 Parc du Cinquantenaire Trésorière : Musées Royaux d’Art et d’Histoire 1000 Brussels (Belgium) Chantal Alary Parc du Cinquantenaire, 10 [email protected] 1000 Bruxelles (Belgique) COMITÉ DE RÉDACTION [email protected] Clara JEUTHE Directeur de publication : Institut Français d’Archéologie Orientale (Ifao) Béatrix Midant-Reynes Tiphaine DACHY 37 El Cheikh Aly Yussef Street Rédacteur en chef : Université de Toulouse II - Le Mirail Munira, Qasr el Aïny Yann Tristant UMR 5608 - TRACES BP 11562 Le Caire (Égypte) Maison de la recherche [email protected] COMITÉ DE LECTURE 5, allée Antonio Machado John Baines 31058 Toulouse cedex 9 (France) Adel KELANY Charles Bonnet Nathalie Buchez [email protected] Ancient Quarries and Mines Dept Isabella Caneva Supreme Council of Antiquities Josep Cervelló Autuori Maude