Perempuan Bekerja Dalam Pandangan Majelis Ulama

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Katalog Perpustakaan Bidang Etnomusikologi

Katalog Perpustakaan Bidang Etnomusikologi Data Pendukung Dalam Rangka Akreditasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS Jalan Perpustakaan No. 1, Kampus USU, Medan 20155 Telepon : (061) 8218666, Fax: (061) 8213108 Laman: library.usu.ac.id KATALOG BUKU ETNOMUSIKOLOGI #7. 780 Orc m 780 Music Music in australia: more than 150 years of Ada 77 judul dari rekapitulasi buku : development No Klas : 780 Oleh: Orchard, W. Arundel Subyek : Semua Melbourne : Georgian House, 1952 Jenis : Buku 1 eks. Bahasa : Semua ------------------------------------------------------ Tahun Terbit : #8. #1. 780 Mus 780 Win m Music education for tomorrow's society : selected Music for our time topics Oleh: Winter, Robert Oleh: Belmont, Calif : Warsworth, 1992 Jamestown : GAMT Music, 1976 2 eks. 2 eks. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ #2. #9. 780 Wil w 780 Moz The world of music The mozart companion Oleh: Willoughby, David Oleh: Madison : Brown & Benchmark, 1996 New York : W.W. Norton & Company, 1969 2 eks. 1 eks. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ #3. #10. 780 Sta m 780 Mac m Music scores ominibus Musik kontemporer dan persoalan interkultural Oleh: Star, William J. Oleh: Mack, Dieter New Jersey : Rentice-Hall, 1964 Bandung : Artiline, 2001 1 eks. 2 eks. ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ #4. #11. -

National Heroes in Indonesian History Text Book

Paramita:Paramita: Historical Historical Studies Studies Journal, Journal, 29(2) 29(2) 2019: 2019 119 -129 ISSN: 0854-0039, E-ISSN: 2407-5825 DOI: http://dx.doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16217 NATIONAL HEROES IN INDONESIAN HISTORY TEXT BOOK Suwito Eko Pramono, Tsabit Azinar Ahmad, Putri Agus Wijayati Department of History, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang ABSTRACT ABSTRAK History education has an essential role in Pendidikan sejarah memiliki peran penting building the character of society. One of the dalam membangun karakter masyarakat. Sa- advantages of learning history in terms of val- lah satu keuntungan dari belajar sejarah dalam ue inculcation is the existence of a hero who is hal penanaman nilai adalah keberadaan pahla- made a role model. Historical figures become wan yang dijadikan panutan. Tokoh sejarah best practices in the internalization of values. menjadi praktik terbaik dalam internalisasi However, the study of heroism and efforts to nilai. Namun, studi tentang kepahlawanan instill it in history learning has not been done dan upaya menanamkannya dalam pembelaja- much. Therefore, researchers are interested in ran sejarah belum banyak dilakukan. Oleh reviewing the values of bravery and internali- karena itu, peneliti tertarik untuk meninjau zation in education. Through textbook studies nilai-nilai keberanian dan internalisasi dalam and curriculum analysis, researchers can col- pendidikan. Melalui studi buku teks dan ana- lect data about national heroes in the context lisis kurikulum, peneliti dapat mengumpulkan of learning. The results showed that not all data tentang pahlawan nasional dalam national heroes were included in textbooks. konteks pembelajaran. Hasil penelitian Besides, not all the heroes mentioned in the menunjukkan bahwa tidak semua pahlawan book are specifically reviewed. -

Oleh Tia Widyastini 1401411161

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL STAD DENGAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS V SDN TUGUREJO 01 SEMARANG SKRIPSI Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Oleh Tia Widyastini 1401411161 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i PERNYATAAN KEASLIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tia Widyastini NIM : 1401411161 Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Judul Skripsi : Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model STAD dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semarang, 13 April 2015 Tia Widyastini NIM 1401411161 ii PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi atas nama Tia Widyastini NIM 1401411161 berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model STAD dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada: hari : Senin tanggal : 20 April 2015 Semarang, 13 April 2014 Dosen Pembimbing Masitah, S.Pd., M. Pd. NIP 195206101980032001 iii PENGESAHAN KELULUSAN Skripsi atas nama Tia Widyastini, NIM 1401411161 berjudul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS melalui Model STAD dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V SDN Tugurejo 01 Semarang” telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada: hari : Senin tanggal : 20 April 2015 Panitia Ujian Skripsi Ketua Sekretaris Prof. -

Engelenhovengerlov-2020-12-11.Pdf (1.651Mb)

“WHEREOF ONE CANNOT SPEAK…” DECEPTIVE VOICES AND AGENTIVE SILENCES IN THE ARTICULATION OF IDENTITIES OF THE MOLUCCAN POSTCOLONIAL MIGRANT COMMUNITY IN THE NETHERLANDS Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie des Fachbereiches 05 der Justus-Liebig-Universität Gießen vorgelegt von Gerrit Nicolaas Thomas Jacov van Engelenhoven aus Gießen 2020 Dekan: Prof. Dr. Thomas Möbius 1. Berichterstatterin: Prof. Dr. Greta Olson 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Frans-Willem Korsten Tag der Disputation: ASSURANCE I hereby declare that I completed the submitted doctoral thesis independently and with only the help referred to in the thesis. All texts that have been quoted verbatim or by analogy from published and non-published writings and all details based on verbal information have been identified as such. CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS 1 INTRODUCTION Whereof one cannot speak… My grandmother’s silence 4 Does the subaltern want to speak? 10 Rethinking voices 11 Rethinking silences 15 Deceptive voices and agentive silences 18 Overview of the chapters 19 PART ONE Anything you say can be used against you CHAPTER ONE Voices of history – The case of Martha Christina Tiahahu’s revolt and its historical reappropriations Introduction 26 Historical context of the 1817 revolt 29 Tiahahu according to Ver Huell 34 Tiahahu’s function for the justification of Dutch colonial rule 39 Tiahahu’s function for Indonesian nationalism 43 Ver Huell according to Dermoût 47 Conclusions 55 CHAPTER TWO Voices of their community? – The case of the Moluccan train -

A. Mengenal Jaringan Sosial Di Internet

BUKU PELAJARAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI T IINFORMASI K Untuk SMP / MTs Kelas IX Kementrian Riset dan Teknologi - Republik Indonesia http://bse-ristek.go.id © 2009 Buku Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk SMP / MTs Kelas IX © Diterbitkan pertama kali oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Buku ini dilisensikan sebagai buku terbuka (Open Publication License). Siapapun dapat menggunakan, mempelajari, dan memperbanyak atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam berbagai bentuk tanpa harus meminta izin kepada penerbit dan penyusunnya. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Penulis: Editor: Tata letak dan sampul: Cetakan I. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2009 260 hlm., 20 x 28,7 cm ISBN _______________________ Cetakan Pertama, April 2009 Hak Cipta dan Merek Dagang Seluruh hak cipta dan merek dagang yang digunakan dalam buku ini merupakan hak cipta atau milik dari pemegang hak cipta atau merek dagang masing-masing pihak. Hak cipta penulisan ada pada penulis, hak cipta tata letak ada pada penata letak, hak distribusi ada pada Ristek, Diknas, dan Depkominfo. Linux adalah merek dagang Linus Torvalds. Peringatan dan Pernyataan Segala daya upaya telah dikerahkan agar buku ini dapat selengkap dan seakurat mungkin, walau begitu tidak ada pernyataan apapun mengenai kebenaran maupun kecocokannya. Segala informasi di buku ini disediakan berdasarkan apa adanya. Pengarang dan penerbit dengan segala hormat tidak bertanggung jawab pun tidak memiliki pertanggungjawaban kepada apapun atau siapa pun akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan yang mungkin timbul yang berasal dari informasi yang dikandung dalam buku ini. -

Masnuah: Cita-Cita Memajukan Perempuan Nelayan

Tiap 21 April, Indonesia merayakan hari penghormatan tertinggi atas jasa seorang pejuang emansipasi perempuan: Raden Ajeng Kartini. Seorang perempuan dari keturunan darah biru penggugat budaya patriarki yang dipandangnya menghambat kemajuan perempuan. Namun, Indonesia punya banyak pahlawan pejuang perempuan. Siapa tidak kenal Cut Nyak Dhien, Dewi Sartika atau Martha Christina Tiahahu. Mereka semua adalah sebagian dari pahlawan yang mendorong Indonesia merdeka. Jauh setelah RA Kartini wafat, seorang perempuan bertubuh kecil dan memiliki tatapan mata yang tajam lahir dengan mimpi yang sama. Ia dikenal dengan nama Masnuah asal Rembang, Jawa Tengah. Masnuah (40) atau biasa dipanggil Mba Nuk terlahir di Rembang pada tahun 1974. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mba Nuk terbiasa melihat kehidupan nelayan, di mana pada saat bersamaan ia pun semakin dekat dengan lingkaran kemiskinan nelayan, tengkulak, beragam penyakit masyarakat dan budaya patriarki, di antaranya kekerasan terhadap perempuan. Masnuah akhirnya menikah umur 18 tahun dengan salah seorang nelayan dari Morodemak, Jawa Tengah. Namun dalam hatinya, mimpi bersekolah masih terus hidup. Ya, Mba Nuk akhirnya menikah dan menjadi istri nelayan. Memberi Nama Puspita Bahari. Mba Nuk tinggal di Morodemak, Jawa Tengah, bersama suaminya, Su’udi (45). Suaminya adalah seorang nelayan. Dari sosoknyalah ialah belajar bagaimana sepenuhnya menjadi seorang perempuan nelayan. Mba Nuk dikaruniai seorang anak laki-laki, Muhammad Vicky Alansyah (20). Melihat lingkungan sekitarnya, di mana nelayan acapkali pulang tanpa hasil, terlilit hutang, dan perempuan nelayan yang banting tulang mencari hutang, Mba Nuk tergerak untuk menginisiasi gerakan perubahan untuk perempuan nelayan di kampungnya pada tahun 2005. Awalnya Mba Nuk hanya ingin menggerakkan kemandirian perempuan nelayan dalam menghadapi dinamika yang biasanya terjadi di desa pesisir: kemiskinan. -

Inter Religions Conflict and Christian Radical Movement in Poso And

Inter Religions Conflict and Christian Radical Movement in Poso and Ambon Written by: Angel Damayanti Jakarta, 2011 Contents I. Introduction I.1 Background 3 I.2 Question Research 6 I.3 Limitation of Research 7 I.4 Goals and Purposes of Research 7 I.5 Theories 8 I.6 Methodology 12 I.7 Writing Arrangement 13 II. Poso and Moluccas, the Areas of Conflict I. Poso I.1 Historical and Geographic Condition 15 I.2 Socio – Cultural Conditions 18 I.3 Socio – Economic Conditions 20 II. Moluccas I.1 Historical and Geographic Condition 22 I.2 Socio – Cultural Conditions 25 I.3 Socio – Economic Conditions 26 III. Background of Conflict in Ambon and Poso 28 III. Inter Religions Conflict in Poso and Moluccas and The Christian Radical Movement 33 I. Inter Religions Conflict in Poso 34 I.1 Triggering Factors of Conflict 34 I.2 Involvement of Christian Radical Movement in Poso 40 II. Inter Religions Conflict in Moluccas 46 II.1 Triggering Factors of Conflict in Ambon 46 II.2 Christian Radical Movement in Moluccas 49 1 III. External Christian Radical Movement 51 IV. Terrorism and Other Actors in Conflict Poso and Moluccas 53 IV. The Role of Government 58 I. Role of Government in Handling Conflict Poso 58 II. Role of Government in Handling Conflict Moluccas 64 V Conclusion & Recommendation 70 References 75 2 I Introduction I.1 Background Conflicts that had occurred in East of Indonesia since the year of 1998, at a glance seemed to be an inter religion or inter ethnic conflict. It can be known by the yel of Allahu Akbar for the Moslem group and Haleluya for the Christian group as well as the presence of radical and militant movement using the name or symbols of some religions such as Laskar Jihad and sorban (head cover) for the Moslem and Laskar Kristus (Christum Legion) and cross necklaces for Christian. -

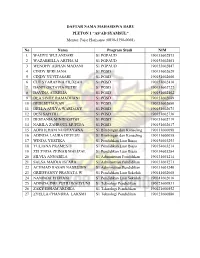

(0838-5390-0068) No Nama Program Studi NIM 1

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU PLETON 1 “AS’AD SYAMSUL” Mentor: Fajar Hariyanto (0838-5390-0068) No Nama Program Studi NIM 1. WAHYU WULANDARI S1 PGPAUD 190153602873 2 WAZABRILLA ARTHA M S1 PGPAUD 190153602861 3 WENDHY ADHAN MADANI S1 PGPAUD 190153602847 4 CINDY BERLIANA S1 PGSD 190151602629 5 CINDY YUVITASARI S1 PGSD 190151602666 6 CUT SYARAFINA FILDZAH S1 PGSD 190151602410 7 DANTI OKTAVIA PUTRI S1 PGSD 190151602727 8 DAVINA AURELIA S1 PGSD 190151602462 9 DEA SINDY RAMADHANI S1 PGSD 190151602689 10 DEDI SETIAWAN S1 PGSD 190151602680 11 DELLA AULYA WARDANY S1 PGSD 190151602673 12 DESI SAFITRI S1 PGSD 190151602736 13 DESTANIA MINDIASTIWI S1 PGSD 190151602719 14 NABILA ZAHROUL MUFIDA S1 PGSD 190151602617 15 ADHI ILHAM NUGRAYANA S1 Bimbingan dan Konseling 190111600098 16 ADINDA LAURA DEVI SU S1 Bimbingan dan Konseling 190111600058 17 WINDA YUSTIKA S1 Pendidikan Luar Biasa 190154603253 18 YULIANA PRAMESTI S1 Pendidikan Luar Biasa 190154603214 19 ZELYNDA ZEINAB MALIZAL S1 Pendidikan Luar Biasa 190154603284 20 SILVIA ANNABILA S1 Administrasi Pendidikan 190131601214 21 SALSA MAIDIA ISTARA S1 Administrasi Pendidikan 190131601271 22 ACHMAD HASAN NASRUDIN S1 Administrasi Pendidikan 190131601240 23 GRIEFFANNY PRANATA W S1 Pendidikan Luar Sekolah 190141602068 24 NANINDA FITRIANI S1 Pendidikan Luar Sekolah 190141602016 25 ADINDA DWI PUTRI WAHYUNI S1 Teknologi Pendidikan 190121600831 26 ZAKY IDHAM ARDIKA S1 Teknologi Pendidikan 190121600852 27 ZYELLA CHANDRA LAKSMI S1 Teknologi Pendidikan 190121600886 DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU PLETON 2 “IDHAM CHALID” Mentor: -

VU Research Portal

VU Research Portal review van: Wonder en geweld. De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers [Review of: H. Straver (2007) Wonder en geweld. De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers (2dln)] Schutte, G.J. published in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 2009 document version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in VU Research Portal citation for published version (APA) Schutte, G. J. (2009). review van: Wonder en geweld. De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers [Review of: H. Straver (2007) Wonder en geweld. De Molukken in de verbeelding van vertellers en schrijvers (2dln)]. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 165, 417-419. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. E-mail address: [email protected] Download date: 29. Sep. 2021 Book reviews Des Alwi, Friends and exiles; A memoir of the nutmeg isles and the Indonesian nationalist movement. -

Downloaded from Brill.Com09/28/2021 07:30:37AM Via Free Access 358 Book Reviews

Book reviews Des Alwi, Friends and exiles; A memoir of the nutmeg isles and the Indonesian nationalist movement. Edited by Barbara S. Harvey. Ithaca, New York: South East Asia Program Publications, Cornell University, 2008, vii + 171 pp. ISBN 9780877277446. Price: USD 20.95 (paperback). CHRIS F. VAN FRAASSEN Goes (Netherlands) [email protected] Des Alwi was born on 17 November 1927 in Banda Neira, capital of the fabled ‘Nutmeg Isles’. His maternal grandfather, Said Tjong Baadilla (1859-1933), born from a marriage between an Arab entrepreneur and a daughter of the head of the Chinese community in Banda, was a very prominent figure in Bandanese society. He had got fabulous rich by the exploitation of pearl banks. However, in the beginning of the 1930s he became bankrupt and shortly the- reafter he passed away, according to Des Alwi in this memoir (p. 15) in 1934, and according to other sources on February 4, 1933. Des Alwi’s paternal grandfather, Pangeran Omar, descended from the royal dynasty of Palembang. He came to the Moluccas to seek information about the fate of his grandfather, Sultan Mahmud Badaruddin of Palembang (1818-1821), who had been banned to Ternate in 1825, where he died in 1852. Des Alwi’s father was born in Ternate and came to Banda in 1912, where he got a job in the Baadilla fleet. He married a daughter of Said Tjong Baadilla in 1923. After the Baadilla glory had crumbled in the early 1930s, Des Alwi grew up in destitute circumstances. Nevertheless, in Friends and exiles he looks back on a relatively carefree youth. -

XI Sejarah Indonesia KD 3.6 Final

Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.6 dan 4.6 @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN i Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.6 dan 4.6 PERAN TOKOH-TOKOH NASIONAL DAN DAERAH DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN INDONESIA SEJARAH INDONESIA KELAS XI PENYUSUN ERSONTOWI, M.Pd SMA Al Kautsar Bkalianr Lampung @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN ii Modul Sejarah Indonesia Kelas XI KD 3.6 dan 4.6 DAFTAR ISI PENYUSUN ........................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... iii GLOSARIUM ....................................................................................................................................... iv PETA KONSEP .................................................................................................................................... v PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 1 A. Identitas Modul ........................................................................................................ 1 B. Kompetensi Dasar .................................................................................................... 1 C. Deskripsi Singkat Materi ...................................................................................... -

Pahlawanan Perempuan

..TJAHUN'LXXINO41 ,,KEDAULATAN S4ELU{Lrwo\7 NoVEMBER2015 FUAKYAI" OPNI ( 24SURA 194e ) HA1AMAN12 pahlawananPerempuan T\ENETAPAN Hari Pahlawan me- ': tara laki-laki dan perempuan tanpa disadari l{ t*".o pada Pertempuran Surabaya ''' F.lGRdraKumiawan telah menyebabkan subordinasi perempuan * pada l0November 1945,tepat 70ta- oleh laki-laki. Akibat oposisi biner ini laki-laki hun yang"lalu. Ketika itu Sekutu mengeluar. prian saat ini diberi kesempatan yanglebih te- dapat terekspose di sektor publik, sementara kan ultimatum yang meminta Indonesia me- gas terkait dengan hak dan kewajibannya da- perempuan lebih banyak berkutat di sektor do- nyerahkan senjata akibat terbunuhnya Brig- lam bidang politik sehingga diharapkan dapat mestik. jen Mallaby, pimpinan Tbntara Sekutu di Su- semakin berperan bagi negara. Situasi yang membuat perempuan berada rabaya. Penolakan terhadap ultimatum ini dalam keterbatasan sebenarnya tidak mema- Perempuan Dalam Sej arah mengakibatkan teda{inya perbernpuranbesar tahkan perjuangan perempuan di bidang yang yang digelorakan oleh Bung Tomo. Inilah Sekalipun jumlahnya minim, tak berarti ditekuninya. Aalik Kartini bernama Kardinah pertempuran pertarha pasca ProHamhsi yang perempuan yang terlibat dan berkontribusi ba- memiliki sumbangsih besar dengan mendiri- merupaknn bentuk nl:,rlr. tekad kolektif dalam gi negara ini begitu terbatas. Ada banyak per- kan rumah sakit di Tegal. Rohana Kudus, pe- membela Republik yang baru lahir. an perempuan sejak masa peduangan hingga rempuan Minang, berperan dalam memajukan Mereka yang berjuang dan gugur dalam saatnyamengisi kemerdekaantiba. Persoal- pendidikan di Sumatera Barat. Tentu masih peperangzrnberhak menyandang gelar patrla- annya sejauhmana sejarah m€rmpumenggali ada banyak pejuang dan sosokperempuanber- wan. IStilah pahlawan berasal dari bahasa jasa lainnya yang hingga kini masih jarang di- Sansekerta y afiu phaln yang berarti buah atau ungkap.