Analecta Nipponica Journal of Polish Association for Japanese Studies

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TSUJI, MASANOBU VOL. 3 0044.Pdf

clql 6 JAPAN 15 May 1962 ' DRY SAIASUJI NEVER IN NORTH VIETNAM Tokyo SANKEI in Japanese 12 May 1962 Evening Edition--T (By correspondent Mamoru Node) (Text) Phnom Penh, 11 May--As to the whereabouts of Mr. Masanobu Tsuji, a member of the /Douse of Councilors who vanished while on a tour of southeast Asia late in April last year, the North Vietnamese trade mission in Phnom Penh disclosed that there are no traces of Mr. Tsuji having crossed the North Vietnamese border. According to informed sources here, during his stay in Phnom Penh from 8 to 10 April last year, he was introduced to the mission bye visiting member of the Mitsubishi Shoji Company. He asked the mission for a letter of introduction to the DRV Government authorities. The mission, however, rejected his request on the grounds that it was not an authorized diplomatic office, and informed the DRV Foreign Ministry by telegram that he would visit Hanoi. His trail ended there and there have been no traces of him after that. The Japanese Embassy here asked the North Vietnamese trade mission through the Mitsubishi representative to trace his whereabouts. The embassy on 22 July last year received an informal reply from the DRV Foreign Ministry that they had not found a Mr. Tsuji among those who have crossed the border so far. A certain North Vietnamese source disclosed recently: There has been no trace of Mr. Tsuji in North Vietnam. We were expecting his visit to our country. It would have . been impossible for him to visit China without crossing the North Vietnamese border." Mr. -

Book Reviews

BOOK REVIEWS David Childs. Invading America: The cleverly written synthesis. Childs has an English Assault on the New World, 1497- excellent grasp of the material, and an 1630. Barnsley, S. Yorks.: Pen & Sword impressive command of the primary Books Limited, www.pen-and-sword.co.uk, sources. While his focus may be too broad 2012. xi + 306 pp., illustrations, maps, for specialist readers, Childs should be appendices, notes, bibliography, index. UK commended for attempting to blaze a new £25.00, cloth; ISBN 978-1-84832-145-8. trail into this well-trodden territory. Childs’ declared timeframe is the Historians since Hakluyt have remarked on “long sixteenth century,” from John Cabot England’s slowness in establishing New to John Winthrop. The information on World colonies, especially in comparison Cabot is sketchy in the extreme, however, with her rival, Spain. David Childs seeks to and the author focuses almost exclusively explain the widespread failure of early on the period between Frobisher’s first English colonies by viewing them as voyage in 1576 and the Jamestown beachheads in an extended amphibious massacre of 1622. A literature review campaign. Childs identifies the factors identifies the intellectual underpinnings for crucial for successful amphibious New World voyages, ranging from John operations, which, when absent, doomed Donne to the King James Bible. The failure would-be settlers from Baffin Island to the of the Roanoke colony on the windswept Carolinas. These factors included proper reconnaissance and intelligence, sufficient Carolina Outer Banks is used to illustrate forces and supplies, realistic objectives, the importance of proper reconnaissance effective naval forces and joint command, and site selection. -

Air Raid Colombo, 5 April 1942: the Fully Expected Surprise Attack

THE ROYAL CANADIAN AIR FORCE JOURNAL VOL. 3 | NO. 4 FALL 2014 Air Raid Colombo, 5 April 1942: The Fully Expected Surprise Attack B Y RO B E R T S TUA R T Introduction n the morning of 5 April 1942, a force of 127 aircraft from the five aircraft carriers of Kido Butai (KdB), the Imperial Japanese Navy’s carrier task force, attacked Colombo, O the capital and principal port of the British colony of Ceylon (now Sri Lanka). This was no bolt from the blue, however. The defenders had been preparing for weeks for just such an eventuality. Reconnaissance aircraft had detected KdB’s approach the previous afternoon and tracked it during the night. The defending aircraft and anti-aircraft (AA) guns had come to full readiness before first light and were supported by an operational radar station. The defending fighters were nevertheless still on the ground when the Japanese aircraft arrived and were not scrambled until the pilots themselves saw the attackers overhead. As a result, the defenders lost 20 of the 41 fighters that took off, while the Japanese lost only seven aircraft. So what happened? Was there a problem with the radar, did someone blunder, or was there some other explanation? This article is a first look into why the defenders were caught on the ground. Reinforcements On 7 December 1941, the air defences of Ceylon consisted of four obsolescent three-inch AA guns at Trincomalee. The only Royal Air Force (RAF) unit was 273 Squadron at China Bay, near Trincomalee, with four Vildebeests and four Seals, both of which were obsolete biplane torpedo aircraft. -

A Historical Assessment of Amphibious Operations from 1941 to the Present

CRM D0006297.A2/ Final July 2002 Charting the Pathway to OMFTS: A Historical Assessment of Amphibious Operations From 1941 to the Present Carter A. Malkasian 4825 Mark Center Drive • Alexandria, Virginia 22311-1850 Approved for distribution: July 2002 c.. Expedit'onaryyystems & Support Team Integrated Systems and Operations Division This document represents the best opinion of CNA at the time of issue. It does not necessarily represent the opinion of the Department of the Navy. Approved for Public Release; Distribution Unlimited. Specific authority: N0014-00-D-0700. For copies of this document call: CNA Document Control and Distribution Section at 703-824-2123. Copyright 0 2002 The CNA Corporation Contents Summary . 1 Introduction . 5 Methodology . 6 The U.S. Marine Corps’ new concept for forcible entry . 9 What is the purpose of amphibious warfare? . 15 Amphibious warfare and the strategic level of war . 15 Amphibious warfare and the operational level of war . 17 Historical changes in amphibious warfare . 19 Amphibious warfare in World War II . 19 The strategic environment . 19 Operational doctrine development and refinement . 21 World War II assault and area denial tactics. 26 Amphibious warfare during the Cold War . 28 Changes to the strategic context . 29 New operational approaches to amphibious warfare . 33 Cold war assault and area denial tactics . 35 Amphibious warfare, 1983–2002 . 42 Changes in the strategic, operational, and tactical context of warfare. 42 Post-cold war amphibious tactics . 44 Conclusion . 46 Key factors in the success of OMFTS. 49 Operational pause . 49 The causes of operational pause . 49 i Overcoming enemy resistance and the supply buildup. -

Jaxa Today 10.Pdf

Japan Aerospace Exploration Agency April 2016 No. 10 Special Features Japan’s Technical Prowess Technical excellence and team spirit are manifested in such activities as the space station capture of the HTV5 spacecraft, development of the H3 Launch Vehicle, and reduction of sonic boom in supersonic transport International Cooperation JAXA plays a central role in international society and contributes through diverse joint programs, including planetary exploration, and the utilization of Earth observation satellites in the environmental and disaster management fields Contents No. 10 Japan Aerospace Exploration Agency Special Feature 1: Japan’s Technical Prowess 1−3 Welcome to JAXA TODAY Activities of “Team Japan” Connecting the Earth and Space The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) is positioned as We review some of the activities of “Team the pivotal organization supporting the Japanese government’s Japan,” including the successful capture of H-II Transfer Vehicle 5 (HTV5), which brought overall space development and utilization program with world- together JAXA, NASA and the International Space Station (ISS). leading technology. JAXA undertakes a full spectrum of activities, from basic research through development and utilization. 4–7 In 2013, to coincide with the 10th anniversary of its estab- 2020: The H3 Launch Vehicle Vision JAXA is currently pursuing the development lishment, JAXA defined its management philosophy as “utilizing of the H3 Launch Vehicle, which is expected space and the sky to achieve a safe and affluent society” and to become the backbone of Japan’s space development program and build strong adopted the new corporate slogan “Explore to Realize.” Under- international competitiveness. We examine the H3’s unique features and the development program’s pinned by this philosophy, JAXA pursues a broad range of pro- objectives. -

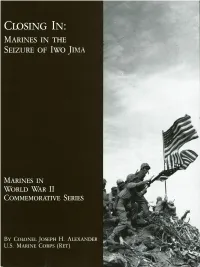

LETTERS AS JOURNALISM DEVICE to REVEAL the WAR in IWO JIMA ISLAND AS REFLECTED in EASTWOOD's FILM Letters from Iwo Jima SEMARA

LETTERS AS JOURNALISM DEVICE TO REVEAL THE WAR IN IWO JIMA ISLAND AS REFLECTED IN EASTWOOD’S FILM Letters from Iwo Jima a Final Project Submitted as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Sarjana Sastra in English by GHINDA RAKRIAN PATIH 2250405530 ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LANGUAGES AND ARTS SEMARANG STATE UNIVERSITY 2009 APPROVAL This final project was approved by the Board of the Examination of the English Department of Faculty of Languages and Arts of Semarang State University on September 14, 2009. Board of Examination 1. Chairman Drs. Januarius Mujiyanto, M.Hum NIP. 195312131983031002 2. Secretary Drs. Alim Sukrisno, M. A __________________ NIP. 195206251981111001 3. First Examiner Rini Susanti, S.S, M. Hum __________________ NIP. 197406252000032001 4. Second Advisor as Second Examiner Dr. Djoko Sutopo, M. Si __________________ NIP. 195403261986011001 5. First Advisor as Third Examiner Dra. Indrawati, M.Hum __________________ NIP. 195410201986012001 Approved by Dean of Faculty of Languages and Arts Prof. Dr. Rustono NIP.195801271983031003 ii PERNYATAAN Dengan ini saya: Nama : Ghinda Rakrian Patih NIM : 2250405530 Prodi/Jurusan : Sastra Inggris/Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi/tugas akhir/final project yang berjudul: LETTER AS JOURNALISM DEVICE TO REVEAL THE WAR IN IWO JIMA ISLAND AS REFLECTED IN EASTWOOD’S FILM LETTERS FROM IWO JIMA yang saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, yang saya hasilkan setelah melalui penelitian, bimbingan, diskusi, dan pemaparan/ujian. Semua kutipan baik yang langsung maupun tidak langsung, baik yang diperoleh dari sumber kepustakaan, wahana elektronik, wawancara langsung maupun sumber lainnya, telah disertai keterangan mengenai identitas sumbernya dengan cara sebagaimana yang lazim dalam penelitian karya ilmiah. -

Closingin.Pdf

4: . —: : b Closing In: Marines in the Seizure of Iwo Jima by Colonel Joseph H. Alexander, USMC (Ret) unday, 4 March 1945,sion had finally captured Hill 382,infiltrators. The Sunday morning at- marked the end of theending its long exposure in "The Am-tacks lacked coordination, reflecting second week ofthe phitheater;' but combat efficiencythe division's collective exhaustion. U.S. invasion of Iwohad fallen to 50 percent. It wouldMost rifle companies were at half- Jima. By thispointdrop another five points by nightfall. strength. The net gain for the day, the the assault elements of the 3d, 4th,On this day the 24th Marines, sup-division reported, was "practically and 5th Marine Divisions were ex-ported by flame tanks, advanced anil." hausted,their combat efficiencytotalof 100 yards,pausingto But the battle was beginning to reduced to dangerously low levels.detonate more than a ton of explo-take its toll on the Japanese garrison The thrilling sight of the Americansives against enemy cave positions inaswell.GeneralTadamichi flag being raised by the 28th Marinesthat sector. The 23d and 25th Ma-Kuribayashi knew his 109th Division on Mount Suribachi had occurred 10rines entered the most difficult ter-had inflicted heavy casualties on the days earlier, a lifetime on "Sulphurrain yet encountered, broken groundattacking Marines, yet his own loss- Island." The landing forces of the Vthat limited visibility to only a fewes had been comparable.The Ameri- Amphibious Corps (VAC) had al-feet. can capture of the key hills in the ready sustained 13,000 casualties, in- Along the western flank, the 5thmain defense sector the day before cluding 3,000 dead. -

Of Mice and Maidens: Ideologies of Interspecies Romance in Late Medieval and Early Modern Japan

University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2014 Of Mice and Maidens: Ideologies of Interspecies Romance in Late Medieval and Early Modern Japan Laura Nuffer University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Asian Studies Commons, and the Medieval Studies Commons Recommended Citation Nuffer, Laura, "Of Mice and Maidens: Ideologies of Interspecies Romance in Late Medieval and Early Modern Japan" (2014). Publicly Accessible Penn Dissertations. 1389. https://repository.upenn.edu/edissertations/1389 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/1389 For more information, please contact [email protected]. Of Mice and Maidens: Ideologies of Interspecies Romance in Late Medieval and Early Modern Japan Abstract Interspecies marriage (irui kon'in) has long been a central theme in Japanese literature and folklore. Frequently dismissed as fairytales, stories of interspecies marriage illuminate contemporaneous conceptions of the animal-human boundary and the anxieties surrounding it. This dissertation contributes to the emerging field of animal studies yb examining otogizoshi (Muromachi/early Edo illustrated narrative fiction) concerning elationshipsr between human women and male mice. The earliest of these is Nezumi no soshi ("The Tale of the Mouse"), a fifteenth century ko-e ("small scroll") attributed to court painter Tosa Mitsunobu. Nezumi no soshi was followed roughly a century later by a group of tales collectively named after their protagonist, the mouse Gon no Kami. Unlike Nezumi no soshi, which focuses on the grief of the woman who has unwittingly married a mouse, the Gon no Kami tales contain pronounced comic elements and devote attention to the mouse-groom's perspective. -

Letters from Japanese General

Witness to Valor Charles (Chuck) Tatum 1 16 General Tadamichi Kuribayashi was the Japanese Commanding officer of the Japanese Garrison on Iwo Jima. The following are letters from the Japanese Commanding General of Iwo Jima during the invasion by U.S. Forces. These letters are a continuation of the article started in the 13 September issue of the Suribachi Sentinel. Letter to wife: 19 November 1944. I’m still feeling fine so don’t worry about me. Even on Iwo Jima it has cooled off but the flies still bother us. It must be cold in Tokyo so be careful not to catch cold. I know from listening to the radio that you have been hearing the air raid sirens. It won’t be long before you will be experiencing the real thing. Be prepared for them. I wrote detailed instructions to you in another letter and as an officer is flying to Tokyo, I will have him take this letter. I am sending one package of cake with him. Very Truly Yours, Tadamichi 27 November 1944 (To Taro) Witness to Valor Charles (Chuck) Tatum 2 16 My dear Taro: According to your mother’s letters you have been studying and working at the supply depot very hard. I was glad to hear that. I, your father, stand on Iwo Jima, the island which will soon be attacked by the American forces. In other words this island is the gateway to Japan. My heart is as strong as that of General M. Kusunoke who gave his life for Japan 650 years ago at the Minato River. -

Arkady Gaidar's Timur and His Squad As an Example O

Soviet Literature in Primary Schools in the People’s Republic of Poland: Arkady Gaidar’s Timur and His Squad as an Example of Political School Readings Anna Bednarczyk University of Łódź, Poland The ideological policy of a state may influence not only the choice of texts to be translated but also the ways they are translated in order to load them with propagandist meanings. In such a context the translator’s voice may be manipulated to carry the messages an authority (e.g. a totalitarian state) requires that the translator convey. An analysis of the Polish translations of Arkady Gaidar’s Timur and His Squad suggests, however, that political manipulation may occur less through translation strategies than through editorial choices about the material presentation of the works being studied. Key words: Gaidar, Timur, Russian literature, Polish translations, ideology Les politiques idéologiques d’un état peuvent influencer non seulement le choix des textes traduits, mais aussi la façon dont ils sont traduits dans le but de consolider leur portée idéologique. Dans ce type de contexte, la voix du traducteur peut être manipulée afin qu’elle exprime des messages qui sont conformes aux exigences des autorités (d’un état totalitaire). Une analyse des traductions polonaises de Timur et son équipe d’Arkady Gaidar’s suggère, toutefois, que la manipulation peut se faire moins au niveau des stratégies de traduction qu’à celui de la présentation matérielle des textes étudiés. Mots clés : Gaidar, Timur, littérature russe, traductions polonaises, idéologie Russian Works in Polish Schools After the Second World War, when the newly formed People’s Republic of Poland became one of the satellites of the Soviet Union, Russian was introduced into Polish schools as an obligatory foreign language. -

NAZI W R CRIMES DISCLOSURE ACT Declassified and Approved for Release by the Central Intelligence Agency Date: •••-R • •

FOR COORDINATIONWITH NAZI W R CRIMES DISCLOSURE ACT Declassified and Approved for Release by the Central Intelligence Agency Date: •••-r • • 0FORM112--PARTII $ r A- ecg -4/77. z APPROVED I JUNE Ma AIR INTELLIGENCE INFORMATION REPORT PAOM (Apnwp p IMPORT NM 600)4th Air Intel Sy Sq IR 2869-55 2 PARS 3 PACO 1. This report presents brief biographio data on Masanobu TSUJI, a member of the Japanese Diet, in response to the requirements of FEU SRI 1+17-E. 2. NAM Masanobu TSUJI ( ji IS ) 3. PERMANENT ADDRESS: #883, 2-chome, Narimune, Suginarai-ku, Tokyo.. Tel. 39-5871 4. PRESENT POSITION: Member of the Japanese House of Representatives. 5. POLITICAL PARTY: Japan Democratic Party. 6. PARTY POSITION: One of the Vice-Chiefs of the Political Committee (In charge of National Defense Problems). 7. POLITICAL DISTRICT: First Electoral of Ishikawa Prefecture. 8. AGE: 53 yrs. old 9. FAMILY: 'Wife and four (Ii) children. 10. HCBBIES: Fishing and Reeding. 11. PE:ZONAL BACKGROUED: Mr. TSUJI was born in October 1902, in the Enuma district of Ichikawa Prefecture. He graduated from the Japanese Military Academy in 1524. He completed his studies at the Japanese %kr College in ;935, graduating _vith the highest class honors. His arc:motion to colonel came in 1943. Throughout his military career, ha held such .bigp. posts as being a staff officer in the Kwantung Army in Manchuria and being assigned to the General Staff Ofrice in Tokyo. At the end of WW Th, he was the senior staff officer of the KOW Army in Southeast Asia (Headquarters at Bangkok, Thailand). -

Masterarbeit / Master's Thesis

MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master’s Thesis “Dating the split of the Japonic language family. The Pre-Old Japanese corpus” verfasst von / submitted by Patrick Elmer, BA MA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2019 / Vienna 2019 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 599 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Indogermanistik und historische degree programme as it appears on Sprachwissenschaft UG2002 the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Univ.-Prof. Mag. Dr. Melanie Malzahn, Privatdoz. Table of contents Part 1: Introduction ..................................................................................................... 8 1.1 The Japonic language family .............................................................................................. 9 1.2 Previous research: When did Japonic split into Japanese and Ryūkyūan .......................... 11 1.3 Research question and scope of study .............................................................................. 15 1.4 Methodology ................................................................................................................... 16 Part 2: Language data ................................................................................................ 19 2.1 Old Japanese ...................................................................................................................