Le Canal Des Usines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chambéry Le 16 Septembre 2002

Section de Savoie Section de Savoie MOUVEMENT 2017 Liste des nominations par école CAPD 29 mai 2017 Voici les résultats des nominations pour la phase principale sous réserve d’erreurs et corrections éventuelles à la suite de la CAPD Pour rappel : liste des postes sans nomination suite à la CAPD VILLE ECOLE Nom Prénom AIGUEBELLE ECOLE ENS.CL.ELE - AUBERT BRUNELLE AIGUEBELLE ECOLE RASED - OPTION E BOIVINEAU MYRIAM AILLON LE VIEUX ECOLE DIR.EC - 1 CLASSE CONILL CHRISTELLE AIME LA PLAGNE ECOLE CENTRON ENS.CL.ELE - ASTIER-PERRET NATHALIE AIME LA PLAGNE ECOLE PIERRE BORRIONE DIR.EC - 6 CLASSES BALLINI JACKY AIME LA PLAGNE ECOLE VILLETTE DIR.EC - 2 CLASSES VIEU GERALDINE BABARIT-BOSSARD AIX LES BAINS ECOLE ELEM LE SIERROZ MAITRE SURNUMERAIRE LAURENCE AIX LES BAINS ECOLE FRANKLIN ROOSEVELT ULIS ECOLE - OPTION D DUFOUR-BONNET SARA AIX LES BAINS ECOLE MAT CHOUDY ENS.CL.MA - VIBERT ISABELLE AIX LES BAINS ECOLE MAT LE CENTRE ENS.CL.MA - VACHUS CATHERINE AIX LES BAINS IEN AIX-LES BAINS CONSEILLER PEDA PACCARD KARINE ALBERTVILLE CLG JEAN MOULIN ULIS COLLEGE- OPTION A ROUSSEAU MARIE-LAURE ALBERTVILLE ECOLE ALBERT BAR ENS.CL.ELE - ANGLAIS DELAGE MARGOT ALBERTVILLE ECOLE ALBERT BAR ENS.CL.ELE - ANGLAIS PLANCON CYRIELLE ALBERTVILLE ECOLE LOUIS PASTEUR ENS.CL.ELE - DUCORON SYLVIE ALBERTVILLE ECOLE MARTIN SIBILLE MAITRE SURNUMERAIRE FAYOLLE PATRICIA ALBERTVILLE ECOLE MARTIN SIBILLE RASED - OPTION E COMBAZ SYLVIANE DEMANGE MARIE ALBERTVILLE ECOLE MAT CHAMP DE MARS ENS.CL.MA - MELISANDE ALBERTVILLE ECOLE MAT LOUIS PASTEUR ENS.CL.MA - LANOISELIER ANNE ALBERTVILLE -

Réorganisation Du Marché Du Samedi Matin

RÉORGANISATION DU MARCHÉ DU SAMEDI MATIN À PARTIR DU 21 NOVEMBRE, AFIN DE RESPECTER LES MESURES SANITAIRES ET PERMETTRE À L’ENSEMBLE DES ÉTALIERS ALIMENTAIRES D’ÊTRE PRÉSENTS, LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN PLACE DE GENÈVE ET PLACE DU PALAIS DE JUSTICE LA LISTE CI-DESSOUS VOUS PERMETTRA DE RETROUVEZ FACILEMENT VOS ÉTALIERS PRÉFÉRÉS ILS SONT PLACE DE GENÈVE Jean-Paul MEZZASALMA - ALBY-SUR-CHERAN LA FERME DE COMBETTE - LA MOTTE-SERVOLEX Olivier MASSON - APREMONT LA MAISON DU CHAMPIGNONS - LA MOTTE-SERVOLEX VIGNOBLE DES FAVIERES - APREMONT LES VERGERS DU FORT - LA MOTTE-SERVOLEX Chantal MICHELLIER - CHAMBÉRY Gérard SAUDINO - LA MOTTE-SERVOLEX VENEZ PRENDRE UNE TARTE - CHAMBÉRY FERME DE LA THUILE - LA THUILE CARRAZ & CO - COGNIN Catherine RUCKEBUSCH - LENS-LESTANG Patrick EVRARD - COGNIN Yvon ROSSET CAILLER - LES ÉCHELLES LE JARDIN DE LA VIOLETTE - COGNIN TERRE BLANCHE GAEC - SAINT-BUEIL GUILLOT - FERME DE LA BATHIE - CURIENNE GAEC DU JASMIN - SAINT-GENIX SUR GUIERS LA BAUDISSIERE - DOLUS D’OLERON VIENNOISERIE SAVOYARDE - SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ JUSTIN GUY - JONGIEUX Thomas CHARBONNIER - SAINT-OFFENGE CHIRON FILS - L’ÉGUILLE LA CLEF DES CHAMPS - SAINT-PIERRE-DE-SOUCY Nathalie TARDY COVET - LA BUISSIÈRE Philippe COMBAZ FRUITS - SAINT-SULPICE BILLARD - LA MOTTE-SERVOLEX Josiane PLOTTIER - SAINT-SULPICE Daniel BONFILS - LA MOTTE-SERVOLEX Christophe GOUTAGNY - SAINTE-CLAIRE-DE-LA-TOUR Jean-Paul CAILLE - LA MOTTE-SERVOLEX LES VOLAILLES DU SEMNOZ - SEYNOD Patrick CARRAZ - LA MOTTE-SERVOLEX Michele LAISSUS- SONNAZ GAEC DE LA GRAND MAISON - LA MOTTE SERVOLEX -

Plaquette J.Prevert

Quartiers et Communes PLAN D’ACCES desservies par la structure Quartiers de Chambéry : Hôpital de Jour Centre ville (en fonction des rues et des numéros de rues), BISSY, LE BIOLLAY, le Haut de MACHE Jacques PREVERT Canton de COGNIN : COGNIN, JACOB BELLECOMBETTE, MONTAGNOLE, St CASSIN, St SULPICE, VIMINES Canton de LA RAVOIRE : BARBERAZ, CHALLES LES EAUX, LA RAVOIRE, St BALDOPH, St JEOIRE PRIEURE Canton de LES ECHELLES : ATTIGNAT-ONCIN, LA BAUCHE, CORBEL, ENTREMONT LE VIEUX, LES ECHELLES, St CHRISTOPHE, St FRANC, St JEAN DE COUZ, 34 rue de la Digue, 1 ère route à droite à la sortie du St PIERRE D’ENTREMONT, St PIERRE DE pont (entrée de Cognin). En suivant la rivière, mai- GENOBROZ, St THIBAUD DE COUZ son à deux couleurs, sur la gauche en rejoignant la route de Bissy Partenariats L’Hôpital de Jour dépend du 34 rue de la Digue Secteur CHAMBERY SUD du CHS DE LA SAVOIE 73 160 COGNIN L’Hôpital de Jour travaille en partenariat avec Responsable de Service : Dr Philippe SECHIER ( 04 79 60 32 43 les unités de soins de Chambéry Sud, le Cadre Supérieur de Santé: M. Pascal MAHIEUX CMP/CATTP de Chambéry, CMP/CATTP de 2 04 79 96 37 40 CHS DE LA SAVOIE Pont de Beauvoisin, le Centre de Jour Ariane. BP 41 126 73011 CHAMBERY CEDEX Partenariats avec la prise en charge des 04 79 60 30 30 personnes en difficulté. Impression CHS - juin 2018 Missions et orientation Personnel intervenant Médecin référent de la structure : L'Hôpital de Jour répond à une demande de soins pour des personnes nécessitant Dr BOUTONNET une prise en charge à temps partiel ou à la journée par une équipe pluridisciplinaire. -

Du Patrimoine Naturel Territoire De Chambéry Utilisez Le Sommaire Ci-Après Pour Naviguer Dans Le Document !

Mémento du patrimoine naturel Territoire de Chambéry Utilisez le sommaire ci-après pour naviguer dans le document ! Cliquez sur le numéro de page pour revenir au sommaire. Edito p. 3 Les clés p. 4 à 11 du patrimoine naturel Le patrimoine p. 13 à 45 naturel par commune Le patrimoine naturel p. 47 à 55 en chiffres Bibliographie p. 56 Edito Annexes p. 57 La communauté d’agglomération de Chambéry métropole et le Con- servatoire du patrimoine naturel de la Savoie sont particulièrement heureux d’avoir pu réaliser le Mémento du patrimoine naturel du territoire de Chambéry à l’attention de tous les élus. Le territoire de ces 24 communes est riche d’une diversité naturelle composée notamment de falaises, forêts, rivières, prairies humides et pelouses sèches. Ce mémento vous permet d’abord d’identifier l’essentiel de ce patri- moine : milieux et espèces remarquables qui se trouvent à vos portes, à vos pieds. Mais un “ essentiel “ qui va au-delà parce que la nature, et l’homme dans la nature, ont un destin lié et que ce que nous con- naissons au niveau mondial en matière de réchauffement climatique, de perte de biodiversité ou d’enjeux en matière d’eau se retrouve en modèle réduit, comme un échantillon représentatif, au niveau de nos territoires de vie. Ce mémento vous permet aussi de mieux percevoir les espaces naturels qui relient les communes entre elles, et donc les enjeux communs à l’espace Chambéry métropole. Enfin, il forme un outil pour vous accompagner dans vos décisions liées à l’aménagement de votre territoire. -

1 a 2 3 4 6 5 B C D

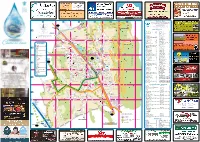

Challes-les-Eaux levarde Office de Tourisme Bel 1 2 3 4 C 5 6 h de 1374 Av. de Chambéry - 73190 CHALLES-LES-EAUX . PELOUSE d S e e Tél. 04 79 72 86 19 - Fax : 04 79 71 38 51 CAMELOT L n SECHE DES n ’ t i m BARBY e E i e h C r C e-mail : [email protected] s PLANTEES s h a e r m www.challes-les-eaux.fr RD 1006 t de i s n du lundi au samedi matin 9h-12h / 14h-18h Quartier CHAMBÉRY P «Roc Noir» in d lan Ouvert samedi après-midi d’avril à octobre m e t e d ée Vers 13ème B.C.A. h s s e LE BOURGET DU LAC C l LE MONT SAINT-MICHEL a AIX-LES-BAINS R P u f Ra o f u ppe i d lle m AÉRODROME t n LISTE DES RUES n e i m s A J A m e e r Piste d’éducation a h Allobroges (Rue des) .................................D5 Jardins (Passage des)................................. E4 i routière C e R Ancienne Mairie (Rue de l’) ................ D3/4 Jaurès (Rue Jean) ........................................D5 o e u R L t x u d Artisanat (Rue de l’) ....................................F5 LA RAVOIRE e r e e a G Libération (Place de la).............................D3 v Aviation (Rue de l’) .....................................C3 h. de C C h CHAFFAT e d Les Ailes a l e A l Aéroclub ff Liberté (Place de la) ...................................D4 a B t m e B «Les Amis du Clap» e é i BELLEVARDE Loi (Impasse de la) .....................................D4 B l l Barby (Route de) .........................................A4 i COMPAGNIE a e é © CARTOGRAPHIES & ILLUSTRATIONS r GENERALE d C M Baraques (Rue des) ..................................EF3 © CARTOGRAPHIES & ILLUSTRATIONS m EDITIONS h y G e OFFICIELLES Le GIULIA 825, rue André Ampère - 13851 Aix-en-Provence A m e CATAIGNES Marais (Passage du) .................................. -

EPCI Communes Membres

EPCI Communes membres Barberaz Barby Bassens Challes-les-Eaux Chambéry Cognin Curienne Les Déserts Jacob-Bellecombette Montagnole La Motte-Servolex CHAMBERY Puygros METROPOLE La Ravoire Saint-Alban-Leysse Saint-Baldoph Saint-Cassin Saint-Jean-d'Arvey Saint-Jeoire-Prieuré Saint-Sulpice Sonnaz Thoiry La Thuile Verel pragondran Vimines 24 communes TOTAL Apremont Arbin Arvillard Betton-Bettonet Bourget-en-Huile Bourgneuf Chamousset Chamoux-sur-Gelon Champ-Laurent La Chapelle-Blanche Châteauneuf La Chavanne Chignin Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier La Croix-de-la-Rochette Cruet Détrier Étable Francin Fréterive Hauteville CC CŒUR DE Laissaud SAVOIE Les Marches Les Mollettes Montendry Montmélian Myans Planaise CC CŒUR DE SAVOIE Le Pontet Presle La Rochette Rotherens Saint-Jean-de-la-Porte Saint-Pierre-d'Albigny Saint-Pierre-de-Soucy Sainte-Hélène-du-Lac La Table La Trinité Le Verneil Villard-d'Héry Villard-Léger Villard-Sallet Villaroux 43 communes TOTAL La Balme Billième La Chapelle-Saint-Martin Jongieux Loisieux Lucey CC YENNE Meyrieux-Trouet Saint-Jean-de-Chevelu Saint-Paul Saint-Pierre-d'Alvey Traize Verthemex Yenne 13 communes TOTAL Bonvillard Cléry Frontenex Grésy-sur-Isère CC HAUTE COMBE Montailleur Notre-Dame-des-Millières DE SAVOIE Plancherine Saint-Vital Sainte-Hélène-sur-Isère Tournon Verrens-Arvey 11 communes TOTAL Aillon-le-Jeune Aillon-le-Vieux Arith Bellecombe-en-Bauges Le Châtelard CC CŒUR DE La Compôte BAUGES Doucy-en-Bauges École Jarsy Lescheraines La Motte-en-Bauges CC CŒUR DE BAUGES Le Noyer Saint-François-de-Sales Sainte-Reine -

Plan De Secteur Plateau De La Leysse

RÈGLEMENT LITTÉRAL PLAN DE SECTEUR PLATEAU DE LA LEYSSE DOSSIER D’APPROBATION 18 DÉCEMBRE 2019 5.2.1 1 SOMMAIRE TITRE I Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) 03 TITRE II Dispositions particulières aux zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) 20 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UCB.................................................................................................................................21 > Usage des sols et destination des constructions ....................................................................................................................21 > Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère .....................................................................22 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UH ET AUH....................................................................................................................35 > Usage des sols et destination des constructions ....................................................................................................................35 > Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementales et paysagère .....................................................................36 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UG ET AUG ....................................................................................................................49 > Usage des sols et destination des constructions ....................................................................................................................50 -

Effectif Des Équidés Par Territoire Effectif Des Équidés Par Territoire De 80 À 130 Moins De 80 Plus De 130

Effectif des équidés par territoire (effectif(effectif 2009) 2009) TerritoireTerritoire Territoire du d' Albertville - Ugine RUFFIEUXRUFFIEUX RUFFIEUXRUFFIEUX Lac du Bourget et ses Montagnes Lac du Bourget et ses Montagnes UGINEUGINE ALBENSALBENSALBENS ALBENSALBENSALBENS L a c TerritoireTerritoire de de TerritoireTerritoire de de 9292 156 d BEAUFORTBEAUFORTBEAUFORT u BEAUFORTBEAUFORTBEAUFORT l'l'l' GRESY-SUR-AIXGRESY-SUR-AIXGRESY-SUR-AIX Tarentaise - Vanoise l'l'l' Avant-Pays ALLONDAZALLONDAZALLONDAZ B o YENNEYENNEYENNE AIX-LES-BAINSAIX-LES-BAINS YENNEYENNEYENNE AIX-LES-BAINSu AIX-LES-BAINS r ALBERTVILLEALBERTVILLE ALBERTVILLEALBERTVILLE g ALBERTVILLEALBERTVILLE SavoyardSavoyard e SavoyardSavoyard LELE CHATELARD CHATELARD LELE CHATELARD CHATELARD t DRUMETTAZ-CLARAFONDDRUMETTAZ-CLARAFOND GRESY-SUR-ISEREGRESY-SUR-ISEREGRESY-SUR-ISERE TOURS-EN-SAVOIETOURS-EN-SAVOIETOURS-EN-SAVOIE GRESY-SUR-ISEREGRESY-SUR-ISEREGRESY-SUR-ISERE TOURS-EN-SAVOIETOURS-EN-SAVOIETOURS-EN-SAVOIE SONNAZSONNAZSONNAZ SAINT-ALBAN-LEYSSESAINT-ALBAN-LEYSSESAINT-ALBAN-LEYSSE LALA MOTTE-SERVOLEX MOTTE-SERVOLEX SAINT-ALBAN-LEYSSESAINT-ALBAN-LEYSSESAINT-ALBAN-LEYSSE BOURG-SAINT-MAURICEBOURG-SAINT-MAURICEBOURG-SAINT-MAURICE LALA MOTTE-SERVOLEX MOTTE-SERVOLEX BOURG-SAINT-MAURICEBOURG-SAINT-MAURICEBOURG-SAINT-MAURICE 152 AIMEAIMEAIME 67 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNYSAINT-PIERRE-D'ALBIGNY LELELE PONT-DE-BEAUVOISIN PONT-DE-BEAUVOISIN PONT-DE-BEAUVOISIN LELELE PONT-DE-BEAUVOISIN PONT-DE-BEAUVOISIN PONT-DE-BEAUVOISIN LALA RAVOIRE RAVOIRE COGNINCOGNIN LALA RAVOIRE RAVOIRE CHAMOUX-SUR-GELONCHAMOUX-SUR-GELON -

Pour Site Palmares Clubs Champions

DISTRICT de SAVOIE de FOOTBALL Palmarès des clubs champions 1937/1938 1ère série CA MAURIENNE 2ème série LE BOURGET DU LAC Juniors CA MAURIENNE 1942/1943 Promotion AS MOUTIERS 1ère série US LA MOTTE-SERVOLEX 2ème série SO CHAMBÉRY 4 Juniors SO CHAMBÉRY 1943/1944 Promotion CA YENNE 1ère série US LÉPIN Réserves SO CHAMBÉRY 3 Juniors SO CHAMBÉRY 1949/1950 Promotion AS BOURG ST MAURICE 1954/1955 Promotion IS NOTRE DAME DE BRIANCON 1ère série A USC AIGUEBELLE 1ère série B CHALLES LES EAUX SF 1955/1956 Promotion AS UGINE 1ère série A SO CHAMBERY B 1ère série B UO ALBERTVILLE B 1ère série C FC AIME-MACOT 1956/1957 Promotion FC LA ROCHETTE 1ère série A AS AIX LES BAINS B 1ère série B FC LA ROCHETTE 2 Juniors USC CHAMBÉRY Cadets SO CHAMBÉRY 1957/1958 Promotion UO ALBERTVILLE 1ère série A CA YENNE 1ère série B AST MOUTIERS POMBLIERE B Juniors AS UGINE Cadets USC CHAMBÉRY 1958/1959 Promotion FC LA ROCHETTE 1ère série A AS UGINE B 1ère série B ISND DE BRIANCON Juniors SO CHAMBÉRY Cadets SO CHAMBÉRY Minimes USC CHAMBÉRY 1959/1960 Promotion AS UGINE 1ère série A FC LA ROCHETTE B 1ère série B FC AIME-MACOT Juniors UO ALBERTVILLE Cadets USC CHAMBÉRY 1960/1961 Promotion UO ALBERTVILLE 1ère série A UO ALBERTVILLE 2 1ère série B AS CUINES 2ème série FC LA ROCHETTE 3 Juniors USC CHAMBÉRY Cadets JS CHAMBÉRY 1961/1962 Promotion AS AIX LES BAINS 1ère série A USC CHAMBÉRY 2 1ère série B AS BARBERAZ 2ème série US ST GENIX Juniors USC CHAMBÉRY Cadets USC CHAMBÉRY Minimes JS CHAMBÉRY 1962/1963 Promotion US MODANE 1ère série A USC CHAMBERY 2 1ère série B FC AIME-MACOT -

European Commission

C 180/18 EN Offi cial Jour nal of the European Union 29.5.2020 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2020/C 180/12) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘EMMENTAL DE SAVOIE’ EU No: PGI-FR-0179-AM03 – 10.1.2020 PDO ( ) PGI (X) 1. Name(s) ‘Emmental de Savoie’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.3. Cheeses 3.2. Description of product to which the name in (1) applies ‘Emmental de Savoie’ is a cooked pressed cheese made from cow's milk used in its raw state. It has a regular, wheel-like shape and a diameter ranging from 72 to 80 cm. It is more or less convex and has no edges or projecting parts. Its height varies from 14 cm (minimum vertical height at the outer rim) to 32 cm (maximum vertical height at the highest point). The wheel must weigh at least 60 kg after maturation. The finished product has a fat content of at least 28 %. The total dry extract, measured on a rindless part, is at least 62 % on the 75th day. -

CTP Du 28 Juin Emploi, École, Formation

ACTEURS Bulletin édité par la Section de Savoie du Syndicat National Unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et pegc SNUipp Maison des Syndicats 3 rue Ronde 73000 CHAMBERY Tél. : 04-79-68-91-65 Fax : 04-79-68-93-47 E.Mail : [email protected] Site web : http://www.snuipp.fr/73 13 juin 2001 - Prix 10 F N° 35 ACTEURS Emploi, école, formation - Dispensé du timbrage - - Routage 206 - Chambéry CT - Trimestriel du SNUipp Savoie Tout ne va pas pour le mieux ! 3 rue Ronde 73000 CHAMBERY Le 5ème Congrès national du Nous voulons articuler les ques- SNUipp vient de se tenir du 28 au tions de la transformation et de l’amé- 31 mai. lioration de l’école avec les conditions Pour notre syndicat, la par- de travail, de statuts, de rémunération. ticipation de nombreux jeunes col- La réduction du temps de travail de- lègues à ses travaux est un gage vrait entrer en vigueur en janvier 2002 d’avenir. dans la fonction publique, mais aucune Le thème du congrès “faire négociation n’a encore été engagée réussir tous les élèves” pose avec au Ministère pour les personnels en- Ce bulletin vous a été adressé grâce au fichier informatique force la question du fonctionnement seignants. du SNUipp Savoie. Conformément à la loi du 6-1-78, vous de nos écoles. L’idée de travailler La mise en œuvre de la réduc- pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant au siège. autrement, avec “plus de maîtres que tion du temps de travail dans les écoles de classes”, va de pair avec celle de est un levier de la transformation de SOMMAIRE pouvoir, enfin, progresser sur la ques- l’école mais aussi l’occasion d’amé- tion des effectifs, de l’accueil des liorer les conditions d’exercice du page 1 Emploi, école, formation - tout-petits, des moyens attribués à nos métier. -

Plan Local D'urbanisme (Plu) De La Commune De Cognin

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE COGNIN Modification simplifiée n°5 Dossier Mise à disposition du public du 23 septembre au 23 octobre 2019 inclus Sommaire 1- Dossier de modification simplifiée n°5 du PLU 2- Avis des Personnes Publiques Associées 3- Arrêté et délibération, et avis presse GRAND CHAMBERY DIRECTION DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 04 79 96 86 32- grandchambery.fr - @GrandChambery - cmag-agglo.fr PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE DE COGNIN Modification simplifiée n°5 Dossier Mise à disposition du public 1- Dossier de modification simplifiée GRAND CHAMBERY DIRECTION DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 04 79 96 86 32- grandchambery.fr - @GrandChambery - cmag-agglo.fr Département de la Savoie Commune de Cognin (73) Modification simplifiée n°5 du PLU Notice explicative Dossier mis à disposition du public du 23 septembre au 23 octobre 2019 GRAND CHAMBERY DIRECTION DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 04 79 96 86 32 - grandchambery.fr – CADRE REGLEMENTAIRE – NOTE DE PRESENTATION GENERALE .................................................................. 3 CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°5....................................................................................................................... 3 PROCEDURE REGLEMENTAIRE .......................................................................................................................................................................