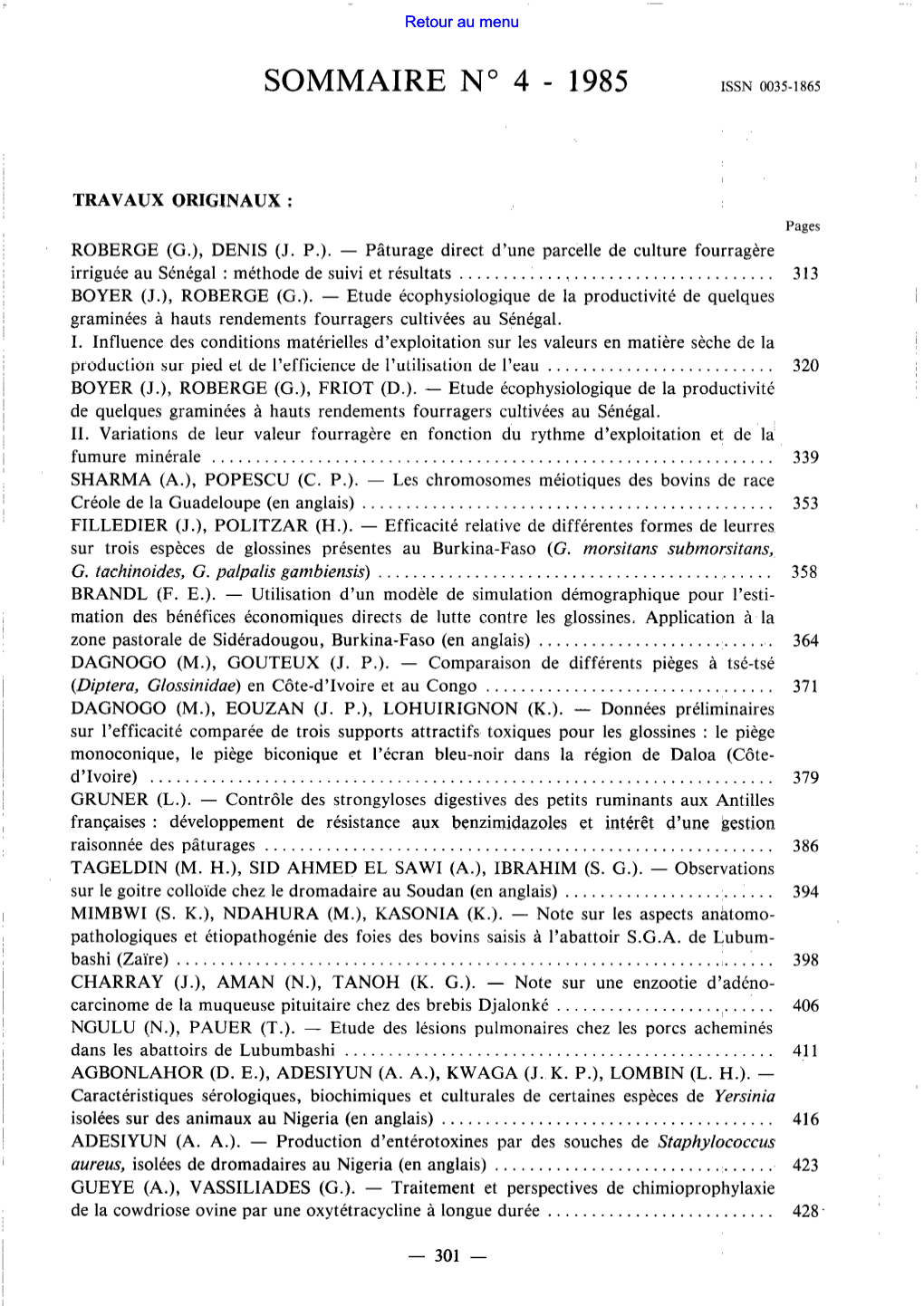

SOMMAIRE No 4 - 1985 ISSN 0035-L 865

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Evolution and Changes in the Morphologies of Sudanese Cities Mohamed Babiker Ibrahima* and Omer Abdalla Omerb

Urban Geography, 2014 Vol. 35, No. 5, 735–756, http://dx.doi.org/10.1080/02723638.2014.919798 Evolution and changes in the morphologies of Sudanese cities Mohamed Babiker Ibrahima* and Omer Abdalla Omerb aDepartment of Geography, Hunter College of the City University of New York, New York, NY 10065, USA; bDepartment of Marketing, Entrepreneurship, Hospitality, and Tourism, The University of North Carolina-Greensboro, Greensboro, NC 27412, USA (Received 20 March 2013; accepted 17 March 2014) This article investigates the morphological evolution of Sudanese cities. The study of morphology or urban morphology involves consideration of town planning, building form, and the pattern of land and building utilization. Sudan has a long history of urbanization that contributed to the establishment of an early Sudanese civilization and European-style urban centers that have shaped the morphology of today’s cities. We identify three broad morphologies: indigenous, African-Islamic, and European style (colonial). The ongoing, rapid urbanization of African cities in general and Sudanese cities in particular points to a need to understand the structure of this urbanization. The morphology of cities includes not only physical structure, but the cultural heritage, economic, and historical values on which it is based. Therefore, preservation, redeve- lopment, and urban policy underlying future urban expansion must be based on the nature of cities’ morphologies and development. Keywords: urban morphology; indigenous cities; African-Islamic cities; European- style cities; Sudan Introduction The objective of this study is to investigate the evolving urban morphology of several Sudanese cities. Sudan has a long history of urbanization, beginning at the time of the Meroitic kingdom that flourished in the central part of the country from approximately 300 BCE to 350 CE (Adams, 1977; Shinnie, 1967). -

Excessive and Deadly the Use of Force, Arbitrary Detention and Torture Against

EXCESSIVE AND DEADLY THE USE OF FORCE, ARBITRARY DETENTION AND TORTURE AGAINST PROTESTERS IN SUDAN Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in more than 150 countries and territories who campaign to end grave abuses of human rights. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. ACJPS works to monitor and promote respect for human rights and legal reform in Sudan. ACJPS has a vision of a Sudan where all people can live and prosper free from fear and in a state committed to justice, equality and peace. ACJPS has offices in the US, UK, and Uganda. First published in 2014 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom ©Amnesty International 2014 Index: AFR 54/020/2014 English Original language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for reuse in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission -

Italian Tourism Co. Ltd

Italian Tourism Co. Ltd SUDAN Hidden treasures of Sudan 6 days This tour shows all the major archaeological sites of the Northern part of the country. Some overnights are in our exclusive properties of Karima and Meroe. This arid and wild region of extraordinary archaeological interest and beautiful landscapes becomes accessible even to those reluctant to sacrifice their comfort. Day 1 / Khartoum – city tour Breakfast at the hotel and then Khartoum city tour. We first visit the Archaeological Museum that, besides many beautiful objects, contains two beautiful temples rescued by UNESCO and moved from the Lake Nasser area, when it was flooded by the water. We then cross the Nile over the confluence between the Blue and the White Nile to reach Omdurman to visit the Khalifa’s House Museum. Lunch NOT included. In the afternoon we visit the colourful souk and then at sunset time we move near the tomb of Ahmed Al Nil to assist at the involving ceremony of the Whirling Dervishes (only on Fridays). Return to the hotel. Dinner NOT included and overnight stay. (B.) 18 Nov 2016 Day 2 / Khartoum – Old Dongola - Karima Early in the morning breakfast at the hotel and then we begin the journey northward through the Western desert. We travel in a flat desert where the view can span 360° around and we reach Wadi Muqaddam with its many acacia trees. We will stop at the "chai houses", literally tea houses, simply a sort of very Spartan "motorway restaurants", in the desert where local truck drivers usually stop for a quick meal and some rest. -

Political Repression in Sudan

Sudan Page 1 of 243 BEHIND THE RED LINE Political Repression in Sudan Human Rights Watch/Africa Human Rights Watch Copyright © May 1996 by Human Rights Watch. All rights reserved. Printed in the United States of America. Library of Congress Catalog Card Number: 96-75962 ISBN 1-56432-164-9 ACKNOWLEDGMENTS This report was researched and written by Human Rights Watch Counsel Jemera Rone. Human Rights Watch Leonard H. Sandler Fellow Brian Owsley also conducted research with Ms. Rone during a mission to Khartoum, Sudan, from May 1-June 13, 1995, at the invitation of the Sudanese government. Interviews in Khartoum with nongovernment people and agencies were conducted in private, as agreed with the government before the mission began. Private individuals and groups requested anonymity because of fear of government reprisals. Interviews in Juba, the largest town in the south, were not private and were controlled by Sudan Security, which terminated the visit prematurely. Other interviews were conducted in the United States, Cairo, London and elsewhere after the end of the mission. Ms. Rone conducted further research in Kenya and southern Sudan from March 5-20, 1995. The report was edited by Deputy Program Director Michael McClintock and Human Rights Watch/Africa Executive Director Peter Takirambudde. Acting Counsel Dinah PoKempner reviewed sections of the manuscript and Associate Kerry McArthur provided production assistance. This report could not have been written without the assistance of many Sudanese whose names cannot be disclosed. CONTENTS -

Natural Exposure of Dromedary Camels in Sudan to Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus (Bovine Herpes Virus-1) K.S

- 200 - !" () Natural exposure of Dromedary camels in Sudan to infectious bovine rhinotracheitis virus (bovine herpes virus-1) K.S. Intisar a,*, Y.H. Ali a, A.I. Khalafalla b, E.A. Rahman Mahasina, A.S. Aminc a Central Veterinary Research Laboratory, P.O. Box 8067, Al Amarat, Khartoum, Sudan b Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Khartoum, Shambat, 13314 Khartoum North, Sudan c Biotechnology Research Unit, Animal Reproduction Research Institute, P.O. Box 12556, Al-haram, Giza, Egypt Abstract: The occurrence of bovine herpes virus-1 (BHV-1) in camels as studied. A total of 186 pneumonic camel lungs were collected from slaughter houses at four different areas in Sudan during 2000œ2006. Using sandwich ELISA 1.6% of 186 tested lungs were found positive for BHV-1 antigen, all were from Tambool at Central Sudan. Direct fluorescent antibody test (FAT) was used to confirm the BHV-1 ELISA positives, all ELISA positives were also positive. PCR was used to detect BHV-1 genome with three positive results. BHV-1 was isolated from two camel lungs in MDBK cells. Isolates were identified using ELISA and FAT. Indirect ELISA was used to detect antibodies to BHV-1 in 260 camel sera; 76.9% were found positive. Highest prevalence was observed in sera from Kordofan (84%) then Blue Nile (80%) and Tambool (76.3%). This is the first report for the detection of BHV-1 antigen, genome using PCR, isolation in cell culture and antibodies in camels in Sudan. 1. Introduction: Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), caused by bovine herpes virus-1 (BHV-1) of subfamily Alphaherpesvirinae within the Herpesviridae family, is one of the most economically important diseases of farm animals despite lowmortality rate. -

DEPARTMENT of the TREASURY Office of Foreign Assets Control

This document is scheduled to be published in the Federal Register on 10/26/2017 and available online at https://federalregister.gov/d/2017-23090, and on FDsys.gov DEPARTMENT OF THE TREASURY Office of Foreign Assets Control Sanctions Action Pursuant to Executive Order 13067 and Executive Order 13412 AGENCY: Office of Foreign Assets Control, Treasury. ACTION: Notice. SUMMARY: The Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has removed from the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) the names of persons whose property and interests in property had been blocked pursuant to Sudan sanctions authorities. DATES: OFAC’s action described in this notice was taken on October 12, 2017. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: OFAC: Associate Director for Global Targeting, tel.: 202-622-2420; Assistant Director for Sanctions Compliance & Evaluation, tel.: 202-622-2490; Assistant Director for Licensing, tel.: 202-622-2480; or the Department of the Treasury’s Office of the General Counsel: Office of the Chief Counsel (Foreign Assets Control), tel.: 202-622-2410. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Electronic Availability The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List and additional information concerning OFAC sanctions programs are available on OFAC’s website (www.treasury.gov/ofac). Notice of OFAC Action(s) Effective October 12, 2017, sections 1 and 2 of Executive Order (E.O.) 13067 of November 3, 1997, “Blocking Sudanese Government Property and Prohibiting Transactions With Sudan” and all of E.O.13412 of October 13, 2006, “Blocking Property of and Prohibiting Transactions With the Government of Sudan” were revoked, pursuant to E.O. -

Return of the South Sudanese to Khartoum

Return of the South Sudanese to Khartoum (re)Claiming Their Right to the City as Urban Refugees Daniel Guerrini-6108210 UTRECHT UNIVERSITY | MSC INTERNATIONAL DEVELOPMENT STUDIES Return of the South Sudanese to Khartoum I. Contents I. Acknowledgements ............................................................................................................................................... 2 II. List of Abbreviations ............................................................................................................................................ 3 III. List of Figures and Tables ................................................................................................................................ 3 IV. Abstract ............................................................................................................................................................ 4 V. Introduction ........................................................................................................................................................... 5 VI. Theoretical Framework................................................................................................................................... 10 A. Right to the City in Theory ............................................................................................................................. 10 B. Right to the City and Urban Planning............................................................................................................. 12 C. Right to -

Consultation Report No. 5

Consultation Report No. 5 Military and Security Issues, and Internally Displaced Persons and Refugees in the Sudan The Sudan Peace-Building Programme African Renaissance Institute (ARI) & Relationships Foundation International (RFI) United Kingdom July 2002 Table of Contents The Summary Discussion Notes included in this document were compiled under the Chatham House Rule. They do not reflect the opinions of any one participant but are drawn from the range of views expressed, nor do they necessarily reflect the views of the African Renaissance Institute or the Relationships Foundation International. Section A I. Preface 3 II. List of Participants 4 III. Recommendations by the Sudanese Participants 7 Section B IV. List of Issues Considered and Ensuing Discussion 9 1. Re-establishing Security: Defining the Grounds for Cease-Fire and 9 Disengagement by Gen. (Retired) Elsir Mohammed Ahmed 2. Disarmament, Demobilisation, Rehabilitation and Social Reintegration 25 of Combatants in the Transition Period: the Case of Sudan by Commander Majak D’ Agoot 3. What if Peace Comes? by Lt. Gen. (Retired) Mkungu Joseph Lagu 59 4. To My Fellow Sudanese: Which Way Forward? by Lt. Gen. (Retired) 71 Mkungu Joseph Lagu 5. The Conflicting Concept and Praxes of ‘National Security’ and 93 Their Implications on Military and Security Arrangements in the Sudanese Conflict by Dr Peter Nyot Kok 6. Defining the Role of the Military and Security Services Ethically, 99 Constitutionally and Politically by Ambassador Maj. Gen. (Retired) Andrew Makur Thou 7. A Security Sector Reform Guide for the Sudan: Including Potential 113 Donor Support and the Reintegration of Former Combatants by Colonel (Retired) Phillip Wilkinson 8. -

Flyer Sudan Feb2016 ENG.Indd

Sudan NUBIA, THE KINGDOM OF THE BLACK PHARAOHS Nubian history has been always entwined with the great Nile river. It was always a corridor between the two sides of Africa: the “white” Africa along the Mediterranean Sea, fi rstly Egyptian, Greek and then Roman; the “black” Africa, a sensational land still mysterious in many ways. Archeology, natural landscapes, deserts and its warm people, all of them still untouched by mass tourism. I.T.C. Sudan can show you Sudan with style and professionalism. HISTORY, PYRAMIDS AND TEMPLES The most important time in the history of North Sudan begins with the fi rst Kingdom of Kush, in Kerma, and continues around 1500 B.C. when the Egyptian pharaohs conquered Nubia leaving behind temples, monuments and permeating the local culture. Then the new Kushite kingdom with its capital in Napata (near modern Karima) was born. This was the golden age of Nubia; in 725 B.C. the Nubian king Piankhi conquered Egypt. In these times the concept of pyramids as funerary monuments spread in Nubia while it had been completely abandoned in Egypt for centuries. As time passed by, Napata lost its importance and Meroe, located south-east, became the new capital of the kingdom. Meroe was the most important metropolis in Sudan for many centuries until its fall in IV cen. A.D. The sites of the Napatean and Meroitic period are UNESCO World Heritage. www.italtoursudan.com The Kingdom of the Black Pharaohs 10 days all accommodated tour with 4 overnights in our charming Nubian Rest-House in Karima and 2 overnights in our Meroe Camp facing the pyramids of Meroe, both equipped with all comforts. -

Seroprevalence of Cytomegalovirus Infection Among Pregnant Women at Omdurman Maternity Hospital, Sudan

Vol. 4(4), pp. 45-49, October, 2013 DOI: 10.5897/JMLD2013.075 ISSN 2141-2618 ©2013 Academic Journals Journal of Medical Laboratory and Diagnosis http://www.academicjournals.org/JMLD Full Length Research Paper Seroprevalence of cytomegalovirus infection among pregnant women at Omdurman Maternity Hospital, Sudan. Khairi S. I.1, Intisar K. S.2, Enan K. H.3, Ishag M. Y.4, Baraa A. M.2 and Ali Y. H.2* 1Odurman Islamic University, Faculty of Medicine, Sudan. 2Central Veterinary Research Laboratory, Virology Department, P.O. Box 8067, Al Amarat, Khartoum, Sudan. 3Central Laboratory, Ministry of Science and Technology Khartoum, Sudan. 4Central Veterinary Research Laboratory, Pathology Department, P.O. Box 8067, Al Amarat, Khartoum, Sudan. Accepted 9 September, 2013 This study was conducted to determine the seroprevalence of human cytomegalovirus (HCMV) among pregnant women at Omdurman Maternity Hospital between the period January 2009 and June 2009. Descriptive cross-sectional study was conducted in Omdurman Maternity Hospital; blood was taken from pregnant women that came for delivery and investigated for cytomegalovirus specific immunoglobin G (IgG) and immunoglobin M (IgM) antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Demographic and clinical data were collected by questionnaire after a written consent. A total of 200 pregnant women were included in this study. The ages of all women tested ranged from 18 to 43 years. Out of the 200 pregnant women tested, 195 (97.5%) and 12 (6.0%) were CMV IgG and CMV IgM positive, respectively. The age was associated with CMV IgM and history of miscarriage was significantly associated with CMV IgG positive women, while parity, congenital abnormalities, educational level, and occupation were not significantly (P > 0.05) associated with CMV infection. -

War and Protected Areas Parks Magazine 14.1

Protected Areas Programme Protected Areas Programme Vol 14 No 1 WAR AND PROTECTED AREAS 2004 Vol 14 No 1 WAR AND PROTECTED AREAS 2004 Parks Protected Areas Programme © 2004 IUCN, Gland, Switzerland Vol 14 No 1 WAR AND PROTECTED AREAS 2004 ISSN: 0960-233X Vol 14 No 1 WAR AND PROTECTED AREAS CONTENTS Editorial JEFFREY A. MCNEELY 1 Parks in the crossfire: strategies for effective conservation in areas of armed conflict JUDY OGLETHORPE, JAMES SHAMBAUGH AND REBECCA KORMOS 2 Supporting protected areas in a time of political turmoil: the case of World Heritage 2004 Sites in the Democratic Republic of Congo GUY DEBONNET AND KES HILLMAN-SMITH 9 Status of the Comoé National Park, Côte d’Ivoire and the effects of war FRAUKE FISCHER 17 Recovering from conflict: the case of Dinder and other national parks in Sudan WOUTER VAN HOVEN AND MUTASIM BASHIR NIMIR 26 Threats to Nepal’s protected areas PRALAD YONZON 35 Tayrona National Park, Colombia: international support for conflict resolution through tourism JENS BRÜGGEMANN AND EDGAR EMILIO RODRÍGUEZ 40 Establishing a transboundary peace park in the demilitarized zone on the Kuwaiti/Iraqi borders FOZIA ALSDIRAWI AND MUNA FARAJ 48 Résumés/Resumenes 56 Subscription/advertising details inside back cover Protected Areas Programme Vol 14 No 1 WAR AND PROTECTED AREAS 2004 ■ Each issue of Parks addresses a particular theme, in 2004 these are: Vol 14 No 1: War and protected areas Vol 14 No 2: Durban World Parks Congress Vol 14 No 3: Global change and protected areas ■ Parks is the leading global forum for information on issues relating to protected area establishment and management ■ Parks puts protected areas at the forefront of contemporary environmental issues, such as biodiversity conservation and ecologically The international journal for protected area managers sustainable development ISSN: 0960-233X Published three times a year by the World Commission on Protected Areas (WCPA) of IUCN – Subscribing to Parks The World Conservation Union. -

Seasonality of Old World Screwworm Myiasis in the Mesopotamia Valley in Iraq

Medical and Veterinary Entomology (2005) 19, 140–150 Seasonality of Old World screwworm myiasis in the Mesopotamia valley in Iraq A. SIDDIG1 , S. AL JOWARY2 , M. AL IZZI3 , J. HOPKINS4 ,M.J.R.HALL5 and J. SLINGENBERGH4 1Ministry of Science and Technology, Khartoum, Sudan, 2College of Education for Women, University of Baghdad, Baghdad, Iraq, 3Entomology Department, Iraqi Atomic Energy Commission, Ministry of Science and Technology, Baghdad, Iraq, 4Animal Health Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy and 5The Natural History Museum, London, U.K. Abstract. Following the first recorded introduction of the Old World screwworm fly (OWS), Chrysomya bezziana Villeneuve (Diptera: Calliphoridae), into the Mesopotamia valley in Iraq in September 1996, cases of livestock myiasis caused by OWS developed a distinctly seasonal pattern. The annual cycle of clinical OWS cases is explained here on the basis of environmental variables that affect the different life-cycle stages of C. bezziana. This analysis suggests that low tempera- tures restricted pupal development during the winter, whereas the dispersal of adult flies was constrained by hot/dry summer conditions. A restricted number of OWS foci persisted throughout the year. In these foci, pupal development was fastest during the autumn months. In autumn, rapid multiplication, lasting several OWS generations, allowed subsequent adult fly dispersal across the valley floor during the winter. Hence, the monthly incidence of clinical OWS cases in livestock peaked during December–January and was lowest during July–August. In addi- tion to temperature and humidity, vegetation cover played a role in OWS dis- tribution. Hence the majority of OWS cases were clustered in the medium density type of vegetation [normalized difference vegetation index (NDVI) values of 0.2–0.4] along the main watercourses in the marshy Mesopotamia valley.