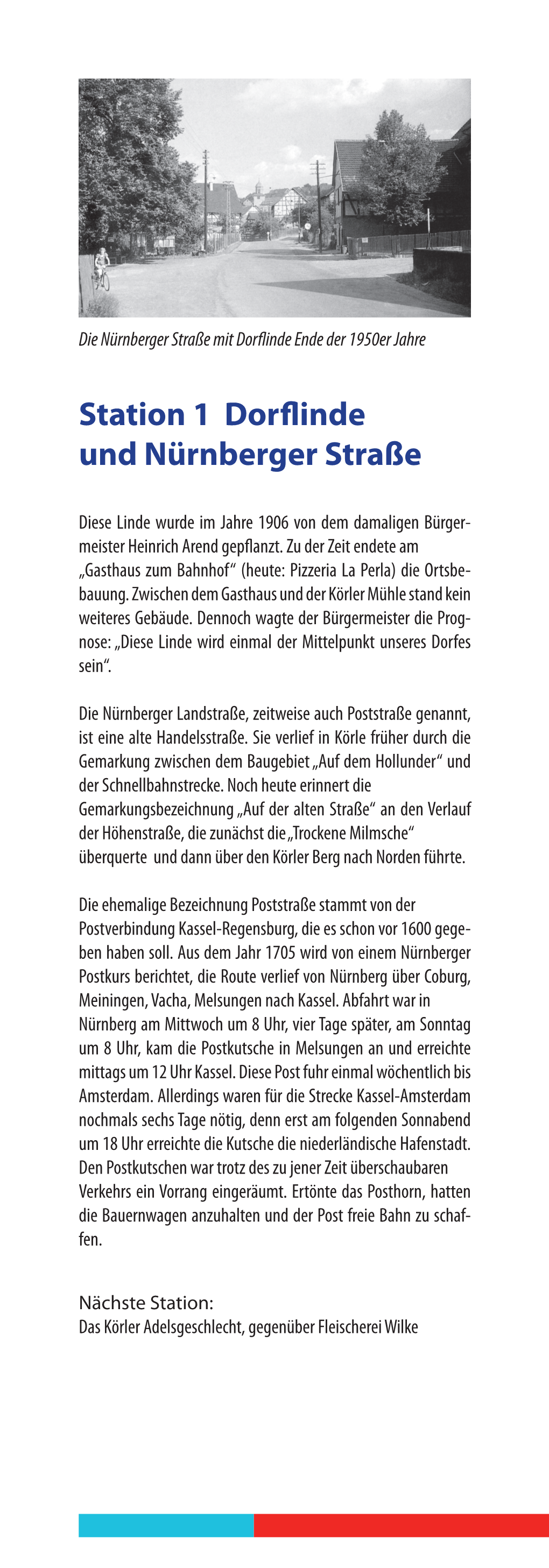

Station 1 Dorflinde Und Nürnberger Straße

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Annual Report 2018

ANNUAL REPORT 2018 BECOME WELL. LIVE WELL. ASKLEPIOS ANNUAL REPORT 2018 BACK 1 FROM HOSPITAL NETWORK TO HEALTHCARE COMPANION 4 Letter from CEO Kai Hankeln 8 How Asklepios is transforming itself and shaping the future 22 Think further: Think about tomorrow 26 Letter from the shareholder 28 Group management report 52 Consolidated financial statements 66 Annex of the Annual Report BACK ASKLEPIOS ANNUAL REPORT 2018 2 COMPANY PORTRAIT • Asklepios hospitals • MediClin hospitals ASKLEPIOS HOSPITAL NETWORK Asklepios was established in 1985 and is now one of the largest private hospital operators in Germany with around 160 healthcare facilities. Our business activities have always been geared towards top-quality, future-oriented medical care for all our patients. Across our wide range of services, we provide our 47,000 employees with wide-ranging tasks and exciting challenges. We have medical facilities in 14 federal states in Germany. 2 3 DEVELOPMENT OF EQUITY EUR 1,495 MILLION 2000 2018 0 HEALTHCARE FACILITIES IN GERMANY Acute care Rehabilitation Medical services hospitals clinics Medical Psychiatric service centres Nursing facilities clinics KEY FIGURES EUR 3,408 MILLION 2.3 26,000 47,000 in revenue patients (million) beds employees EUR 171 MILLION net income for the year (EAT) GROUP STRUCTURE Dr Bernard gr. Broermann Broermann Holding GmbH, Asklepios Kliniken Management GmbH, Königstein im Taunus Königstein im Taunus Limited partner General partner Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg (“AKG”) Asklepios Kliniken MediClin AG, Rhön-Klinikum AG, Athens Medical Center SA, Asklepios Group Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Hamburg Offenburg Bad Neustadt an der Saale Athen BACK ASKLEPIOS ANNUAL REPORT 2018 4 LETTER FROM CEO KAI HANKELN LADIES AND GENTLEMEN, Nothing is Kai Hankeln, as constant Chief Executive Officer (CEO) „as change. -

Malsfeld (634013)

Gemeindedatenblatt: Malsfeld (634013) Die Gemeinde Malsfeld liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 3.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel. Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100) Fortschreibungsergebnisse auf Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 Basis des Zensus 2011 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Malsfeld Schwalm-Eder-Kreis RB Kassel Hessen Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. Vorausschätzung: Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100) 104 102 100 98 96 94 92 2019 2020 2025 2030 2035 Malsfeld Schwalm-Eder-Kreis RB Kassel Hessen Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019). __________________________________________________ 1 Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte) Malsfeld Schwalm-Eder-Kreis RB Kassel Hessen Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) 2000 4,3 193,3 1.267,0 6.068,1 2019 3,9 179,7 1.219,5 6.288,1 2025 3,9 175,7 1.204,9 6.340,9 2035 3,7 167,8 1.173,2 6.353,0 relative Veränderung (Angaben in %) 2019-2025 -0,8% -2,2% -1,2% 0,8% 2025-2035 -3,4% -4,5% -2,6% 0,2% 2019-2035 -4,1% -6,6% -3,8% 1,0% nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011 -6,3% -6,1% -4,0% 0,4% Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) 2000 41,1 41,2 41,6 41,1 2019 45,6 46,7 45,3 43,9 2025 45,7 47,1 46,2 44,9 2035 47,2 48,9 47,8 46,7 2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur. -

Archiv Malsfeld

1 P 8712 C B Ü RG E RZ E ITU N G Wochenblatt mit amtlichen Bekanntmachungen de+ Gemeinde MALSFELD jahrgang 2o Donnerstag, den 3. Apn.11986 . Nummer i4 r\ Zum Weltgesu.ndheitstag am 7. Apri] 1986: Gesünder leben - eine Herausforderung an uns alle qj Lebe gesünder Zehn Gesundhei,tstips fürjedermann 1. Verschaffen Sle sich jeden Tag auf elnfachste Welse B8`^/egung, üben Sle dle Kräfte lhres Körpers durch Gymnastik. Bewegung nach Musik, Laufen auf der Stene, Gehen und Laufen lm Frelen, Radfahren. Schwimmen. Bewegen Sie slch dreimal wöchentlich so viel und so lange, daß sie kräftig schwitzen, dam bleiben Herz und Kreislauf gesund, Muskeln kräftig und Gelenke beweglich. 2. Härten Sie sioh ab durch regelmäßlge und einfache Wasserarwendungen, diirch Garukörper-Bürstenmassagen, durch Ölungen der Haut und durch Freiluftbäder. Morgens dri3i Mlnuten nach dem Aufstehen, auch im Winter, vor dem offenen Fenster hin-und hergehen, dabel je nach Verträglichkeit immerwe- niger bekleidet. 3. Rsuchon SiB nicht! bas lst leichter, als es wieder aufzugeben. Eine inhalierte Zigarette vermehrt den Sauerstoffbedarf des Herzmuskels etwa um ein Drit- tel. Nikotln beschleur`igt und verlangsamt zugleich den Herzschlag, so als ob` man belm Autofahren zuglelch Gas gibt und auf die Bremse tritt. Von 150.000 Herz. infarkttoten im Jahr kommen mehr als dle Hälft6 auf das Konto des Nikotinkon- Sums. 4. Essen Sio, wsnn Sie Hunger haben, nicht, 'Wenn es Zeit ist!" Ernähren Sie Roh;ifaht:,olJ::rä::k:cii::susnoq|tMJ|cs|g[ogiuekte:aFgre's;:,#(EP;:rßo;te,,cRh?,hcgh:mK::: lenhydrate mäßlg und Fett wenig. Bevorzugeri Sle Lebensmittel mit hohem Ge- sundheltswert, z.B. -

Kassel Bebra Bad Hersfeld Fulda Montag

Fuldatalbahn Gesamtverkehr RE5, RB5, RE5 NVV, RE50 G 5 Kassel Bebra Bad Hersfeld Fulda RMV-Servicetelefon: 069 / 24 24 80 24 t DB-Fernverkehr teilweise mit abweichenden Fahrzeiten und Verkehrstagen. Die Benutzung mit RMV-Fahrkarten unterliegt besonderen Tarifregelungen. s s s s s s Kassel HauptbahnhofKassel-Wilhelmshöhe # Guxhagen # # Melsungen # Malsfeld # Beiseförth # Altmorschen # Heinebach # Rotenburg a.d. LispenhausenFulda Bebra Friedlos Bad Hersfeld Neukirchen Burghaun Hünfeld Fulda P+R ICE P+R P+R RE30 ICE RE30 IC IC ICE RE50 RB38 IC RB38 RB6 IC RB52 RB39 RE2 RB39 RB87 X33 RE5 RB83 RB4 RE98 RB45 RE98 RE9 RE11 RE17 : Station für Rollstuhlfahrer zugänglich s = Übergangstarif RMV-NVV : Station für Rollstuhlfahrer mit Hilfe zugänglich # = Bahnhof ist nicht zum RMV-Tarif erreichbar Montag - Freitag Am 24.12. und 31.12. Verkehr wie Samstag Linie RB5 ICE RE50 RB5 RB5 RE50 RB5 ICE RE5 RE5 ICE RB5 RB5 RB5 RE5 RB5 ICE RE5 RB5 Verkehrsbeschränkung T01 Kassel Hauptbahnhof # ab 3.55 5.06 5.35 6.13 6.33 7.11 7.41 8.11 8.41 9.11 Kassel Wilhelmshöhe # 3.59 5.10 5.40 6.18 6.38 7.15 7.48 8.15 8.47 9.15 Guxhagen # 4.09 5.19 6.27 7.25 8.25 9.25 Melsungen # 4.18 5.28 5.57 6.36 6.56 7.34 8.06 8.34 9.06 9.34 Malsfeld # 4.21 5.32 6.39 6.59 7.37 8.37 9.37 Beiseförth # 4.23 5.34 6.41 7.02 7.40 8.41 9.40 Altmorschen # 4.27 5.38 6.45 7.06 7.44 8.45 9.44 Heinebach # 4.32 5.42 6.49 7.09 7.47 8.48 9.47 Rotenburg a. -

Rg E Rz E Itu No

1 P 871 2 CX BÜ RG E RZ E ITU N O Wochenblatt mit amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde MALSFELD Jahrgang l6 Donnerstag, den 24. Juni l982 Nummer 25 -. Johannistag Der Johannistag, das Johannisfest, die Johannis- gereinigt zu werden, und um Liebe und Zusammen- nacht -gefeiert wird dies am Tag der Geburt Johan- halt zu fördern. ln einigen Gegenden warf man Blu- nes des Täufers, am 24. Juni. Der Johannistag zählte men und aromatische Kräuter in die Flammen. aber noch im Mittelalter zum zweitwichtigsten kirchlichen auch Knochen, Pferdeköpfe, sogar lebende Tiere (ein Fest nach Weihnachten: ja, es wurde Weihnachten Brauch, der Ende des 18. Jahrhunderts verboten wur- „gegenübergestellt", insofern als ja dieses Fest zur de) -Erinnerungen an heidnische Opfergaben, mit de- Wintersonnenwende gefeiert wird, ihm also fast nen man die Götter erfreuen und günstig stimmen gleichgestellt ist. So beging man auch den Tod Johan- wollte. nes des Täufers, seine Enthauptung auf Wunsch der Mitsommernacht als Jubelfest Salome (am 29. August) besonders in der griechisch- ln einigen Landstrichen schmückt man am Johannis- orthodoxen Kirche, mit einem allgemeinen Fasten. tag auch die Gräber neu mit Blumen, was auf die Jo- Johannisbad mit heilender Wirkung hanniskirch-Friedhöfe zu.rückzuführen ist: Die Johan- Kirchlich wird an Johannes den Täufer am auf den nes dem Täufer geweihten Kirchen begingen am Jo- 24. Juni folgenden Sonntag erinnert, ansonsten i5t der hannistag das Kirchweihfest, bei dem man auch die Johannistag „das Fest der Sonnenhöhe" mit heidni- Gräber, die diese Kirchen umgaben, festlich schmück- schem Ursprung. Sonnenwendfeuer brennen auf er- te. Besondere Bedeutung hat der Johannistag in den höhten Punkten in der Landschaft, die sonnenkul- skandinavischen Ländern: Die Mittsommernacht wird da besonders von den jungen Leuten durchjubelt und | tisch' frühe gedeutet Himmelsbeobachter werden müssen: fest, daß ab 24.die JuniSonne steHten wieder durchtanzt. -

RP325 Cohn Marion R.Pdf

The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP) PRIVATE COLLECTION MARION R. COHN – P 325 Xeroxed registers of birth, marriage and death Marion Rene Cohn was born in 1925 in Frankfurt am Main, Germany and raised in Germany and Romania until she immigrated to Israel (then Palestine) in 1940 and since then resided in Tel Aviv. She was among the very few women who have served with Royal British Air Forces and then the Israeli newly established Air Forces. For many years she was the editor of the Hasade magazine until she retired at the age of 60. Since then and for more than 30 years she has dedicated her life to the research of German Jews covering a period of three centuries, hundreds of locations, thousands of family trees and tens of thousands of individuals. Such endeavor wouldn’t have been able without the generous assistance of the many Registors (Standesbeamte), Mayors (Bürgermeister) and various kind people from throughout Germany. Per her request the entire collection and research was donated to the Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem and the Jewish Museum in Frankfurt am Main. She passed away in 2015 and has left behind her one daughter, Maya, 4 grandchildren and a growing number of great grandchildren. 1 P 325 – Cohn This life-time collection is in memory of Marion Cohn's parents Consul Erich Mokrauer and Hetty nee Rosenblatt from Frankfurt am Main and dedicated to her daughter Maya Dick. Cohn's meticulously arranged collection is a valuable addition to our existing collections of genealogical material from Germany and will be much appreciated by genealogical researchers. -

Wie Funktioniert Kommunalpolitik in Felsberg?

Stadtverband Felsberg Auf uns ist Verlass! Gestern – Heute – Morgen SPD Wie funktioniert Kommunalpolitik in Felsberg? Vorsitzender Stadtverband Felsberg Andreas Hahn Fraktionsvorsitzender Stephan Bürger Erstellt: Sebastian Obst Inhalt der Präsentation 1. Das politische Leben in Deutschland 2. Gewaltenteilung und Staatsaufbau 3. Das politische Leben in Felsberg 3.1 Der Bürgermeister 3.2 Die Stadtverordnetenversammlung 3.3 Der Magistrat 3.4 Die Ausschüsse 3.5 Die Ortsbeiräte, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 4. Möglichkeiten der Mitwirkung, Mitbestimmung und Teilhabe für Bürgerinnen und Bürger 5. Organisationsstruktur 6. Der SPD-Unterkreis Schwalm-Eder-Nord 7. Der SPD-Stadtverband Felsberg 8. Die SPD-Ortsvereine 9. Der Kreistag Erstellt: Sebastian Obst Vorbemerkungen Diese Präsentation ist mit dem Ziel erstellt worden, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Felsberg und ihren Ortsbezirken die Kommunalpolitik in der Stadt und den Ortsbezirken näherzubringen und Transparenz zu erzeugen. Die komplexen Zusammenhänge zu durchblicken ist nicht immer einfach. Uns ist es wichtig, klar zu erläutern, wie und warum etwas funktioniert oder wer wofür zuständig ist. Mit dieser Präsentation wollen wir Sie als Bürgerin oder Bürger unterstützen, sich einzubringen und das Leben in Felsberg mitzugestalten. Mehr Transparenz und besseres Verständnis macht das Mitreden und Mitmachen leichter! Egal ob Sie sich nur informieren wollen oder Interesse haben, ehrenamtlich mitzuarbeiten: Wir stehen Ihnen für alle Fragen sehr gerne zur Verfügung! Ihre Meinung ist uns wichtig! Andreas Hahn Vorsitzender Stadtverband Felsberg Erstellt: Sebastian Obst 1. Das politische Leben in Deutschland Das politische Leben in Deutschland ist mehr als Kanzleramt, Bundes- oder Landesregierungen, Bundestag oder Bundesparteien. Politik ist nicht gottgegeben oder ein Naturgesetz: Überall sind es ganz normale Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen und damit unsere Demokratie mit Leben füllen. -

Mit Der Starken Heimat Gewinnt Jede Der 444 Kommunen in Hessen – Auch Alle Kommunen Im Schwalm-Eder-Kreis

Nr. 74-18 Wiesbaden, 19. Juni 2019 Mit der Starken Heimat gewinnt jede der 444 Kommunen in Hessen – auch alle Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis Finanzminister stellt Modellberechnungen vor: Der Schwalm-Eder-Kreis und seine Kommunen gewinnen demnach zusammen über 5 Millionen Euro „Solidarisch, gerecht und eine konkrete Unterstützung für unsere Kommunen: Das ist die Starke Heimat Hessen. Das Land verzichtet ab dem kommenden Jahr auf rund 400 Millionen Euro, die es bislang von den Kommunen erhalten hatte. Das Geld steht nun Jahr für Jahr komplett der Kommunalen Familie zur Verfügung. Jede unserer 444 Kommunen gewinnt dadurch. Vor allem profitieren aber die Hessinnen und Hessen, denn für sie können die Kommunen mit dem Geld wichtige Aufgaben wie die Kinderbetreuung, umweltfreundliche Mobilität und die Digitalisierung noch besser anpacken – auch im Schwalm-Eder-Kreis“, sagte Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer heute anlässlich der 1. Lesung des Starke Heimat-Gesetzes im Landtag in Wiesbaden. Die Starke Heimat Hessen ist ein neues Programm, um die 444 Kommunen in Hessen – Landkreise, Städte und Gemeinden – weiter zu stärken. Rund 400 Millionen Euro mehr jedes Jahr stehen den Kommunen dadurch zur Verfügung – Tendenz steigend. Bislang mussten die Kommunen diese Summe ans Land Pressesprecher: Ralph-Nicolas Pietzonka E-Mail: [email protected] 65185 Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 8 Pressemitteilungen im Internet: finanzen.hessen.de Telefon: (0611) 32- 2457 Folgen Sie uns bei Twitter: @FinanzenHessen Telefax: (0611) 32- 2433 2 zahlen, als so genannte erhöhte Gewerbesteuerumlage. Ende 2019 läuft diese vom Bund vorgegebene Regelung zwar aus. Mit dem Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums bereits aus dem September 2018 wurde aber allen Kommunen in Hessen mitgeteilt, dass von einer ungeschmälerten Fortgeltung der Rechtslage auszugehen ist. -

Ro E Rz E Itu N G Malsfeld

1 P 8712 CX B.u. RO E RZ E ITU N G Wochenblatt mit amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde MALSFELD Jahrgang l6 Mittwoch, den l6. Februar l983 Nummer 7 Februar -kürzester Monat des Jahres 28 Tage zählt dieser kürzeste Monat des Jahres, nur alle vier 12 Grad Celsius, in Moskau bei minus 9. in Hamburg bei plus Jahre 29. Er ist also um fast 10 Prozent kürzer als derJanuar 1. in München bei minus 1 Grad, in Stuttgart bei 2,5. ln Lon- und aHe übrigen Monate mit 31 Tagen, etwa der März, der Mai, don bei 4.8, in Rom bei 8.4 und Lissabon, also in Portugal bei der Juli. der August, Oktober, Dezember. Daß er im Schaltjahr 10 Grad Cel5ius. elnen Tag .,zulegt", macht ilin zu einem ,zwltterigen'', „win- digen" Monat. Wer am 29. Februar Geburtstag hat, muß slch drei Jahre lang mit dem 28. oder aber dem 1. März begnügen, will er seinen Geburtstag feiem. Da gibt es wahre Spezialisten, die haargenau. nämlich dann, wem der Sekundenzeiger in der Nacht vom 28. Februar zum 1. März auf Mittemacht hinruckt, das Glas erheben und sich zuprosten: um null Uhr. Oder sle geben zum Scherz als ihr Alter jeweils riur die gefeierten Ge- biirtstage an. Ein Vierzigjähriger bezeichnet sich dann als zehn- jährig usw. Der Name Februar kommt von den Römem her. FebrLia -oh- r`e ..r" am Ende -hatte die Bedeutiing elnes jährlichen Reini- gungs- und Sühnefestes, das die alten Römer im Februar - -1`` it „r'. -, der ln ihrem Kalendei. der letzte Monat des Jahres ar. feierien, um sich im neuen Jahr vor der Einwirkung der bösen Geister slcherzustellen. -

Bahn Linie RB5 Fahrpläne & Karten

Bahn Linie RB5 Fahrpläne & Netzkarten RB5 Fulda - Kassel Hbf Im Website-Modus Anzeigen Die Bahn Linie RB5 (Fulda - Kassel Hbf) hat 6 Routen (1) Bad Hersfeld: 00:11 - 23:11 (2) Bebra: 23:56 (3) Fulda: 03:15 - 21:11 (4) Kassel Hbf: 04:16 - 23:01 (5) Kassel- Wilhelmshöhe: 21:22 - 23:01 Verwende Moovit, um die nächste Station der Bahn Linie RB5 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste Bahn Linie RB5 kommt. Richtung: Bad Hersfeld Bahn Linie RB5 Fahrpläne 13 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Bad Hersfeld LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 00:11 - 23:15 Dienstag 00:11 - 23:11 Kassel Hbf Rainer-Dierichs-Platz 1, Kassel Mittwoch 00:11 - 23:11 Kassel-Wilhelmshöhe Donnerstag 00:11 - 23:11 Willy-Brandt-Platz, Kassel Freitag 00:11 - 23:15 Guxhagen Samstag 00:15 - 23:15 Raiffeisenstraße, Germany Sonntag 00:15 - 23:11 Melsungen Melsungen-Bahnhof, Melsungen Malsfeld Bahn Linie RB5 Info Malsfeld-Beiseförth Richtung: Bad Hersfeld Stationen: 13 Altmorschen Fahrtdauer: 59 Min Am Bahnhof, Morschen Linien Informationen: Kassel Hbf, Kassel- Wilhelmshöhe, Guxhagen, Melsungen, Malsfeld, Heinebach Malsfeld-Beiseförth, Altmorschen, Heinebach, Bahnhofstraße 10, Germany Rotenburg A.D. Fulda, Lispenhausen, Bebra, Ludwigsau-Friedlos, Bad Hersfeld Rotenburg A.D. Fulda Poststraße 15, Rotenburg a.d. Fulda Lispenhausen Bebra Ludwigsau-Friedlos Hersfelder Straße 11, Ludwigsau Bad Hersfeld Bahnhofstraße 20, Bad Hersfeld Richtung: Bebra Bahn Linie RB5 Fahrpläne 7 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Bebra LINIENPLAN ANZEIGEN Montag Kein Betrieb Dienstag Kein Betrieb Fulda -

BÜRGERZEITUNG Notrufe Wochenblatt Mit Ö£Fmblichm Bekanntmachungsn Notruf

1 P 871 2 C B Ü RG E RZ E ITU N G Wochenblatt mit amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde MALSFELD Jdnmg28 Danastagi dm 19. Oktdber 1989 Nttmtper 42 Wenn die 'Ihge kürzer Werden hat die Sonne ihm Kri€ verioretL Besonders in den Morgen- und Abmdi]tunden müBsen Sie dann mit Nebelbildung r®dn®n. "u achlägt sid 8\if dan Stmßen rieder und macht aus Fahbahnan »Rutschbahnen<.. Die Vemköhrsexperten der Al)ianz Versider`ing empfehlen den Kmftfahrem in dl~ JahitBzeit: • Schdten Sie rechtzeitig das Fabrücht ein,' damit andero Verkdrsteilnehmm Sie früher sehm • Hdta Sie einen größOEn Sicheheitsabstand zu m- Vordemmn eh. Dqnn kmn der Nebd Sie nicht übm r"dm. • Kalkulieren Sie unter Brücken und in Wddschneisen Rauhmif ein • Berechnen Sie lhre Fahrzeit großzügiger. So können Sie gela88en und ohne Zeitdnidc im Verkehr88trom mit- 8chwimmen. Nod ein Tip - gute Sicht ist jetzt besonders richtig. Übeprüfen bzw. emeuern Sie lhre Wischerblätter, um jeder- zeit »dumhz`iblidcen{` Mdsfeld `-2 - Nr. 42/89 1666 od. 0551/9091 üb.521 od.624 06662/861 Bügormoistaaml 06661/60027 Sprechst`inden der Gemdndeverwalt`ing Montag bis Froitag 8.30 big 12.00 Uhr filr Berufstät!ge Mittwod 18.30 bis 20.00 tJhr 8#rpanhdmeiste* Aug`isb Bocker, 8 609 Malafeld-Moshoim Folsbqgur Sb. 10,Td 06662/3670 §ä#£#t=to3T.P¥:¥t:::q.T..L9.oob]82o.oouhr Stellvertrot" hntderOrtgvorstohegKarlLudolphimFeuawohrgwätehms Willi Schou. 3609 Malsfold. EMershausen Sprochstudm ab. Hauptstr. 49, Td ....... 05661/60126 mfdd ä=#bmriäonoT.F¥.*T¥.....„.oobj82„ouhr WehriArninEgua,Malsfdd-Beiseförih hält dff Ortgvorsteher Karl Harbusch in gehst Wohnung, An mrionwog 24 06664/8670 Spor€phtz 6, Spredstundon ab. -

Haydau Fact Sheet Englisch.Indd

“Poststation Zum Alten Forstamt” is LOCATION GETTING HERE the informal inn at Hotel Kloster Hay- • Poststation Zum Alten Forstamt lies in idyllic • The inn is reached by car via the A7 motor- dau. The inn’s special charm lies in Morschen between a river, forests and way. Take the Malsfeld exit, then the B83 its wealth of tradition. It wasn’t until meadows, nestled into the delightful main road in the direction of Rotenburg an 2003 that the forester’s lodge built in landscape of the central Fulda valley. der Fulda/Bebra. 1765 was turned into an inn. Today’s • Central yet quiet. • Altmorschen, the local train station, is not pub room adjoining the restaurant, • Poststation Zum Alten Forstamt is situated in far from the hotel on foot. It is reached the heart of Germany between Kassel and directly via the regional train line within the “Poststube”, displays a portion of Fulda. 30 minutes, for instance from the ICE station the building’s history while conveying Kassel-Wilhelmshöhe. a cosy feeling due to the historic tiled • By plane to the airport in Frankfurt or Pader- stove and newly laid oak floorboards. born, then with public transportation to the Special enjoyment is provided by the ICE station Kassel-Wilhelmshöhe and on via restaurant in the former barn. Large the regional train line to Altmorschen. windows set in the partially exposed • Free parking is available. half-timber construction offer a lovely view of the park-like grounds. ROOMS • 13 rooms Features & amenities • 25 beds • flat-screen TV • shower Categories • hair dryer / cosmetic mirror • 5 Standard approx.