Canina Post LLGGNN

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DOC/DOP Carso, DOC/DOP Carso-Kras, Or IGT/IGP Tender No

DOC/DOP Carso, DOC/DOP Carso-Kras, or IGT/IGP Tender No. 201711016 Venezia Giulia Terrano/Teran 2015 The reference of the project, use it in communication with us. Monopoly: Norway (Vinmonopolet) Which monopoly distributor. Assortment: Possible Permanent listing/depending on volumes availability Which type of initial contract. Deadline written offer: May 9, 2017 Before this date you have to submit paperwork. Launch Date: November 1, 2017 Expected date the product will be launched in the market. Characteristics: An explanation of style profile of the product. (SeeTaste Taste Style: Styles Info) Red Wines Info Complexity, Mouthfeel The style of what the buyer have in mind, see link for detailed description. Product Requirements Country of Origin: Italy What Country / Countries the product is originating from. Type of Product: Red wine What type of product our client ask for. Region (Classification): DOC/DOP Carso, DOC/DOP Carso-Kras, or IGT/IGP Venezia Giulia The region/classification of the product. Grapes: Single grape variety Terrano/Teran (100 %) The grape composition of the product. Vintage: 2015 The vintage we ask for. Ex. Cellar Price: 10 - 15 € € per 750 ml Glass bottle The net price we could pay per unit (not per case). Notice that we do not ask for any commission on top of this price! Minimum Volume (units): 260 bottles (Volume Unit 750 ml Glass bottle) The minimum volume we have to state in the offer. Estimated Volume (yearly): 1.200 (Volume Unit 750 ml Glass bottle) The estimated volume of the product on a yearly basis. Type of Container: Glass bottle The type of container requested for the product. -

WINE BOOK United States Portfolio

WINE BOOK United States Portfolio January, 2020 Who We Are Blue Ice is a purveyor of wines from the Balkan region with a focus on Croatian wineries. Our portfolio of wines represents small, family owned businesses, many of which are multigenerational. Rich soils, varying climates, and the extraordinary talents of dedicated artisans produce wines that are tempting and complex. Croatian Wines All our Croatian wines are 100% Croatian and each winery makes its wine from grapes grown and cultivated on their specific vineyard, whether they are the indigenous Plavac Mali, or the global Chardonnay. Our producers combine artisan growing techniques with the latest production equipment and methods, giving each wine old-world character with modern quality standards. Whether it’s one of Croatia’s 64 indigenous grape varieties, or something a bit more familiar, our multi-generational wineries all feature unique and compelling offerings. Italian Wines Our Italian wines are sourced from the Friuli-Venezia Giulia region, one of the 20 regions of Italy and one of five autonomous regions. The capital is Trieste. Friuli- Venezia Giulia is Italy’s north-easternmost region and borders Austria to the north, Slovenia to the east, and the Adriatic Sea and Croatia, more specifically Istria, to the south. Its cheeses, hams, and wines are exported not only within Europe but have become known worldwide for their quality. These world renown high-quality wines are what we are bringing to you for your enjoyment. Bosnian Wines With great pride, we present highest quality wines produced in the rocky vineyards of sun washed Herzegovina (Her-tsuh-GOH-vee-nuh), where limestone, minerals, herbs and the Mediterranean sun are infused into every drop. -

Duino Aurisina on the Shore of the Karst Duino Aurisina, on the Shores of the Karst a Unique Range of Tourism Experiences

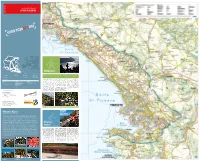

Duino Aurisina on the Shore of the Karst duino aurisina, on the shores of the karst A unique range of tourism experiences. From the coast to the Carso plateau, there are many quality attractions: organised beaches with all facilities, historical castels, places of artistic value, agritourism facilities, wineries, hiking trails and paths among the pine woods and oak woods thet from one of the most unique and fascinating landscapes of the Northern Adriatic area. Come and discover it! for information: Comune di Duino Aurisina Ph. +39 040 2017372 [email protected] www.comune.duino-aurisina.ts.it IAT Sistiana (stagionale) Ph. +39 040 299166 [email protected] www.marecarso.it 120 km motorway drive from Venice - 15 km from trieste www.falesiediduino.it a few kilometres from ronchi dei Legionari airport TERRITORy Duino aurisina has always been a bridge between different worlds. Located at the northernmost extreme of the adriatic, it is a gateway between the east and the west as well as between the mediterranean and Central Europe. no wonder the area surrounding the springs of the timavo river, a unique river running for the most part underground, has been a place of worship for the longest time and also the most important local port until the mid-XVi century. in more recent times the worst horrors of the war were witnessed here between 1915 and 1917, when the austro-Hungarian and italian armies faced off on mount Grmada, leaving behind dozens of thousands of victims and a devastated land. now, with geopolitical conditions drastically changed, it has become one of the best locations to live in or just visit. -

Friuli Venezia Giulia Bike-Tour

BIKE-TOUR PROGRAM (DIFFICULTY: MEDIUM / BIKE TYPE: CITY BIKE) FRIULI VENEZIA GIULIA BIKE-TOUR: THE HILLS Period: 5 days (4 nights) Locality: Gradisca d’Isonzo, Laghi di Doberdò e Pietrarossa, Sistiana, Strada del Vino Terrano, Monrupino, Opicina, Trieste, Redipuglia, Dolina dei Bersaglieri, San Martino del Carso, Gorizia, Capriva, Castello di Spessa, Cormons, Plessiva, Ruttars, Rocca Bernarda, Cividale Description: For its geographical conformation and its nature sceneries, Friuli Venezia Giulia offers countless possibilities to bike fans: itineraries on the plains, up the hills or to the mountains, with difficulty from easy to medium, to champions style. This itinerary for city bikes in region’s hills is a tour among nature, history and wine production. Nature because the courses develop entirely in greenery, among Natural Reserves, karstic vegetation and vineyards. History because you will know the places where First World War was fought. Wine production because on these hills sprout the wines of “Collio”, “Carso” and “Colli Orientali”, which are exported to all over the world. You will know all this with 2 vehicles at disposal for the assistance and a certified bike guide. The course of this route is undulating, and, as for soil type, develops on asphalt, on backroads with low traffic, with only brief ways on medium traffic roads. Brief tracks on the First World War places will be traveled on white roads in good condition. 1st day – GRADISCA D’ISONZO / LAGHI DI DOBERDO’ E PIETRAROSSA Morning arrival and settling in the Hotel Franz 3* in Gradisca d’Isonzo. Meeting with the certified bike guide. Here the group will find an 8 seater van (Fiat Scudo or similar), which will be at disposal for the days of bike excursions, and the city bikes, which will be carried in a second van driven by the certified bike guide during the transfers. -

Food and Wine Along the Tagliamento Among Gentle Hills

HOW AND WHERE HOW 01 To the discovery of the flavours of a unique region unique a of flavours the of discovery the To FOOD AND WINE AND FOOD Among gentle hills Capriva del Friuli, Cormòns, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Oslavia Rosazzo, Ruttars, Sagrado, San Floriano del Collio, San Giovanni al Natisone, Villanova di Farra 06 04 Regione Friuli Venezia Giulia 03 Among gentle hills AUSTRIA AUSTRIA A land of wines famous all over the world, the Col- Arta Terme Tarvisio lio features stretches of gentle hills covered in vines. A23 Nature has created a unique scenery: the Isonzo river Tolmezzo 02 to the east, the Judrio river to the west and the Julian Gemona Alps to the north. del Friuli SLOVENIA Europa Situated in the extreme eastern part of the region - in the province of Gorizia - a few kilometres from Slo- San Daniele Cividale Piancavallo del Friuli del Friuli Regione 01 venia, the Collio is one of the best wine production Friuli Venezia Giulia UDINE SLOVENIA areas, one of the first that in 1968 obtained the De- PORDENONE Italia nomination of Controlled Origin. Palmanova GORIZIA A28 A4 TREVISO Aeroporto FVG The quality of the wines produced is the consequence A4 Ronchi dei Legonari of a perfect microclimate for the development of Aquileia 05 VENEZIA highly qualified vine-growing: a mild and temperate SLOVENIA Lignano Grado TRIESTE climate, thanks to the presence of slopes that extend Sabbiadoro almost uninterruptedly along an ideal east-west line, All this allows to cultivate nearly two thousand hec- -

Trieste's Karst Footpaths Bicycle Routes

HOW AND WHERE HOW A borderland, a land of emotions of land a borderland, A TRIESTE’S KARST TRIESTE’S AUSTRIA AUSTRIA Arta Terme Tarvisio A23 Tolmezzo Gemona SLOVENIA Dolomiti Friulane del Friuli Europa San Daniele Cividale Piancavallo del Friuli del Friuli Regione Spilimbergo Friuli Venezia Giulia UDINE SLOVENIA Palù di Livenza PORDENONE Italia Palmanova GORIZIA A28 A4 TREVISO Aeroporto FVG A4 Ronchi dei Legionari Aquileia VENEZIA SLOVENIA Lignano Grado TRIESTE Footpaths Sabbiadoro - Aquileia - - Dolomiti Friulane - - Cividale del Friuli - - Palù di Livenza - IO M NIO M ON U O UN ONIO MU NIO M M N IM D M N O UN I D R I D IM D R I T IA R I R T A T A T IA A L A L A L • A L • P P • P • • • P • W W • W W L L L L O O A O A A O A I I I R R I R R D D L L D L D L D D N N D N D N O O H O H H O Many are the paths to be followed on the territory of Trieste’s Karst, the main ones are shown on the H E M E M E M R R E M E I E R E R IT T N I I E A IN A I TA IN T N G O G O G O A I E • IM E • IM E • M G O PATR PATR PATRI E • PATRIM United Nations Archaeological Area and United Nations The Dolomites United Nations Longobards in Italy. -

DAME's WINE COLLECTION: We've Gone All in on Natural Wine Because

DAME’S WINE COLLECTION: We’ve gone all in on natural wine because we believe in celebrating farmers and other stewards of the land who work tirelessly to create biodiverse landscapes. Great wine is a transmitter of a certain place and time in history: if made with nothing but grapes, a bottle has the ability to tell us what the soil in the vineyard is composed of, what the weather was like in a given vintage, and what the surrounding flora and fauna are doing. Cover it up with any number of 60-plus legal chemical additives, and what are you left with? Something engineered that no longer transmits its story. The winemakers represented on these pages make wine from their core; with dedication, integrity, and great care for the land they farm. We are delighted to share the wines and the stories of folks whose hearts lay in the same vein as our own. These producers represent some of the world’s most unique vineyards and rare heritage grape varietals. We believe sharing these special wines with you is an honest extension of our desire to provide thoughtful hospitality. Your evening is in our hands for a few hours and it’s with great pleasure we get to open bottles for you that represent our ethos, the deep culture of the winemakers, and the diverse areas they farm. It’s all about heart, from the vineyard to your table, we hope you find as much charm and joy in these wines as we do. Corkage: $25 per 750ml not on our list BY THE GLASS half / full SPARKLING Filipa Pato ‘3B’, Bairrada PT 2017 Baga, Bical 7 / 12 WHITE half / full Jean Masson Apremont -

MALVASIA and FRIULANO Friuli Colli Orientali

Friuli Colli Orientali MALVASIA AND FRIULANO Friuli Colli Orientali The Friuli Venezia Giulia region is located in the The terrain is mostly composted of marl and northeastern part of Italy, bordering Slovenia to sandstone. This geological factor, together with the east and Austria to the north. Its wine was the different expositions of the vineyards, helps already well known to the Celtic populations to make the area very adaptable not only to living in the area long before the arrival of the international vines, both white and red, but to a ancient Romans. great number of native ones. The principal varieties are: One of the most noted and suitable territories of the Friuli, is located at the border with Slovenia, • Malvasia: in this case referring to the Malvasia taking its name from the eastern hills of the Friuli. Istriana - a white grape - also present in other This area includes a stretch of hills that rise above regional DOCs. The vineyard is well adapted to the region’s biggest city, Udine. In total, this area different territories. For this reason, the gustative comprises more than 2000 hectares with many spectrum expressed, is rather varied. different sub-zones. The climate here is essentially continental, with some maritime influences in the • Ribolla Gialla: white berry that must derive south, due to its proximity to the Adriatic Sea. its name from the vinification process, during which it is “re-boiled” rather vigorously inside the barrels. The sparkling version is becoming more and more popular. 01 FRIULI COLLI ORIENTALI JULY 2017 WINE RANKING AUSTRIA TARVISIO TOLMEZZO VENETO UDINE SLOVENIA GORIZIA PORDENONE PALMANOVA TRIESTE • Friulano: white grape from Central Europe. -

Merlot, Cabernets, Tazzel

RED WINES ACROSS THE NORTH FRIULI VENEZIA-GIULIA 14622 SKERLJ TERRANO 2012 95 14627 MIANI ROSSO MIANI (MERLOT, CABERNETS, TAZZELENGHE) 2010 255 14602 TENUTA CA’BOLANI ALTURIO (REFOSCO) 2007 75 14609 MARJAN SIMČIČ MERLOT OPOKA 2006 150 14603 RONCO DEL GNEMIZ ROSSO DEL GNEMIZ (MERLOT, CABERNET, SCHIOPPETTINO) 2003 120 14614 LE VIGNE DI ZAMÒ PIGNOLO 1994 159 14800 BORGO CONVENTI BRAIDA NUOVA (CABERNET, MERLOT) (3L) 1990 340 14628 GIROLAMO DORIGO PIGNOLO DI BUTTRIO 2001 180 14616 GIROLAMO DORIGO PIGNOLO DI BUTTRIO VIGNETO RONC DI JURI (1.5L) 1997 340 14611 VIGNAI DA DULINE SCHIOPPETTINO 2010 100 14621 VIGNAI DA DULINE MORUS NIGRA (REFOSCO) 2004 115 14607 MOSCHIONI PIGNOLO 2004 260 14606 MOSCHIONI PIGNOLO 2003 250 14605 MOSCHIONI PIGNOLO 2000 230 14604 MOSCHIONI CELTICO (MERLOT, CABERNET) 1999 200 14620 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 2007 100 14612 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 2006 125 14626 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 2004 150 14625 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 1999 275 14623 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 1995 275 14621 RONCHI DI CIALLA SCHIOPPETTINO DI CIALLA 1985 275 RED WINES ACROSS THE NORTH VENETO VALPOLICELLA 15029 MASI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO COSTASERA 1995 335 15047 GIUSEPPE QUINTARELLI PRIMOFIORE (CORVINA, CORVINONE, CABERNETS) (1.5L) 2012 265 15045 GIUSEPPE QUINTARELLI VALPOLICELLA SUPERIORE 2006 190 15025 GIUSEPPE QUINTARELLI VALPOLICELLA SUPERIORE 2005 200 15048 GIUSEPPE QUINTARELLI ROSSO CA' DEL MERLO 2007 200 15049 GIUSEPPE QUINTARELLI ROSSO CA' DEL MERLO (3L) -

Multi-Elemental Analysis of Wine Samples in Relation to Their Type, Origin, and Grape Variety

molecules Article Multi-Elemental Analysis of Wine Samples in Relation to Their Type, Origin, and Grape Variety Magdalena Gajek * , Aleksandra Pawlaczyk and Malgorzata I. Szynkowska-Jozwik Faculty of Chemistry, Institute of General and Ecological Chemistry, Lodz University of Technology, Zeromskiego 116, 90-924 Lodz, Poland; [email protected] (A.P.); [email protected] (M.I.S.-J.) * Correspondence: [email protected]; Tel.: +48-42-631-30-95 Abstract: Wine is one of the most popular alcoholic beverages. Therefore, the control of the elemental composition is necessary throughout the entire production process from the grapes to the final product. The content of some elements in wine is very important from the organoleptic and nutritional points of view. Nowadays, wine studies have also been undertaken in order to perform wine categorization and/or to verify the authenticity of products. The main objective of this research was to evaluate the influence of the chosen factors (type of wine, producer, origin) on the levels of 28 elements in 180 wine samples. The concentration of studied elements was determined by ICP-MS (Ag, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Te, Tl, U, Zn), ICP-OES (Ca, Fe, K, Mg, Ti), and CVAAS (Hg) techniques in 79 red, 75 white, and 26 rose wine samples. In general, red wines contained higher values of mean and median of B, Ba, Cr, Cu, Mn, Sr and Zn in contrast to other wine types (white and rose). In white wines (when compared to red and rose wines) higher levels of elements such as Ag, Be, Bi, Cd, Co, Li, K and Ti were determined. -

La Zonazione Viticola Delle Colline Di Ravenna E Forlì-Cesena

10 e N.85 Dicembre 2012 LA ZONAZIONE VITICOLA DELLE COLLINE DI RAVENNA E FORLI’-CESENA LA ZONAZIONE VITICOLA DELLE COLLINE DI RAVENNA La zonazione viticola delle colline di Ravenna e Forlì-Cesena Sede Legale ed Amministrativa Via dell’Arrigoni, 120 - 47522 Cesena (FC) Tel. 0547.313514 - Fax 0547.317246 E-mail: [email protected] - www.crpv.it 2012 N. 85 - Dicembre Periodico bimestrale edito dal C.R.P.V. soc. coop. - via dell’Arrigoni, 120 - 47522 Cesena (FC) - tel. 0547.313511 - “Poste Italiane s.p.a. - Sped. in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art.1, comma 1, DCB Forlì” - Autorizzazione Trib. di Forlì n. 586 del 4/06/1981 - Dir. responsabile: dr. Alvaro Crociani - Prezzo di copertina dr. responsabile: 586 del 4/06/1981 - Dir. n. di Forlì Trib. Autorizzazione - DCB Forlì” comma 1, 27/02/2004 n°46) art.1, in L. 353/2003 (conv. - D.L. Abbonamento Postale in - Sped. Italiane s.p.a. “Poste 0547.313511 - 120 - 47522 Cesena (FC) tel. - via dell’Arrigoni, coop. soc. bimestrale edito dal C.R.P.V. Periodico NOTIZIARIO TECNICO 3 Gentile Lettore, si conclude con questo numero la programmazione 2012 del “Notiziario tecnico” edito dal Centro Ricerche Produzioni Vegetali con l’obiettivo di fornire informazioni puntuali ed esausti- ve sulle più recenti acquisizioni della Ricerca e della Sperimentazione. Ringraziandovi ancora una volta per l’attenzione dimostrata si da appuntamento al 2013 con nuove pubblicazioni di sicuro interesse. Le singole copie sono acquistabili presso il CRPV, al prezzo di copertina di 0 10,00 (+ spese postali), tramite bollettino postale (n.10394476) o bonifico bancario e direttamente in occasio- ne delle iniziative organizzate dallo stesso Crpv. -

House Cocktails | 14

HOUSE COCKTAILS | 14 L'APICIO SPRITZ MANHATTAN IN WINTER wodka, aperol, grapefruit, oregano bourbon, nux alpina, sfumato amaro LUCA MANO FREDDO LO SPACCONE dill-infused vodka, velvet falernum, cucumber, mint gin, agave, lemon, habanero shrub IL MARTELLO SOL ASYLUM scotch, all spice dram, root liquer solbeso, greenhook ginsmith, amere nouvelle, eggwhite, lemon juice MELA SOPRANO apple brandy, lemon, lime, house grenadine, peychauds SOLEDANZA BAMBINO silver tequila, orchard pear liqueur, boston bittahs BEER CANNED • USA DRAFT • USA Cambridge “Remain in Light” Hoppy Pilsner (MA) 7 Fire Island “Sea Salt” Ale (NY) 8 Half Acre “Gone Away” IPA (IL) 9 Ommegang “Nirvana” IPA (NY) 8 Avery “El Gose” (CO) 9 Barrier “Daddy Warbucks” (NY) 10 Evil Twin “Biscotti Break” Imperial Stout (NY) 9 Avery “Ellie’s Brown” (CO) 8 Greenport “Black Duck” Porter (NY) 8 BOTTLED • ITALY Menabrea Amber Lager (Piemonte) 8 Grado Plato “Strada San Felice” Chestnut Ale (Piemonte) 16 500ml WINE BY THE GLASS SPARKLING “Selim,” De Conciliis NV (Campania, Italy) 13 Blanc de Blancs, Schramsberg 2013 (North Coast, CA) 23 Rosato dell’Emilia “Il Cadetto,” Saetti 2015 (Emilia-Romagna, Italy) 14 WHITE “Coalescence,” Shinn Estate Vineyard 2015 (North Fork, NY) 12 Vernaccia di San Gimignano, Poderi Arcangelo 2015 (Tuscany, Italy) 11 Picpoul “Beeswax Vineyard,” Bonny Doon 2015 (Central Coast, CA) 13 Vermentino, Cecilia 2015 (Tuscany, Italy) 13 Albana di Romagna “Santa Lusa,” Ancarani 2013 (Emilia-Romagna, Italy) 16 ORANGE served at cellar temp Vino Bianco “Catavela,” Denavolo 2014 (Emilia-Romagna, Italy) 15 ROSÉ Rosato “Alea,” Occhipinti 2015 (Lazio, Italy) 15 RED Valpolicella “Rio Albo,” Ca’ Rugate 2015 (Veneto, Italy) 13 Savuto, Odoardi 2014 (Calabria, Italy) 11 “Love Red,” Broc Cellars 2015 (North Coast, CA) 15 Rosso di Montalcino “Pertimali,” Sassetti 2014 (Tuscany, Italy) 19 Cabernet Sauvignon, JB Neufeld 2012 (Yakima Valley, WA) 29 RESERVE WINES ON CORAVIN Collio Bianco, Edi Keber 2014 (Friuli, Italy) 23 Vitovska, Vodopivec 2010 (Friuli, Italy) 40 Bianco “Pithos,” C.O.S.