DOKUMENTATION Österreichischer Wein 2002

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wein Und Delikatessen

U1_U4_kat_2012_sommer 23.02.12 08:59 Seite 1 70495.70 CANTA RASIM NIMMT SIE MIT IN DEN SÜDEN FRANKREICHS — DAS WEINERLEBNIS FÜR ALLE SINNE. INFO: WWW.DELINAT.COM/3316.10 Wein und Wein und Delikatessen Sommer 2012 Wein Delikatessen Gultig̈ bis 30. September 2012, Preisänderungen vorbehalten Sommer 2012 U1_U4_kat_2012_sommer 20.02.12 12:03 Seite 2 So einfach, bequem und sicher erhalten Sie Wein aus gesunder Natur. Diese Symbole finden Sie in unserem K atalog: Traubensorten Weine aus mehreren Traubensorten werden in %-Anteilen SCHWEIZ DEUTSCHLAND ÖSTERREICH übrige EU aufgeschlüsselt Delinat Delinat Delinat Delinat Degustationsnotiz Reihenfolge: Farbe; Kundenservice Kundenservice Kundenservice Kundenservice Bukett (Nase); Eindruck am Gaumen; Abgang Kirchstrasse 10 Hegenheimer Strasse 15 Postfach 400 Kirchstrasse 10 Lagerfähigkeit Maximale Lagerfähigkeit bei 9326 Horn 79576 Weil am Rhein 6961 Wolfurt-Bahnhof CH-9326 Horn sachgerechter Lagerung Benutzen Sie die vorfrankierte Bestellkarte am Schluss dieses Katalogs. Passende Speisen Ideen und Anregungen für genussvolle Verbindungen von Speisen und Wein 071 227 63 00 07621-16775-0 0820 420 431 +41 71 227 63 00 Servier-Tipp Servicezeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag 8 bis 12 Uhr Hinweis auf die ideale Trinktemperatur pasión Verkaufspreise (inklusive Mehrwertsteuer) CHF in Schweizer Franken für Lieferungen in www.delinat.com die Schweiz (siehe Seite 7) 5 in Euro für Lieferungen nach Deutschland delinat und Österreich [email protected] Artikelnummer (Art.) Die spanische Tempranillo traube Im Internet sind detaillierte Informationen über alle Artikel verfügbar. Der Direktlink dazu: www.delinat.com/Art. Nr. und eine Prise Cabernet 071 227 63 01 07621-16775-1 0820 420 432 +41 71 227 63 01 Zum Beispiel: www.delinat.com/3316.09 Sauvignon sind Basis für diesen typischen Spanier. -

WINE LIST 2020-21 Welcome Contents

WINE LIST 2020-21 Welcome Contents We’re excited to bring you the 2020/21 Matthew Clark Wine Key to wine expressions .......................... 2 List, packed with newly sourced wines to fall in love with, alongside well-loved, familiar favourites. Key to wine symbols ................................ 3 We are continuously looking at where the on-trade market and consumer trends are going so we can proudly offer a truly Champagne ............................................ 4 market-leading range, with excellent quality across every price point. Keeping up with what our customers need means we Sparkling ............................................... 14 source throughout the year, so watch out for our new releases in the autumn too. Argentina ............................................... 32 Australia ................................................ 42 As part of our corporate social responsibility commitment, our wine buyers are rigorous in the selection process they follow Austria ................................................... 52 when deciding to work with new suppliers to ensure we are aligned on acceptable production and business practices. Chile ..................................................... 54 We use the term ‘down to earth’ to refer to all our ethical, England ................................................. 68 sustainably produced, organic, biodynamic and natural France ................................................... 70 wines. You will find more of these wines in this year’s list with information from our suppliers -

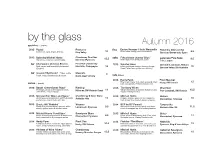

Full List April2,2016.Pages

by the glass Autumn 2016 sparkling… (125mL) 2015 Pizzini Prosecco fino Equipo Navazos ‘I think’ Manzanilla Palomino (Manzanilla) 10 Super crisp, chalky, cool, & refreshing. 8.5 Exuberant, light, bright & fresh… King Valley Sanlucar, Barrameda, Spain Chardonnay Pinot Noir 2012 Sabre by Mitchell Harris 12.5 sake Fukuchitose ‘Junmai Ginjo’ Japanese Pure Sake 9.5 Generous, complex, aperitif style. Macedon/Pyrenees Soft & light, fresh & fragrant. (60mL) Fukui, Japan NV Champagne Christian Etienne Pinot Noir Chardonnay 2015 Spinifex Rosé Grenache, Cinsault, Mataro Rich, round and beautifully balanced. Meurville, Champagne 16 Exotic red florals & spice. Savoury & crisp 10 (Organic) Rosé. Perfect sunny afternoon drinking! Barossa Valley, Sth Australia NV Innocent Bystander 275mL bottle Moscato 9 Fresh, crisp, strawberries & cream. North-West Victoria reds (150mL) 2015 Henty Farm Pinot Meunier Bright red cherry fruit, dark spices & dried Henty, SW Victoria 12 whites… (150mL) herb complexity. Perfect Autumn red 2015 Basalt ‘Great Ocean Road’ Riesling 2015 The Story Wines Pinot Noir Thrillingly citrus and limestone notes. Killarney, SW Victoria Coast 11 Vibrant red cherry, strawberry & plums. Long, 12.5 Ultra-fresh, crisp & zippy! supple & earthy tannins. Port Campbell, SW Victoria 2015 Michael Hall ‘Blanc de Pigeon’ Chardonnay & Sauv Blanc 2013 Mitchell Harris Mataro Bright quince & grapefruit, soft mid-palate Adelaide Hills 11 Pepper, leather, spice, & ripe raspberry 10 and a long, crisp & tight acid tail. fruit. Long, fine, dusty & savoury tannin. Moonambel, Pyrenees 2013 Quartz Hill ‘Pebbles’ Viognier 2014 SCP by SC Pannell Tempranillo Fresh and youthful floral, apricot, white Lamplough, Pyrenees 9.5 Succulent black cherry & plush red liquo- 11.5 peach, ginger spice & almond meal. -

L 117 Official Journal

ISSN 1725-2555 Official Journal L 117 of the European Union Volume 53 English edition Legislation 11 May 2010 Contents II Non-legislative acts REGULATIONS ★ Implementing Regulation of the Council (EU) No 400/2010 of 26 April 2010 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Regulation (EC) No 1858/2005 on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in the People’s Republic of China to imports of steel ropes and cables consigned from the Republic of Korea, whether declared as originating in the Republic of Korea or not, and terminating the investigation in respect of imports consigned from Malaysia . 1 ★ Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regu lation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indi cations, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products . 13 ★ Commission Regulation (EU) No 402/2010 of 10 May 2010 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Pintadeau de la Drôme (PGI)) . 60 ★ Commission Regulation (EU) No 403/2010 of 10 May 2010 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Tarta de Santiago (PGI)) . 62 ★ Commission Regulation (EU) No 404/2010 of 10 May 2010 imposing a provisional anti- dumping duty on imports of certain aluminium wheels originating in the People's Republic of China . 64 (Continued overleaf) Price: EUR 7 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period. -

AWE INSPIRING NEWS • Winter 2014/2015 • Issue 42 4 1 0 2 W M E M L U H N a S U S © E T O R a Z N a L

AWE INSPIRING NEWS • Winter 2014/2015 • Issue 42 4 1 0 2 W M e m l u H n a s u S © e t o r a z n a L En Rama + Lanzarote + German Pinots + Double Pruning & Winter Harvest + Music & Wine + Art & Wine + Plumpton + Champagne + Slovenia + Ridge Vineyard + Domaine Montirius + Friuli-Venezia Giulia + Rare French Varieties + German Riesling + Languedoc-Roussillon Editor's column tastings. So why not use music or art as a way of getting to professional wine educators. And while members of the the heart of a wine? Laura Clay and Lindsay Oram tell us wine trade may be familiar with the idea of wine by about two alternative ways of appreciating wine and education, it seems the general public, even those who Susan Hulme MW however unusual they seem, who knows what will help are members of wine groups and societies, may not be. students make a connection with a wine? However we do Much of this edition is concerned with our attempts to it though, I’m sure we will continue to enthuse, inform Perhaps I need to broaden my focus and to remember that communicate what can sometimes seem elusive to many, and educate the public in this most wonderful subject of my job is not just to promote the AWE, but to namely how to describe what we can taste in the glass, ours. communicate more fundamentally about what it is to be a the relationship of wines to their origin and the wine educator. This is something we can all do, by getting differences between vines grown on different continents I hope you find something to interest you in this edition the message out about what we do, day in day out, week or maybe just in the next field. -

Prowein 2018 CATALOGUE

PROWEIN 2018 CATALOGUE 18-20 MARCH 2018 HALL 9 : B28 . B38 . B48 . D34 www.WOSAPROWEIN.COM #WOSAPROWEIN Cape Peninsula Cape Point WINE REGIONS OF SOUTH AFRICA KEY TO WINE OF ORIGIN DISTRICTS AND REGIONS OLIFANTS RIVER BREEDE RIVER VALLEY KLEIN KAROO CITRUsdal MOUNTAIN BREEDEKloof CALITZDORP CITRUsdal VALLEY ROBERTSON LANGEBERG-GARCIA LUTZVILLE VALLEY WORCESTER NORTHERN CAPE COASTAL CAPE SOUTH COAST (Geographical Unit) CAPE TOWN CAPE AGUlhas SUTHERLAND-KAROO DARLING ELGIN CENTRAL ORANGE FRANSCHHOEK VALLEY OVERBERG RIVER (Ward) PaaRL PLETTENBERG BAY STELLENbosch SWELLENdam NO REGION SwaRTLAND WALKER BAY CERES PLATEAU TULBAGH WELLINGTON A NEW ERA FOR SOUTH AFRICAN WINE WITH EacH paSSING YEAR SOUTH AFRICAN WINES ARE COMING TO THE FOREFRONT MORE THAN EVER. OUR EXCITING WINES THat IncluDE NEW VARIEtalS, MORE REFINED PROFILES AND THE IMPLEMEntatION OF NEW VINEYARD AND CELLAR PRactICES CONTINUE TO DEMAND THE attENTION OF MANY A WINE CRITIC AND JOURNALIST. We invite you to discover our top quality We would like to draw your attention to South African wines on offer by our CapeWine 2018, South Africa’s largest exhibiting producers at ProWein 2018. showcase of wine to the international trade. You will find a comprehensive selection Hosted every three years, CapeWine invites of wines from the various wine growing buyers, retailers, importers, distributors and regions, which showcases the diversity of media to visit South Africa’s winelands for a styles and terroir from the freshness of the three day event from 12–14 September 2018 cool-climate areas to the boldness of the at the Cape Town International Convention lower-lying warmer regions. Center alongside a host of exciting producer events. -

Livre De Cave 2020

Livre de Cave 2020 AU BIEN BOIRE 4, rue du Général Leclerc 67210 Obernai Tél : 09.83.39.02.25 E mail : [email protected] Facebook : Au Bien Boire Les prix affichés s'entendent TTC. Il est possible qu'un millésime arrive à épuisement et pourrait être remplacé par le suivant. Toutes les bouteilles de vin s'entendent en 75cl sauf mention contraire. Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter la Cave aux coordonnées ci dessus. Il est prudent de consommer avec modération. Sommaire Vins Alsace Pages 3 - 4 Beaujolais Page 5 Bourgogne Pages 5 - 6 - 7 Savoie Pages 7 - 8 Jura Page 8 - 9 Vallée du Rhône Pages 9 - 10 Languedoc Roussillon Pages 10 - 11 Provence Page 12 - 13 Sud Ouest Page 13 Val de Loire Pages 13 - 14 Bordeaux Page 14 - 15 Champagne Page 15 - 16 Vins Etrangers Pages 16 - 17 Spiritueux Whisky Pages 17 - 18 Cognac Page 19 Armagnac Page 20 Calvados Page 20 Eau de Vie d'Alsace Page 20 Rhums Pages 21 - 22 Autres alcools (Liqueurs, Chartreuses, Gin, etc…) Page 23 - 24 Bières Page 24 Epicerie Fine Confitures Artisanales Page 25 Miel Page 25 Produits de la Mer Page 25 Accessoires Verrerie Page 25 - 26 Carafes Page 25 - 26 Accessoires Page 25 - 26 Coffrets Page 25 - 26 Alsace Domaine Lucas Rieffel à Mittelbergheim Pinot Noir "Kreutzel" 2016 (150cl) 55,00 € Pinot Noir "Runz" 2017 (150cl) 55,00 € Riesling Grand Cru Wiebelsberg 2015 23,00 € Alsace "Sur un Trapèze" 2018 14,50 € Gewurztraminer "Lachez Prise" 2017 18,00 € Gewurztraminer 2016 12,00 € Crémant Extra Brut 12,95 € Crémant Extra Brut 2014 "L'Emprise" (150cl) 70,00 € Domaine Rietsch -

Wine Is an Alcoholic Beverage Produced by Natural Fermentation of Freshly Gathered Grape Juice

Wines DEFINITION : Wine is an Alcoholic Beverage produced by natural fermentation of freshly gathered Grape juice. Produced according to the Local traditions and practices. WINE PRODUCING REGIONS OF THE WORLD. OLD WORLD WINES : Wine producing countries of Europe such as France, Germany, Italy, Spain & Portugal. NEW WORLD WINES : Wines producing countries such as Australia, South Africa, New Zealand, North & South America. HOW IS WINE MADE? GROWING GRAPES. Grapes grow on vines. There are many different types of grapes, but the best wine grape is the European Vitis vinifera. It is considered optimal because it has the right balance of sugar and acid to create a good fermented wine without the addition of sugar or water. HARVEST Weather is a major factor is determining whether a year is going to be a "good vintage" (or "year"). For example, was there enough heat during the growing season to lead to enough sugar? At harvest time, the short-term effects of weather are quite important. To produce great wine, the fruit should have a high (but not overly high) sugar content ("brix"). Think of raisins. As the fruit dries, the water evaporates. What is left is the sugary fruit. If it rains just at the point the wine grapes are ready, and before the grapes can be harvested, the additional water will cause the water level to increase, and the brix will go down. Not good. (You might ask, why not just add some sugar in the wine making process? Some do. Also considered "not good.") Every year the wine grape grower plays a game of chance and must decide when to harvest. -

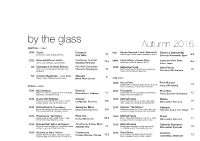

MH Wine List 01.05.16

by the glass Autumn 2016 sparkling… (125mL) 2015 Pizzini Prosecco fino Equipo Navazos ‘I think’ Manzanilla Palomino (Manzanilla) 10 Super crisp, chalky, cool, & refreshing. (60mL) 8.5 Exuberant, light, bright & fresh… King Valley Sanlucar, Barrameda, Spain 2012 Sabre by Mitchell Harris Chardonnay Pinot Noir sake Fukuchitose ‘Junmai Ginjo’ Japanese Pure Sake 12.5 Soft & light, fresh & fragrant. (60mL) 9.5 Generous, complex, aperitif style. Macedon/Pyrenees Fukui, Japan NV Champagne Christian Etienne Pinot Noir Chardonnay 2015 Bellwether Rosé Nero D’Avola Rich, round and beautifully balanced. Meurville, Champagne 16 Soft & exotic red fruits with a long savoury 10 (Organic) finish. Perfect Autumn drinking! Riverland, Sth Australia NV Innocent Bystander 275mL bottle Moscato 9 Fresh, crisp, strawberries & cream. North-West Victoria reds (150mL) 2015 Henty Farm Pinot Meunier Bright red cherry fruit, dark spices & dried 12 whites… (150mL) herb complexity. Perfect Autumn red Henty, SW Victoria 2015 Bannockburn Riesling 2014 Pierrepoint Pinot Noir Ripe lime, talc and grapefruit notes. Bold, Bannockburn, Geelong 11 Dried herbs, red cherry & game. Soft earthy 12 generous, complex & long. notes & fine chewy tannins. Henty, Southern Grampians 2013 Quartz Hill ‘Pebbles’ Viognier 2013 Mitchell Harris Mataro Fresh and youthful floral, apricot, white Lamplough, Pyrenees 9.0 Pepper, leather, spice, & ripe raspberry 10 peach, ginger spice & almond meal. fruit. Long, fine, dusty & savoury tannin. Moonambel, Pyrenees 2014 Mitchell Harris ‘Fumé Blanc’ Sauvignon Blanc 2014 Fletcher ‘The Minion’ Nebbiolo Barrel fermented for texture & balance w Moonambel, Pyrenees 9.5 Hallmark roses & tar notes, with rustic, yet Pyrenees, King & Yarra Valleys 12 fresh passionfruit & pineapple notes. savoury & supple tannins. Fine & youthful. -

WINE the 5 M Illion Copy B Estselling Series

THE GUIDE TO THE 5 mILLION COPY WINEBESTSELLinG SERieS NEW EDITI O N THE GUIDE TO WINE Jonathan Goodall and Harry Eyres Colette House 52-55 Piccadilly London W1J 0DX United Kingdom Email: [email protected] Website: bluffers.com Twitter: @BluffersGuide First published 1987 This edition published 2012 Copyright © Bluffer’s® 2012 Publisher: Thomas Drewry Publishing Director: Brooke McDonald Series Editor: David Allsop Design and Illustration by Jim Shannon All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Bluffer’s®. A CIP Catalogue record for this book is available from the British Library. Bluffer’s Guide®, Bluffer’s® and Bluff Your Way® are registered trademarks. ISBN: 978-1-909365-20-9 (print) 978-1-909365-21-6 (ePub) 978-1-909365-22-3 (Kindle) CONTENTS In Vino Veritas 05 The Basics 07 Essential Equipment 15 Tasting and Drinking 25 Grape Varieties 37 Wines Around the World 53 Old World 57 New World 91 Champagne and Other Fizz 113 Fortified Wine 133 Wining and Dining 143 Glossary 150 This guide will give you the tools to persuade marvelling listeners that you are a connoisseur of rare ability and experience – without anybody discovering that, until you read it, all you really knew about wine was that it’s red, white or somewhere in between. 4 In VINo VERITAS ine has a mystique like no other drink and few other subjects. Many people are often Wdefeated by it, thinking that in order to claim any knowledge of it they need to have visited various vineyards in France, to have a cellar (i.e., not a cupboard under the stairs), or to be able to identify exactly where a wine comes from without looking at the label. -

View Full Wine List

Wine List WINE SELECTION 8 COURSE MENU SURPRISE - £ 75 7 Glasses of Bespoke Wines CHAMPAGNE & SPARKLING BY THE GLASS 125ml PINOT NOIR ROSE BRUT 2017 – Camel Valley £14.00 Cornwall, England GARDET BRUT TRADITION – Maison Gardet £14.50 Chigny-Les-Roses, France HENRIOT BRUT SOUVERAIN – Henriot £15.00 Reims, France PINOT NOIR ZERO DOSAGE NATURE BRUT – Drappier £16.00 Reims, France TAITTINGER BRUT RESERVE – Taittinger £19.00 Reims, France WINES BY THE GLASS WHITE 125ml VIURA 2017 – Finca Antigua £11.00 La Mancha, Spain SOLARIS 2018 – Ovens Farm Vineyard £13.00 Lincolnshire, England MACON-LA-ROCHE-VINEUSE 2017 – Domaine Merlin £13.50 Burgundy, France MALAGOUZIA 2017 – Nerantzi £14.00 Serres, Greece SAUVIGNON BLANC ‘BARREL FERMENTED’ 2017 – Lismore £15.00 Greyton, South Africa ROSÉ 125ml SEBESTYEN 2018 - Sebestyen Pince £ 10.50 Szekszard, Hungary RED 125ml BEAUJOLAIS 2018 – Domaine de la Côte Fleurie £11.00 Beaujolais, France NERO D’AVOLA ‘LA SEGRETA’ 2017 – Planeta £12.00 Sicily, Italy CABERNET SAUVIGNON 2016 – Berton Vineyard £13.00 Coonawarra, Australia PINOTAGE 2017 – Olifantsberg £14.00 Breedekloof, South Africa MERLOT ‘LOS OSOS’ 2016 – J.Lohr Estate £16.00 California, USA 1 SOMMELIER’S SELECTION WHITE Bottle Chardonnay 2018, Blue Ridge, Domaine Boyar, Bulgaria £ 32.00 Sula Sauvignon Blanc 2018, Sula Vineyards, India £ 35.00 Chardonnay & Viognier 2015, Preludio, Juanico, Uruguay £ 39.00 Picpoul de Pinet 2018, Domaine Roquemolière, Languedoc-Roussillon £ 44.00 Hondarrabi Zuri 2018, Hiruzta Bodegas, Getariako Txakolina £ 48.00 Sauvignon Blanc -

![Mineração De Dados Para Classificação E Caracterização De Alguns Vinhos Vitis Vinífera Da América Do Sul [Manuscrito] / Nattane Luíza Costa](https://docslib.b-cdn.net/cover/3633/minera%C3%A7%C3%A3o-de-dados-para-classifica%C3%A7%C3%A3o-e-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-de-alguns-vinhos-vitis-vin%C3%ADfera-da-am%C3%A9rica-do-sul-manuscrito-nattane-lu%C3%ADza-costa-9403633.webp)

Mineração De Dados Para Classificação E Caracterização De Alguns Vinhos Vitis Vinífera Da América Do Sul [Manuscrito] / Nattane Luíza Costa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS INSTITUTO DE INFORMÁTICA NATTANE LUÍZA DA COSTA Mineração de dados para classificação e caracterização de alguns vinhos Vitis Vinífera da América do Sul Goiânia 2016 NATTANE LUÍZA DA COSTA Mineração de dados para classificação e caracterização de alguns vinhos Vitis Vinífera da América do Sul Dissertação apresentada ao Programa de Pós–Graduação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ciência da Computação. Área de concentração: Ciência da Computação. Orientador: Prof. Dr. Rommel Melgaço Barbosa Goiânia 2016 Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. Costa, Nattane Luíza Mineração de dados para classificação e caracterização de alguns vinhos Vitis Vinífera da América do Sul [manuscrito] / Nattane Luíza Costa. - 2016. XCVIII, 98 f.: il. Orientador: Prof. Dr. Rommel Melgaço Barbosa. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Instituto de Informática (INF), Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Goiânia, 2016. Bibliografia. Inclui siglas, símbolos, lista de figuras, lista de tabelas. 1. mineração de dados. 2. classificação de vinhos. 3. seleção de variáveis. 4. aprendizagem de máquina. I. Melgaço Barbosa, Rommel, orient. II. Título. CDU 004 Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador(a). Nattane Luíza da Costa Graduou-se em Tecnologia em Redes de Computadores pela Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Pires do Rio. Durante sua gra- duação foi monitora da disciplina de Lógica e Algoritmos. Atuou como do- cente do Instituto Federal Goiano Câmpus Urutaí ministrando disciplinas de Informática Básica, Lógica de Programação, e Linguagens e Técnicas de Pro- gramação para o Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio em 2015.