I Sinkhole E L'uomo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piano Di Bacino Della Mobilità Della Provincia Di Rieti 2

Piano di Bacino della Mobilità della Provincia di Rieti Fase 1 - Attività per l’aggiornamento e l’arricchimento della banca dati Versione 3.0 Relazione di sintesi Responsabile scientifico: Prof. Ing. Antonio Musso Gennaio 2009 Piano di Bacino della Mobilità della Provincia di Riet Sommario Premessa 5 1 – L’ attuale assetto demografico e socio-economico 6 1.1 – L’assetto demografico nella Provincia di Rieti 6 1.2 – L’assetto economico nella Provincia di Rieti 12 1.3 – Gli spostamenti per scopo lavorativo o scolastico nella Provincia di Rieti 18 1.3.1 - Gli spostamenti interni 19 1.3.2 - Gli spostamenti in uscita dalla Provincia di Rieti 21 1.3.3 - Gli spostamenti in entrata nella Provincia di Rieti 24 1.4 – Le peculiarità del territorio reatino dal punto di vista socioeconomico 25 2 - Strumenti di governo del territorio: indicazioni per l’aggiornamento del Piano di Bacino della Provincia di Rieti 26 2.1 – Le Linee Guida del Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica 26 2.2 – Il Piano Territoriale Provinciale Generale di Rieti – PTPG 27 2.3 – Il Patto per lo Sviluppo Socio-economico della Provincia di Rieti 29 2.4 – Una lettura di sintesi 30 3 - L’offerta di trasporto pubblico nella Provincia di Rieti 31 3.1 - L’offerta di trasporto pubblico su gomma 31 3.1. 1 - Analisi delle linee di Trasporto Pubblico extraurbano su gomma 31 3.1.1.a – Il servizio offerto da COTRAL 34 3.1.1.b – Il servizio offerto da START 38 3.1.1.c – Il servizio offerto da Troiani 39 3.1.1.d – Il servizio offerto da ARPA 39 3. -

SITI ARCHEOLOGICI DELLA REGIONE LAZIO Aggiornamento Alla Data 24 Ottobre 2019

SITI ARCHEOLOGICI DELLA REGIONE LAZIO Aggiornamento alla data 24 ottobre 2019 PROVINCIA COMUNE DESCRIZIONE INDIRIZZO Rieti Accumoli (RI) Sepolcro loc. Camere Rieti Accumoli (RI) Rovine di Summata RESTI DI UN COMPLESSO TERMALE E VILLA Rieti Amatrice (RI) loc. Torrita ROMANA Rieti Amatrice (RI) Muraglione di sostegno della via Salaria Fosso delle Cerrette Rieti Amatrice (RI) Concentrazione di reperti isolati Poggio Vitellino Rieti Amatrice (RI) Tombe antiche S. Angelo Rieti Amatrice (RI) Ruderi di antico edificio certamente termale S. Pietro in Campo Rieti Amatrice (RI) Ruderi di antico edificio S. Valentino Portico colonnato; complesso romano; resti del Rieti Amatrice (RI) Torrita Demanio Rieti Amatrice (RI) NECROPOLI VI-V sec. a.C. loc. Saletta Rieti Antrodoco (RI) TERME ROMANE (RESTI) CHIESA E CAMPANILE DI S.MARIA EXTRA Rieti Antrodoco (RI) MOENIA Avanzi di muraglioni di sostegno; colonna Rieti Antrodoco (RI) Vignola monolite Rieti Borgo Velino (RI) NINFEO ROMANO (RESTI) RESTI MONUMENTALI RISALENTI AD EPOCA Rieti Borgo Velino (RI) ROMANA Rieti Cantalice (RI) Mura poligonali S. Felice da Cantalice Rieti Cantalice (RI) Segnalate tombe a cappuccina S. Margherita Rieti Cantalice (RI) Villa di A. Assio S. Nicola UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 Sede: via del Mattonato, 3 - 02100 RIETI - Tel. 0746 240000 - Sede operativa di Roma: via di San. Michele, 22 - 00153 ROMA - Tel. 06 6723 4809 PEC: [email protected] PEO: [email protected] PROVINCIA COMUNE DESCRIZIONE INDIRIZZO Rieti Castel Sant’Angelo (RI) C.D. TERME DI TITO (RUDERI) località Vasche Rieti Cittaducale (RI) TERME DI VESPASIANO SANTUARIO FEDERALE DEI SABINI - TERME Rieti Cittaducale (RI) località Paterno DI COTILIA (RESTI) C.D. -

Rieti - Fiumata - S.Elpidio - B.Rose Visualizza in Una Pagina Web

Orari e mappe della linea bus COTRAL Rieti - Fiumata - S.Elpidio - B.Rose Visualizza In Una Pagina Web La linea bus COTRAL Rieti - Fiumata - S.Elpidio - B.Rose ha una destinazione. Durante la settimana è operativa: (1) Rieti | Stazione FS →Borgorose | Piazza Municipio: 08:00 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus COTRAL più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus COTRAL Direzione: Rieti | Stazione FS →Borgorose | Piazza Orari della linea bus COTRAL Municipio Orari di partenza verso Rieti | Stazione 76 fermate FS →Borgorose | Piazza Municipio: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 08:00 martedì 08:00 Rieti | Stazione FS Viale Tommaso Morroni, Rieti mercoledì 08:00 Rieti | Viale Verani giovedì 08:00 venerdì 08:00 Rieti | Viale Matteucci sabato 08:00 Rieti | Via Sassetti Via Salaria Via Angelo Sacchetti Sassetti, Rieti domenica Non in servizio Rieti | Via Salaria Via Sassetti SS4, Rieti Rieti | Piazza Cavour Informazioni sulla linea bus COTRAL Direzione: Rieti | Stazione FS →Borgorose | Piazza Rieti | Largo Bersaglieri Municipio Fermate: 76 Rieti | Via Salaria Via Terminillo Durata del tragitto: 105 min La linea in sintesi: Rieti | Stazione FS, Rieti | Viale Rieti | Villa Reatina Verani, Rieti | Viale Matteucci, Rieti | Via Sassetti Via Salaria, Rieti | Via Salaria Via Sassetti, Rieti | Piazza Cittaducale | Via Salaria Via Elettronica Cavour, Rieti | Largo Bersaglieri, Rieti | Via Salaria Via Terminillo, Rieti | Villa Reatina, Cittaducale | Via Via Salaria per L'Aquila, Santa Ruƒna Salaria Via -

Iscrizione Registro

AllegatoA) alladet. n. 462del 06/08/2012cornposio da n. 5 pagg. ISCRIZIONE REGISTRO Comuni del ISCRIZIONE Comp. NomeSquadra Capo-Squadra Comprensorio REGISTRO Il solengodi I ScarclaVito 2 Posta I F€datorì Angclinì Domenico 2 z Cittareale Luponem RossiGins€ppe 2 Posta-Cittarcale Le ven€ CalabreseDomerico 4 Borbom Tre monti TocchioFmnc€sco 2 Posta I tupi Marconi Francesco 6 2 Crttareale Vallannara Talianì Lùigi 7 2 Posta-Cìttarcale La pmtora Di Placido StefaÍo I lî scogio molro 3 MolrD Reatino Roselli Franco 9 Rivodùtf-Morro Torchio SampalmieriEnzo 10 Realino PoggioBustone Li Diaruri Rubimaúa Valterc t1 Sattamaria in 4 Marceteli De ArgelìsGaetarc 12 4 Marcetelli NtarceteIi Tolomei Antonio 4 Varco Sabirc segugio De SantisClaudìo l4 Bdganti del Fiamignaro Rotili Vi&enzo Pehella Salto Castellodi naéri Tolli Angelo 16 PetrellaSalto tr passatore2 De Massimi Adonio t1 5 PetrelìaSaÌo Peú€ÌaSaìto VutpianiGiusepp€ 18 PeÍella Salto Valle del salto RossiFmnco 19 PetrellaSalto La macchia Giodani Mario 20 Petlella Salto- 5 I segugio Giuli Lino Fiamisnarìo Rieti-Co[i Íl 6 II passatorcI Ciani À4arcello 22 Cinghialai 6 Greccio-Conîigliano Blasi Angelo 23 Grcccio Cinghialai 6 Gîeccio Scarciafraf€Ermatrno 24 Gr€c€io 6 Cortigliano-GreccioIl nrganlno Aguzzi Pierino 25 6 Contigliaro Valle tasso Natalid Arìselmo 26 6 Labro Aquita di labm Badid Marco 27 Cofi Sùl VeliÍo- 6 Col]i I Marchetti Labro Gianni 28 7 Solengo Dionisi Francesco 29 Cantalice-PogÉo Rapacidi cima 1 SEimts Felice 30 7 Leonessa Dialla C€sareailemando '| Lmtressa Pantem Cellinì SimoÍe 32 7 Leonessa -

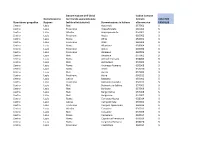

Allegato-F-Elenco-Comuni-Lazio

Denominazione dell'Unità Codice Comune Denominazione territoriale sovracomunale formato VOUCHER Ripartizione geografica Regione (valida a fini statistici) Denominazione in italiano alfanumerico FAMIGLIE Centro Lazio Rieti Accumoli 057001 SI Centro Lazio Frosinone Acquafondata 060001 SI Centro Lazio Viterbo Acquapendente 056001 SI Centro Lazio Frosinone Acuto 060002 SI Centro Lazio Roma Affile 058001 SI Centro Lazio Frosinone Alatri 060003 SI Centro Lazio Roma Allumiere 058004 SI Centro Lazio Frosinone Alvito 060004 SI Centro Lazio Frosinone Amaseno 060005 SI Centro Lazio Rieti Amatrice 057002 SI Centro Lazio Roma Anticoli Corrado 058006 SI Centro Lazio Rieti Antrodoco 057003 SI Centro Lazio Roma Arcinazzo Romano 058008 SI Centro Lazio Roma Arsoli 058010 SI Centro Lazio Rieti Ascrea 057004 SI Centro Lazio Frosinone Atina 060011 SI Centro Lazio Latina Bassiano 059002 SI Centro Lazio Frosinone Belmonte Castello 060013 SI Centro Lazio Rieti Belmonte in Sabina 057005 SI Centro Lazio Rieti Borbona 057006 SI Centro Lazio Rieti Borgo Velino 057008 SI Centro Lazio Rieti Borgorose 057007 SI Centro Lazio Roma Camerata Nuova 058014 SI Centro Lazio Latina Campodimele 059003 SI Centro Lazio Frosinone Campoli Appennino 060016 SI Centro Lazio Viterbo Canepina 056011 SI Centro Lazio Rieti Cantalice 057009 SI Centro Lazio Roma Canterano 058017 SI Centro Lazio Roma Capranica Prenestina 058019 SI Centro Lazio Roma Carpineto Romano 058020 SI Centro Lazio Frosinone Casalattico 060017 SI Centro Lazio Roma Casape 058021 SI Centro Lazio Rieti Casaprota 057011 -

Memoria Di Provincia. La Formazione Dell'archivio Di Stato Di Rieti E Le

· ( / PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STAT O STRUMENTI CXXIX ROBERTO MARINELLI Memoria di provincia La formazione dell' Archivio di Stato di Rieti e le fonti storiche della regione sabina MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI 1996 UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI « ...1 manoscritti non bruciano ...» M. BULGAKOV, IlMaestro e Margherita, Torino, Einaudi, 1978 Direttore generale per i beni archivistici f.f.: Rosa Aronica Direttore della divisione studi e pubblicazioni: Antonio Dentoni-Litta «Appartiene alla natura dell'arte il pregio dell'integrità, inattaccabile perfino al fuoco, per niciosissimo tra tutti gli elementi cosmogonici. Questo intendeva dire Michail Bulgakov Comitato per le pubblicazioni: il direttore generale, presidente, Paola Carucci, Antonio ...Non fe ce in tempo a sapere quanto di personalmente profetico ci fo sse in quella perento Dentoni-Litta, Cosimo Damiano Fonseca, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Enrica ria metafora ... Ormanni, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, ... Nel 1926 la polizia di stato gli perquisì la casa e gli confiscò il diario ... Antonio Romiti, Isidoro Soffietti, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Fauci Moro, segretaria. ... Tre anni dopo gli riuscì di fa rsi restituire il mal tolto, e la prima cosa che fece fu di bru ciare il diario ... ... Ma sotto qualunque cielo e stendardo politico, la burocrazia è una macchina stipatrice capace, nella sua ottusità, di imbalsamare le indiscretezze -

Accordo Di Programma Del 17 Dicembre 2014

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Regione Lazio Provincia di Rieti Comune di Rieti Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. PROGETTO DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE INDUSTRIALE DELL’AREA DEL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO DI RIETI Premesse Con riferimento alla riforma degli interventi di reindustrializzazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99, e del decreto del 24 marzo 2010, riguardante le aree ed i distretti che versano in situazione di crisi industriale o di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, è stata evidenziata la situazione di crisi industriale complessa relativa all’area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti, esaminando con particolare attenzione i seguenti aspetti: - le performance strutturali dell’industria nella provincia; - la concentrazione produttiva manifatturiera localizzata nell’area e la forte specializzazione dell’area nel settore degli apparecchi per le telecomunicazioni. Gli indicatori economici disponibili e le concrete dinamiche in atto nel Sistema Locale del Lavoro di Rieti hanno evidenziato l’esistenza di una situazione di crisi che presenta le caratteristiche per essere identificata quale situazione complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. L’Area del Sistema Locale del Lavoro di Rieti, già identificata come area di crisi industriale eleggibile agli interventi previsti dalla Legge n. 181 del 15 maggio 1989, è caratterizzata da una situazione di particolare complessità, soprattutto in relazione alla crisi delle imprese del settore delle apparecchiature elettroniche e componentistica per le comunicazioni, tanto che già a partire dal 2011 si sono svolti diversi Tavoli di confronto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la politica industriale e la competitività. -

Lista Generale Degli Aventi Diritto Al Voto Alla Data Del 02 Dicembre 2016 N

PROVINCIA DI RIETI - LISTA GENERALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ALLA DATA DEL 02 DICEMBRE 2016 N. COMUNE RUOLO COGNOME E NOME SESSO DATA ELEZIONE LUOGO NASCITA DATA 1 ACCUMOLI SINDACO PETRUCCI STEFANO M 25/05/2014 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 30/09/1971 2 ACCUMOLI CONSIGLIERE ANGELINI ANGELO M ACCUMOLI 23/07/1948 3 ACCUMOLI CONSIGLIERE CERVELLI ETTORE M ACCUMOLI 08/03/1970 4 ACCUMOLI CONSIGLIERE D'AMBROSIO FRANCESCO M ASCOLI PICENO 20/03/1976 5 ACCUMOLI CONSIGLIERE D'ANGELI FRANCA F RIETI 21/11/1954 6 ACCUMOLI CONSIGLIERE DEL MARRO GABRIELLA F AMATRICE 07/03/1970 7 ACCUMOLI CONSIGLIERE DI GIAMMARINO DANTE M ACCUMOLI 04/10/1959 8 ACCUMOLI CONSIGLIERE LALLI ABRAMO M SAN BENEDETTO DEL TRONTO 18/02/1975 9 ACCUMOLI CONSIGLIERE TORRONE LUIGI M ACCUMOLI 02/01/1956 10 ACCUMOLI CONSIGLIERE VALENTINI ANTONIO M ACCUMOLI 26/03/1956 11 ACCUMOLI CONSIGLIERE VOLPETTI GIANCARLO M ACCUMOLI 14/04/1948 12 AMATRICE SINDACO PIROZZI SERGIO M 25/05/2014 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 26/01/1965 13 AMATRICE CONSIGLIERE BERARDI ERNESTO M CAMPOTOSTO (AQ) 25/01/1957 14 AMATRICE CONSIGLIERE BUCCI ROMEO M AMATRICE 06/05/1969 15 AMATRICE CONSIGLIERE BULZONI MARA F AMATRICE 06/10/1977 16 AMATRICE CONSIGLIERE CAPRIOTTI FEDERICO M AMATRICE 01/07/1990 17 AMATRICE CONSIGLIERE CATENACCI PATRIZIA F ROMA 27/07/1961 18 AMATRICE CONSIGLIERE DI MARCO FRANCESCO M AMATRICE 15/07/1951 19 AMATRICE CONSIGLIERE PALOMBINI FILIPPO M ROMA 30/04/1962 20 AMATRICE CONSIGLIERE POLI LUCA M ROMA 28/03/1959 21 AMATRICE CONSIGLIERE ROSATI MASSIMILIANO M AMATRICE 07/07/1973 22 AMATRICE CONSIGLIERE SANTARELLI -

Curriculum Vitae (Formato Europeo)

Il sottoscritto, SANTOCCHI IVAN, nato/a a RIETI il 19.04.1962 e residente in RIETI, Via DELLE ORCHIDEE n. 9, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito corrisponde a verità. Curriculum Vitae (formato europeo) Informazioni personali Cognome/Nome Santocchi Ivan Indirizzo 9, via delle orchidee, 02100, Rieti, ITALIA Telefono 0746270872 Mobile 3333034913 Fax E-mail [email protected] PEC [email protected] Cittadinanza italiana Data di nascita 19 aprile 1962 Sesso M Famiglia Coniugato con Maria Rosaria Cimmino (04/10/1964 – Insegnante) dal 1988, ha cinque figli (1989 - 1991 - 1994 - 1998 - 2005) Esperienza professionale Date Dal gennaio 1996 a oggi (a partire da agosto 2019 in distacco parziale c/o il Comune di Cittaducale) Lavoro o posizione ricoperti Funzione dirigenziale conferita ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 quale responsabile dell’Area Tecnica (dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Tecnico - categoria D3 pos. ec. D6 Enti Locali) Principali attività e responsabilità Servizi in economia diretta e appalti Lavori Pubblici, Viabilità e Illuminazione Pubblica, Manutenzione Immobili Comunali e Servizi di Supporto, Raccolta e Smaltimento Rifiuti (fino a febbraio 2020),Transizione digitale e ICT, Gestione del Territorio e Ambiente (Edilizia, Urbanistica, subdelega autorizzazioni Paesaggistiche) (a tutt’oggi) Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Contigliano RI Tipo di attività o settore Ente locale Date Dal agosto 2019 a oggi (in distacco parziale dal Comune di Contigliano) Lavoro o posizione ricoperti Funzione dirigenziale conferita ai sensi dell’art. -

ASL RIETI Graduatoria Aziendale Disponibilità Incarichi Provvisori Anno 2021 Assistenza Primaria E Continuità Assistenziale

ASL RIETI Graduatoria Aziendale disponibilità incarichi provvisori anno 2021 Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale CATEGORIA A (Medici iscritti nella Graduatoria Regionale anno 2021) N. Cognome Nome Residenza Posizione Punti 1 Uricchio Alberto Ascrea (RI) 282 3630 2 Turetta Maurizio Rieti 328 3625 3 Filipponi Silvia Rieti 567 1665 4 Ricci Elisabetta Rieti 574 1640 5 Proia Gaetano Colleferro (RM) 608 1530 6 Lorusso Michele Pio Gaspare Leonessa (RI) 729 1210 7 Orsini Francesca Monterotondo (RM) 970 880 8 Atzei Ramona Rieti 1041 850 CATEGORIA B (Medici in possesso di attestato di formazione o titolo equipollente) N Cognome Nome Residenza Minore età di Laurea 1 Varriale Enrico Roma 9174 (attestato) 2 Tarquini Sandra Rieti 9177 (equipollente) 3 Zamfir Ligia Marinela Collevecchio (RI) 9690 (attestato) 4 Ferraguzzi Diego Perugia 12752 (attestato) CATEGORIA C (Medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale ) N Cognome Nome Residenza Minore età di Laurea 1 Patacchiola Patrizia Cantalice (RI) 9042 2 Caffio Simone Monterotondo (RM) 9135 3 Menna Giuseppe Roma 9145 4 Cristofaro Simona Roma 9278 5 Orazi Giulia Rieti 9314 6 Benettin Chiara Magnano (BI) 9402 7 Rossi Michele Gubbio (PG) 9422 8 Valentini Domenico Sulmona (AQ) 9442 9 Meco Euada Ponzano Romano (RM) 9480 10 Pugliesi Maurizio Montopoli in Sabina (RI) 9522 11 Casanica Giulia Cittaducale (RI) 9679 12 Iannello Michelangelo Rieti 9838 13 Marii Aliona Sant'Oreste (RM) 9856 14 Mostarda Denise Poggio Bustone (RI) 10055 15 Giovannelli Agnese Rieti 10116 16 Lolli Simone -

Partenze Da Rieti

Orario in vigore dal 26 Jun 2014 al 20 Jul 2014 pag. 1/41 Partenze Da Rieti Staz.FS v.le Morroni, Rieti DESTINAZIONE FERIALE FESTIVO per Amatrice p.zza del Plebiscito 06:401..09:402..13:004..14:104..17:304..19:002.. 09:203..18:302.. 1. Antrodoco - Sigillo - Posta - S.Strada Ri-Amatrice 2. Cittaducale - Borgo Velino - Antrodoco - Sigillo - Posta - Torrita Ri 3. Cittaducale - Borgo Velino - Antrodoco - Sigillo - Borbona - Posta - Torrita Ri 4. Rieti Via Terminillo - Rieti Ospedale - Cittaducale - Borgo Velino - Antrodoco - Sigillo - Borbona - Posta - Torrita Ri per Antrodoco 2.. 1. 2.. 3.. p.zza Martiri della 12:05 16:10NS 20:10 22:10 Libertà 1. Cittaducale - Cotilia - Canetra - Borgo Velino 2. Rieti Via Terminillo - Rieti Ospedale - Rieti N.Industriale Bv Est - Cittaducale - Cotilia - Canetra - Borgo Velino 3. Rieti Via Terminillo - Rieti Ospedale - Rieti N.Industriale Bv Est - Rieti N.Industriale - Cittaducale - Cotilia - Canetra - Borgo Velino via Marmorale 05:553..06:40...09:402..13:004..14:001..14:104..17:304.. 09:202..18:302.. 19:002.. 1. Cittaducale - Canetra - Borgo Velino 2. Cittaducale - Borgo Velino 3. Rieti Via Terminillo - Rieti Ospedale - Rieti N.Industriale Bv Est - Rieti N.Industriale - Cittaducale - Canetra - Borgo Velino 4. Rieti Via Terminillo - Rieti Ospedale - Cittaducale - Borgo Velino per Ascrea via Regina Margherita 14:051..17:302.. 1. Sp31 Via Turano - Roccasinibalda - Stipes Bv - Colle Di Tora - Castel Di Tora 2. Roccasinibalda - Stipes Bv - Colle Di Tora - Castel Di Tora Legenda: NS Escluso: SAB SA Si effettua: SAB Gli orari in grassetto (ad es: 07.00) indicano le partenze da Capolinea. -

Rimm000va6 Provincia Di Rieti Rimm001zb2 Distretto

RIMM000VA6 PROVINCIA DI RIETI RIMM000XA4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO) RIMM001ZB2 DISTRETTO 001 RICT700006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA RIETI - VIALE FASSINI 1 / VIA MAESTRI DEL LAVORO 2 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) CON SEDE AMMINISTRATIVA IN RIETI : RIIS007008 DISTRETTI DI COMPETENZA : 001 -002 -003 CON SEDI CARCERARIE : RIMM70001D - RIETI RIMMA258B3 COMUNE DI AMATRICE RIMM81101R AMATRICE (AS. IST. COM. RIIC81100Q/TOT. T. PROL. ) VIALE SATURNINO MUZII N. 4 RIIC81100Q ISTITUTO COMPRENSIVO I. OMNICOMPRENSIVO DI AMATRICE AMATRICE - VIA SATURNINO MUZII, 4 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81100G - AMATRICE, RIAA81101L - ACCUMOLI, RIAA81102N - AMATRICE, RIAA81103P - CITTAREALE, RIEE81101T - ACCUMOLI, RIEE81102V - AMATRICE, RIEE81103X - CITTAREALE, RIMM81101R - AMATRICE RIMMA315B8 COMUNE DI ANTRODOCO RIMM81801G SCUOLA MEDIA LUIGI MANNETTI (AS. IST. COM. RIIC81800E/PAR. T. PROL. ) VIA LUNGO VELINO 7 ANTRODOCO (SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) RIIC81800E ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI MANNETTI - ANTRODOCO ANTRODOCO - VIA L. MANNETTI, 1 (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) CON SEZIONI ASSOCIATE : RIAA81800A - ANTRODOCO, RIAA81802C - POSTA, RIAA81803D - ANTRODOCO, RIAA81804E - BORGO VELINO, RIAA81805G - ANTRODOCO, RIEE81803P - ANTRODOCO, RIEE81804Q - BORGO VELINO, RIEE81805R - CASTEL SANT'ANGELO, RIEE81806T - POSTA, RIMM81801G - ANTRODOCO, RIMM81802L - POSTA RIMMB627C3