Ménages-Logements Et Structure Familiale.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring

Integration of Multi Criteria Analysis ICAASE'2014 Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Farah Amina Zemri Djamila Hamdadou LIO Laboratory LIO Laboratory BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria [email protected] [email protected] Abstract – The present study aims to integrate Multi Criteria Analysis Methods (MCAM) to a decision support system based on SOLAP technology, modeled and implemented in other work. The current research evaluates on the one part the benefits of SOLAP in detection and location of epidemics outbreaks and discovers on another part the advantages of multi criteria analysis methods in the assessment of health risk threatening the populations in the presence of the risk (presence of infectious cases) and the vulnerability of the population (density, socio-economic level, Habitat Type, climate...) all that, in one coherent and transparent integrated decision-making platform. We seek to provide further explanation of the real factors responsible for the spread of epidemics and its emergence or reemergence. In the end, our study will lead to the automatic generation of a risk map which gives a classification of epidemics outbreaks to facilitate intervention in order of priority. Keywords – Multi criteria Analysis Decision Support (MCAM), Spatial Data Mining (SDM), Spatial on Line Analysis Processing (SOLAP), Data warehouse (DW), Epidemiological Surveillance (SE). devoted to the PROMETHEE method tool used for the development of multi criteria decision 1. INTRODUCTION support system suggested. A real case study which is a first validation step of our proposed Epidemic prevention is a public health concern. -

LEGRAND « NON Au 19 Mars »

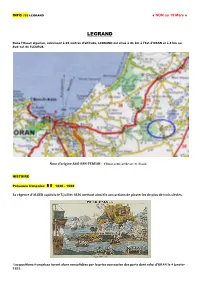

INFO 753 LEGRAND « NON au 19 Mars » LEGRAND Dans l’Ouest algérien, culminant à 96 mètres d’altitude, LEGRAND est situé à 21 km à l’Est d’ORAN et à 4 km au Sud-est de FLEURUS. Nom d’origine ASSI-BEN-FEREAH - Climat semi-aride sec et chaud. HISTOIRE Présence française 1830 - 1962 La régence d’ALGER capitula le 5 juillet 1830 mettant ainsi fin aux actions de pirateries de plus de trois siècles. Les positions françaises furent alors consolidées par la prise successive des ports dont celui d’ORAN le 4 janvier 1831. Charles DAMREMONT (1793/1837 Constantine) Amable PELISSIER (1794/1864) Louis Juchault LAMORCIERE (1806/1865) C'est dans une ville en grande partie détruite, à la suite du violent tremblement de terre (1790) qu'a connu la ville, peuplée de 2 750 âmes, qu'entrent les Français à ORAN, commandés par le comte Denys de Damrémont. Les événements militaires qui s'étaient succédé sans interruption depuis 1831, n'avaient pas permis de s'occuper sérieusement de colonisation. Ce ne fut guère qu'à la fin de l'année 1845 que, grâce à l'activité et à l'énergie déployées par le général BUGEAUD, aidé des généraux LAMORICIERE et CAVAIGNAC, et du colonel PELISSIER, la province d'Oran se trouva à peu près pacifiée. ABD-EL-KADER ben Muhieddine (1808/1883) Thomas BUGEAUD (1784/1849) Cependant, dès 1841, le général BUGEAUD avait pris l'initiative de la colonisation, et des fermes militaires avaient été créées à MISSERGHIN par les spahis, au camp du Figuier par le 1er bataillon d'infanterie légère, à LA-SENIA par le 56e de ligne. -

Liste Des Pharmacies Privees

LISTE DES PHARMACIES PRIVEES NOM PRENOM NOM_JFILLE ADR_PROFESSIONNELLE NUM_TEL COMMUNE ABASSI AMINA ABASSI Lotissement El hayette Lot n° 17 Es Sénia ABDELILAH LEILA KHADIDJA ABDELILAH 72 Bd EMIR Khaled Hai Mahieddine Oran ABDELMALEK FEWZIA ZONE USTO Ct DES PYRAMIDE 150 Logts Bloc N°06 RDC Bir El Djir ABDELOUAHAD DJILALI 19 RUE M'KAIDECHE CHERIF KOUIDER Boutlélis ABDRRAHIMI FOUZIA 85 AV EMIR KHALED (041)-34-36-19 Oran ABID HANA EL MEZOUAD cOOP iMMOB 19 jUIN N) 15 lOCAL N) 05 Es Sénia ABIDA SOUMIA ABIDA Hai Bouamama N° 55 Ilot B RDC Oran ABIDELAH MOHAMED lOT N) 33 lOTISSEMENT 73 St Remy Sidi Chami ABLA DAOUD Route de Sidi Benyebka n° 91 Hassi Mefsoukh ACHACHI NABIL Rue Akid Lotfi n° 03 0661-17-60-85 Es Sénia ACHACHI DALILA Hai Akid Abbes Route Nationale 189 B Ain El Turck ADDA DJELLOUL MOHAMED Hai Essabah Ct 338 Logts Bt L 04 n° 02 Sidi Chami ADDI FAIZA ADDI 19 Hai Salem Ilot n° 02 Tafraoui ADNANE AMINE 87 RUE BOUDJEMAA ABDELLAH ECKMUL (041)-36-64-61 Oran AGRED HADJER SAMIHA AGRED Hai El Yasmine Résidence El Nour 18 Bt D1 Local n° 02 et 04 Bir El Djir AINANA NADIA AINANA 83 Chemin de Wilaya Ct 192 Logts Ilot C Bloc 17 n° 67 Es Sénia AINOUCHE MALIK Ct yaghmourassen Hai Ain El Beida Bt B/19 N° 02 Oran AISSANI ZOHRA LAABID 09 ROUTE CANASTEL HAI KHEMISTI Bir El Djir AIT ALLAOUA SALEM Hai Cheikh Bouamama Ilot H5 Lotissement 188 Lots Lot n° 35 Ilot G Oran AIT TAYEB MAHFOUD ISHAK MOUNIR 06 Rue Khiat Bensalem Local n° 02 Hai Chouhadas Oran AKOUN FATIMA ZOHRA TAHRI HAI MAHEDDINE RUE MON SENIEUR KANTAL ANGIF RUE LIEGE N°12 Oran ALABDULRAHMEN SOUMIA -

Gestion De La Ressource En Eau Du Système

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’HYDRAULIQUE -ARBAOUI Abdellah- DEPARTEMENT D’HYDRAULIQUE URBAINE MEMOIRE DE MASTER Pour l’obtention du diplôme de Master en Hydraulique Option: ALIMENTATION EN EAU POTABLE THEME : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DU SYSTEME HYDRAULIQUE MAO - MACTA Présenté Par : BOUGHAZI Safaa Devant les membres du jury Nom et Prénoms Grade Qualité Mr RASSOUL Abdelaziz M.C.A Président Mr KAHLERRAS Djillali M.C.B Examinateur Mme AMMOUR Fadhila M.A.A Examinateur Mme SALHI Chahrazed M.A.A Examinateur Mr SALAH Boualem Professeur Promoteur Session Juin – 2018 REMERCIEMENTS Nous remercions tout d’abord, Dieu de nous avoir donné la puissance, la volonté et le courage pour établir ce modeste travail de recherche. Un hommage appuyé revient notre famille : parents, frères et sœurs pour leur soutien moral et matériel. Ces quelques lignes ne vont jamais exprimer à la juste valeur notre reconnaissance à l’égard de notre encadreur Mr SALAH Boualem, pour sa disponibilité, son professionnalisme et surtout, pour son savoir faire, générosité et l’ensemble de ses cours qui nous ont fait arriver à ce stade de réflexion. Toute gratitude à nos professeurs et enseignants qui nous ont guidés au cours de notre formation pour leurs soutiens, encouragements, et surtout pour l’effort qu’ils ont fournis pour notre bien être intellectuelle. Nos respects aux membres de jury qui nous feront l'honneur d'apprécier ce travail. Nous tenons également, à remercier tous le personnel de la SEOR pour leurs conseils et orientation et spécialement Mr KERROUM Youcef , Mr ABED Ilyes qui nous ont énormément aidé à trouver les touches exactes grâce auxquels plusieurs anomalies ont étaient corrigées d’où notre vision et l’application de travail est devenu plus facile. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date

Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

De La Population Enquêtée Section I : Présentation De La Commune D’Oran……………… ……………42

UNIVERSITE D’ORAN FACULTE DES SCIENCES SOCIALES DEPARTEMENT DE DEMOGRAPHIE Mémoire présenté en vue de l’obtention du magistère en démographie Option : production et analyse des données L’ENVIRONNEMENT urbain : Perceptions, opinions et comportements des ménages Cas DE LA commune d’ORAN Directeur de recherche : Présenté par : Mr DELENDA Aissa Mlle BOUDIA Leila Membre du jury : M. ALAOUI Ahmed : Professeur de l’Enseignement Supérieur, Université d’Oran, Président. M. DELENDA Aissa : Maitre de Conférences, Université d’Oran, Directeur de recherche. M. FODIL Abdelkrim : Maitre de Conférences, Université d’Oran, Examinateur. M. AMEUR AMEUR Ahmed : Maitre de Conférences, Université du Mostaganem, Examinateur. OCTOBRE 2009 DEDICACE Louanges à Dieu le puissant, le miséricordieux pour m'avoir donné la santé et le courage de mener à terme cette recherche pédagogique. Il importe pour moi de dédier ce travail : - A mon père et ma mère pour les efforts sans égales qu'ils n'ont cessé de faire en vue de ma réussite. Ce travail est le résultat de leur sollicitude et de leur générosité. Qu’ils en soient éternellement remerciés, - A mes tantes qui m'ont toujours soutenu pendant les moments de bonheur comme de malheur, - A mon grand père, que Dieu lui accorde une longue vie, et une bonne santé, - A ma sœur, ma petite nièce et tous mes frères, - A tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de mes études. REMERCIEMENTS Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidé lors de la réalisation de ce Magister, et en particulier Mr DELENDA AISSA mon directeur de recherche pour m'avoir accompagné tout au long de mon travail. -

Le Village De SAINT LOUIS Devenu BOUFATIS À L'indépendance

INFO 549 St LOUIS « Non au 19 mars » VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 1/ Le village de SAINT LOUIS devenu BOUFATIS à l’indépendance Village de l’Ouest algérien situé à 27 kilomètre, à l’Est, d’ORAN sur la route qui, passant par ASSI AMEUR, mène à SAINT DENIS DU SIG. Présence Turque 1515- 1830 Avant 1830, la petite tribu de SIDI BOU FATIS, située sur les terrains occupés par les jardins de la sortie du village actuel, ne devait comprendre qu’une quarantaine de familles. Elle cultivait la riche plaine qui s’étend au pied des communaux. La culture des céréales nécessaires à l’alimentation et l’élevage des moutons et des chèvres, suffisaient à faire vivre cette tribu dont le chef Messaoud BEL GOTNI, avait exercé, sous domination turque, les fonctions de percepteur d’impôts Présence Française 1830- 1962 C’est en 1831 que les Français occupèrent ORAN ; sa banlieue reçut des colons agricoles 13 ans plus tard seulement. Entre ORAN et ARZEW, toute une série de centres agricoles furent semés de bonne heure dans la plaine : SAINTE LEONIE était créée en 1846, puis en 1848 datent ARCOLE, VALMY, MANGIN, ASSI BOU NIF, ASSI AMEUR, ASSI BEN OKBA, FLEURUS, LEGRAND, SAINT CLOUD, RENAN, KLEBER et aussi SAINT LOUIS Capture de la Smala d'ABD-EL-KADER, 16 Mai 1843, immortalisée par Horace VERNET. http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Smala SAINT LOUIS, bâti sur une colline, est à une altitude de 109 mètres au dessus du niveau de la mer. SAINT LOUIS est formé de 16 quartiers groupés symétriquement. -

18 19 Dhou El Kaada 1434 25 Septembre 2013 JOURNAL

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 18 25 septembre 2013 Ressort territorial de la conservation Wilaya Designation de la conservation Daira Commune OUARGLA Ouargla Ouargla , Rouissat SIDI KHOUILED Sidi Khouiled Sidi Khouiled, Ain Beida, Hassi Ben Abdellah N'goussa N'goussa OUARGLA Hassi Messaoud Hassi Messaoud El Borma El Borma TOUGGOURT Touggourt Touggourt, Nezla, Zaouia El Abidia, Tebesbest Megarine Megarine, Sidi Slimane TEMACINE Temacine Temacine, Blidate Ameur El Hadjira El Hadjira, El Alia Taibet Taibet, M'naguer, Bennaceur ORAN EST Secteur urbain : Seddikia, El Makkari, El Manzah, Ibn Sina ORAN CENTRE Secteur urbain : El Emir, Sidi El Houari, Sidi Bachir ORAN OUEST Secteur urbain : El Badr, El Mokrani, El Hamri, El Othmania, Bouamama ARZEW Arzew Arzew, Sidi Benyebka Bethioua Bethioua, Ain Biya, Marsa El Hadjadj ORAN Gdyel Gdyel, Ben Freha, Hassi Mefsoukh, BIR EL DJIR Bir El Djir Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, ES SENIA Es Senia Es Senia, Sidi Chahmi, El Kerma OUED TLELAT Oued Tlelat Oued Tlelat, Tafraoui, El Braya, Boufatis AIN TURK Ain Turk Ain Turk, Mers El Kebir, El Ançor, Bousfer Boutlelis Boutlelis, Misserghin, Ain El Kerma EL BAYADH El Bayadh El Bayadh BOUALEM Boualem Boualem, Sidi Amar, Sidi Slimane, Stiten, Sidi Taifour BREZINA Brezina Brezina, Ghassoul, Krakda EL BAYADH BOUGTOB Bougtob Bougtob, El Kheiter, Tousmouline Rogassa Rogassa,, Kef Lahmar, Cheguig LABIODH SIDI Labiodh Sidi Cheikh Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Ain El Orak, Arbaout CHEIKH Boussemghoun Boussemghoun Chellala Chellala, El Mehara ILLIZI Illizi Illizi ILLIZI Djanet Djanet, Bordj El Houasse IN AMENAS In Amenas In Amenas, Bordj Omar Driss, Debdeb,. -

022.Qxp (Page 1)

Adrar Règlement de la crise libyenne Les explosions nucléaires dans le Sahara John O’Rourke souligne algérien, crime contre l’humanité l’habilité de l’Algérie Lire page 4 Lire page 6 INFORMER ET PENSER LIBREMENT Quotidien National d’Information - 9e Année - Jeudi 13 février 2020 - 18 Joumada Al Thani 1442 - N° 2321 - Algérie : 10 DA / 1 € www.lechodalgerie-dz.com Plan d’action du gouvernement Le Premier ministre répond aujourd’hui aux députés © uidoum G ateh F Photo : Lire page 3 Lire Abdelwahab Ziani sur les ondes de la Radio nationale appelle à une : «Une tripartite réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats dans les plus brefs délais» Le président de la Confédération des industriels et patrons algériens (CIPA), Abdelwahab Ziani, a appelé, hier à Alger, à la tenue dans les plus brefs délais d’une tripartite réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats, afin de discuter du modèle économique, qui pourrait être mis sur pied pour une économie forte et durable. «Il est très important que cette tripartite se tienne dans les plus brefs délais afin de mettre en place une stratégie s’appuyant sur la valorisation des ressources nationales et du potentiel humain compétent et ce, pour sortir de la crise économique», a souligné Ziani sur les ondes de la Radio nationale. Il a insisté, dans le même cadre sur l’impérativité de créer «le modèle économique algérien» en s’appuyant sur des compétences algériennes. «Pour réaliser ce modèle économique algérien il faudra tout d’abord faire confiance aux entreprises algériennes à leur tête les start-ups qui peuvent réduire de 50% la facture des importations qui coûtent annuellement des milliards de dollars.. -

Journal Officiel

N° 47 Mercredi 19 Dhou El Kaada 1434 52ème ANNEE Correspondant au 25 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL Tunisie (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........….........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 19 Dhou El Kaada 1434 2 25 septembre 2013 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 13-319 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l'agriculture et du développement rural...................................................... -

Quantitative and Qualitative Characterization of Municipal Solid Waste in Western Algeria: Impact of Population Growth

International Journal on ISSN 2077-3528 “Technical and Physical Problems of Engineering” IJTPE Journal (IJTPE) www.iotpe.com Published by International Organization of IOTPE [email protected] December 2020 Issue 45 Volume 12 Number 4 Pages 28-35 QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERIZATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN WESTERN ALGERIA: IMPACT OF POPULATION GROWTH F.Z. Derias * M. Mekakia Mehdi Z. Lounis Laboratory of Industrial Safety and Sustainable Development Engineering, Institute of maintenance and industrial Safety, University of Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, Bir El Djir, Oran, Algeria [email protected], [email protected], [email protected] *. Corresponding Author Abstract- The growth in population, the emergence of atmosphere to many hygiene and sanitation issues, such as new materials and packaging culture, the emergence of leachate production. This last is a liquid that contains socio-economic activities, and changes in lifestyle and higher levels of contaminants in young landfills than in old consumption, have greatly favored urban waste ones [2]. The waste management status represents not just generation. The goal of this analysis is to see the evolution the amount of garbage output but also the quality of the of waste output in urban areas in recent years (2012/2019) problem's preservation at the level of the responsible and to see the factors affecting the quantity and quality of authorities. waste generated in the west Algerian town of Oran. This More than 3000 so-called unregulated landfills were would contribute to better decision-making surrounding reported by the Ministry of the Environment, covering a the current situation. This research has shown that the region of more than 150,000 hectares and generally located population of the state of Oran is gradually growing each on agricultural land or by rivers [3], and prior to 2012, year and is moving in the Bir El Djir and Essenia sectors. -

2010-2011 Nom Et Prénom Classement Académique Université

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique Université d’Oran Es-Senia Département de Démographie Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magistère en démographie Option : production et analyse quantitative des données Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de magistère en démographie Option : production et analyse quantitative des données Sous la direction : Présentée par : Dr. DELENDA AISSA Mme BOUSAHABA BADRA Membre du jury Nom et prénom Classement académique université FODIL Abd elkarim Maitre de Conférences Université d’Oran président LOUADI TAyeB Maitre de Conférences Université d’Oran examinateur HAFfAD tahar Maitre de Conférences Université de Batna examinateur DELENDA AISSA Maitre de Conférences Université d’Oran encadreur ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 JE REMERCIE DIEU QUI M’A INSPIRE PATIENCE ET VOLONTE, ET LA FORCE AFIN DE REALISER CETTE RECHERCHE PEDAGOGIQUE. JE TIENS A EXPRIMER MA PROFONDE GRATITUDE, A MON R DIRECTEUR DE RECHERCHE « M DELENDA AISSA » POUR SA PERMANENTE DISPONIBILITE, SES ORIENTATIONS QUI M’ONT PERMIS DE MENER MA RECHERCHE A BON PORT. MES REMERCIEMENTS IRONT ENSUITE AUX MEMBRES DU JURY QUI NOUS FONT L'HONNEUR DE LE JUGER. JE REMERCIE EGALEMENT MON DIRECTEUR DE TRAVAIL « MR MERABET MOUNCEF », MES PROFESSEURS ET L’ENSEMBLE PERSONNELS ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT DE DEMOGRAPHIE. MERCI JE DEDIE CE TRAVAIL ; A MON CHER MARI « ISMAÏL » QUI M’A BEAUCOUP AIDE ET PATIENTE ; CE TRAVAIL EST LE RESULTAT DE SON SOLLICITUDE ET DE SON GENEROSITE. A MES TRES CHERS PARENT QUI M’ONT ENCOURAGE A ETUDIE ET A L’AIDE DE LEURS PRECIEUX CONSEILS QUI MON AMENER JUS QU’AU LA… A MES CHERES SŒURS.