De La Population Enquêtée Section I : Présentation De La Commune D’Oran……………… ……………42

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

El Watan De Poste Incendiés Par LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mercredi 16 Avril 2008 Des Jeunes En Colère P

GDYEL (ORAN) Le tribunal et le bureau El Watan de poste incendiés par LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mercredi 16 avril 2008 des jeunes en colère P. 7 N° 5303 - Dix-huitième année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1 €. USA : 2,15 $. ISSN : 1111-0333 - http://www.elwatan.com LE RASSEMBLEMENT DES SYNDICATS AUTONOMES EMPÊCHÉ ONU Ouyahia représentera Bouteflika Des manifestants Ouyahia par-ci, Ouyahia par-là. L'ex-chef du gouvernement, Ahmed Ouyahia, sans charge officielle depuis le remaniement gouvernemental de juin 2007, bastonnés par la police reprend décidément du service. Et du service actif. Après Delhi les 8 et 9 avril où Ouyahia a eu à représenter «personnellement» le président Abdelaziz Bouteflika au 1er sommet Inde- Afrique, c'est à New York qu'il devra cette fois-ci «seconder» le chef de l'Etat à la réunion du Conseil de sécurité prévue aujourd'hui. (Suite page 4) Aziri M. POPULATION Début aujourd'hui du 5e recensement général Le 5e recensement général de la population et de l'habitat en Algérie, dont les préparatifs ont été entamés il y a près de deux ans, débutera aujourd'hui et s'étalera sur une quinzaine de jours. Cette opération d'envergure d'intérêt national «incontestable» va mobiliser sur le terrain quelque PHOTO : H. LYES PHOTO 60 000 agents recenseurs et es cris fusent de partout : «Barakat», «y en a mar- «accueillir» en cette matinée de mardi le rassemble- policiers antiémeute, qui contrôlent les alentours du personnels d'encadrement re», «à bas la répression». Les manifestants arri- ment auquel ont appelé les syndicats autonomes de la palais, ne leur laissent aucune chance. -

Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring

Integration of Multi Criteria Analysis ICAASE'2014 Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Farah Amina Zemri Djamila Hamdadou LIO Laboratory LIO Laboratory BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria [email protected] [email protected] Abstract – The present study aims to integrate Multi Criteria Analysis Methods (MCAM) to a decision support system based on SOLAP technology, modeled and implemented in other work. The current research evaluates on the one part the benefits of SOLAP in detection and location of epidemics outbreaks and discovers on another part the advantages of multi criteria analysis methods in the assessment of health risk threatening the populations in the presence of the risk (presence of infectious cases) and the vulnerability of the population (density, socio-economic level, Habitat Type, climate...) all that, in one coherent and transparent integrated decision-making platform. We seek to provide further explanation of the real factors responsible for the spread of epidemics and its emergence or reemergence. In the end, our study will lead to the automatic generation of a risk map which gives a classification of epidemics outbreaks to facilitate intervention in order of priority. Keywords – Multi criteria Analysis Decision Support (MCAM), Spatial Data Mining (SDM), Spatial on Line Analysis Processing (SOLAP), Data warehouse (DW), Epidemiological Surveillance (SE). devoted to the PROMETHEE method tool used for the development of multi criteria decision 1. INTRODUCTION support system suggested. A real case study which is a first validation step of our proposed Epidemic prevention is a public health concern. -

La Couverture Sanitaire De La Wilaya D'oran

La couverture sanitaire de la wilaya d’Oran Pr. Larbi ABID La wilaya d'Oran est située au nord-ouest du pays. Peuplée de 1 734 133 habitants en 2014 pour une superficie de 2 114 km2, elle est bordée à l'est par la wilaya de Mostaganem, au sud-est par celle de Mascara, au sud-ouest par celle de Sidi Bel Abbes et à l'ouest par celle d’Ain Témouchent. Le relief de la wilaya d’Oran est présenté selon six composantes naturelles : • La bordure côtière où on distingue les côtes rocheuses s’étalant des monts d’Arzew jusqu’à Mers El Kebir à l’Ouest et du Cap Lindles jusqu’à Cap Sigal, limite administrative de la wilaya ; les plages sableuses de la basse plaine de Bousfer-les Andalouses et de la baie d’Arzew. • Les collines du Sahel constituées par les monts d’Arzew : Ensemble de hautes collines bordant toutes les falaises abruptes allant d’Arzew à Canastel (Est d’Oran) et le Murdjadjo et ses prolongements à l’Ouest. • La basse plaine littoral de Bousfer-Les Andalouses, ensemble pénéplaine déclinant vers le Nord, très abrité par les collines sahéliennes disposées en amphithéâtre. Un seul cours d’eau important draine cette basse plaine à l’Ouest, l’oued Sidi Hammadi près du complexe touristique des Andalouses. • Le plateau d’Oran-Gdyel, s’étendant sur une vaste superficie, des piémonts du Murdjadjo, jusqu’au Sahel d’Arzew. Ce plateau est marqué par une absence de drainage et de nombreuses dépressions plus ou moins salées : la grande Sebkha d’Oran qui marque la limite du Plateau à l’Ouest, la Daya Morsli, le lac Télamine, les Salines d’Arzew limite du plateau à l’Est. -

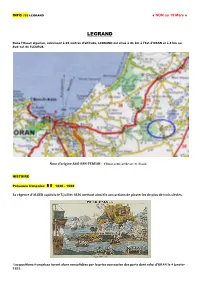

LEGRAND « NON Au 19 Mars »

INFO 753 LEGRAND « NON au 19 Mars » LEGRAND Dans l’Ouest algérien, culminant à 96 mètres d’altitude, LEGRAND est situé à 21 km à l’Est d’ORAN et à 4 km au Sud-est de FLEURUS. Nom d’origine ASSI-BEN-FEREAH - Climat semi-aride sec et chaud. HISTOIRE Présence française 1830 - 1962 La régence d’ALGER capitula le 5 juillet 1830 mettant ainsi fin aux actions de pirateries de plus de trois siècles. Les positions françaises furent alors consolidées par la prise successive des ports dont celui d’ORAN le 4 janvier 1831. Charles DAMREMONT (1793/1837 Constantine) Amable PELISSIER (1794/1864) Louis Juchault LAMORCIERE (1806/1865) C'est dans une ville en grande partie détruite, à la suite du violent tremblement de terre (1790) qu'a connu la ville, peuplée de 2 750 âmes, qu'entrent les Français à ORAN, commandés par le comte Denys de Damrémont. Les événements militaires qui s'étaient succédé sans interruption depuis 1831, n'avaient pas permis de s'occuper sérieusement de colonisation. Ce ne fut guère qu'à la fin de l'année 1845 que, grâce à l'activité et à l'énergie déployées par le général BUGEAUD, aidé des généraux LAMORICIERE et CAVAIGNAC, et du colonel PELISSIER, la province d'Oran se trouva à peu près pacifiée. ABD-EL-KADER ben Muhieddine (1808/1883) Thomas BUGEAUD (1784/1849) Cependant, dès 1841, le général BUGEAUD avait pris l'initiative de la colonisation, et des fermes militaires avaient été créées à MISSERGHIN par les spahis, au camp du Figuier par le 1er bataillon d'infanterie légère, à LA-SENIA par le 56e de ligne. -

Ménages-Logements Et Structure Familiale.Pdf

Université d’Oran 2 Faculté des sciences sociales Département de démographie Mémoire Pour l’obtention du diplôme de Magistère En démographie Ménages – logements et structures familiales dans la wilaya d’Oran depuis 1966. Présentée et soutenue publiquement par : Melle : GOUNANI Karima Devant le jury composé de : -M. KOUIDRI Professeur Université d’Oran 2 Président -F. BENABDALLAH Maitre de Conférences Université d’Oran 2 Encadreur -N. DAOUDI Professeur Université d’Oran 2 Examinateur -T. LOUADI Professeur Université d’Oran 2 Examinateur Année universitaire 2015-2016 Dédicace. Je dédie ce travail à tous ceux qui aiment la recherche scientifique, à mes chers parents et ma chère grand-mère « DADA », comme je le dédie aussi au chef de département de démographie Mr. FODIL et à mon encadreur Mme F.BENABDALLAH qui m’a beaucoup aidée dans la réalisation de ce travail. Remerciements Je remercie Dieu « Allah » qui m’a donnée le courage pour achever ce travail et de m’avoir aidée à revenir après une longue durée de maladie; je remercie également mon professeur Mr. FODIL, et mon encadreur Mme. BENABDALLAH, sans oublier bien sur les membres du jury pour leur présence et leur patience. Merci. Sommaire Pages : -Introduction générale 01 -Problématique 03 -Hypothèses 11 -Objectifs 12 -Les motivations 12 -Les limites de l’étude 12 -Concepts relatives au logement et à la population 13 -Mesure de la fiabilité des données 15 -Les indicateurs utilisés pour la mesure du niveau d’occupation des logements 16 -Plan du travail 17 -Synthèse des travaux 18 -Présentation -

World Bank Document

.4 8 - )s (>0 Z(1 '- /// ilocument ot The World Bank FOR JFtICIAI L'SE ONLVh Public Disclosure Authorized Report No. 12357-AL STAFF APPRAISAL REPORT DEMOCRPTIC AN) POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA Public Disclosure Authorized WATER SUPPLY AND SEWERAGE REHABILITATION PROJECT MAY 5, 1994 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Infrastructure Operations Division Maghreb and Iran Department Middle East and North Africa Regional Office This document has a restricted distribution and may be used by recipients orly in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without A arld Bank authorization. EXCHANGE RATE Currency Unit: Algerian Dinar (DA) - 100 Centiies Eguivalency of 1 US5 in DA since 1985 1985 5.03 1986 4.70 19878 4.85 1988 5.92 1989 7.46 1-990 8. (10 1991 17.35 199? 22.49 1993 22.00 1994 (APRIL 12) 36.00 ABBREVIATIONS bbl/d : barrels per day mm : millimecer ha : hectare MM3 : million of cubic meters Km kilometer MMT : million of metric tons lcpd : liters per capita per day m3 / : cubic meters per second GLOSSARY OF ACRONYMS AGEP : Agence Nationale de 1'Eatt Potable et Industrielle et de 1'Assainissement AGID : Agence Nationale de Rdalisation et de Gestion des Infrastructures Hydrauliques pour Irrigation et le Drainage ANB : Agence Nationale des Barrages ANID : Agence Nationale d'Irrigation et de Drainage ANRH : Agence Nationale des Ressources Hydrauliques DGAIH : Direction des Grands Amenagements et Infrastructures Hydrauliques DHW : Direction de l'Hydraulique de la Wilaya DRFUE -

Baisse Notable Des Ventes De Moutons Cette Année

Horaire des prières Fajr : 04h01 Dohr : 12h54 Asr : 16h44 Maghreb : 20h02 Isha : 21h40 DK NEWS MÉTÉO Alger : 32° 21° Oran : 33° 21° Annaba : 36° 19° QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION Béjaïa : 34° 20° Tamanrasset: 37° 26° Jeudi 22 juillet 2021 / 12 Dhou Al-Hidjah 1442 - N° 2826 - 8e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€ www.dknews-dz.com MESURES DE GRÂCE APN BANQUE D'ALGÉRIE Le Président La sortie du régime ‘’Les exportateurs Tebboune signe marocain témoigne de son disposent de 100% deux décrets "échec cuisant" à occulter le des leurs recettes présidentiels droit du peuple sahraoui en devise’’ P. 3 P.24 P.24 EFFET DE LA COVID-19 SUR LES FÊTES DE L’AID EL ADHA Baisse notable des ventes de moutons cette année Les ventes de bêtes de sacrifice pour l'Aid el- adha ont enregistré une baisse notable cette année, a indiqué un responsable à la fédération nationale des éleveurs. S'exprimant à cette occasion, le vice- président de la fédération chargé du commerce et du financement, Belkacem Mezroua a précisé que selon les premières estimations de la fédération, les ventes de bêtes de sacrifice pour l'Aid el- adha ont chuté presque de moitié par rapport à 2019 où 06 millions de têtes de moutons ont été vendues contre 03 millions cette année. P. 6 DKnews-APS 59E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA POLICE ALGÉRIENNE PÉTROLE BARRAGE VERT L'Algérie appelée M. Beldjoud réitère à consolider l'engagement à préserver Un programme pour ses capacités de les acquis de la Police la réhabilitation à travers 30 wilayas production algérienne P. -

Liste Des Pharmacies Privees

LISTE DES PHARMACIES PRIVEES NOM PRENOM NOM_JFILLE ADR_PROFESSIONNELLE NUM_TEL COMMUNE ABASSI AMINA ABASSI Lotissement El hayette Lot n° 17 Es Sénia ABDELILAH LEILA KHADIDJA ABDELILAH 72 Bd EMIR Khaled Hai Mahieddine Oran ABDELMALEK FEWZIA ZONE USTO Ct DES PYRAMIDE 150 Logts Bloc N°06 RDC Bir El Djir ABDELOUAHAD DJILALI 19 RUE M'KAIDECHE CHERIF KOUIDER Boutlélis ABDRRAHIMI FOUZIA 85 AV EMIR KHALED (041)-34-36-19 Oran ABID HANA EL MEZOUAD cOOP iMMOB 19 jUIN N) 15 lOCAL N) 05 Es Sénia ABIDA SOUMIA ABIDA Hai Bouamama N° 55 Ilot B RDC Oran ABIDELAH MOHAMED lOT N) 33 lOTISSEMENT 73 St Remy Sidi Chami ABLA DAOUD Route de Sidi Benyebka n° 91 Hassi Mefsoukh ACHACHI NABIL Rue Akid Lotfi n° 03 0661-17-60-85 Es Sénia ACHACHI DALILA Hai Akid Abbes Route Nationale 189 B Ain El Turck ADDA DJELLOUL MOHAMED Hai Essabah Ct 338 Logts Bt L 04 n° 02 Sidi Chami ADDI FAIZA ADDI 19 Hai Salem Ilot n° 02 Tafraoui ADNANE AMINE 87 RUE BOUDJEMAA ABDELLAH ECKMUL (041)-36-64-61 Oran AGRED HADJER SAMIHA AGRED Hai El Yasmine Résidence El Nour 18 Bt D1 Local n° 02 et 04 Bir El Djir AINANA NADIA AINANA 83 Chemin de Wilaya Ct 192 Logts Ilot C Bloc 17 n° 67 Es Sénia AINOUCHE MALIK Ct yaghmourassen Hai Ain El Beida Bt B/19 N° 02 Oran AISSANI ZOHRA LAABID 09 ROUTE CANASTEL HAI KHEMISTI Bir El Djir AIT ALLAOUA SALEM Hai Cheikh Bouamama Ilot H5 Lotissement 188 Lots Lot n° 35 Ilot G Oran AIT TAYEB MAHFOUD ISHAK MOUNIR 06 Rue Khiat Bensalem Local n° 02 Hai Chouhadas Oran AKOUN FATIMA ZOHRA TAHRI HAI MAHEDDINE RUE MON SENIEUR KANTAL ANGIF RUE LIEGE N°12 Oran ALABDULRAHMEN SOUMIA -

Etude De L'évolution Spatio-Temporelle De L'agglomération Du Littoral Oranais Par Utilisation De La Télédétection Et De

Cadernos de Geografia nº 39 - 2019 Coimbra, FLUC - pp. 17-27 Etude de l’évolution spatio-temporelle de l’agglomération du littoral Oranais par utilisation de la télédétection et des SIG Evolution study of spatial-temporal urban area of coastal Oran using remote sensing and GIS Smahi Zakaria Université d’Oran2, Département de Géographie et de l’Aménagement du Territoire, BP 1524 EL MNAOUER, Oran, Algérie [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2131-7667 Remaoun Khadidja Université d’Oran2, Département de Géographie et de l’Aménagement du Territoire, BP 1524 EL MNAOUER, Oran, Algérie [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9002-6129 Résumé: Cette présente étude a pour objectif de cartographier la croissance spatiale du groupement urbain d’Oran et des agglomérations du littoral ouest oranais par utilisation de l’approche photo interprétation et des SIG afin de mesurer la dynamique spatiale des espaces bâtis ainsi que leurs surfaces et localisations. Pour cela, deux images spatiales ont été utilisées issues des satellites LANDSAT datant respectivement de 1987 et 2016 ainsi des cartes topographiques de 1987. Les résultats obtenues sont discutés et comparés à l’étude de l’évolution démo- graphique sur les quatre derniers recensements de RGHP (Recensement général de la population et de l’habitat). Les résultats ont montré que le phénomène de la saturation des principales villes du littoral ouest oranais (Oran, Ain El Turck) a été accompagné d’un coté de la croissance démographique importante, et d’un autre côté de la réalisation des nouvelles zones d’habitat urbain planifié intense. -

Avis De National Ouvert

AVIS DE NATIONAL OUVERT Objet:Transport du personnel Organisme:ETTERKIB (SOCIETE DE MONTAGE INDUSTRIEL) Adresse:Route nationale N° 01-BP 06, Boufarik, 09400, Blida Téléphone:025 28 37 18 Site web: www.etterkib.dz Wilaya:Blida Date Publication:31-12-2018 Date d'echéance:19-01-2019 ETTERKIB/SPA Societe De Montage Industriel AVIS D?APPEL D?OFFRES NATIONAL OUVERT A.O.N.O N° 005/ETT/DTX/DM/2018 La societe de montage industriel ETTERKIB/SPA, société du groupe SONELGAZ, sise à Boufarik Route Nationale N°01 BP 06, wilaya de Blida NIF : 099909080272719 invite, par le présent appel d?offres national ouvert, les soumissionnaires spécialisés dans le transport du personnel à présenter leurs offres pour : Le transport du personnel d?ETTERKIB au niveau du chantier de la centrale de Boutlelis wilaya d?ORAN, du point de départ vers le lieu du travail en rotation (Aller et retour), en lignes de transport séparées : LOT 01- ligne 01 : ARZEW ? Chantier de Boutlelis ? ARZEW. - Matin : Aller du lieu de départ (ARZEW) vers le lieu du travail (Chantier de Boutlelis). - Soir : Retour du lieu de travail (Chantier de Boutlelis) vers le lieu du départ (ARZEW). LOT 02- ligne 02 : BETHIOUA ? Chantier de Boutlelis ? BETHIOUA. - Matin : Aller du lieu de départ (BETHIOUA) vers le lieu du travail (Chantier de Boutlelis). - Soir : Retour du lieu de travail (Chantier de Boutlelis) vers le lieu du départ (BETHIOUA). LOT 03- ligne 03 : GDYEL ? Chantier de Boutlelis ? GDYEL. - Matin : Aller du lieu de départ (GDYEL) vers le lieu du travail (Chantier de Boutlelis). - Soir : Retour du lieu de travail (Chantier de Boutlelis) vers le lieu du départ (GDYEL). -

INFO 505 MANGIN 1/ La Commune De MANGIN Devenue EL BRAYA À L

INFO 505 MANGIN « Non au 19 mars » VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 1/ La commune de MANGIN devenue EL BRAYA à l’indépendance Dans l’Ouest algérien, culminant à 111 mètres d’altitude, le village de MANGIN est situé à 14 km au Sud-est d’ORAN Présence Française 1830 -1962 C’est en 1831 que les Français s’installent à ORAN ; sa banlieue reçut des colons agricoles treize ans plus tard seulement. Quarante-deux colonies furent constituées en vertu du décret de l'Assemblée nationale française du 19 septembre 1848 : -12 dans la province d'ALGER, -21 dans la province d'ORAN, -9 dans la province de CONSTANTINE. Entre ORAN et ARZEW, toute une série de centres agricoles furent semés entre 1846 et 1848. MANGIN, fut crée en 1848 et au premier recensement de 1851 il y avait 118 habitants ; à celui de 1897 ils seront 209, issus pour la plupart du Sud de la France. Dans la province d'ORAN, la mieux partagée des trois, les villages furent groupés aux environs d'ORAN : HASSI-AMEUR, HASSI-BEN-FERAH, HASSI-BEN-OKBA, HASSI-BOU-NIF, SAINT-LOUIS, FLEURUS et MANGIN. L'Administration, pour choisir l'emplacement des villages, avait cherché à résoudre en premier lieu la question de l'eau potable. Tous les nouveaux centres autour d'Oran avaient été placés auprès d'anciens puits, ou ‘’HASSI’’, dont les noms indigènes ont du reste été souvent gardés sans changement. MANGIN reçoit ce nom en hommage à Charles MANGIN (1866/1925), Général et qui fut Inspecteur général des troupes coloniales.