Aufdeckung Des „Extraordinary Rendition Program“ Der CIA Durch Stephen Grey

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dangerous Ambivalence: UK Policy on Torture Since 9/11

November 2006 Number 1 Dangerous Ambivalence: UK Policy on Torture since 9/11 Summary ................................................................................................................. 1 Lessons from History ...............................................................................................3 A New Ambivalence toward Torture ......................................................................... 6 Torture as Response to Terrorism ........................................................................7 Human rights and security: the false dichotomy.............................................7 Policing and prosecution as a means of confronting terror ............................ 9 The cost of abandoning the rules................................................................. 12 Undermining the Torture Ban ................................................................................. 14 Torture Evidence in Legal Proceedings:.............................................................. 14 Sending People back to the Risk of Torture........................................................16 The British way ............................................................................................ 21 No safeguard against torture .......................................................................24 Trying to Rewrite the Rules on Deportation to Torture.........................................27 Complicity in U.S. Abduction and Torture: British Refusal to Ask Questions ......30 Complicity in Illegal Transfers............................................................................34 -

Battle to Save Children from Gang Terror

City Research Online City, University of London Institutional Repository Citation: Lashmar, P. (2008). From shadow boxing to Ghost Plane: English journalism and the War on Terror. In: Investigative Journalism. (pp. 191-214). Abingdon, UK: Routledge. ISBN 9780415441445 This is the accepted version of the paper. This version of the publication may differ from the final published version. Permanent repository link: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/19055/ Link to published version: http://dx.doi.org/10.4324/9780203895672 Copyright: City Research Online aims to make research outputs of City, University of London available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. URLs from City Research Online may be freely distributed and linked to. Reuse: Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. City Research Online: http://openaccess.city.ac.uk/ [email protected] From shadow boxing to Ghost Plane: English journalism and the War on Terror In my career as a journalist, there has never been a war on terror but a war of terror. John Pilger.1 “In our time, political speech and writing are largely the defense of the indefensible….This political language has to consist largely of euphemism, question-begging and sheer cloudy vagueness. Defenceless villages are bombed from the air, the inhabitants driven out into the countryside, the cattle machine gunned, the huts set on fire with incendiary bullets: this is called pacification. -

Video Terrorism

VIDEO TERRORISM 9/11 (2002) This heartfelt documentary was created by award-winning French filmmakers Jules and Gedeon Naudet, who simply set out to make a movie about a rookie NYC fireman and ended up filming the tragic event that changed our lives forever. The program includes additional footage and interviews with the heroic firefighters, rescue workers and the Naudet brothers, providing exclusive insight to their extraordinary firsthand experience of the day's events. 9/11: Press for Truth (2006) Based partly on Paul Thompson's book The Terror Timeline, this documentary chronicles the efforts of family members who lost loved ones in the 9/11 attack as they hound powerful officials to uncover the truth. The families succeed in generating an independent investigation, but more questions than answers emerge as the film spotlights secretive politicians, buried news items, government press conferences lacking substance and more. 444 Days to Freedom: What Really Happened in Iran (1997) Relive the dramatic events surrounding the infamous 444-day Iranian hostage crisis when, in 1979, a gang of radical Islamic students demanding the return of the Shah took prisoner Tehran's U.S. embassy staff. Despite the captors' eventual retreat, Jimmy Carter's presidency was brought to ruin and America's spirit was broken. Using rare archival footage, interviews and revealing documents, this film chronicles the hostages' harrowing ordeal. 60 Minutes - In Search of Bin Laden (September 25, 2005) Four years after 9/11, why hasn't Osama bin Laden been caught? Steve Kroft interviews Pakistani president Pervez Musharraf, who says bin Laden is still revered by many in his country. -

Outlawed: Extraordinary Rendition, Torture and Disappearances in the War on Terror

Companion Curriculum OUTLAWED: Extraordinary Rendition, Torture and Disappearances in the War on Terror In Plain Sight: Volume 6 A WITNESS and Amnesty International Partnership www.witness.org www.amnestyusa.org Table of Contents 2 Table of Contents How to Use This Guide HRE 201: UN Convention against Torture Lesson One: The Torture Question Handout 1.1: Draw the Line Handout 1.2: A Tortured Debate - Part 1 Handout 1.3: A Tortured Debate - Part 2 Lesson Two: Outsourcing Torture? An Introduction to Extraordinary Rendition Resource 2.1: Introduction to Extraordinary Rendition Resource 2.2: Case Studies Resource 2.3: Movie Discussion Guide Resource 2.4: Introduction to Habeas Corpus Resource 2.5: Introduction to the Geneva Conventions Handout 2.6: Court of Human Rights Activity Lesson Three: Above the Law? Limits of Executive Authority Handout 3.1: Checks and Balances Timeline Handout 3.2: Checks and Balances Resource 3.3: Checks and Balances Discussion Questions Glossary Resources How to Use This Guide 3 How to Use This Guide The companion guide for Outlawed: Extraordinary Rendition, Torture, and Disappearances in the War on Terror provides activities and lessons that will engage learners in a discussion about issues which may seem difficult and complex, such as federal and international standards regarding treatment of prisoners and how the extraordinary rendition program impacts America’s success in the war on terror. Lesson One introduces students to the topic of torture in an age appropriate manner, Lesson Two provides background information and activities about extraordinary rendition, and Lesson Three examines the limits of executive authority and the issue of accountability. -

PBS Newshour Length: 60 Minutes Airdate: 7/1/2011 6:00:00 PM Service: PBS Format: News Segment Length: 00:02:42

July 2011 PBS Quarterly Program Topic Report Category: Abortion NOLA: MLNH 010101 Series Title: PBS NewsHour Length: 60 minutes Airdate: 7/1/2011 6:00:00 PM Service: PBS Format: News Segment Length: 00:02:42 News Wrap: Minnesota's Government Shuts Down After Failed Budget Deal: In other news Friday, Minnesota's state government was closed for business. The shutdown began after Democratic Gov. Mark Dayton and Republican leaders failed to reach a budget deal. Also, new abortion laws are being challenged in Kansas and South Dakota. Category: Agriculture NOLA: NBRT 031010 Series Title: Nightly Business Report Length: 30 minutes Airdate: 7/15/2011 5:30:00 PM Service: PBS-PLUS Format: Magazine Segment Length: 00:00:00 Fate of Farmers in Debt Ceiling Dealing; Citi's Earnings Report Filled with Ups and Downs; Cong. Tom Graves on Tax Increase Tug of War; President Obama Demands Action on Debt Ceiling; Market Focus with Tom Hudson; Market Stats for July 15, 2011; Politics are Hurting the Stock Market. Category: Alcohol, Drug Abuse/Addiction NOLA: MLNH 010104 Series Title: PBS NewsHour Length: 60 minutes Airdate: 7/6/2011 6:00:00 PM Service: PBS Format: News Segment Length: 00:07:54 Legendary Pitcher Clemens Faces Opening Day of Perjury Trial: Jury selection began Wednesday in the federal perjury trial of former pitching star Roger Clemens. The record-setting major leaguer was charged with lying to Congress about the use of steroids and human growth hormones. Ray Suarez discusses the charges and what to expect in the trial with Sports Illustrated's David Epstein. -

ENDNOTES Endnotes

CHAPTER 1 ENDNOTES Endnotes 1 Guantánamo Remarks Cost Policy Chief His Job, CNN (Feb. 2, 2007), available at http://www.cnn. com/2007/US/02/02/gitmo.resignation (“When corporate CEOs see that those firms are representing the very terrorists who hit their bottom line back in 2001, those CEOs are going to make those law firms choose between representing terrorists or representing reputable firms.”). 2 Task Force staff interview with Moazzam Begg, Omar Deghayes, Bisher al-Rawi (Apr. 17, 2012) [hereinafter Begg, Deghayes, al-Rawi Interview]. 3 Neil A. Lewis, U.S. Military Eroding Trust of Detainees, Lawyers Say, N.Y. TIMES (Mar. 9, 2005), available at http://www.nytimes.com/2005/03/08/world/americas/08iht-gitmo.html (“Another lawyer, Marc Falkoff of New York, whose firm represents several Yemenis at the naval base in Cuba, said some of his clients had told him that a person who said he was a lawyer and had civilian clothes had conferred several times with some detainees. That person, Falkoff said his clients had told him, later appeared at the detention center in uniform, leading the inmates to distrust anyone claiming to be a lawyer and acting in their interest.”). See also Neil A. Lewis, Detainee’s Lawyer Says Captors Foment Mistrust, N.Y. TIMES (Dec. 7, 2005), available at http://www.nytimes.com/2005/12/07/international/07hamdan.html (“The Guantánamo authorities violated a court order by moving a prisoner from the general population there and placing him in close contact with a hard-core operative for Al Qaeda known for urging detainees to refuse to cooperate with their lawyers, according to papers filed with the United States District Court here by Lt. -

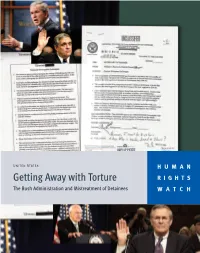

Getting Away with Torture RIGHTS the Bush Administration and Mistreatment of Detainees WATCH

United States HUMAN Getting Away with Torture RIGHTS The Bush Administration and Mistreatment of Detainees WATCH Getting Away with Torture The Bush Administration and Mistreatment of Detainees Copyright © 2011 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-789-2 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300 [email protected] Poststraße 4-5 10178 Berlin, Germany Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629 [email protected] Avenue des Gaulois, 7 1040 Brussels, Belgium Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471 [email protected] 64-66 Rue de Lausanne 1202 Geneva, Switzerland Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791 [email protected] 2-12 Pentonville Road, 2nd Floor London N1 9HF, UK Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800 [email protected] 27 Rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22 [email protected] 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333 [email protected] Web Site Address: http://www.hrw.org July 2011 ISBN: 1-56432-789-2 Getting Away with Torture The Bush Administration and Mistreatment of Detainees Summary ........................................................................................................................... 1 Recommendations ............................................................................................................ 12 I. Background: Official Sanction for Crimes against Detainees .......................................... 13 II. Torture of Detainees in US Counterterrorism Operations ............................................... 18 The CIA Detention Program ....................................................................................................... -

Issues in Investigative Practice Proceedings of Seminars at the Third International CIJ Logan Symposium London, 19/20 October 2018

Issues in Investigative Practice Proceedings of seminars at the third international CIJ Logan Symposium London, 19/20 October 2018 Maria Teresa Ronderos Matt Kennard Rachel Oldroyd Stephen Grey Gabriella Coleman Ed Moloney Gill Phillips Phil Chamberlain Bill Goodwin Julie Posetti Chris Woods Iona Craig Anand Gopal James Harkin Eyal Weizman Samaneh Moafi Eliot Higgins Sarah Giaziri centre for Laurent Richard investigative Pavla Holcova May Jeong journalism Silkie Carlo Joseph Cox Marie Gutbub Supported by: Fabio Natali Edited by Tom Sanderson Investigative Practice is a series of Each seminar lasted 60 mins and experimental seminars developed by aimed to: The Centre for Investigative Journalism especially for the 2018 • Address hurdles and Logan Symposium: Conspiracy. contradictory elements between emerging techniques and Over the course of the series invited traditional practice. guests and attendees were given the • Foster interdisciplinary opportunity to learn the tools, tactics collaboration between Introduction and strategies of traditional and journalists, hackers, academics, emergent investigations; from some of artists and activists in order to the world’s foremost journalists, challenge power and investigate thinkers and doers. abuses and injustice. • Create a network made up of Each session included an expert Chair people with a wide range of and Panel, but the discussion was perspectives on the issues, from open, informal and participatory, with academia to professional the intention that everyone present practitioners. had a -

The CIA's Extraordinary Rendition and Secret Detention Programme

The CIA’s extraordinary rendition and secret detention programme European reactions and the challenges of future international intelligence co-operation Claudia Hillebrand Netherlands Institute of International Relations Clingendael March 2009 CIP-Data Koninklijke bibliotheek, Den Haag Hillebrand, C. The CIA’s extraordinary rendition and secret detention programme European reactions and the challenges of future international intelligence co- operation The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael. ISBN: 978-90-5031-140-3 Language editing by: Peter Morris Desktop publishing by: Karin van Egmond Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Clingendael 7 2597 VH Den Haag Phone: +31 (0)70 – 3245384 Fax: +31 (0)70 – 3746667 P.O.Box 93080 2509 AB Den Haag E-mail: [email protected] Website: http://www.clingendael.nl © Netherlands Institute of International Relations Clingendael. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders. Clingendael Institute, P.O. Box 93080, 2509 AB The Hague, The Netherlands Contents 1. Introduction.................................................................................. 1 2. Extraordinary means in times of terror? ....................................... 5 Extraordinary renditions........................................................6 Detention camps, -

Open Society Justice Initiative | Globalizing Torture

GLOBALIZING TORTURE CIA SECRET DETENTION AND EXTRAORDINARY RENDITION ENDNOTES GLOBALIZING TORTURE CIA SECRET DETENTION AND EXTRAORDINARY RENDITION 2 Copyright © 2013 Open Society Foundations. This publication is available as a pdf on the Open Society Foundations website under a Creative Commons license that allows copying and distributing the publication, only in its entirety, as long as it is attributed to the Open Society Foundations and used for noncommercial educational or public policy purposes. Photographs may not be used separately from the publication. ISBN: 978-1-936133-75-8 PUBLISHED BY: Open Society Foundations 400 West 59th Street New York, New York 10019 USA www.opensocietyfoundations.org FOR MORE INFORMATION CONTACT: Amrit Singh Senior Legal Officer National Security and Counterterrorism [email protected] DESIGN AND LAYOUT BY: Ahlgrim Design Group PRINTED BY: GHP Media, Inc. PHOTOGRAPHY: Cover photo © Ron Haviv/VII 3 CONTENTS ACKNOWLEDGMENTS AND METHODOLOGY 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 RECOMMENDATIONS 9 SECTION I: INTRODUCTION 11 SECTION II: THE EVOLUTION OF CIA SECRET DETENTION AND 13 EXTRAORDINARY RENDITION OPERATIONS Extraordinary Rendition 13 Secret Detention and “Enhanced Interrogation Techniques” 15 Current Policies and Practices 19 SECTION III: INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS APPLICABLE TO 22 CIA SECRET DETENTION AND EXTRAORDINARY RENDITION Torture and Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment 23 Transfer to Torture or Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment 25 Arbitrary Detention and Enforced Disappearance 26 Participation in Secret Detention and Extraordinary Rendition Operations 27 SECTION IV: DETAINEES SUBJECTED TO POST-SEPTEMBER 11, 2001, 29 CIA SECRET DETENTION AND EXTRAORDINARY RENDITION SECTION V: FOREIGN GOVERNMENT PARTICIPATION IN 61 CIA SECRET DETENTION AND EXTRAORDINARY RENDITION SECTION VI: CONCLUSION 119 ENDNOTES 120 4 ACKNOWLEDGMENTS This report was written by Amrit Singh, Senior Legal Officer for the Open Society Justice Initiative’s National Security and Counterterrorism program, and edited by David Berry. -

Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy

Journal of Strategic Security Volume 4 Number 3 Volume 4, No. 3: Fall 2011 Article 3 Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy Mark J. Murray The George Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarcommons.usf.edu/jss Part of the Defense and Security Studies Commons, National Security Law Commons, and the Portfolio and Security Analysis Commons pp. 15-28 Recommended Citation Murray, Mark J.. "Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy." Journal of Strategic Security 4, no. 3 (2011) : 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.3.2 Available at: https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol4/iss3/3 This Article is brought to you for free and open access by the Open Access Journals at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Journal of Strategic Security by an authorized editor of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy Abstract This article examines the United States Government policy of extraordinary rendition as a response to terrorism. The paper provides a working definition of the term, outlines why it has become controversial, and uses case studies to examine success and failures of extraordinary rendition in practice. The paper concludes with lessons learned—more specifically, policy amendments—that are necessary to keep extraordinary rendition as a viable tool for the Obama Administration and mitigate political fallout against the United States from both its allies and enemies. This paper argues that extraordinary rendition provides flexibility to policymakers to detain terrorists in cases where an attack may be forthcoming and when other approved legal processes are slow to react. -

Alleged Secret Detentions in Council of Europe Member States

Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire AS/Jur (2006) 03 rev 22 January 2006 ajdoc03 2006rev Committee on Legal Affairs and Human Rights Alleged secret detentions in Council of Europe member states Information Memorandum II Rapporteur: Mr Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for Europe A. Introduction B. Steps taken to date C. Criminal investigations and other reactions a. Council of Europe member countries i. Overview ii. The more detailed cases of Italy and Switzerland • Italy • Switzerland b. Debate in North America D. Reminder: anti-terrorist action must respect human rights E. Preliminary analysis of the information already obtained a. Awareness of Council of Europe member states? b. Extraordinary rendition and torture - a link known and accepted? c. Secret detention centres d. Kosovo and Chechnya F. Looking ahead to the continuing investigation APPENDICES Appendix I: Alleged secret detentions in Council of Europe member states: Background information Appendix II: Letter of 19 December 2005 from Mr Dick Marty, Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights to the Chairpersons of the National Delegations Appendix III: Letter of 15 December 2005 from Mr Dick Marty, Chairperson of the Committee on Legal Affairs and Human Rights to Mr Antonio La Pergola, President of the European Commission for Democracy through Law Appendix IV: Communication of 21 November 2005 from the Secretary General of the Council of Europe to the Contracting Parties to the European Convention on Human Rights ________________________ F œ 67075 Strasbourg Cedex, tel: +33 3 88 41 20 00, fax: +33 3 88 41 27 02, http://assembly.coe.int, e-mail: [email protected] AS/Jur (2006) 03 2 A.