Schema Regional De Coherence Ecologique De Lorraine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer

475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

Characteristics and Seasonal Evolution of Firns and Snow Cornices in the High Vosges Mountains (Eastern France)

2009 Vol. 63 · No. 1 · pp. 51–67 CHARACTERISTICS AND SEASONAL EVOLUTION OF FIRNS AND SNOW CORNICES IN THE HIGH VOSGES MOUNTAINS (EASTERN FRANCE) LAURENT WAHL, OLIVIER PLANCHON and PIERRE-MARIE DAVID With 10 figures and 5 tables Received 18 March 2008 ∙ Accepted 6 March 2009 In homage to Dr. LAURENT WAHL who died on December 18, 2008 Summary: Despite their relatively low elevation (about 1300–1400 m) and because of their cold and humid climate, the High Vosges Mountains in eastern France (at about 48°N 7°E) usually experience a long-lasting snow cover and the persist- ence of residual snow patches into late spring and summer, sometimes until mid-September. Snow accumulation in winter results in the formation of firns and snow cornices. Climate, topography and land cover of the High Vosges are favourable to snow accumulation on the upper leeward edges of fossil glacial cirques. Firns and snow cornices re-form at the same loca- tions. Therefore, 40 sites (including 23 “firn sites” and 17 “cornices sites”) were identified in glacial cirques, most of them facing E to NE and above 1150 m. The variability and succession of weather observed in winter and spring affect on the snow depth and the formation and duration of firns and snow cornices. While snowy winters are followed by a late melting of snow patches (high frequency of NW and N circulation types), mild and winters with little snow cover are followed by an early melting of small firns and snow cornices (high frequency of alternating south-westerly and westerly circulation types). -

Histoire De L'alsace

Printing / Binding Instructions 1. Print document double sided on letter size paper Histoire de l’Alsace 2. Cut the entire printed document in half 3. Fold over making sure the page numbering is continuous Tome III: Histoire Naturelle 4. For the cover: Print just the first page on card stock paper Cut the cover in half as well 5. Assemble the covers on the document 6. Punch the left side for a binding, spiral or comb as desired http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml Kevin Smith 2015 KJ Smith i ii iii iv INTRODUCTION This guide book serves as a supplement and reference book for my prior two guides, (Tome I: Haut Rhin and Tome II: Bas Rhin). In this guide I include information on the natural history of Alsace in the following domains: Ma Serie Histoire de l’Alsace 1) Geology and topography 2) Birds and Birding locations with trails and maps Tome I: Haut-Rhin 3) Vignoble, terroire and climate Tome II: Bas-Rhin 4) Wetlands and rivers Tome III: Histoire Naturelle 5) Ground water 6) The Rhine River and history of its desecration 7) An Alsacation Eco-Manifesto I have included lists and tables but relatively few images and even fewer in color. This guide is data, mostly text, a reference, but very worthwile indeed. Kevin Smith 2015 http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml v vi CONTENTS: 113 Où voir les oiseaux dans les Hautes-Vosges 115 Randonnée Hohneck par le Schiessrothreid 5 Breve Histoire Géologique De L’Alsace 117 Barrage de Michelbach uncertain 118 Wiki Barrage de Michelbach 15 Géologie en Alsace 119 Randonnée Lac de -

Article Implements a Combination of His- of Natural Hazards

Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 887–904, 2017 https://doi.org/10.5194/nhess-17-887-2017 © Author(s) 2017. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 License. A 240-year history of avalanche risk in the Vosges Mountains based on non-conventional (re)sources Florie Giacona1, Nicolas Eckert2, and Brice Martin1 1Centre de recherche sur les Économies les Sociétés les Arts et les Techniques, Université de Haute Alsace, Mulhouse, 68093, France 2UR ETNA, Irstea Grenoble/Université Grenoble Alpes, Saint Martin d’Hères, 38402, France Correspondence to: Florie Giacona (fl[email protected]) Received: 18 December 2016 – Discussion started: 19 December 2016 Revised: 27 April 2017 – Accepted: 1 May 2017 – Published: 16 June 2017 Abstract. Despite the strong societal impact of moun- 1 Introduction tain risks, their systematic documentation remains poor. Therefore, snow avalanche chronologies exceeding several Databases summing up observations of past events play a decades are exceptional, especially in medium-high moun- crucial role in evaluating the expected frequency and severity tain ranges. This article implements a combination of his- of natural hazards. However, they are typically sparse in their torical and geographical methods leading to the reconstruc- coverage. Their comprehensiveness is hampered by multiple tion, at the scale of the entire Vosges Mountains (north-east factors, including (i) a close link to vulnerability (especially of France), of more than 700 avalanches that have occurred events with human casualties), which results in an underrep- since the late eighteenth century on 128 paths. The clearly resentation of geophysically significant events that did not episodic nature of the derived geo-chronology can be ex- cause damage or fatalities; (ii) a relatively short temporal plained by three interrelated factors that have changed to- coverage; and (iii) incomplete spatial coverage that excludes gether over time: the body and reliability of sources, social large regions. -

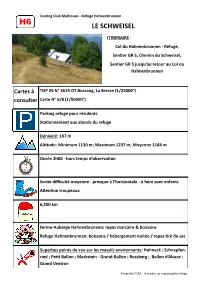

Le Schweisel

Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen H6 LE SCHWEISEL ITINERAIRE : Col du Hahnenbrunnen - Refuge, Sentier GR 5, Chemin du Schweisel, Sentier GR 5 jusqu’au retour au Col du Hahnenbrunnen Cartes à TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) consulter Carte N° 6/8 (1/50000°) Parking refuge pour résidents Stationnement aux abords du refuge Dénivelé: 107 m Altitude: Minimum 1130 m; Maximum 1237 m; Moyenne 1184 m Durée 2h00 - hors temps d’observation Sortie difficulté moyenne- presque à l’horizontale - à faire avec enfants Attention troupeaux 6,200 km Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaire & boissons Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen- ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ; Ballon d’Alsace : Grand Ventron Propriété TCM - A rendre au responsable refuge Ferme Schweisel Hundskopf 1237m Côte 1199 Holzruecken 1234m Refuge Hahnenbrunnen—TCM Départ: Côte 1186 RD 431 Ferme-Auberge Hahnenbrunnen Descriptif de l’itinéraire: En quittant le refuge, prendre à droite la route des Crètes puis à 300m toujours à droite, le du GR5 en contournant la barrière en bois. Apres 15 min. on arrive dans une clai- rière, à un croisement. On quitte le GR5 à pour un chemin forestier carrossable non ba- lisé qui descend à droite vers le Schweisel. Dans les 2 virages en épingle à cheveux, pren- dre tout droit. A la patte d’oie suivante, atteindre l’orée de la forêt par le chemin descen- dant . Au bout de 100m, vue sur la ferme du Schweisel - rénovée en résidence et sur le massif du Kastelberg, Schnepfenried et à votre droite les fermes auberges Uff Rain et Salz- bach. -

Avalanche Activity and Socio-Environmental Changes Leave Strong Footprints in Forested Landscapes: a Case Study in the Vosges Medium-High Mountain Range

Annals of Glaciology 59(77) 2018 doi: 10.1017/aog.2018.26 111 © The Author(s) 2018. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons. org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Avalanche activity and socio-environmental changes leave strong footprints in forested landscapes: a case study in the Vosges medium-high mountain range Florie GIACONA,1,2 Nicolas ECKERT,2 Robin MAINIERI,3 Brice MARTIN,4 Christophe CORONA,5 Jérôme LOPEZ-SAEZ,1 Jean-Matthieu MONNET,3 Mohamed NAAIM,2 Markus STOFFEL1,6,7 1Institut des Sciences de l’Environnement – Université de Genève, 66 bd Carl Vogt, CH-1205 Genève, Suisse. E-mail: [email protected] 2University Grenoble Alpes, Irstea, UR ETGR, 2 rue de la Papeterie-BP 76, F-38402 St-Martin-d’Hères, France 3University Grenoble Alpes, Irstea, UR LESSEM, 2 rue de la Papeterie-BP 76, F-38402 St-Martin-d’Hères, France 4Université de Haute-Alsace, Centre de recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques, 68093 Mulhouse Cedex, France 5GEOLAB, UMR6042 CNRS/Université Blaise Pascal, Maison des sciences de l’homme, 63057 Clermont-Ferrand Cedex 2, France 6dendrolab.ch, Department of Earth Sciences, University of Geneva, 13 rue des Maraîchers, CH-1205 Geneva, Switzerland 7Department F.A. Forel for Aquatic and Environmental Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl-Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland ABSTRACT. The medium-high mountain ranges of Western Europe are undergoing rapid socio-environ- mental changes. -

La Bresse (88)

PLAN DE GESTION 2016 - 2021 La Bresse (88) Le Rainkopf Espace Naturel Sensible : ENS 88*H18 © Photos : L. Camus-Ginger, T. Hingray Etude réalisée par : Avec le concours financier de : Table des matières RESUME ____________________________________________________________ 3 A – APPROCHE ANALYTIQUE ET DESCRIPTIVE DU SITE _______________________ 4 A.1. Informations générales _____________________________________________________ 4 A.1.1. Projet de protection du site 4 A.1.2. Localisation et description sommaire 5 A.1.3. Limites administratives et statuts juridiques 6 A.1.4. Identification du gestionnaire et des partenaires 8 A.1.5. Cadre socio-économique général 9 A.1.6. Inscription à inventaires (ZNIEFF, ZICO, ENS,…) 10 A.2. Environnement et patrimoine _______________________________________________ 11 A.2.1. Le climat 11 A.2.2. Géologie, Géomorphologie et Pédologie 11 A.2.3. L’eau (hydrogéologie, hydrologie et qualités d’eau) 14 A.2.4. Evolution historique du site et de son environnement 14 A.2.5. Les habitats naturels 16 A.2.6. Les espèces végétales et animales 22 A.2.7. Les espèces envahissantes ou invasives 31 A.2.8. Le site dans son environnement - fonctionnalités 31 A.3. Cadre socio-économique et culturel __________________________________________ 34 A.3.1. Le patrimoine culturel, historique et paysager 34 A.3.2. Les activités économiques 34 A.4. Accueil du public et intérêt pédagogique ______________________________________ 35 A.3.1. Equipement et activités constatés 35 A.3.2. Sensibilité des espèces et des habitats à la fréquentation du public 35 A.3.3. Potentiel pédagogique et d’interprétation 36 A.3.4. Synthèse des potentialités d’accueil du public 36 A.5. -

LISTE DES REFUGES, CHALETS, BUVETTES, ABRIS DU CLUB VOSGIEN ( Uniquement Sur Réservation – Tarifs Donnés À Titre Indicatif)

LISTE DES REFUGES, CHALETS, BUVETTES, ABRIS DU CLUB VOSGIEN ( uniquement sur réservation – tarifs donnés à titre indicatif) NOM Association CV Situation du Refuge Ouverture Correspondant Refuge du Wissembourg Col du Pigeonnier sur CD3 entre LEHMANN Henri Pigeonnier Wissembourg et Climbach 11, rue du Berger Alt. 432 m 67160 ALTENSTADT Tel. 03.88.54.23.87 03.88.94.05.94 [email protected] Refuge du Soultz - Merkwiller Par CD51, près du col du Pfaffenschlick, à tous les randonneurs BERTUCCHI Jean-Pierre Soultzerkopf emprunter la route militaire à circulation 13 rue des roseaux réglementée jusqu'au parking 67360 WALBOURG Alt. 480 m Ouv: fin mars au 15 novembre Tél 03 88 90 24 35 Refuge de Haguenau - Lembach (à la sortie nord du village) à tous les randonneurs WOLFFER J. Pierre Lembach Lembach 1 rue des Chalets 49 lits 5 rue du Château Fiat Refuge : 03 88 94 44 79 2 Salle séjour: 50 places 67500 HAGUENAU (49 lits) [email protected] . 03 88 93 83 93 Ouvert toute l'année Tarif nuitée : 15,00 € (non 06 30 31 58 73 Fermé janvier-février membre CV) Email : [email protected] Refuge du Reipertswiller au pied du château de Lichtenberg, dans à tous les randonneurs FROELICH Nathalie Kiesbächel la charmante vallée du Kiesbächel 4 chambres 33 rue du Lichtenberg à 800 m du village Salles séjour: 60 pers. 67340 REIPERTSWILLER (34) Disque jaune à partir de la salle Tarif nuitée : 14.50 € 03.88.89.98 12 / 03 88 03 20 44 polyvalente [email protected] Ouvert toute l'année http://c-v-repertswiller.asso-web.com Refuge du Lemberg Lemberg - accès par les : rue du stade, à tous les randonneurs OBERHAUSER Philippe Beerenberg rue Hohfurst, rue du Chalet lits en dortoirs 30 2 place de la mairie Alt. -

AUBERGES DE JEUNESSE, CHALETS-REFUGES ET HÉBERGEMENTS COLLECTIFS Jugendherbergen, Berghütten Und Beherbergungszentren Youth Hostels, Refuges and Accommodation Centres

AUBERGES DE JEUNESSE, CHALETS-REFUGES ET HÉBERGEMENTS COLLECTIFS Jugendherbergen, Berghütten und Beherbergungszentren Youth hostels, refuges and accommodation centres Une édition des ADT du Bas-Rhin et du Haut-Rhin Bienvenue en Alsace Willkommen im Elsass Welcome to Alsace MUTTERSHOLTZ ÔNE AU RHIN CANAL DU RH Crédit photographique : ADT 67/ C. FLEITH, C. HAMM, G. LACOUMETTE, D. LETT ADT 68 / EQUIRANDO, C. MEYER, B. NAEGELEN BREITENBACH PARC ALSACE AVENTURE KINTZHEIM, MONTAGNE DES SINGES KINTZHEIM, VOLERIE DES AIGLES OT CC VALLEE DE LA BRUCHE/ D. BETSCH PHOTOTHEQUE PHOVOIR. Réalisation : INFRA creative workshop www.infra.fr RIVES STRASBOURG - JARDIN DES DEUX Auberges de jeunesse, chalets-refuges et hébergements collectifs Jugendherbergen, Berghütten und Beherbergungszentren Youth hostels, refuges and accommodation centres Contenu / Inhalt / Contents Page / Seiten / Pages Carte de situation 4 Karte mit Lagen / Map Index alphabétique des communes 5 -KOENIGSBOURG CHÂTEAU DU HAUT Alphabetisches Register der Gemeinden / Alphabetical list of the towns Mode d’emploi 6-7 Hinweise / Directions for use Liste des établissements par ordre alphabétique de communes 8-31 Aufstellung der Betriebe in alphabetischer Reihenfolge der Gemeinden / Establishments listed by towns in alphabetical order En couverture : Mittelbergheim/Vignoble Strasbourg/Canoë-kayak Moosch/Ferme-auberge Gsang A B C D 107 68 43 20 63 525 59 644 47 744 45 1051055 13 30 62 24 12 84 9494 75 78 102 93 66 61 505 566 2222 23 1818 85 29 8282 67 80 5 87 3 1717 393 101100114 71 111 737 1 -

A 240-Year History of Avalanche Risk in the Vosges Mountains Based On

A 240-Year History of Avalanche Risk in the Vosges Mountains Based on Nonconventional Sources Florie Giacona1, Nicolas Eckert2, Brice Martin1 1 Centre de recherche sur les Économies les Sociétés les Arts et les Techniques, Université de Haute Alsace, Mulhouse, 5 68093, France 2 UR ETNA, Irstea Grenoble / Université Grenoble Alpes, Saint Martin d’Hères, 38402, France Correspondence to: Florie Giacona ([email protected]) Abstract. Despite the strong societal impact of mountain risks, their systematic documentation remains poor. Therefore, snow avalanche chronologies exceeding several decades are exceptional, especially in medium-high mountain ranges. This 10 article implements a combination of historical and geographical methods leading to the reconstruction, at the scale of the entire Vosges Mountains (north-east of France), of more than 700 avalanches that have occurred since the late eighteenth century on 128 paths. The clearly episodic nature of the derived geo-chronology can be explained by three interrelated factors that have changed together over time: the body and reliability of sources, social practices conditioning the vulnerability, and the natural hazard itself. Finally, the geo-chronology reflects the changes in the meaning of the hazard in 15 social space. Specifically, the event which could be retrieved from the historical sources is an aspect of the interaction between society and its environment. These results confirm the role of the historian in contextualising and evaluating such data. It transforms these data into information that is relevant for mitigating risk and understanding its change over time. The work also demonstrates the usefulness of constructing an original database from a diverse suite of historical data and field investigations. -

Refuges Alsace

Refuges Alsace Berghütten / Mountain refuges 2 30 15 8 21 24 10 181323 29 6 12 27 4 19 28 26 22 20 25 9 5 2 1 17 4 5 6 REFUGES / BERGHÜTTEN / MOUNTAIN REFUGES 10 km - Thann BOURBACH-LE-BAS 68290 1 B7 FFAN / UTAN Refuge Les Amis de la Nature ̓ Route de Rammersmatt ̓ ̓ 03 89 82 58 54 ̓ [email protected] GR5 ̓ UTAN MULHOUSE-SOLIDARITE - 03 69 07 23 57 www.an-mulhouse-solidarite.fr [email protected] ̓ ̓ LAT : 47,780747 ̓ 2 LONG : 7,0582866 400m 24 4 4 6/6/4/4 BOURBACH-LE-HAUT 68290 7,5 km - Bitschwiller- les-Thann 2 A7 Maison familiale du Baeselbach ̓ Col du Hundsrück ̓ ̓ 03 89 82 41 09 ̓ [email protected] GR5 ̓ ASSOCIATION FAMILIALE DE MULHOUSE - 03 89 06 27 baeselbach.com 50 ̓ ̓ 12 LAT : 47,808064 ̓ LONG : 7,0332334 130 6 10 800m 21 km - Munster COL DE LA SCHLUCHT 68140 3 A5 Refuge Paquis des Fées - Skieurs de la Haute ̓ Meurthe ̓ ̓ Route des crêtes ̓ 07 81 78 89 22 GR 5 [email protected] ̓ Refuge SHM - Skieurs Haute Meurthe www.shm-hohneck.org 07 81 78 89 22 ̓ ̓ LAT : 48,040360 ̓ LONG : 7,0057153 25 1 8/13/2 1000m 20 km - Munster COL DE LA SCHLUCHT 68140 3 A5 CAF Refuge des Trois Fours ̓ 03 89 77 32 59 ̓ [email protected] ̓ ̓ GR 5 ̓ Refuge des Trois Fours - 03 89 77 32 59 chaletrefuge3fours.ffcam.fr ̓ ̓ LAT : 48,053242 ̓ LONG : 7,0257782 1230m 40 3 4 7/8 5 km - Willer sur Thur GOLDBACH ALTENBACH 68760 4 B6 Refuge Aurora ̓ 03 89 55 19 29 ̓ ̓ [email protected] ̓ ̓ UNION DE TOURISME ET DE LOISIRS AURORA MULHOUSE 03 89 55 19 29 ̓ ̓ ̓ LAT : 47,878613 LONG : 7,0942604 40 2 850m 23 km - Thann KIRCHBERG 68290 -

The Vosges, Border of Alsace (1871-1914) Mountain Associations and Their Changing Perceptions of the Border Area

Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine 101-2 | 2013 Frontières mobiles : déclinaisons alpines The Vosges, border of Alsace (1871-1914) Mountain associations and their changing perceptions of the border area Sébastien Stumpp and Julien Fuchs Electronic version URL: http://journals.openedition.org/rga/2100 DOI: 10.4000/rga.2100 ISSN: 1760-7426 Publisher Association pour la diffusion de la recherche alpine Electronic reference Sébastien Stumpp and Julien Fuchs, « The Vosges, border of Alsace (1871-1914) », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [Online], 101-2 | 2013, Online since 20 December 2013, connection on 20 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/rga/2100 ; DOI : 10.4000/rga.2100 This text was automatically generated on 20 April 2019. La Revue de Géographie Alpine est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International. The Vosges, border of Alsace (1871-1914) 1 The Vosges, border of Alsace (1871-1914) Mountain associations and their changing perceptions of the border area Sébastien Stumpp and Julien Fuchs 1 To try to define the borders of the Alsace region between the mid-nineteenth and twentieth centuries may appear like a seemingly impossible task. The political boundaries formed by the obvious topographic lines represented by the Rhine and the Vosges Mountains are not sufficient to understand how this region, whose inhabitants proclaimed their geographical identity as being located ‘between France and Germany’ (Wahl, Richez, 1993), emerged as a cultural area in its own right. While these natural boundaries were, by definition, fixed, they were also subject to collective projections that allowed them to exist mainly as mobile boundary markers, symbolic areas playing a powerful identificatory and particularising role.