PETITE BIBLIOTHEQUE N°

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

Macroeconomic Features of the French Revolution Author(S): Thomas J

Macroeconomic Features of the French Revolution Author(s): Thomas J. Sargent and François R. Velde Source: Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 3 (Jun., 1995), pp. 474-518 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2138696 . Accessed: 12/04/2013 15:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of Political Economy. http://www.jstor.org This content downloaded from 129.199.207.139 on Fri, 12 Apr 2013 15:49:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Macroeconomic Features of the French Revolution Thomas J. Sargent University of Chicago and Hoover Institution, Stanford University Frangois R. Velde Johns Hopkins University This paper describes aspects of the French Revolution from the perspective of theories about money and government budget con- straints. We describe how unpleasant fiscal arithmetic gripped the Old Regime, how the Estates General responded to reorganize France'sfiscal affairs, and how fiscal exigencies impelled the Revo- lution into a procession of monetary experiments ending in hyper- inflation. -

About Fanjeaux, France Perched on the Crest of a Hill in Southwestern

About Fanjeaux, France Perched on the crest of a hill in Southwestern France, Fanjeaux is a peaceful agricultural community that traces its origins back to the Romans. According to local legend, a Roman temple to Jupiter was located where the parish church now stands. Thus the name of the town proudly reflects its Roman heritage– Fanum (temple) Jovis (Jupiter). It is hard to imagine that this sleepy little town with only 900 inhabitants was a busy commercial and social center of 3,000 people during the time of Saint Dominic. When he arrived on foot with the Bishop of Osma in 1206, Fanjeaux’s narrow streets must have been filled with peddlers, pilgrims, farmers and even soldiers. The women would gather to wash their clothes on the stones at the edge of a spring where a washing place still stands today. The church we see today had not yet been built. According to the inscription on a stone on the south facing outer wall, the church was constructed between 1278 and 1281, after Saint Dominic’s death. You should take a walk to see the church after dark when its octagonal bell tower and stone spire, crowned with an orb, are illuminated by warm orange lights. This thick-walled, rectangular stone church is an example of the local Romanesque style and has an early Gothic front portal or door (the rounded Romanesque arch is slightly pointed at the top). The interior of the church was modernized in the 18th century and is Baroque in style, but the church still houses unusual reliquaries and statues from the 13th through 16th centuries. -

The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions

Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 6 The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions by Philippe Veyrin Translated by Andrew Brown Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 6 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2011 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America Cover and series design © 2011 by Jose Luis Agote Cover illustration: Xiberoko maskaradak (Maskaradak of Zuberoa), drawing by Paul-Adolph Kaufman, 1906 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Veyrin, Philippe, 1900-1962. [Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. English] The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre : their history and their traditions / by Philippe Veyrin ; with an introduction by Sandra Ott ; translated by Andrew Brown. p. cm. Translation of: Les Basques, de Labourd, de Soule et de Basse Navarre Includes bibliographical references and index. Summary: “Classic book on the Basques of Iparralde (French Basque Country) originally published in 1942, treating Basque history and culture in the region”--Provided by publisher. ISBN 978-1-877802-99-7 (hardcover) 1. Pays Basque (France)--Description and travel. 2. Pays Basque (France)-- History. I. Title. DC611.B313V513 2011 944’.716--dc22 2011001810 Contents List of Illustrations..................................................... vii Note on Basque Orthography......................................... -

S3renr Occitanie - Concertation Préalable Du Public Du 8 Avril Au 20 Mai 2021 Cahier D’Acteur

S3REnR Occitanie - Concertation préalable du public du 8 avril au 20 mai 2021 Cahier d’acteur Nom de la contribution Contribution de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées sur les zones 1 (Pyrénées Ouest) et 3 (Ariège et Garonne) : capacités insuffisantes Résumé de la contribution (Décrivez la contribution en quelques lignes) La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées (CCCP), engagée depuis 2020 dans un PCAET, et « collectivité pilote pour le développement de projets d’énergies renouvelables territoriaux », informe du besoin d’augmenter les capacités sur son territoire, insuffisantes par rapport aux projets prévus et aux objectifs du PCAET pour devenir Territoire à Energie Positive (TEPOS). Emetteur de la contribution Nom de l’organisme Communauté de Communes Couserans-Pyrénées (personne morale) Adresse 1 rue de de l’Hôtel Dieu, 09170 Saint-Lizier Tél 0638648496 Courriel de contact [email protected] Objectif(s) de la contribution L’objectif de la présente contribution est de pointer l’inadéquation entre les capacités prévues et les objectifs et les projets du territoire, afin que les aménagements à prévoir par le S3REnR sur le réseau prennent en compte les besoins en raccordement et en acheminement. Exposé argumenté La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées (CCCP) est engagée depuis 2020 dans un PCAET, avec l’objectif de devenir territoire à énergie positive (TEPOS) à l’horizon 2050, ce qui implique de doubler sa production d’énergies renouvelables. La CCCP a été lauréate de l’appel à projet Ademe/Région « collectivité pilote pour le développement de projets d’énergies renouvelables territoriaux » avec pour objectif l’élaboration d’une programmation énergétique territoriale et le développement de projets d’énergies renouvelables. -

Ariège, France

Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariège, France) Vanessa Py, Raquel Cunill Artigas, Jean-Paul Métailié, Bruno Ancel, Sandrine Baron, Sandrine Paradis-Grenouillet, Emilie Lerigoleur, Nassima Badache, Hugues Barcet, Didier Galop To cite this version: Vanessa Py, Raquel Cunill Artigas, Jean-Paul Métailié, Bruno Ancel, Sandrine Baron, et al.. Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariège, France). Quaternary International, Elsevier, 2017, 458, pp.141 - 157. 10.1016/j.quaint.2017.01.012. hal-01760722 HAL Id: hal-01760722 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01760722 Submitted on 14 Sep 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Quaternary International 458 (2017) 141e157 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary International journal homepage: www.elsevier.com/locate/quaint Late Holocene history of woodland dynamics and wood use in an ancient mining area of the Pyrenees (Ariege, France) * Vanessa Py-Saragaglia -

Diagnostic Air Energie Climat Du Territoire De La Communauté De Communes Couserans Pyrénées 2018 - PCAET

Diagnostic Air Energie Climat du territoire de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées 2018 - PCAET COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES 1 rue de l’Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER Téléphone : 05 64 37 19 41 2 1 Table des matières 2 – Introduction ................................................................................................ 6 2.1 Le territoire de la CCCP ............................................................................................ 6 2.1.1 Présentation du territoire .................................................................................. 6 2.1.2 Enjeux du territoire ........................................................................................... 6 2.1.3 Actions déjà engagées sur le territoire et compétences de l’EPCI .................... 7 2.2 Les enjeux liés au changement climatique ...............................................................18 2.2.1 La prise en charge politique de la question climatique .....................................19 2.2.2 Qu’est-ce qu’un Plan Climat Air Energie Territorial ? .......................................21 2.2.3 La démarche de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées ..........22 2.2.4 Les projections des organismes professionnels ..............................................22 3 – Bilan des émissions de polluants atmosphériques .............................. 24 3.1 Contexte d’élaboration du diagnostic .......................................................................24 3.1.1 Le SRCAE .......................................................................................................24 -

Table of Watermarks

Table of Watermarks No. Date Used in Place of production Papermaker Ref. Bell 1 1816 Baillabats South-West France 2 ? South-West France 3 1834 Baillabats South-West France 4 1773 Dep. de Guyenne South-West France 5 1758 Auch Bigorre I. Brun Nicolaï pl. xl, no. 8, Gaudriault p. 181. 6 1758 Auch Bigorre I. Brun Nicolaï pl. xl, no. 8, Gaudriault p. 181. 7 1774 Viefall Bigorre? I. Brun? 8 1758 Auch Bagnères (Bigorre)? A. Boyer? 9 1791 Elix South-West France See also no. 18. 10 1784 Lectoure South-West France 11 1666 Baillabats 12 1720 ? Moulin de Cabas à CD Gaudriault 332, dated 1717. Cahors 13 1824 Baillabats South-West France B 14 ? ? South-West France B 15 1833 Simorre St. Gaudin? Nicolaï p. 19. 16 ? ? ? L. F. G. -B 17 1819 Sarrequerqière South-West France S 18 1793– Baillabats South-West France G See also no. 9. 1794 19 1758 Auch South-West France SG Gaudriault, p. 108. 20 1735 ? Bearn LB Nicolai, pp. 28–29, Gaudriault 329. 21 1776 d’Orade Toulouse region J. C. and A Gaudriault, p. 295. 22 1789 Baillabats South-West France idd 23 1774 Ferensac South-West France HG Gaudriault, p. 295 24 1774 ? South-West France GB 25 1779 Soles South-West France CD 26 1755 ? South-West France Illegible Nicolaï pl. xl, no. 3, Gaudriault p. 107, no. 330. as from the Bordeaux-Perigueux-Toulouse region. 27 ? ? South-West France Illegible 28 1747 Letour Roucoules, Montauban Antoine Fayret Gaudriault, p. 207. (Villefranche) (Le Jeune) 29 1741 Montpellier Saint Laurent-le-Minier Pierre Fabre Gaudriault , p. -

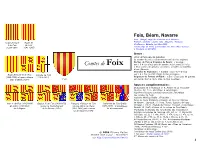

Comtes De Foix

Foix, Béarn, Navarre Foix : (Ariège) siège du Sénéchal de la Province ; Pamiers : Evêché ; autres cités : Mazères, Tarascon, Roger-Bernard Roger IV Vic-Dessos, Belesta, Le Mas-d’Azil. II de Foix de Foix Comté érigé en Pairie (par Charles VII, par Lettres données (1223-1241) (1241-1265) à Vendôme en 08/1458) Armes : «D’or, à trois pals de gueules» (le nombre de pals a constamment varié dès les origines) Comtes de Foix & Vicomtes de Béarn : « écartelé : Comtes de Foix aux 1 & 4 d’or à trois pals de gueules (Foix) ; aux 2 & 3 d’or, à deux vaches de gueules, accornées, accollées & clairinées d’azur (Béarn)». Vicomtes de Castelbon : « écartelé : aux 1 & 4 de Foix ; Roger-Bernard III de Foix Isabelle de Foix aux 2 & 3 d’or, au chef chargé de trois losanges». (1265-1302) et après alliance (1398-1412) Seigneurs de Fornets et Rabat : « D’or, à trois pals de gueules, avec le Béarn (1281) Foix sur l’angle droit de l’écu, brisé de trois losanges». Sources complémentaires : Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye- Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie), http://www.foixstory.com/data/contact.htm (héraldique des comtes de Foix), Aquitaine Nobility (Grailly et Foix) dont : Actes de Cluny, Pamplona, Obituaires de Sens & Chartreux de Vauvert ; Lagrasse, J.C.Chuat, Trunus, Szabolcs de Vajay ; Jean 1er de Foix (1412-1436) Gaston IV de Foix (1436-1472) François «Febus» de Foix Catherine de Foix-Grailly Michelet, J, (1971) «Histoire de France», Froissart, «Chroniques» ; et après l’acquisition & avec le Gouvernement comme prince de Viane (1483-1516) : 2 hypothèses Doublet, G. -

Archives Déposées De La Commune De Séméac

Archives départementales des Hautes-Pyrénées Archives déposées de la commune de Séméac 417 E DEPOT 1 - 127 par Francis Archambaud, Cristelle Bouzigues et Delphine Vignau sous la direction de François Giustiniani Tarbes, 2013 Archives déposées de la commune de Séméac Cotes extrêmes 417 E DEPOT 1-127 1695-1995 Nombre d'unités de niveau bas 148 Origine Pays et sénéchaussée de Bigorre. Quarteron de Tarbes. Marquisat de Séméac. Canton de Tarbes (1790), de Tarbes-Sud (1801), chef-lieu du nouveau canton de Séméac en 1973, redéfini en 1982. Modalités d'entrée Dépôt du 4 avril 2012 Sources internes Archives paroissiales Sous série 1 J Sous série 2 O Bibliographie Archives pyrénéennes sur les monographies communales "Galan" de l'association Guillaume Mauran sur les sources "Les mots d'Arrens" Descripteur géographique Séméac (Hautes-Pyrénées, France) Archives antérieures à 1790 › Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale Extraits de procès -verbaux de l'Assemblée nationale rela tifs à l'abolition des droits (4 -11 août 1789) • 1789 Cote arch. comm. : AA 1 417 E DEPOT 20 Lettres patentes du roi ordonnant l'envoi aux tribunaux et autres corps administratifs des décrets de l'Assemblée nationale (3 novembre 1789) • 1789 Cote arch. comm. : AA 2 417 E DEPOT 21 › Administration communale Cahier de délibérations • 1786 Description physique : Cahier 32,5 x 21 cm ; sans couverture ; folioté par nos soins de 1 à 12. Cote arch. comm. : BB 2 417 E DEPOT 2 Lettre d' Antoine de Gramont, seigneur de Séméac, accordant le port des chaperons aux consuls de Séméac (15 avril 1779) • 1779 Cote arch. -

La Vallée De La Bellongue (Pyrénées-Couserans) Au Moyen Âge Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane

La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Âge Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane To cite this version: Stéphane Bourdoncle, Florence Guillot, Thibaut Lasnier, Hélène Teisseire, Bourdoncle Stéphane. La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Âge. Revue de Comminges et des Pyrénées centrales, Société des Études du Comminges, 2006, 2006 (2), pp.173-208. hal-02458385 HAL Id: hal-02458385 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02458385 Submitted on 28 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. La vallée de la Bellongue (Pyrénées-Couserans) au Moyen Age Stéphane BOURDONCLE1 Florence GUILLOT2 Thibaut LASNIER3 Hélène TEISSEIRE4 La vallée de la Bellongue est située dans les Pyrénées centrales françaises entre les départements de l’Ariège et de la Haute-Garonne. Elle a été pendant deux ans le cadre d’une prospection archéologique doublée d’une enquête documentaire réalisée par Hélène TEISSEIRE et Florence GUILLOT, d’une étude linguistique par Stéphane BOURDONCLE, en même temps qu’une recherche de Master 1 menée par Thibaut LASNIER qui en inventoriait les sites fortifiés 5 . Ces actions s’intègrent au Programme Collectif de Recherche mené depuis 2004 sur le sujet « Naissance, fonctions et évolutions des fortifications à l’époque médiévale dans les comtés de Foix, Couserans et Comminges »6. -

'Living Like a King? the Entourage of Odet De Foix, Vicomte De Lautrec

2015 II ‘Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan’, Philippa Woodcock, University of Warwick, Department of History, Article: Living Like a King Living Like a King? The Entourage of Odet de Foix, Vicomte de Lautrec, Governor of Milan Philippa Woodcock Abstract: In the early sixteenth century, the de Foix family were both kin and intimate councillors to the Valois kings, Louis XII and François I. With a powerbase in Guyenne, the de Foix tried to use their connections at court to profit from the French conquest of Milan, between 1499 and 1522. This paper will explore the career of one prominent family member, Odet de Foix, vicomte de Lautrec (1483-1528). Lautrec was a Marshal of France, who served in Italy as a soldier and governor. He was key to the royal entourage, amongst François I’s intimates at the Field of the Cloth of Gold. His sister, Françoise, was also the king’s mistress. The paper will examine Lautrec’s entourage from two aspects. Firstly, it presents how Lautrec established his entourage from his experience in Navarre and Italy and as a mem- ber of the royal retinue. It establishes the importance of familial and regional ties, but also demonstrates the important role played by men of talent. Secondly, it explores Lautrec’s relationship to his entourage once he became governor of Milan. Were ties of blood, ca- reer or positions of Italian prestige the most important aspects for a governor when he chose his intimates? Were compromises made with Italian traditions and elites to sustain his rule? Did he learn from the experience and failures of previous governors? This article contributes to a gap in scholarship for the later period of French Milan from 1515 to 1522.