Relazione Tecnica Generale E Quadro Conoscitivo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elenco Idonei Ed Esclusi Progetto Formez

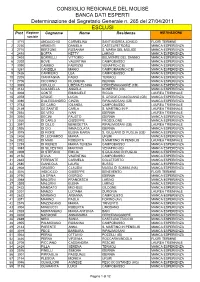

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE BANCA DATI ESPERTI Determinazione del Segretario Generale n. 265 del 27/04/2011 ESCLUSI Prot Ragione Cognome Nome Residenza MOTIVAZIONE sociale 1 3715 ANDACCHIO CARMELINA SANT'ANDREA JONICO FUORI TERMINE 2 2230 ARMENTI DANIELA CASTELPETROSO MANCA ESPERIENZA 3 2710 BERTONE ROSANNA S. MARIA DEL MOLISE MANCA ESPERIENZA 4 2493 BOFFA KETTY LARINO MANCA ESPERIENZA 5 2403 BORRELLI VITTORIO BELMONTE DEL SANNIO MANCA ESPERIENZA 6 2202 BOVE VALENTINA CAMPOBASSO MANCA ESPERIENZA 7 3090 CAMBIO FABRIZIO VENAFRO (CB) MANCA ESPERIENZA 8 3261 CANDELA MARIO CAMPOMARINO (CB) MANCA ESPERIENZA 9 2426 CARRIERO LEA CAMPOBASSO MANCA ESPERIENZA 10 2205 CIANFAGNA FABIO TERMOLI MANCA ESPERIENZA 11 2706 CICCHINO FILOMENA ISERNIA MANCA ESPERIENZA 12 3065 CIPULLO LIBERA ELSINA CERCEMAGGIORE (CB) MANCA ESPERIENZA 13 3144 COLABELLA ANGELA BONEFRO (CB) MANCA ESPERIENZA 14 3008 CONTE EMANUELE RICCIA LAUREA TRIENNALE 15 3078 CROCE LUCIA S. CROCE DI MAGLIANO (CB) MANCA ESPERIENZA 16 3086 D'ALESSANDRO CINZIA RIPALIMOSANI (CB) MANCA ESPERIENZA 17 2783 DE CARO IOLANDA CAMPOBASSO LAUREA TRIENNALE 18 2149 DE SANTIS CARLA S. MARTINO IN P. LAUREA TRIENNALE 19 2554 DE VITO IVAN ISERNIA LAUREA TRIENNALE 20 3050 DECINI FAUSTO ISERNIA MANCA ESPERIENZA 21 2920 DI CARLO GIUSEPPE FROSOLONE MANCA ESPERIENZA 22 3091 DI CILLO BENEDETTA RIPALIMOSANI (CB) LAUREA TRIENNALE 23 2926 DI CIO IMMACOLATA ISERNIA MANCA ESPERIENZA 24 3075 DI FIORE ELENA MARIA S. GIULIANO DI PUGLIA (CB) MANCA ESPERIENZA 25 2408 DI LEONARDO MARIA URURI MANCA ESPERIENZA 26 2932 DI MAIO -

MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria E Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare

REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare ELENCO DEGLI ALLEVATORI CHE COMPRANO IL MANGIME DA SOMMINISTRARE AGLI ANIMALI E CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DEPOSITO E STOCCAGGIO (art. 5, comma 1 Reg. (CE) n. 183/2005) ASREM - SEDE OPERATIVA DI AGNONE N. Cod_Aziendale Nome e Cognome o Ragione Sociale SEDE CODIFICA 1 002IS012 DE SIMONE VANDALINA AGNONE 4 2 002IS022 DI SABATO ROCCO AGNONE 4 3 002IS030 MARCOVECCHIO GELSUMINA AGNONE 4 4 002IS043 CELLILLI FILOMENA AGNONE 4 5 002IS044 CELLILLI FLORINDO AGNONE 4-6 6 002IS053 DI PIETRO GIANLUCA AGNONE 4 7 002IS059 GUALDIERI GIUSEPPINA AGNONE 4 8 002IS061 DI MARIO CARMINE AGNONE 4 9 002IS063 D'AGNILLO LUCIA AGNONE 4 10 002IS066 LONGHI GIOVINA AGNONE 4 11 002IS068 DI PINTO ANNAMARIA AGNONE 4 12 002IS070 LONGO IDA AGNONE 4 13 002IS079 PANNUNZIO GINO AGNONE 4-6 14 002IS081 PANNUNZIO NICOLA AGNONE 4-6 15 002IS082 PANNUNZIO TONINO AGNONE 4-6 16 002IS084 PANNUNZIO GENUINO AGNONE 4-6 17 002IS086 MARCOVECCHIO RACHELINA AGNONE 4 18 002IS087 PANNUNZIO ANGIOLINA AGNONE 4-6 19 002IS090 PALLOTTO DILIA AGNONE 4 20 002IS091 BUOSCIO GIUSEPPE AGNONE 4-6 21 002IS092 DI MENNA BINA AGNONE 4 22 002IS095 DIANA ERCOLINO AGNONE 4 23 002IS096 DIANA MICHELE AGNONE 4-6 24 002IS098 DIANA SANDRA AGNONE 4 25 002IS099 LAURIENTE BRUNO AGNONE 4 26 002IS100 ORLANDO ROCCO AGNONE 4 27 002IS101 ORLANDO ANGELO AGNONE 4-6 28 002IS103 ORLANDO CESARE AGNONE 4 29 002IS105 ORLANDO GIUSEPPE AGNONE 4 30 002IS106 ORLANDO MERCEDE AGNONE 4 31 002IS107 ORLANDO -

Diapositiva 1

Le attività della Regione Molise nel Progetto ENERWOOD Metodologie per lo studio del potenziale da biomasse della Regione Molise Gruppo di lavoro progetto ENERWOOD Regione Molise N. Colonna ENEA A. Occhionero, R. Petti TASK FORCE AUTORITÀ AMBIENTALE P. De Pari, P. Gioia GEOSERVIZI srl Programmazione Energetica e Ruolo delle Biomasse Centrum Palace Hotel Campobasso, 4 dicembre 2007 Organizzazione della presentazione Scopi e metodologia Organizzazione database e risultati preliminari Elaborazioni cartografiche e analisi GIS 2 La stima delle biomasse • Le biomasse sono per loro natura disperse sul territorio. • Per “sfruttare” le biomasse è necessario sapere non tanto, o non solo, quante sono ma dove esse sono. • Qualsiasi impiego non può prescindere dalla fase di raccolta e concentrazione. • Il processo di trasformazione più idoneo dipende dalle caratteristiche della biomassa Umidità, Rapporto C/N, PCI 3 Quali biomasse? Residuali dal settore agricolo, Biomasse di provenienza forestale, Biomasse residuali dal settore agro-industriale. Classificate per origine e/o tipologia e/o caratteristiche fisico- chimiche 4 Obiettivo del lavoro • Quante • Dove • Tipo ……..meglio: Quante x Dove x Tipo Livello minimo di restituzione: comunale Disporre di questa informazione costituisce la base per valutare le opzioni di politica energetica, consente di valutare progetti presentati a livello regionale, permette di pianificare azioni o definire politiche mirate, valutare costi. 5 Quante biomasse ? Molise, su base annua migliaia di tonnellate CAMPOBASSO -

The Extra Virgin Olive Oil Must Be Marketed in Bottles Or Containers of Five Litres Or Less

29.10.2002EN Official Journal of the European Communities C 262/9 4.8. Labelling: The extra virgin olive oil must be marketed in bottles or containers of five litres or less. The name ‘Alto Crotonese PDO’ must appear in clear and indelible characters on the label, together with the information specified in the rules governing labelling. The graphic symbol relating to the special distinctive logo to be used in conjunction with the PDO must also appear on the label. The graphic symbol consists of an ellipse enclosing, on a hill in the foreground, the bishop's palace of Acherentia, with the sky as a background. The colours used are brown 464 C for the bishop's palace, green Pantone 340 C for the hill on which it stands and blue Pantone 2985 C for the sky (see Annex). 4.9. National requirements: — EC No: G/IT/00200/2001.06.14. Date of receipt of the full application: 8 July 2002. Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2002/C 262/05) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in the Member State concerned within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under point 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. -

Bibliografia E Fonti

Bibliografia e fonti ISTAT Dati censimento ANCITEL Dati Sito web www.minambiente.it Sito web www.lipu.it Sito web www.parks.it Sito web www.molisetur.com Sito web www.piazzaregione.it Sito web www.techwareitalia.it Regione Molise: Studio per l’aggiornamento del Piano di utilizzazione delle risorse idriche per lo sviluppo della Regione. Valutazione dei fabbisogni e delle disponibilità Relazione sullo stato dell’ambiente a cura della Provincia di Campobasso Legislazione Ambientale, Giuffrè Editore PICCINATO L. Urbanistica mediovale, in: L’urbanistica dall’antichità ad oggi, Firenze 1943 ZEVI B. Dialetti architettonici, Ed. Newton 1996 COHEN E. Who is a tourist? A Conceptual Clarification, The Sociological, Review,1974 COSTA N. Sociologia del turismo: interazioni e identità nel tempo libero, Ed. Angeli, Milano 1989 BEGUINOT C. Urbanistica e politica di piano, Ed. F. Fiorentino, Napoli 1968 ZOCCA M. Introduzione a un’indagine urbanistica sui centri storici di Terra di Lavoro, Palladio 1964 MANFREDI La tutela del territorio molisano, Ed. Palladino, SELVAGGI F. Campobasso 2000 PAONE N. Mezzogiorno II tempo, turismo come qualità di vita, Isernia 1972 ZOCCA M. Introduzione a un’indagine urbanistica sui centri storici di Terra di Lavoro, Palladio 1964 MATTHIAE G. Caratteri dell’architettura medioevale nel Molise, atti del II convegno nazionale di storia dell'architettura, Roma 1939 TROMBETTA A. Arte medioevale nel Molise Roma 1971. Sito web www inmolise.it Sito web www.regione.molise.it Sito web www.asl4it. AA.VV. Carta dei Servizi Pubblici sanitari Asl n. 3 AA.VV. Bozza Piano Regionale Trasporti ERIM Dati Sito web www.regione.molise.it Sito web http:// europa.molisedati.it AA. -

Procedura Aperta Per L'affidamento in Appalto Dei

(Allegato E) UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL TAMMARO (Cercemaggiore, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, San Giuliano del Sannio, Sepino) Piazza Nerazio Prisco n.40 – 86017 SEPINO Tel.0874/790132 - Fax 0874/790502 C.F./P.IVA 01464570702 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Sede operativa: Piazza Libertà n.21 - 86010 San Giuliano del Sannio (CB) Pec: [email protected] PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI: ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto denominato “Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale”: rilievi, restituzioni, monitoraggi da remoto, ricerca perdite, assistenza tecnica. CUP: B51E14000140001 CIG: 6720658E6A DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente l'avvio delle procedura di gara: titolari e direttori tecnici, per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome collettivo; soci COMUNE DI CERCEMAGGIORE PROT. N. 4157 DEL 13-06-2016 accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi. D I C H I A R A Z I O N E Gara per l’affidamento in appalto dei: ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI TECNICI che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del progetto denominato “Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale”: rilievi, restituzioni, monitoraggi da remoto, ricerca perdite, assistenza tecnica. -

Curriculum Ing. Manocchio Salvatore

CURRIC ULUM CURRICULUM PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE Ing. Salvatore Manocchio Ing. Salvatore Manocchio – Via Carmine n. 9 - 86016 Riccia (CB) Tel. e Fax 0874 716405 - Mobile 328 983 9088 e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] 1. DATI ANAGRAFICI E PERSONALI Cognome: MANOCCHIO Nome: SALVATORE Nato a Riccia (CB) il 19 Ottobre 1960 Residente in Riccia (CB) alla Via Carmine n. 9, C.A.P.: 86016 Tel.: 0874 716405 - Cell.: 328 983 9088 Indirizzo e-mail: [email protected] Indirizzo PEC: [email protected] Cittadinanza: ITALIANA Iscritto nelle liste elettorali del Comune di RICCIA Stato Civile: CONIUGATO Prole: 3 FIGLI Obblighi Militari: ASSOLTI: PRESTATO SERVIZIO DI LEVA VOLONTARIO NEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA Patente di guida: TIPO “B” Munito di: AUTO PROPRIA Codice Fiscale: MNC SVT 60R19 H273Y Partita I.V.A.: 009 5717 07 07 2. FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA TITOLI PROFESSIONALI DIPLOMA PERITO TECNICO INDUSTRIALE - SPEC. ELETTROTECNICA, CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. MARCONI” DI CAMPOBASSO LAUREA INGEGNERIA CIVILE SEZ. EDILE CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “FEDERICO II” DI NAPOLI ABILITAZIONE ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE PROFESSIONALE ISCRIZIONE ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO AL ALL’ALBO PROFESSIONALE N. 799 COLLAUDI ABILITATO AD ASSUMERE INCARICHI DI COLLAUDATORE SISMICO ESSENDO ISCRITTO DA OLTRE 10 ANNI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI ABILITAZIONE PREVENZIONE ABILITATO AI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL MINISTERO DEGLI INCENDI INTERNI CON IL NUMERO DI CODICE: CB00799I00256 SICUREZZA SUI LUOGHI DI ABILITATO AD ASSUMERE INCARICHI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN LAVORO FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 1 CURRICULUM PROFESSIONALE 3. -

The Secret Italy: Discovering Molise by Foot

Dear I viaggi dell’origano’s traveller, we’re happy to invite you to take a look at the travels calendar 2020, constantly looking for nature, history, art, culture and delicious food and beverage in Molise. Beyond its typical shepherd’s tracks and paths (concerning history and culture), we propose to discover the soul of Molise (meetings with locals, natural landscapes, old villages, rural life, archaeological areas, traditional cuisine and more). Our mission is: to give you an experience of high-quality sustainable tourism in a cosy atmosphere that you will never forget. Currently, we includes all the areas of Molise: high valley of Volturno River (hills and mountains), high Molise (mountains), low Molise (hills close Adriatic Sea), Matese (mountains), Mainarde (mountains), central Molise (hills), Montagnola Molisana (mountains) and valley of Fortore River (hills). Nine available treks for the season 2020, that start from a minimum of four to a maximum of five days, including two day for the way back journey to Molise: “Into the green of high Molise“; “Molise between nature and history“; “Trekking by Molise lakes“; “Trails of Matese on snowshoes“; “In the heart of Molise“; “Up and down through the mountains of Matese“; “On shepherd’s tracks in Molise“; “On the wool roads of Molise“. In addition, two weekend treks (two walking days and one night): “Trekking by the lake of Occhito“; “Trekking on tracks of Samnites in Molise“. We are waiting you to spend an amazing experience! Our mission is to make sure the customer will have an high-quality holiday, with a friendly and cosy atmosphere, and to let people know Molise, showing its history, nature and landscapes. -

From Predation to Management: Monitoring Wolf Distribution and Understanding Depredation Patterns from Attacks on Livestock

Published by Associazione Teriologica Italiana Volume 29 (1): 101–110, 2018 Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy Available online at: http://www.italian-journal-of-mammalogy.it doi:10.4404/hystrix–00070-2018 Research Article From predation to management: monitoring wolf distribution and understanding depredation patterns from attacks on livestock Elena Fabbri1, Edoardo Velli1, Federica D’Amico2, Marco Galaverni3, Luigi Mastrogiuseppe4, Federica Mattucci1, Romolo Caniglia1,∗ 1Area per la Genetica della Conservazione, ISPRA, Ozzano dell’Emilia Bologna, Italy 2Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Parma, Italy 3Area Conservazione, WWF Italia, Rome, Italy 4Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Azienda Sanitaria Regionale Molise, Campobasso, Italy Keywords: Abstract Canis lupus genetic profile The Italian wolf population, close to extinction in the mid-19th century, now counts about 1800 indi- livestock predations viduals. Its ongoing expansion raises social conflicts, especially in agricultural and semi-urbanized non-invasive genetic monitoring areas. Thus, monitoring wolf distribution, abundance and impact on the farming economy is a pri- pack dynamics ority for conservation. We analysed canid DNA from 57 swabs from livestock kills, 13 faeces and pedigrees 21 carcasses, to estimate the minimum number of individuals, their genetic variability and taxon (wolf, dog or hybrids), reconstruct the structure of local wolf packs, and describe the possible hunt- Article history: ing patterns in a hitherto poorly investigated area of the Central Apennines. We genotyped, at the Received: 20 October 2017 mitochondrial DNA control region and at 12 autosomal and four Y-linked microsatellites, 38 swab, Accepted: 26 April 2018 three faecal and 19 muscular samples, corresponding to 42 individuals that Bayesian and Multivari- ate analyses assigned to 28 wolves, nine dogs and five admixed individuals. -

Orari E Percorsi Della Linea Bus CB

Orari e mappe della linea bus CB 024 CB 024 Bojano Visualizza In Una Pagina Web La linea bus CB 024 (Bojano) ha 3 percorsi. Durante la settimana è operativa: (1) Bojano: 06:00 - 13:30 (2) Cercemaggiore: 07:45 (3) Riccia: 14:15 - 17:35 Usa Moovit per trovare le fermate della linea bus CB 024 più vicine a te e scoprire quando passerà il prossimo mezzo della linea bus CB 024 Direzione: Bojano Orari della linea bus CB 024 9 fermate Orari di partenza verso Bojano: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 06:00 - 13:30 martedì 06:00 - 13:30 Riccia Largo Caduti, Riccia mercoledì 06:00 - 13:30 Bivio Di Florio Cercemaggiore giovedì 06:00 - 13:30 Cercemaggiore venerdì 06:00 - 13:30 sabato 06:00 - 13:30 Cercemaggiore Convento domenica Non in servizio Bivio Sepino/Cercemaggiore Bivio Sepino Innesto Fondovalle Tammaro Bivio Guardiaregia Informazioni sulla linea bus CB 024 SS17-SS87, Guardiaregia Direzione: Bojano Fermate: 9 Monteverde Stab. Gam Durata del tragitto: 55 min La linea in sintesi: Riccia, Bivio Di Florio Bojano Piazza Roma Cercemaggiore, Cercemaggiore, Cercemaggiore Convento, Bivio Sepino/Cercemaggiore, Bivio Sepino Corso dei Pentri, Bojano Innesto Fondovalle Tammaro, Bivio Guardiaregia, Monteverde Stab. Gam, Bojano Piazza Roma Direzione: Cercemaggiore Orari della linea bus CB 024 6 fermate Orari di partenza verso Cercemaggiore: VISUALIZZA GLI ORARI DELLA LINEA lunedì 07:45 martedì 07:45 Bojano Piazza Roma Corso dei Pentri, Bojano mercoledì 07:45 Bivio Guardiaregia giovedì 07:45 SS17-SS87, Guardiaregia venerdì 07:45 Bivio Sepino Innesto -

Archivio Di Stato Di Campobasso

ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO Via Orefici 43 (cod. Post. 86100); tel. 0874164651. Consistenza totale: bb., fasci, fasce., volI. e regg. 43.416; pergg.299. Biblioteca: manoscritti 21, volI. 3.778, opuscoli 1.355 e riviste 1.035. Laboratorio di legatoria e restauro: via Larino 19. Servizio di fotoriproduzione. La voce è stata curata da Renata Pasquale De Benedittis. SOMMARIO Introduzione 785 Antichi regimi Corte marchionale poi Regia corte di Bonefro Regia corte di Campobasso Corte ducale poi Regia corte di Campolieto Barona1 corte di Casalciprano Barona1 corte di Ferrazzano Barona1 corte di Fossaceca Corte marchionale poi Regia corte di Macchia Valfortore Barona1 corte di Matrice Corte marchionale poi Regia corte di Montagano Regia corte di San Giovanni in Galdo Corte ducale poi Regia corte di Sant’Elia Regia corte di Toro Periodo napoleonico Intendenza di Molise Consiglio generale di amministrazione degli stabilimenti di beneficenza Corpo degli ingegneri di ponti e strade Giudicati di pace Tribunale di prima istanza Corte criminale Restaurazione Intendenza di Molise Sottointendenza di Larino 788 Consiglio generale degli ospizi u Corpo degli ingegneri di ponti e strade poi Corpo degli ingegneri di acque e strade H Giudicati circondariali )l 26. 784 Guida generale degli Archivi di Stato Tribunale civile 788 Gran corte criminale 789 Miscellanea di atti sul brigantaggio e processi politici )) Consiglio di guerra di guarnigione 0 II Prefettura Sottoprefettura di Larino Questura Uffici distrettuali delle imposte dirette Ufficio del genio civile Ufficio di leva di Campobasso Distretto militare di Campobasso Giudicature di mandamento Preture Tribunale di Campobasso 792 Procura del re presso il tribunale di Campobasso Tribunale di Larino Corte di assise di Campobasso Archivi notarili Catasti 797 Atti demaniali Stato civile 7;s Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali 799 Archivi di famiglie e di persone Raccolte e miscellanee 800 indice dei fondi 801 L’Archivio di Campobasso, previsto dal decreto 22 ott. -

Ministero Della Salute, Risultati Dell'analisi Condotta Sui Dati 2012 Della Regione Molise Rilevati Attraverso Il

Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA UFFICIO III Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati 2012 della Regione Molise rilevati attraverso il sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (SIAD). Tale sistema istituito, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), con decreto ministeriale del 17 dicembre 2008 e successive modificazioni (G.U. n. 6 del 9 gennaio 2009) mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio- sanitari erogati in maniera programmata da operatori afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nell’ambito dell’assistenza domiciliare. L’analisi è stata condotta attraverso l’applicazione delle seguenti due misure ai dati trasmessi dalla regione Molise relativamente ai Comuni individuati e ricompresi nelle macro aree: Mainarde, Alto Medio Sannio, Matese, Fortore. Misure Numero di persone con età maggiore o uguale a 65 anni/ 75 anni prese in carico (misura 1); Numero di accessi pro capite (misura 2). Aree di interesse: Mainarde – Comuni di: Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Scapoli. Alto Medio Sannio - Comuni di: Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelbottaccio, Castelverrino, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Limosano, Lucito, Macchiagodena, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Petrella Tifernina, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, Roccavivara, Salcito, San Felice del Molise, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Sant’Elena Sannita, Sessano del Molise, Trivento, Vastogirardi.