44(4) 06.장석기A.Fm

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Xerocomus S. L. in the Light of the Present State of Knowledge

CZECH MYCOL. 60(1): 29–62, 2008 Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge JOSEF ŠUTARA Prosetická 239, 415 01 Teplice, Czech Republic [email protected] Šutara J. (2008): Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge. – Czech Mycol. 60(1): 29–62. The definition of the generic limits of Xerocomus s. l. and particularly the delimitation of this genus from Boletus is very unclear and controversial. During his study of European species of the Boletaceae, the author has come to the conclusion that Xerocomus in a wide concept is a heterogeneous mixture of several groups of species. These groups are separated from each other by different anatomical and some other characters. Also recent molecular studies show that Xerocomus s. l. is not a monophyletic group. In agreement with these facts, the European species of Xerocomus s. l. whose anatomy was studied by the present author are here classified into the following, more distinctly delimited genera: Xerocomus s. str., Phylloporus, Xerocomellus gen. nov., Hemileccinum gen. nov. and Pseudoboletus. Boletus badius and Boletus moravicus, also often treated as species of Xerocomus, are retained for the present in the genus Boletus. The differences between Xerocomus s. str., Phylloporus, Xerocomellus, Hemileccinum, Pseudoboletus and Boletus (which is related to this group of genera) are discussed in detail. Two new genera, Xerocomellus and Hemileccinum, and necessary new combinations of species names are proposed. Key words: Boletaceae, Xerocomus, Xerocomellus, Hemileccinum, generic taxonomy, anatomy, histology. Šutara J. (2008): Rod Xerocomus s. l. ve světle současného stavu znalostí. – Czech Mycol. -

Studies on North-West Himalayan Russulaceae

Biological Forum – An International Journal 13(2): 138-164(2021) ISSN No. (Print): 0975-1130 ISSN No. (Online): 2249-3239 Studies on North-West Himalayan Russulaceae Shilpa Sood1*, Reeti Singh2 and Ramesh Chandra Upadhyay3 1Department of Botany, MCM DAV College Kangra, (Himachal Pradesh)-176001, India. 2Department of Plant Pathology, College of Agriculture, RVSK Vishwa Vidyalaya, Gwalior, (Madhya Pradesh)-474002, India. 3ICAR-Directorate of Mushroom Research, Solan, (Himachal Pradesh)-173213, India. (Corresponding author: Shilpa Sood*) (Received 22 March 2021, Accepted 05 June, 2021) (Published by Research Trend, Website: www.researchtrend.net) ABSTRACT: North Western Himalayan forests are rich in macrofungal diversity, especially in ectomycorrhizal (ECM) fungi. In 2014 and 2015, a number of explorations were undertaken during rainy season to explore the ECM diversity. The morpho-taxonomy of thirteen samples of Russulaceae were briefly discussed. Four samples of Lactarius and nine samples of Russula were described morphologically and illustrated taxonomically. Detailed study on the spore morphology of the specimens was carried out using staining techniques and Scanning Electron Microscopy (SEM). Out of these Lactarius paradoxus, L. subpurpureus, Russula fellea, R. flavida and R. subfoetens have been reported for the first time from Himachal Pradesh. Keywords: Basidiomycetes, macrofungi, Russula, Lactarius, taxonomy. INTRODUCTION and injury, latex colour and latex colour change were described in the field from the fresh specimen. The members of family Russulaceae belongs to All colour notations were according to Kornerup and cosmopolitan group of ectomycorrhizal mushroom that Wanscher, (1978). After recording all the forms a relationship with trees. It comprises around morphological characters, specimens were dried in hot 1900 accepted species (Lebel et al., 2013). -

Boletes from Belize and the Dominican Republic

Fungal Diversity Boletes from Belize and the Dominican Republic Beatriz Ortiz-Santana1*, D. Jean Lodge2, Timothy J. Baroni3 and Ernst E. Both4 1Center for Forest Mycology Research, Northern Research Station, USDA-FS, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA 2Center for Forest Mycology Research, Northern Research Station, USDA-FS, PO Box 1377, Luquillo, Puerto Rico 00773-1377, USA 3Department of Biological Sciences, PO Box 2000, SUNY-College at Cortland, Cortland, New York 13045, USA 4Buffalo Museum of Science, 1020 Humboldt Parkway, Buffalo, New York 14211, USA Ortiz-Santana, B., Lodge, D.J., Baroni, T.J. and Both, E.E. (2007). Boletes from Belize and the Dominican Republic. Fungal Diversity 27: 247-416. This paper presents results of surveys of stipitate-pileate Boletales in Belize and the Dominican Republic. A key to the Boletales from Belize and the Dominican Republic is provided, followed by descriptions, drawings of the micro-structures and photographs of each identified species. Approximately 456 collections from Belize and 222 from the Dominican Republic were studied comprising 58 species of boletes, greatly augmenting the knowledge of the diversity of this group in the Caribbean Basin. A total of 52 species in 14 genera were identified from Belize, including 14 new species. Twenty-nine of the previously described species are new records for Belize and 11 are new for Central America. In the Dominican Republic, 14 species in 7 genera were found, including 4 new species, with one of these new species also occurring in Belize, i.e. Retiboletus vinaceipes. Only one of the previously described species found in the Dominican Republic is a new record for Hispaniola and the Caribbean. -

Researches on Russulaceous Mushrooms-An Appraisal Reported to Provide Some Non-Nutritional Benefits to Tree 1932, 1940) and Beardslee (1918)

63 KAVAKA47 : 63 - 82 (2016) Researches on Russulaceous Mushrooms-AnAppraisal N.S.Atri,Samidha Sharma* , Munruchi Kaur Sainiand Kanad Das ** Department of Botany, PunjabiUniversity, Patiala 147002, Punjab, India. *Department of Botany, Arya College, Ludhiana 141001, Punjab, India. **Botanical Survey of India, Cryptogamic Unit, P.O. BotanicGarden, Howrah 711103, India Corresponding author email: [email protected] (Submitted onAugust 10, 2016 ;Accepted on October 2, 2016) ABSTRACT Russulaceae is one among the large families of the basidiomycetous fungi. Some significant studies during the last decade on their systematics and molecularphylogenyresulted in splittingof well knownmilkcapgenusLactarius s.l.andinclusionof number of gastroid and resupinate members under its circumscription. Presently, there are seven genera (including agaricoid, gasteroid and resupinate members) in this family viz. RussulaPers. , Lactarius Pers. , Lactifluus (Pers.) Roussel, Cystangium Singer & A.H. Smith , Multifurca Buyck & Hofst., Boidinia Stalper & HjortstamandPseudoxenasma K.H.Larss.&Hjortstamspreadover 1248+ recognisedspeciestheworldover.Outof atotalofabout 259 + species/taxaofRussulacousmushrooms,146taxaofRussula ,83taxaof Lactarius ,27taxaof Lactifluus ,2speciesof Boidinia and1speciesof Multifurca are documented from India. In this manuscript an appraisal of the work done on various aspects of the members of the family Russulaceae including their taxonomic, molecular,phylogenetic, scanning electron microscopic, ectomycorrhizal, nutritional and nutraceutical aspects has been attempted. Keywords: Russulaceae, taxonomy, phylogeny, SEM, ECM, nutritional, nutraceutical, review INTRODUCTION taxa ofRussula and 83 taxa of Lactarius, 27 taxa of Lactifluus (Pers.) Roussel are known. (Atri et al ., 1994; Das and Sharma, The familyRussulaceae Lotsy is one of the 12 families under 2005; Bhattet al ., 2007; Das 2009; Das et al ., 2010, 2013, orderRussulales Krisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. 2015; Das and Verbeken, 2011, 2012; Lathaet al ., 2016; David (Kirket al ., 2008). -

Diversity Wild Mushrooms in the Community Forest of Na Si Nuan Sub- District, Thailand

J Biochem Tech (2020) 11 (3): 28-36 ISSN: 0974-2328 Diversity Wild Mushrooms in the Community Forest of Na Si Nuan Sub- District, Thailand Thalisa Yuwa-amornpitak*, Pa-Nag Yeunyaw Received: 07 March 2020 / Received in revised form: 17 July 2020, Accepted: 20 July 2020, Published online: 04 August 2020 © Biochemical Technology Society 2014-2020 © Sevas Educational Society 2008 Abstract (Smith and Read, 1997). Currently, more than 100 species of saprophyte mushrooms can be cultivated at the industrial level The aim of this study was to investigate the diversity of edible (Stamets, 1993), such as Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju, mushrooms in the community forest of Na Si Nuan sub-district. and Lentinus squarrosulus. Mycorrhizae represent symbiotic Twenty-seven species of mushrooms were found, and 24 were mutualistic relationships between soil fungi and fine plant roots. edible. Three species were not recorded for eating, and 1 of them Ectomycorrhiza (ECM) is a type of mycorrhiza associated with the was similar to Scleroderma. Mushrooms were identified by their plant root system, enhancing plant uptake of minerals and drought morphology and internal transcribed spacer (ITS) region of tolerance. In contrast, the host plant provides photosynthetic ribosomal DNA and then categorized into 13 families. Eight and products and a place to live to ECM. Dipterocarpaceae contains a seven species of mushrooms were placed in Russulaceae and group of dominant timber species found in Southeast Asia, Boletaceae, respectively. Two species of mushrooms were including Thailand, and is associated with various types of ECM categorized in the families Tricholomataceae and Clavariaceae. fungi (Cheevadhanarak and Ratchadawong, 2006). -

The Current Status of the Family Russulaceae in the Uttarakhand Himalaya, India

Mycosphere Doi 10.5943/mycosphere/3/4/12 The current status of the family Russulaceae in the Uttarakhand Himalaya, India Joshi S1*, Bhatt RP1, and Stephenson SL2 1Departmet of Botany and Microbiology, H. N. B. Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand 246 174, India – [email protected], [email protected] 2Department of Biological Sciences, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas 72701, USA – [email protected] Joshi S, Bhatt RP, Stephenson SL 2012 – The current status of the family Russulaceae in the Uttarakhand Himalaya, India. Mycosphere 3(4), 486–501, Doi 10.5943 /mycosphere/3/4/12 The checklist provided herein represents a current assessment of what is known about the ectomycorrizal family Russulaceae from the Uttarakhand Himalaya. The checklist includes 105 taxa, 55 of which belong to the genus Lactarius Pers. ex S.F. Gray and 50 are members of the genus Russula Pers. ex S.F. Gray. Eleven of the species of Lactarius (listed as Lactarius sp. 1 to 11 in the checklist) are apparently new to science and have yet to be formally described. Key words – Ectomycorrhizal fungi – Himalayan Mountains – Lactarius – Russula – Taxonomy Article Information Received 24 July 2012 Accepted 31 July 2012 Published online 28 August 2012 *Corresponding author: Sweta Joshi – e-mail – [email protected] Introduction crucial niche relationships of the various The family Russulaceae is one of the elements that make up the forest biota, largest ectomycorrhizal families in the order including the macrofungi themselves. The Agaricales. The family was established by large gap that exists with respect to our Roze (1876) as the Russulariees (non. -

Morphology and Phylogeny Reveal Two New Records of Boletoid Mushrooms for the Indian Mycobiota

ISSN (E): 2349 – 1183 ISSN (P): 2349 – 9265 4(1): 62–70, 2017 DOI: 10.22271/tpr.201 7.v4.i1 .009 Research article Morphology and phylogeny reveal two new records of boletoid mushrooms for the Indian mycobiota Dyutiparna Chakraborty1, Kamal C. Semwal2, Sinchan Adhikari3, Sobhan K. Mukherjee3 and Kanad Das1* 1Cryptogamic Unit, Botanical Survey of India, P.O. Botanic Garden, Howrah-711103, India 2Department of Biology, College of Sciences, Eritrea Institute of Technology, Mai Nafhi, Asmara, Eritrea 3 Department of Botany, University of Kalyani, Kalyani-741235, Nadia, West Bengal, India *Corresponding Author: [email protected] [Accepted: 16 February 2017] Abstract: A detailed macro- and micromorphological studies coupled with the LSU-based phylogenetic inference of Aureoboletus nephrosporus, a tubulose member of the family Boletaceae is presented. Similarly, another tubulose bolete, Strobilomyces mirandus which was collected both from Eastern and Western Himalayas of India is also reported here with morphological details and ITS-based phylogeny. Both are the new records for this country. Keywords: Boletales - India - Macrofungi - New records - Phylogeny - Sikkim. [Cite as: Chakraborty D, Semwal KC, Adhikari S, Mukherjee SK & Das K (2017) Morphology and phylogeny reveal two new records of boletoid mushrooms for the Indian mycobiota. Tropical Plant Research 4(1): 62–70] INTRODUCTION The members of the family Boletaceae are mostly ectomycorrhizal in tropical to subalpine regions and thus are well represented in Sikkim of the Eastern Himalaya (Lakhanpal 1996, Das 2009, 2012, 2013, Chakraborty & Das 2015, Das & Chakraborty 2014, Das & Dentinger 2015, Das et al. 2012, 2013, 2014, 2015) because of the abundance of suitable host trees like Abies Mill., Picea Mill., Tsuga Carrière, Lithocarpus Blume, Castanopsis (D. -

I I Československá I Vědecká Společnost I Pro Mykologii

I I ČESKOSLOVENSKÁ I VĚDECKÁ SPOLEČNOST I PRO MYKOLOGII I ^ ^ ^ l in n x u R iíciisl I ACADEMIA / PRAHA I KVĚTEN 1991 I ISSN 0009 - 0476 k i • j| Í ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Cs. včdeckc společnosti pro mykologii k šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické pošt. přihr. 106. 111 21 Praha 1 Ročník 45 Číslo 1-2 Květen 1991 Vedoucí redaktor : prof. RNDr. Zdeněk Urban, DrSe. i Redakční rada : RNDr. Dorota Brillová, CSc.; RNDr. Marie Červená, CSc.; RNDr. Petr Fragner; MUDr. Josef Herink; RNDr. Věra Holubová, CSc.: RNDr. František kotlaba, CSc. (zástupce ved. red.); inž. Cyprián Paulech, CSc.; RNDr. Václav Šašek, CSc. V ýkonný r e d a k to r : RNDr. Mirko Svrtek, CSc. Příspěvky zasílejte na adresu výkonného redaktora: Národní muzeum. Václavské nám. 6K. 115 79 Praha 1. telefon 26 94 51-59. 4. sešit 44. ročníku vyšel 26. listopadu 1990 O li S A 11 J. Šutara : Pseudoboletus. nový rod řádu Boletales ................................................................................ 1 P. V am pola : Antrodiella parasitica. nový druh chorošů ...................................................................... 10 F. Kotlaba : Ekologie a zeměpisné rozšíření dvou pevníkú - Columnocystis abietina a Stcreum gausapatum - v Československu .......................................................................................................... 15 M. V áňová : Nomen novum, nomenklatorické zmény a taxonomická přeřazení v řádu Mucoralcs ................................................................................................................................................................................ -

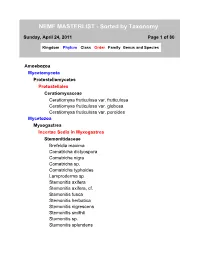

NEMF MASTERLIST - Sorted by Taxonomy

NEMF MASTERLIST - Sorted by Taxonomy Sunday, April 24, 2011 Page 1 of 80 Kingdom Phylum Class Order Family Genus and Species Amoebozoa Mycetomycota Protosteliomycetes Protosteliales Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa Ceratiomyxa fruticulosa var. globosa Ceratiomyxa fruticulosa var. poroides Mycetozoa Myxogastrea Incertae Sedis in Myxogastrea Stemonitidaceae Brefeldia maxima Comatricha dictyospora Comatricha nigra Comatricha sp. Comatricha typhoides Lamproderma sp. Stemonitis axifera Stemonitis axifera, cf. Stemonitis fusca Stemonitis herbatica Stemonitis nigrescens Stemonitis smithii Stemonitis sp. Stemonitis splendens Fungus Ascomycota Ascomycetes Boliniales Boliniaceae Camarops petersii Capnodiales Capnodiaceae Capnodium tiliae Diaporthales Valsaceae Cryphonectria parasitica Valsaria peckii Elaphomycetales Elaphomycetaceae Elaphomyces granulatus Elaphomyces muricatus Elaphomyces sp. Erysiphales Erysiphaceae Erysiphe polygoni Microsphaera alni Microsphaera alphitoides Microsphaera penicillata Uncinula sp. Halosphaeriales Halosphaeriaceae Cerioporiopsis pannocintus Hysteriales Hysteriaceae Glonium stellatum Hysterium angustatum Micothyriales Microthyriaceae Microthyrium sp. Mycocaliciales Mycocaliciaceae Phaeocalicium polyporaeum Ostropales Graphidaceae Graphis scripta Stictidaceae Cryptodiscus sp. 1 Peltigerales Collemataceae Leptogium cyanescens Peltigeraceae Peltigera canina Peltigera evansiana Peltigera horizontalis Peltigera membranacea Peltigera praetextala Pertusariales Icmadophilaceae Dibaeis baeomyces Pezizales -

Retiboletus, a New Genus for a Species-Complex in the Boletaceae Producing Retipolides1

Feddes Repertorium 113 (2002) 1–2, 30–40 Berlin, April 2002 Universität Regensburg, Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin, Botanisches Institut, Regensburg Clark University, Department of Biology, Sackler Science Building, Worcester, Massachusetts M. BINDER & A. BRESINSKY Retiboletus, a new genus for a species-complex in the Boletaceae producing retipolides1 With 3 Figures and one Table Summary Zusammenfassung Boletus ornatipes and B. retipes are two closely Retiboletus, eine neue Gattung für einen Arten- related species in North America, which cannot be Komplex mit Retipoliden innerhalb der Bole- differentiated by morphological and anatomical taceae characters. The 25S rDNA was partly sequenced from several isolates of B. ornatipes, B. retipes, and Boletus ornatipes und B. retipes sind zwei nahe allied species in the Boletaceae to aid identification. verwandte Arten in Nordamerika, die durch morpho- The phylogenetic analysis using maximum likeli- logische und anatomische Merkmale nicht unter- hood suggests that both species are differently dis- schieden werden können. Ein Teil der 25S rDNA tributed. In addition, our results are supported by a mehrerer Isolate von B. ornatipes, B. retipes und previous study of HELLWIG (1999), separating three verwandten Arten wurde sequenziert, um die Identifi- groups in the B. retipes/ornatipes-complex based on zierung zu unterstützen. Die phylogenetische Analyse chemotaxonomical characters. Retipolides form the unter Verwendung von Maximum Likelihood weist major pigments in presently analyzed B. ornatipes auf eine unterschiedliche geographische Verbreitung and B. retipes collections and are also detected in beider Arten hin. Zusätzlich werden unsere Ergebnis- B. flavoniger. This group of secondary metabolites se durch eine vorhergehende Studie von HELLWIG is unique in the Boletales (for distribution of (1999) unterstützt, in der chemotaxonomische Merk- pigments in Boletales see GILL & STEGLICH 1987) male zur Abgrenzung dreier Gruppen im B. -

New Boletaceae Taxa from Guyana: Binderoboletus Segoi Gen. and Sp

Mycologia, 108(1), 2016, pp. 157–173. DOI: 10.3852/15-075 # 2016 by The Mycological Society of America, Lawrence, KS 66044-8897 New Boletaceae taxa from Guyana: Binderoboletus segoi gen. and sp. nov., Guyanaporus albipodus gen. and sp. nov., Singerocomus rubriflavus gen. and sp. nov., and a new combination for Xerocomus inundabilis Terry W. Henkel1 Key words: Agaricomycetes, Boletineae, Caesalpi- Department of Biological Sciences, Humboldt State University, nioideae, Dipterocarpaceae, ectomycorrhizal fungi, Arcata, California 95521 Guiana Shield Keisuke Obase Department of Plant Pathology, University of Florida, INTRODUCTION Gainesville, Florida 32611 Dillon Husbands2 Species of Boletaceae (Boletineae, Boletales, Agarico- Department of Agriculture, Faculty of Agriculture and mycetes) are well represented in the ectomycorrhizal Forestry, University of Guyana, Georgetown, Guyana (ECM) macromycota associated with the leguminous Jessie K. Uehling genus Dicymbe (Fabaceae subfam. Caesalpinioideae) University Program in Genetics & Genomics, Duke University, Durham, North Carolina 27708 in the remote tropical forests of Guyana (Henkel et al. Gregory Bonito 2012). To date 28 morphospecies of boletoid fungi Department of Plant, Soil and Microbial Sciences, Michigan have been collected in Dicymbe-dominated forests, 21 State University, East Lansing, Michigan 48824 of which were described formally in six genera includ- M. Catherine Aime ing Austroboletus (Corner) Wolfe, Boletellus Murrill, Fis- Department of Botany and Plant Pathology, Purdue tulinella Henn., Phylloporus Quél., Tylopilus P. Karst. University, West Lafayette, Indiana 47907 and Xerocomus Quél. (Henkel 1999, 2001; Fulgenzi et al. Matthew E. Smith 2007, 2008, 2010; Mayor et al. 2008; Neves et al. 2010; Department of Plant Pathology, University of Florida, Husbands et al. 2013). An additional seven morpho‐ Gainesville, Florida 32611 species remain undescribed, four of which are treated here. -

New Distributional Record of Retiboletus Ornatipes (Peck) Binder & Bresinsky (Boletaceae) from North and West Districts of Sikkim

Indian Journal of Plant Sciences ISSN: 2319-3824 (Online) An Online International Journal Available at http://www.cibtech.org/jps.htm 2013 Vol. 2 (1) January-March, pp.1-5/Kanad Das Research Article NEW DISTRIBUTIONAL RECORD OF RETIBOLETUS ORNATIPES (PECK) BINDER & BRESINSKY (BOLETACEAE) FROM NORTH AND WEST DISTRICTS OF SIKKIM *Kanad Das *Botanical Survey of India, Sikkim Himalayan Regional Centre, P.O. Rajbhawan, Gangtok 737103, Sikkim, India *Author for Correspondence ABSTRACT Retiboletus ornatipes (Boletaceae) a species reported from Himachal Pradesh (India) is recorded for the first time from Sikkim (India). Macro- and micromorphological details of this species are given along with the illustrations. Its relations with allied taxa are also discussed. Key Words: Basidiomycota, Boletaceae, India, Macrofungi, Retiboletus, Sikkim, Taxonomy INTRODUCTION Macrofungal explorations have been undertaken by the author mainly to North and West district of Sikkim (a small state of India) since 2008. Some interesting taxa have been already reported (Das et al., 2010; Das and Verbeken, 2011; Das et al., 2011; Das and Verbeken, 2012 and Van de Putte et al., 2012) from these areas. Retiboletus ornatipes (= Boletus ornatipes), belonging to the family Boletaceae, was collected earlier (1988) from Dhangiara (Mandi) from the state Himachal Pradesh and known by this single collection from the entire Indian subcontinent (Lakhanpal, 1996). Recently, while undertaking the routine macrofungal surveys, two more collections were made by the author from two sub-alpine localities of Sikkim, a small Himalayan state in India. The first site: Lachen top, being located in the North district is a mixed forest, mainly dominated by trees like Tsuga dumosa Eichl.