Bearbeitung DA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

European Qualifiers

EUROPEAN QUALIFIERS - 2014/16 SEASON MATCH PRESS KITS Rheinpark Stadion - Vaduz Friday 27 March 2015 20.45CET (20.45 local time) Liechtenstein Group G - Matchday -8 Austria Last updated 02/07/2016 05:08CET EUROPEAN QUALIFIERS OFFICIAL SPONSORS Team facts 2 Legend 4 1 Liechtenstein - Austria Friday 27 March 2015 - 20.45CET (20.45 local time) Match press kit Rheinpark Stadion, Vaduz Team facts UEFA European Championship records: Liechtenstein History 2012 – did not qualify 2008 – did not qualify 2004 – did not qualify 2000 – did not qualify 1996 – did not qualify Qualifying win 3-0: Liechtenstein v Iceland, 17/10/07 Qualifying loss 8-0: Portugal v Liechtenstein, 09/06/99 8-0: Portugal v Liechtenstein, 18/12/94 Overall appearances 45: Mario Frick 36: Peter Jehle 34: Daniel Hasler 33: Martin Stocklasa 28: Thomas Beck 28: Franz Burgmeier 27: Michael Stocklasa Overall goals 6: Mario Frick 2: Thomas Beck UEFA European Championship records: Austria History 2012 – did not qualify 2008 – group stage 2004 – did not qualify 2000 – did not qualify 1996 – did not qualify 1992 – did not qualify 1988 – did not qualify 1984 – did not qualify 1980 – did not qualify 1976 – did not qualify 1972 – did not qualify 1968 – did not qualify 1964 – did not qualify 1960 – did not qualify Final tournament win N/A Final tournament defeat 0-1: Austria v Germany, 16/06/08 0-1: Austria v Croatia, 08/06/08 Qualifying win 7-0: Austria v San Marino, 28/04/99 7-0: Austria v Liechtenstein, 26/04/95 Qualifying defeat 9-0: Spain v Austria, 27/03/99 Final tournament appearances -

Rapids Große Derbysieger

Jeden Dienstag neu | € 1,90 Nr. 16 | 17. April 2018 FOTOS: GEPA PICTURES 50 Wien ROSES NÄCHSTES ZIEL: FINALE! Das „Wunder von Salzburg“ 4 Seite SCHOBI & GOGO IM HOCH, AUSTRIA IN DER KRISE BAUMGARTNER IM INTERVIEW „Sind gefährlicher Cup-Underdog“ Seite 14 Rapids große TOTO RUNDE 16A 18-fach-Jackpot Derbysieger in der Torwette! Seite 6 Österreichische Post AG WZ 02Z030837 W – Sportzeitung Verlags-GmbH, Linke Wienzeile 40/2/22, 1060 Wien Retouren an PF 100, 13 Das Topspiel der Deutschen Bundesliga Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen Am Samstag ab 17.30 Uhr exklusiv auf Sky PR_AZ_Coverbalken_Sportzeitung_169x31_2018_V01.indd 1 12.04.18 09:29 Sportzeitung 02 16/2018 Anstoß Horst Hot & Not wunder gibt es immer wieder FUSSBALL Barometer EDITORIAL von Gerhard Weber Pedro Martins: Der Portugiese, Die Salzburger Bullen haben ihn also wirklich Doch die gehört jetzt Salzburg! Niemand redet zuletzt Guimarães, ist Nachfol- geschafft, den Sprung ins Europa League- momentan von Leipzig. Und das hat man ger von Oscar Garcia als Olym- Semifinale. Die großen Brüder aus Leipzig sich redlich verdient. Unglaublich, was piakos-Trainer nicht … Marco Rose und seine Schützlinge in den Ich gebe es zu – da kommt schon ein biss- letzten Wochen und Monaten geleistet ha- Akira Nishino: Zwei Monate vor chen Schadenfreude auf. Und das nicht nur, ben. Unglaublich, wie konsequent man in der WM löste Japans bisheriger weil es immer Spaß macht, wenn wir gegen- der Mozartstadt den Weg verfolgt hat Sportdirektor Vahid Halilhodzic über den Deutschen endlich wieder einmal Da gab‘s kein Jammern, da gab‘s Wehkla- als Teamchef ab die Nase vorne haben. -

EU-Ratsvorsitz

Ausg. Nr. 176 • 5. Juli 2018 Unparteiisches, unabhängiges Monats - magazin speziell für Österreicherinnen und Österreicher in aller Welt in vier verschiedenen pdf-Formaten http://www.oesterreichjournal.at EU-Ratsvorsitz Österreich übernahm mit 1. Juli für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Die feierliche Übergabe von Bulgarien erfolgte am 30. Juni in Schladming. Foto: BKA / Dragan Tatic Foto: BKA Am 30. Juni auf der Planai: Bundekanzler Sebastian Kurz (l.) mit dem Premierminister Bulgariens Bojko Borissow (r.) und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, bei der symbolischen Übergabe des EU-Ratsvorsitzes von Bulgarien an Österreich. m 30. Juni fand als Auftakt zum öster- unter anderem ein „Gipfelpicknick“, ein EU- uns wichtig, das Vertrauen in die EU zu stär- Areichischen EU-Ratsvorsitz ein Event Wandertrail und das abschließende Konzert ken und sicherzustellen, daß die Europäische in Schladming unter dem Motto „Servus „Europa LIVE“ im Planai-Stadion. Union ihre großen Aufgaben lösen kann“, Europa“ statt. Dabei erfolgte die symboli- „Österreich will mit dem Ratsvorsitz die sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz anläß- sche Übergabe des Vorsitzes von Bulgarien Rolle als Brückenbauer in Europa überneh- lich der Übernahme des Ratsvorsitzes in der an Österreich im Rahmen eines öffentlichen men und Spannungen, die sich in letzter Zeit Europäischen Union mit 1. Juli. Auftaktevents. Geboten wurde den Gästen aufgebaut haben, wieder reduzieren. Es ist Lesen Sie weiter auf der Seite 3 Ø Sie sehen hier die Variante A4 mit 300 dpi und hoher Qualität von Bildern und Grafiken ÖSTERREICH JOURNAL NR. 176 / 05. 07. 2018 2 Die Seite 2 Liebe Leserinnen und Leser, die nächsten sechs Monate werden – politisch gesehen – durch die Über- nahme der EU-Ratspräsidentschaft besonders bedeutsam werden. -

Gegen Fk Austria Wien

#171 DAS STADIONMAGAZIN DES FC RED BULL SALZBURG GEGEN FK AUSTRIA WIEN tipico Bundesliga | 6. Runde Sonntag, 23. August 2015 | 16:30 Uhr Red Bull Arena, Salzburg www.redbullsalzburg.at #RBSFAK 001-RBS_HS171_001_Cover 1 21.08.15 00:46 | 23. August 2015 ANPFIFF 3 HERBERT PROHASKA wurde am 8. August sechzig. Wir gratulieren nochmals und danken für den Gast- kommentar (Seite 11). COMEBACK. Man sieht sich im Leben – heißt es – immer zweimal. Diese Redensart trifft auch auf Yordy Reyna und den FC Red Bull Salzburg zu. Der Peruaner hatte bereits in der Saison 2013/14 vier Einsätze für unsere Mannschaft, ehe er auf Leihbasis nach Grödig und weiter nach Leipzig wechselte, um danach im Sommer 2015 ein Comeback in Salzburg zu geben. Yordy erklärt im Interview ab Seite 18, warum er sich nun bei den Roten Bullen richtig entfalten kann und wie er in seiner Heimat Chiclayo (im Norden Perus) überhaupt zum Fußball gekommen ist. Sensationell war letzte Woche übrigens die Leistung unserer Jung- bullen. Als erstes Team konnte die U16 des FC Red Bull Salzburg den Titel bei der Next Generation Trophy verteidigen. Wir gratulieren, wünschen ein spannendes Spiel gegen die Wiener Austria und viel Spaß mit dieser HEIMSPIEL-Ausgabe! Name: FC Red Bull Salzburg IMPRESSUM Herausgeber Salzburg Sport GmbH, Gegründet: 13. September 1933 Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, www.redbullsalzburg.at Stadion: Red Bull Arena Redaktion & Produktion Red Bull Media House GmbH, Erfolge: UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand Heinrich-Collin-Straße 1, A-1140 Wien, +43 (0)1 90221-0, -

Matthias Sindelar, El Mozart Del Fútbol

Cuadernos de Fútbol Revista de CIHEFE https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol. Autor: Vicente Martínez Calatrava Cuadernos de fútbol, nº 15, noviembre 2010. ISSN: 1989-6379 Fecha de recepción: 05-10-2010, Fecha de aceptación: 17-10-2010. URL: https://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2010/11/matthias-sindelar-el-mozart-del-futbol/ Resumen Matthias Sindelar está considerado por muchos como el futbolista austriaco más grande de todos los tiempos. Nació el 10 de febrero de 1903 en la región de Moravia, que actualmente se encuentra integrada en la República Checa, y a los dos años de edad su familia se trasladó a Viena con la esperanza... Date : 1 noviembre 2010 Matthias Sindelar está considerado por muchos como el futbolista austriaco más grande de todos los tiempos. Nació el 10 de febrero de 1903 en la región de Moravia, que actualmente se encuentra integrada en la República Checa, y a los dos años de edad su familia se trasladó a Viena con la esperanza de encontrar en la capital del imperio Austro-húngaro un futuro más próspero del que les esperaba en su tierra natal. Sin embargo la pérdida de su padre durante la Primera Guerra Mundial, le obligó a trabajar como aprendiz de cerrajero para ajudar económicamente a su familia. Fue en las calles y plazas vienesas donde el joven Matthias comenzó a dar muestras de sus facultades futbolísticas y allí, jugando con sus amigos, fue descubierto por Karl Wiemann, quien fascinado por sus habilidades hizo todo lo posible por incorporarlo a la plantilla del filial del Hertha de Viena, cuando aún no había cumplido los dieciseis años. -

Club Brugge KV V SK Rapid Wien PRESS KIT

Club Brugge KV v SK Rapid Wien PRESS KIT Jan Breydel, Bruges Wednesday, 2 November 2005 - 20:45 CET Group A - Matchday 4 When the teams met on 18 October at SK Rapid Wien's Ernst Happel stadium, a 75th- minute strike from Boško Balaban was enough to ensure Club Brugge KV victory. It meant the Belgian champions collected their first points in Group A, and left their Austrian counterparts still searching for a first-ever win in the UEFA Champions League. The one goal scored on Matchday 3 went against the trend of previous matches between the teams, with their two previous ties in UEFA club competition producing a hatful of goals. Rapid unbeaten in Bruges •The Austrian side are unbeaten in their two previous trips to Club Brugge having left Belgium with a draw and a win. Overall, their four matches have produced 23 goals. First meeting •Thirteen of them were scored in their first meeting in the first round of the 1986/87 UEFA Cup Winners' Cup. Rapid edged a thrilling first leg 4-3 at home as goals from Reinhard Kienast (2), Karl Brauneder and Gerald Willfurth cancelled out Ronny Rosenthal's opener. What should have been a comfortable first-leg victory from that point turned out to be anything but, as Luc Beyens and Dennis van Wijk struck for Club Brugge to narrow the lead and ensure a nervous finale. •In the return leg at the Jan Breydelstadion in Bruges, Kenneth Brylle Larsen and Rosenthal gave the home side the lead in the tie, but Rapid hit back immediately with goals from current Croatia coach Zlatko Kranjcar, Rudolf Weinhofer and Sulejman Halilovic to take control at 3-2. -

Alcott 12Th in Bad Kleinkirchheim

Snowsport GB, Hillend, Biggar Road, Midlothian, EH10 7EF Tel: 0131-445-7676; www.snowsportgb.com [email protected] Sunday 15th January 2006 Bad Kleinkirchheim, Austria. Alcott: 12th in Bad Kleinkirchheim The British Land Alpine Ski Team's Chemmy Alcott buried the disappointment of a relatively poor downhill showing yesterday in Bad Kleinkirchheim, Austria when she skied to an impressive 12th place in today's World Cup Women's Super G. Racing first down the course Alcott, (23, Twickenham/The British Land Alpine Ski Team) set aside any nervousness about being the first woman ever to ski Super G on the resort's Franz Klammer Weltcup Abfahrt piste, and set a time of 1 minute 10.35 seconds. Her run set her up in the top three until several of the Women's Super G big guns attacked it, but 12th - the second best ever British Women's Super G result after her own 11th in Lake Louise in late 2003 - is her best result of the season so far and the third best World Cup result of her career so far. After struggling in some of the women's world cup downhills Alcott was pleased not only with her skiing today, but also with the way in which she handled the pressure of skiing first. Two years ago she let the stress of opening the course get to her, but today she was able to use her intuition to ski the fall line as much as possible and return a very encouraging result, less than a month before the start of the Olympic Winter Games. -

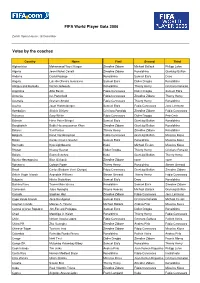

Votes by the Coaches FIFA World Player Gala 2006

FIFA World Player Gala 2006 Zurich Opera House, 18 December Votes by the coaches Country Name First Second Third Afghanistan Mohammad Yousf Kargar Zinedine Zidane Michael Ballack Philipp Lahm Algeria Jean-Michel Cavalli Zinedine Zidane Ronaldinho Gianluigi Buffon Andorra David Rodrigo Ronaldinho Samuel Eto'o Deco Angola Luis de Oliveira Gonçalves Samuel Eto'o Didier Drogba Ronaldinho Antigua and Barbuda Derrick Edwards Ronaldinho Thierry Henry Cristiano Ronaldo Argentina Alfio Basile Fabio Cannavaro Didier Drogba Samuel Eto'o Armenia Ian Porterfield Fabio Cannavaro Zinedine Zidane Thierry Henry Australia Graham Arnold Fabio Cannavaro Thierry Henry Ronaldinho Austria Josef Hickersberger Samuel Eto'o Fabio Cannavaro Jens Lehmann Azerbaijan Shahin Diniyev Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane Fabio Cannavaro Bahamas Gary White Fabio Cannavaro Didier Drogba Petr Cech Bahrain Hans-Peter Briegel Samuel Eto'o Gianluigi Buffon Ronaldinho Bangladesh Bablu Hasanuzzaman Khan Zinedine Zidane Gianluigi Buffon Ronaldinho Belarus Yuri Puntus Thierry Henry Zinedine Zidane Ronaldinho Belgium René Vandereycken Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Miroslav Klose Belize Carlos Charlie Slusher Samuel Eto'o Ronaldinho Miroslav Klose Bermuda Kyle Lightbourne Kaká Michael Essien Miroslav Klose Bhutan Kharey Basnet Didier Drogba Thierry Henry Cristiano Ronaldo Bolivia Erwin Sanchez Kaká Gianluigi Buffon Thierry Henry Bosnia-Herzegovina Blaz Sliskovic Zinedine Zidane none none Botswana Colwyn Rowe Thierry Henry Ronaldinho Steven Gerrard Brazil Carlos Bledorin Verri (Dunga) Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Zinedine Zidane British Virgin Islands Avondale Williams Steven Gerrard Thierry Henry Fabio Cannavaro Bulgaria Hristo Stoitchkov Samuel Eto'o Deco Ronaldinho Burkina Faso Traore Malo Idrissa Ronaldinho Samuel Eto'o Zinedine Zidane Cameroon Jules Nyongha Wayne Rooney Michael Ballack Gianluigi Buffon Canada Stephen Hart Zinedine Zidane Fabio Cannavaro Jens Lehmann Cape Verde Islands José Rui Aguiaz Samuel Eto'o Cristiano Ronaldo Michael Essien Cayman Islands Marcos A. -

Portraits Décapants

PORTRAITS DÉCAPANTS Carnet de visites de skieurs(euses) Comme dans les précédents numéros du Sportivore, je vous invite à rencontrer quelques éminentes figures du passé ou du présent qui ont été rebaptisées d’un « petit nom ». Et même s’ils ne sont pas légion, le ski demeurant une activité assez confidentielle, voici les portraits décapants de champion(ne)s qui n’ont pas froid aux yeux. Blitz aus Kitz, L’éclair noir de Kitzbühel (Toni Sailer) 6”2 secondes. C’est la marge monstrueuse avec laquelle cet Autrichien charmeur au bonnet à pompon blanc est devenu champion olympique de slalom géant en 1956. Depuis, on n’a jamais fait mieux. D’ailleurs, ce natif de Kitzbühel, Mecque du ski alpin, est une légende vivante dans son pays. C’est ainsi que, celui qui aurait dû devenir chef d’orchestre dans les rêves de son père, va donner entre 1955 et 1958 un exceptionnel récital sportif, avec notamment un sans- faute en slalom géant, sept titres mondiaux (1956, 1958) et un mémorable triplé olympique (1956). Son fabuleux succès des Jeux de 1956 fit de lui l’idole de la jeunesse autrichienne et un symbole de la renaissance du pays (indépendant l’année précédente). La notoriété du beau Toni se renforça lors de son aventure avec Romy Schneider, jeune actrice de dix-huit ans. Mais à vingt-trois ans, à une époque où l’on ne badinait pas avec l’amateurisme, l’éclair noir de Kitzbühel fut disqualifié pour avoir monnayé une prestation dans un film où il interprétait le rôle… d’un skieur ! Blessé dans son orgueil, il décida de raccrocher et rejoignit les plateaux de cinéma (vingt-deux films) et les studios d’enregistrement (dix-huit albums) avant de revenir en 1972 à ses premiers amours, comme directeur technique de la Fédération autrichienne de ski. -

Third Reich Recycling

Herbert Kuhner Violence Under the Guise of Art or Third Reich Recycling Herbert Kuhner, the writer, is in a sense a historian. His life story runs parallel to history and illustrates that history is too serious matter to be left exclusively to bona fide historians. “In 1935, the year of his birth, the Nuremberg Laws were imposed in Germany. In 1938, when he was three years old, “The doorbell rang and I ran to the door and opened it. My mother swept me away as two men in street clothes entered. One of them, I remember clearly, wore a brown suit and limped. The other was thin and balding and wore a grey suit. They searched the apartment. The brown-suited man pushed my grandmother, who was eighty-three away from the sideboard in order to ransack it. And indeed it contained her shopping money.” (from Felled by Friendly Fire, a Memoir) 1 - Peter Malina, historian “In my view there is a Biedermeier-like silence concerning this topic. It is good that you have broken through it.”2 - Kuno Knöbl Delving Experiences I had in young years in Third-Reich Austria and returning later, has enabled me to attain a personal insight into post-war and present-day events in the land of my birth. Much has been written about the days when the Third Reich officially ceased to be, however certain facets of the aftermath and aftereffects have in my view not been brought to the fore. I could not help but delve. I wanted to get to the core and I have been gathering material over the years. -

Diplomarbeit

Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Mythos Rapid - Fankommunikation und kollektives Gedächtnis im modernen Fußball“ Verfasser Martin Hell angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2009 Matrikelnummer: 0001299 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A301 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Vitouch Danksagung Ich danke allen Menschen, die ich kennen lernen durfte und mich in meinem Leben beeinflusst haben. Es liegt an uns Fans dass zu bewahren, was Rapid wirklich ausmacht: TRADITION, KAMPFGEIST & LEIDENSCHAFT! (GO WEST, Fanzine der UR – 1/08, vom 27.2.2008) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................1 2 Themenabgrenzung .................................................................................................................4 2.1 Das System des modernen Fußballs .................................................................................4 2.2 Der Fan .............................................................................................................................6 2.3 Rassismus und Gewalt......................................................................................................8 3 Gruppensoziologie.................................................................................................................11 3.1 Die Gruppe – Definition und Klassifikation ..................................................................11 -

CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18

The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität