61964926.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BAYSHORE Pedersen, Graham Join Council A.Berdeei Plans to Build War

A GREATER MEDIA NEWSPAPER R i .i l B a to 1ATAWAN FREE PUB LIBRARY Bulk Rate 6 5 MAIN ST US Postage Pait,ATAWANj N J 0 7 7 4 7 Eatontown, N.J. P e rm it # 6 6 BAYSHORE SERVING ABERDEEN, HAZLET, KEYPORT, MATAWAN, UNION BEACH AND KEANSBURG VOLUME 105 NUMBER 2 i JANUARY 6, 1993 2 5 C E N T S Pedersen, Graham join council P a g e 4 A.berdeei plans to build war emorial Page 4 ichramm N.J. fire chiefs P ag e 10 Photograph by Rich Schultz JANUARY1993,-THE INDEPENDENT The Bar/Bat M tovah E v e n t o f T h e Y e a r ! presents Its ... M,TZVAHSpectacular BAR/BAT Old Bridge, NJ CO (908)679-5700^ At G R A N D ® ® JANUARY 13,1993 630] ^ c /> WEDNESDAY m Admit AH D oor Prizes BRING THE WHOLE FAMILY, AND THE NEIGHBORS TOO!! PREVIEW THE HOTTEST BANDS, DJ’S & PARTY OPTIONS • VALUABLE DOOR PRIZES • FUN FOR ALL! Monthly Showcases Private Viewings By Appointment (908) 946-2424 I 11 11 TMPlNDfiPBNDERT; JAM0ARY6, 1&S3 3 D ay C are. D ry C leaning. D eadlines. AsA n x i%»<-• e t vW ss J If you’re a working mom, you’re either reading this in 30 seconds on your way out the door in the morning, or in 30 seconds on your way off to sleep at night. You’re doing it all. The only problem is that you feel like you’re at the end of your rope. -

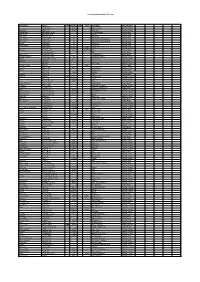

Great Lakes Handicaps 2020-21.Xls

Great Lakes Handicaps 2020-21 01/10/2020 Type Boat Class Handicap RYA / Class Great Lakes Difference to Change from Notes for handicap changes: Status Handicap Handicap RYA / Class 2019/20 See key below D 405 RYA - A 1089 1089 D 420 RYA 1105 1083 -22 -3 Note 2: Based on SWS data D 470 RYA - A 973 973 D 505 RYA 903 883 -20 5 Note 2: Based on SWS data D 2000 RYA 1114 1090 -24 -10 Note 2: Based on SWS data D 3000 Class 1007 1007 D 4000 RYA - A 917 917 D 12 sqm Sharpie RYA - A 1026 1026 D 12ft Skiff Class 879 868 -11 Note 4: Based on boat specs D 18ft Skiff Class 675 675 K 2.4m RYA - A 1240 1230 -10 Note 3: Based on club data D 29er RYA 903 903 -4 Note 1: Based on RYA / Class D 29er XX Class 830 830 D 49er RYA - A 697 697 D 49er (Old rig) Class 740 740 D 49er FX Class ?? 720 D 59er Class 905 905 M A Class Classic RYA 684 684 M A Class Foiling SCHRS n/a 641 -15 Note 4: Based on boat specs D Albacore RYA 1040 1053 13 -2 Note 2: Based on SWS data D AltO RYA - A 926 926 D B14 RYA - E 860 860 D Blaze RYA 1033 1033 2 Note 1: Based on RYA / Class D Boss RYA - A 847 847 D Bosun RYA - A 1198 1198 D British Moth RYA 1160 1155 -5 D Buzz RYA - A 1030 1030 D Byte RYA - A 1190 1190 D Byte CI RYA - E 1215 1215 38 Note 1: Based on RYA / Class D Byte CII RYA 1135 1135 -3 Note 1: Based on RYA / Class D Cadet RYA - E 1430 1435 5 M Catapult RYA 898 898 -5 Note 1: Based on RYA / Class M Challenger RYA 1173 1162 -11 Note 4: Based on boat specs D Cherub RYA - A 903 890 -13 Note 4: Based on boat specs D Cherub 97 Class ?? 970 Note 4: Based on boat specs D Cherub -

C:\Boatlists\Boatlistdraft-2021.Xlsx Boat Name Owner Prefix Sail No

C:\BoatLists\boatlistdraft-2021.xlsx Boat Name Owner Prefix Sail No. Suffix Hull Boat Type Classification Abraham C 2821 RS Feva XL Sailing Dinghy Dunikolu Adams R 10127 Wayfarer Sailing Dinghy Masie Mary Adlington CPLM 18ft motorboat Motor Boat Isla Rose Adlington JPN Tosher Sailing Boat Demelza Andrew JA 28 Heard 28 Sailing Boat Helen Mary Andrew KC 11 Falmouth Working Boat Sailing Boat Mary Ann Andrew KC 25 Falmouth Working Boat Sailing Boat Verity Andrew N 20 Sunbeam Sailing Boat West Wind Andrew N 21 Tosher 20 Sailing Boat Andrews K 208210 white Laser 4.7 Sailing Dinghy Hermes Armitage AC 70 dark blue Ajax Sailing Boat Armytage CD RIB Motor Boat Alice Rose Ashworth TGH Cockwell's 38 Motor Boat Maggie O'Nare Ashworth TGH 10 Cornish Crabber Sailing Cruiser OMG Ashworth* C & G 221 Laser Pico Sailing Dinghy Alcazar Bailey C Motor Boat Bailey C RS Fevqa Sailing Dinghy Dither of Dart Bailey T white Motor Sailer Coconi Barker CB 6000 Contessa 32 Sailing Cruiser Diana Barker G Rustler 24 Sailing Boat Barker G 1140 RS200 Sailing Dinghy Gemini Barnes E RIB Motor Boat Pelorus Barnes E GBR 3731L Arcona 380 Sailing Cruiser Barnes E 177817 Laser Sailing Dinghy Barnes F & W 1906 29er Sailing Dinghy Lady of Linhay Barnes MJ Catamaran Motor Boat Triumph Barnes MJ Westerly Centaur Sailing Cruiser Longhaul Barstow OG Orkney Longliner 16 Motor Boat Barö Barstow OG 2630 Marieholm IF-Boat Sailing Cruiser Rinse & Spin Bateman MCW 5919 Laser Pico Sailing Dinghy Why Hurry Batty-Smith JR 9312 Mirror Sailing Dinghy Natasha Baylis M Sadler 26 Sailing Cruiser -

YAMAHA Aci`I � Iitl,W Ur.) 10Fe D Ec Olima MO1NTD"

Camacho : "Tomaré Decisiones" si no Avanza la Democracia COLS. 5, 6, 7 y 8 YAMAHA aCi`i ' iitl,W Ur.) 10fe D eC oLimA MO1NTD". EM5000S ALDAMA # 166 TEL. 2-34-44 MOTOCICLETAS, MOTOBOMBAS Y PLANTAS DE LUZ AV. DE LOS MAESTROS N° 308 TEL. 4 57 72 y 3 1085 Fundador : Director General : Colima, Col., Sábado 12 de Marzo de 1994 Número 13,188 Año 41 Manuel Sánchez Silva Héctor Sánchez de la Madrid PRI : Sacerdotes Hacen Política- Partidist a En Mayo, el PR I Debe Abandonar Hacen Proselitismo Desde el Púlpito, La Concordia • Así lo Informó CMV a diri- gentes del PR D Denuncia el Dirigente Vázquez Montes El PRI tendrá que abandonar • Dijo tener "denuncias" contra los párrocos del Sagrado Corazón, La el edificio de La Concordia a Lupita y en la comunidad de Madrid • También desde los confesionario s más tardarel 1 5 de mayo, dijo hacen labor a favor del PRD, afirma el líder priista municipal • Lo s el dirigente estatal del Partido religiosos no deben desvirtuar el trabajo de los partidos ; su función debe de la Revolución Democráti- ca (PRD), Amoldo Vizcaíno ser otra, señala • Imposible un levantamiento armado en Tecomán, opin a Rodríguez, al señalar que esa el cura Juárez Rosales • No son las mismas condiciones de Chiapas, dij o fue la fecha que les dio e l • Critica el párroco acciones del gobierno en el agr o gobernador, Carlos de la Ma- María Eugenia PONCE OCHOA drid Virgen como límite para TECOMAN, Col ., 11 de marzo. "El Partid o Se sabe que son varios los sacerdote s .►10 Revolucionario Institucional (PRI), repudia las que están actuando de esta forma como en el . -

L'index Des Articles Deja Parus Dans 284 COMPRIS

L’index des articles deja parus dans 284 COMPRIS Aventura 33 (quelques bords/essai) N°188/192 Bénéteau First 25 (comparatif) N°249 TOUS LES BATEAUX Aventura 34 (quelques bords) N°270 Bénéteau First 25 quillard de 1981 (occasion) N°15 A Aventura 36 Cruiser (essai) N°108 Bénéteau First 25 quille relevable (occasion) N°104 A 27 (quelques bords) N°197 Aventura 43 (quelques bords) N°223/228 Bénét. First 27.7 (qq bd/ess/comp/ess) N°82/84/88/120 A 31 (quelques bords/match) N°161/168 Aviateur (comparo vs Muscadet/essai) N°184/192 Bénéteau First 30 NEW (qlq bds/match) N°177/180 A 35 (qq bb/VA 2007/essai/ Azuli F40 (occasion) N°236 Bénét. First 30 (occ/dos. occ/TFV/doss.) N°13/73/116/267 match Mumm 30) N°123/131/132/146 Azuree 33 (quelques bords/vs Django 980) N°206/239 Bénéteau First 30 E de 1982 (occasion) N°4 A 40 (quelques bords/essai) N°89/96 Azuree 46 (quelques bords) N°217 Bénéteau First 31.7 (comp/occ./dos) N°42/75/149/193/267 A 40 RC (quelques bords) N°148 Azzuro 53 (quelques bords) N°164 Bén. First 33.7 (qq bd/ess./100 mil./oc.) N°9/12/18/182 A 40 RC Custom (vs J 122 E) N°216 Bénéteau First 33.7 (100 milles) N°18 Aber (dossier voile-avirons) N°136 B B-Jet (occasion) N°160 Bénéteau First 34.7 (100 milles) N°123 Access 6 (spécial dériveurs et catas) N°187 Bénéteau First 35 de 1984 (occasion) N°47 Acrobat 15 Duo (essai spécial dériveurs) N°175 Baby Yacht (quelques bords) N°32 Bagheera Archambault de 1968 (occasion) N°91 Bénéteau First 35 2009 (qq bd/ Acrobat 15 Solo (essai) N°180 VA 2010/match) N°165/167/168 Action 30 (quelques bords) N°31 -

Le Opere Ei Giorni

Le opere e i giorni. Lavoro, produzione e commercio tra passato e presente … lavora, Perse, stirpe divina, perché Fame ti odî e t'ami l'augusta Demetra dalla bella corona, e di ciò che occorre per vivere t'empia il granaio (Esiodo, Le opere e i giorni, vv. 299-301, trad. it. Ettore Romagnoli.) Soprintendenza BB.CC.AA. Agrigento Le opere e i giorni Lavoro, produzione e commercio tra passato e presente a cura di Valentina Caminneci Atti e Contributi del Corso di Formazione per Docenti Progetto Scuola Museo 2012-2013 Regione Siciliana Assesssorato Beni Culturali e Identità Siciliana Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana 3 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. Via U. La Malfa, 5, Agrigento. [email protected]. R.P. Salvatore Donato. Progetto Valentina Caminneci. URP Adriana [email protected] tel.0922-552516 fax 0922401587 Progetto Scuola Museo Es. Fin. 2012 Cap.376525. Coordinamento Assessorato BB.CC. e I.S. Dipartimento BB.CC. e I.S. Servizio Valorizzazione. U.O. 24. Copyright Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 2014 E’ fatto divieto di riproduzione e utilizzazione senza autorizzazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento. Copia omaggio. Vietata la vendita In copertina, Ade e Persefone in trono, pinax in te rracotta da Locri Epizefiri, inizi V sec. a.C. Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria (da http://it.wikipedia.org/wiki/File:Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg). Sul frontespizio, Telemaco Signorini, L’alzaia, 1864 (da http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signorini,_Telemaco_-_L'alzaia_-_1864.jpg). Le opere e i giorni: lavoro, produzione e commercio tra passato e presente : atti e contributi del corso di formazione per docenti / a cura di Valentina Caminneci. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres 102739 AN THOL o GIA. GRAECA CUM VERSIONE LATINA HUGONIS GROTM EDITAA13 HIERÛNYLIO DE B 0 S C H. E TYPOGRAPHIAULTRAJEC .BÏWILD a: TI J.ALTHEER, . ’MDCCXCV. HUGONIS GROTII GENIO S. Tampon jam longe que»: coelum agnovit alumnum, Quique beatorum fade quina: agis, 7cm Groti, in media Inti: flImdore 10mn, Rebu: ab hwnani: fi tibi cura venit, Jfluetoque ahuris, plus quant mortalia daim, Senfu: Mina: nqflrae fi pietati: midi,- dccipia: qua: dona fera, tellure maranti Han tibi jucundo: jupe taler: dies; Scriptaque tu»: belli, mm pari: jura flaveur, Doarinaequc dans to: manumcnm mac,- ane mea nunc wlvit, quae pojiera parlage: «tu, Lumen ut ingenui: artibu: inde "du": Han: indefqfli pajlrema fun: labori: Munera, Cecropii: mimera lem j’agis. Mentir ubi humanae [munit copia florum, Carmin: quo: crebro terra Pelasga tulit: Quo: dcbent dom: Byzantia mania Athenis, Aeneadum imperii fafla fuperba damas. Hic ubi cum fiinù, ubi armure rabais, Virgile peregrina je tenture fila: Donc; ab Ifmarii: revacata efl finibu: :qu Graecia, 6’ Aufoniis tutu refcdit agrix. Qulis, Amaltlnae qua: manant divin cornu, Fiona comparût farta pima manas: 0 TollgGrajugandm Melaagri cintra Coronaa Impofuit vatum malien (lifta fuae. Tali: Tha:faliu: ralegan: haac dona Philippu: Arti: Apollinaaa fioribu: auxit ope:. Ifia Corona licat, multi: diflinfla corymbir, Nunc hoc nunc illo fit variata morio; Nobili: intaraa permanjit tajii:, Acbivzîm Gratia in exiguo carmine quanta foret. Haac te Graacorum ramait facundia, quo: dam Romano talla: planiu: ora quui, Max tua ab Argivi: Epigrammata condita juflit Carrera Romani: lingua difarta modi:. -

Notes Du Mont Royal ←

Notes du mont Royal www.notesdumontroyal.com 쐰 Cette œuvre est hébergée sur « No- tes du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature. SOURCE DES IMAGES Google Livres XANTHOLOGLA’ . l o 763 - GRAECA l anar VERSIONE LATINA’ HUGONIS GR-orn EDITAA13 HIERONYMO DE B os CH. E TYPOGRAPHIAULTRAJECTI B.WILD a: J.ALTHEER, MDCCXCV. ’ KONINKL. BIBLIOTHEEK TE ’S "A CE. q-wms HUGONI-S GROTII GENIO s. 1 empare jam Iongo quem coelum agnovit alummqn, Quique beatorznnfede quietu: agir, jam Grati, in media Inti: fplendore Iocate, Rebu: ab lnnnanz’: fi tibi cura vem’t, Âb’îietoque elzorir, plus quam mortalia (105’133 Senfu: azllzue nqflrae fi pietati: adefl; decipia: quae dona fera, tellure moranti Haee tibi jucundox faepe talere dies; Scriptaque cum belli, ou»: paci: jura fument, Docîrinaeque dans un monumenta tune; gym: men nunc volvit, quae pqflera perlege: aetar, f Lumen ut ingenui: arribus inde tralzat: Haec indefefli pnflrema fuere Iabori: Munera: Cecrqpii: munera lem; jugis. Muni: ubi humanae fiicererit copia fiai-am, Germine quo: crebro terra Pelasga tulit: Quo: debent dom: Byzantia moem’a mimas, Aeneadum imperii fafla faperba donna. Hic ubi cum fpini:, ubi enrayera rubetis, Vixque peregrino je tenuere folo: Douce ab Jfinariî: revocata ejl finibu: en! Graecin, 6’ Aufonii: tutu "ledit agris. grizzlis, Amaltheae qua: manant divin cornu, Fiona componit ferra parita manas: ’. fi Tav- Tali: Craiugenzlm Meleagri dextra Coronae Impofuit ration niellez: difla fade. Tali: leesfaiius relogea: haee dona Plzîlîppu! Ami: Apollineae floribu: auxit opes. A Ifla Corona Iieet, multi: diffama corymbis, Nunc hoc nunc i110 fit variata modo; Nobili: interea- permanfit tcfiis, Aolzivzîm Gratia in exiguo carmine quanta foret. -

RCC Specific Classes

Ribb This spreadsheet contains the Portsmouth Yar To use/update this spreadsheet; 1) Create new sheet with the year as the sheet 2) Copy in PY table from RYA website 3) Add RCC specific classes (see list below) to R 4) Calculate PYs and other information for RCC 5) Ensure all classes sailed at RCC are listed on 6) Update formulas on 'Current' sheet to point 7) Update the date on the bottom of the 'Curre RCC Specific Classes Class GULL MIRROR (No Spinnaker) TOPAZ MAGNO TOPAZ MAGNO (No Spinnaker) WAYFARER (Asym Spinnaker) WAYFARER (No Spinnaker) LASER PICO ble Cruising Club PY Handicap List rdstick (PY) Handicaps for dinghy's sailed at RCC t name RYA list C specific classes (see list below) the 'Classes Sailed at RCC' sheet t at the new sheet (expand as required) ent' sheet to identify the year of the data Info/difference to class standard PY last available number from 2013 1363 1 crew, no spinnaker As MIRROR + 4% last available number from 2014 1175 No spinnaker As TOPAZ MAGNO + 4% Asymmetric spinnaker As WAYFARER - 2% No spinnaker As WAYFARER + 4% last available number from 2015 1330 Spinnaker ( 0 = None, Rig No. of - = Not Used/Rigged, PY Class Name (S = Stayed, Notes Crew C = Conventional Number U = Unstayed) (symmetric) A = Asymetric) 420 2 S C 1111 - 2000 2 S A 1109 Previously LASER 2000 FIREBALL 2 S C 953 - GP14 2 S C 1133 - GRADUATE 2 S 0 1129 - GULL 2 S C 1363 Not listed 2018 (2013 number) LARK 2 S C 1070 - LASER 1 U 0 1098 - LASER 4.7 1 U 0 1207 - LASER PICO 1 U 0 1330 Not listed 2018 (2015 number) LASER RADIAL 1 U 0 1142 - MIRROR -

Pursuit Race Start Order Times Great Lakes 2020.Xlsx

Starcross Steamer 19th January 2020 Provisional Pursuit Race Start Times Based on Great Lakes Handicap 2019-20 Race Length 02:30 PN of Slowest Class 1390 Start Time 12:00 Minutes Nominal SailJuice After Start Class Number Start Time Cadet 1435 No Start No Start Topper 4.2 1391 No Start No Start Mirror 1390 00:00 12:00 Topper 1363 00:03 12:03 RS Tera Pro 1359 00:03 12:03 Heron 1345 00:05 12:05 Laser Pico 1330 00:06 12:06 RS Feva S 1280 00:12 12:12 Otter 1275 00:12 12:12 Fleetwind 1268 00:13 12:13 Signet 1265 00:13 12:13 Topaz Uno 1251 00:15 12:15 Comet Zero 1250 00:15 12:15 Vagabond 1248 00:15 12:15 RS Feva XL 1240 00:16 12:16 2.4m 1230 00:17 12:17 Sunfish 1229 00:17 12:17 RS Zest 1228 00:17 12:17 Splash 1220 00:18 12:18 Devon Yawl 1219 00:18 12:18 Laser 4.7 1210 00:19 12:19 Comet 1207 00:20 12:20 YW Dayboat 1200 00:21 12:21 Bosun 1198 00:21 12:21 Miracle 1194 00:21 12:21 Comet Mino 1193 00:21 12:21 Pacer 1193 00:21 12:21 Byte 1190 00:22 12:22 Firefly 1190 00:22 12:22 Topaz Duo 1190 00:22 12:22 Wanderer 1190 00:22 12:22 Topaz Vibe 1185 00:22 12:22 Comet Duo 1178 00:23 12:23 Byte CI 1177 00:23 12:23 Topaz Magno 1175 00:23 12:23 Lightning 368 1167 00:24 12:24 Comet Versa 1165 00:24 12:24 British Moth 1155 00:25 12:25 Streaker 1155 00:25 12:25 Solo 1152 00:26 12:26 Enterprise 1151 00:26 12:26 Laser Radial 1150 00:26 12:26 Europe 1141 00:27 12:27 Vaurien 1140 00:27 12:27 Yeoman 1140 00:27 12:27 Byte CII 1138 00:27 12:27 RS Aero 5 1136 00:27 12:27 GP 14 1130 00:28 12:28 RS Quest 1130 00:28 12:28 Graduate 1129 00:28 12:28 RS Vision 1128 00:28 -

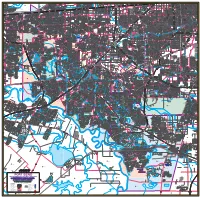

2021-22 District Attendance Boundary Map (PDF)

CHARTREUSE WY BANNER SHADOW ARMSTRONG HAHNECK HORNBEAM LOUVRE LN WINGT ELLIS WINGDALE WOODMILL OVERTURE FORK CT DREW ALBANS PARK CLAYTON ROYAL FAIRWICK CT CT WTRSTN CT FIDDLERS BRIM CT GRAY RD PL CRICKET WD G 13100 THISTLEMT REY PIN VLLY 11500 ST. LAUREN WOODCHASE EZ TAG ONLY EL CAMINO PFEIFFER WDS SPRUCE WESTPARK DEL DARTMOUTH ACADEMY ACE WESTPARK SHEER WTR 9900 ARC 610 ADE FLD CT EDISON PIN GRN DAHLIA FLD WY GALL 10500 SUNSET BLVD GLN MAR N. ANT RDG PARK OAK OAK PK SYRACUSE PARK 3800 GERRARDS 5400 13500 L WEST HILLC TOLL PARK PRKRDG GLN 3700WROXTON MAL CROSS 3800 WILDE DALRYMPLE SHDW WICK 10700 OAKBRRY E OCEE SUNSET Buffalo CT INDIGO HILL LN HIGHLANDER CHADWELL GLN LEHIGH GALLANT TANGEL NEWMT OSAGE MNT 12600 ASHFORD PT G 7700 1ST ARENA SAGE SHADOW CV GRAY Holmquist TWIN 12600 WALDO NOTTINGHAM ARTDALE CT FAIR LN DERRIL E N. SUNSET DOWNS N 3800 3600 BROADGLEN PLAZA 14600 JEANETTA EDISON PASO 3900 D P&R 5500 MAPLE CLAYTON TIMBER WY RDG CT WESTOFFICE TRL Challenge PL WDS BLVD BIST VALE M LEHIGH NOTTINGHAM MAN LUTON IVY BLOSSOM LN HUNTON BTTRSTN WAGLEY ELM CT A COACHPOINT 8600 N IDLEWD KINGSTON CT GERRARDS CROSS 13100 OR 273 MACON 5600 HOV PRK LN A S. 5600 NORTHWESTERN 5500 RAVENLOCH ENSLEY WD 11300 WESTPARK TOLLWAY 14TH QUENBY BURY 10300 CT WILLIAMS SAXON TEASEL ROCK E 5500 N. ASHFORD VILLA LN WY WOODBRK ARCHWY S. RICE 5500 3500 ASCOT BARKER WILLOWFORD SCHILLER PRK SHADOW CV RO 11400 P&R 5600 YMCA c 3500 S BARKER DAM BONNEBRIDGE WY ANDERSON 5400 KEY MAPS 2020 3600 McDONALD EMORY GALLANT 12700 SHADY 8800 H OLD STABLE CT Liberty ROYALTON E. -

Online Auction April 12-23, 2021 in Honor of the St

Online Auction April 12-23, 2021 In honor of the St. Nicholas faculty who make a positive difference in our lives! – Thank you Charlotte ’21, George ’22 and Elizabeth ’24 Drs. Nicki and Matthew Brock ONLINE AUCTION TERMS AND PROCEDURES All items are donated. Every attempt has been made to describe and catalog the items correctly, and everything is sold as is. All sales are final and binding. How to bid: The St. Nicholas auction will open at 9:00 am on Monday, April 12 and close at 9:00 pm on Friday, April 23 at https://stns2021.ggo.bid Click “Get Started” to create an account or log in to an existing account. Fill out your mailing address and contact information, then enter the credit card you’d like to use for the auction. Verify your billing address information and you’re ready to bid. Visit https://stns2021.ggo.bid/bidding/take-tour for instructions and more details. Thank you for supporting the teachers, staff, and students of St. Nicholas School with your bids – good luck and have fun! Terms and Conditions: All sales are final at 9:00 pm Eastern on Friday, April 23, 2021. Please note all restrictions on items, including expiration dates, participant ages, and blackout dates. All attempts have been made to accurately and completely describe items. Large items may be picked up beginning April 26 at the St. Nicholas School office, Monday - Friday between 8:00 am-4:30 pm. Please contact Shannon Edmondson at 423-899-1999 or [email protected] for questions about pickups.