Abusos Sexuales a Menores

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Senate Gives Obama Christmas Present and Then He Gets Hawaiian

E-reader News Edition 24/12/09 - 25/12/09 http://www.LibertyNewsprint.com Senate gives Obama Christmas present and then he gets Hawaiian holiday By Tabassum Zakaria (Front Oahu (even some of the Secret forecast for the entire time we’re Row Washington) Service agents on the ground there … Friday it’s 81 and sunny, Christmas Laser Beam Submitted at 12/24/2009 7:58:48 PM were in Hawaiian shirts) and Saturday it’s 81 and sunny. So I Cats Are the Reason everyone in the first family was think that the weather ought to for the Season [Humor] How much better could it get? greeted with the traditional lei lend itself to some outdoor President Barack Obama won a around their necks. activity,” White House By Adam Frucci (Gizmodo) hard-fought victory on his Then it was off to their Kailua spokesman Bill Burton told Submitted at 12/25/2009 6:33:56 AM signature domestic issue — home, past lush green rolling reporters on Air Force One. healthcare reform — first thing in hills, with gawkers stopping “This is an opportunity for the What happens when a couple of the morning with the Senate vote to take pictures, wave, call president to recharge his engineers decide to make a and then he left the frozen tundra someone, flash the “hang loose” batteries, knowing that as Christmas edition of SNL's of Washington, D.C., (we’re sign and essentially give the president you never really get to Lasercats sketch? Some talking about the weather) for the Obamas a warm welcome. -

How the Catholic Church Sexual Abuse Crisis Changed Private Law

CARDINAL SINS: HOW THE CATHOLIC CHURCH SEXUAL ABUSE CRISIS CHANGED PRIVATE LAW MAYO MORAN* ABSTRACT For several decades now, the unfolding of the Catholic Church sexual abuse crisis has been front-page news. It has wreaked havoc on hundreds of thousands of lives, cost the Church billions of dollars, and done irreparable harm to a once-revered institution. Along the way, it has also helped to transform the all- important private law of responsibility. When the crisis began to break in the early 1980s, the few survivors who sought legal redress faced a daunting array of obstacles. Limitations periods alone had the effect of barring almost all child sexual abuse claims. Immunities also helped to shield the Church. Private law itself was generally hostile to institutional liability, particularly where the harm resulted from the criminal act of an individual. All of that has changed. Among the catalysts for change within private law, the Catholic Church sex abuse crisis looms large. The scale of the crisis and the universal nature of the Church were certainly both important factors, but so too was the Church's response. From the initial impulse to cover up instances of abuse to choices made in the legal and political arenas, it appeared willing to do almost anything to protect itself. Yet the Church had traditionally bene®ted from special treatment precisely on the ground that it was not an ordinary, self-interested legal actor. The tension between the Church's mission and its approach to covering up abuse began to attract notice. Courts and legislators were prompted to act. -

Barriers to Truth Recovery in the Aftermath of Institutional Child Abuse in Ireland

An Inconvenient Truth: Barriers to Truth Recovery in the Aftermath of Institutional Child Abuse in Ireland McAlinden, A-M. (2013). An Inconvenient Truth: Barriers to Truth Recovery in the Aftermath of Institutional Child Abuse in Ireland. Legal Studies, 33(2), 189-214. https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.2012.00243.x Published in: Legal Studies Document Version: Peer reviewed version Queen's University Belfast - Research Portal: Link to publication record in Queen's University Belfast Research Portal General rights Copyright for the publications made accessible via the Queen's University Belfast Research Portal is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The Research Portal is Queen's institutional repository that provides access to Queen's research output. Every effort has been made to ensure that content in the Research Portal does not infringe any person's rights, or applicable UK laws. If you discover content in the Research Portal that you believe breaches copyright or violates any law, please contact [email protected]. Download date:24. Sep. 2021 Legal Studies, 2012 DOI: 10.1111/j.1748-121X.2012.00243.x An inconvenient truth: barriers to truth recovery in the aftermath of institutional child abuse in Irelandlest_243 1..26 Anne-Marie McAlinden* School of Law, Queen’s University Belfast, Northern Ireland Contemporary settled democracies, including the USA, England and Wales and Ireland, have witnessed a string of high-profile cases of institutional child abuse in both Church and State settings. -

Collegii Sti Patricii Saint Patrick's College

KALENDARIUM Collegii Sti Patricii APUD MAYNOOTH IN EXEUNTEM ANNUM MMXIX ET PROXIMUM MMXX KALENDARIUM Saint Patrick's College MAYNOOTH FOR THE YEAR 2019 - 2020 Saint Patrick’s College Maynooth County Kildare IRELAND Telephone: Ireland: 01-708-3600 International: +353-1-708-3600 Fax: Ireland: 01-708- 3441 International: +353-1-708-3441 Web Page: www.maynoothcollege.ie Editor: Caroline Tennyson Telephone: 01-708-3964 FAX: 01-708-3954 E-mail: [email protected] Whi le every care has been taken in compiling this publication, Saint Patrick’s College, Maynooth is not bound by any error or omission from the Kalendarium. 2 Contents CHAPTER I: INFORMATION AND PERSONNEL ......................... 7 President’s Welcome .......................................................................... 8 The Governing Body .......................................................................... 10 Official s of Saint Patrick’s College .................................................... 11 Academic Personnel ........................................................................... 12 Additional Personnel .......................................................................... 15 Useful Contacts for Students .............................................................. 16 Seminary Council ............................................................................... 18 Finance Council.................................................................................. 18 Audit & Risk Committee ................................................................... -

Theorising Gender Justice in the Context of Catholic Clerical Child Sexual Abuse in Ireland and Australia

2016 Thematic: Responsibility and Redress 779 14 RESPONSIBILITY AND REDRESS: THEORISING GENDER JUSTICE IN THE CONTEXT OF CATHOLIC CLERICAL CHILD SEXUAL ABUSE IN IRELAND AND AUSTRALIA KATE GLEESON* I INTRODUCTION Justice for survivors of institutional child sexual abuse is a defining theme of this age. Inspired by remedies associated with transitional justice and human rights abuses, various governments have sought to investigate and make amends for institutional child abuse perpetrated in the context of welfare and services provided on behalf of states, often by autonomous organisations such as Christian churches. The investigatory-commission model of justice predicated on individual ‘truth recovery’ and restorative outcomes for survivors has predominated since the Republic of Ireland’s Commission to Inquire into Child Abuse (‘Ryan Commission’) commenced in 1999.1 Internationally, outcomes for complainants have varied, with all investigatory bodies and redress schemes facing limitations regarding the forms and functions of justice that may be delivered at the meta level of state apparatus.2 In some countries, much more than others, civil justice has been delivered as the outcome of mass and individual lawsuits brought against religious organisations and individuals with a duty of care to protect children.3 In general, the international institutional child abuse scandal of the past 30 years presents a conundrum concerning the ways in which sexual harms are understood. Institutional child abuse has been a feature perhaps * [email protected]. Senior Lecturer, Macquarie Law School. Earlier versions of this article were presented to the International Conference on Public Policy, Milan; the University of Technology Sydney, Feminist Legal Research Group; and the Macquarie Law School Staff Seminar Series. -

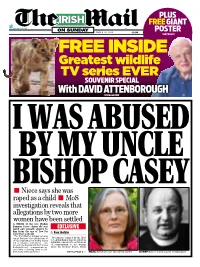

Bishop Casey Is

PLUS FREE GIANT ROI POSTER MARCH 24, 2019 €3.00 SEE PAGE 33 FREE INSIDE Greatest wildlife TV series EVER SOUVENIR SPECIAL With DAVID ATTENBOROUGH I WAS ABUSEDSEE MAGAZINE BY MY UNCLE BISHOP CASEY ÷ Niece says she was raped as a child ÷ MoS investigation reveals that allegations by two more women have been settled A NIECE of the late Bishop Eamonn Casey claims she was raped and sexually abused by EXCLUSIVE him from the age of five for more than a decade. By Anne Sheridan The Irish Mail on Sunday can also reveal that two other allegations of Documents obtained by the MoS child sexual abuse by Bishop Casey reveal that Bishop Casey’s solicitors led to separate settlements – one in Dublin consented to a settlement through the Residential Institutions of compensation to one woman Redress Board – to women who ac- under the Redress Board, which cused him of abusing them as chil- dren in the 1950s and 1960s. Turn to Page 4 ➤➤ NIECE: Patricia Donovan ‘abused from age five’ BISHOP: Eamonn Casey accused of sexual abuse BISHOP CASEY: THE ABUSER The Irish Mail on Sunday MARCH 24 • 2019 MARCH 24 • 2019 The Irish Mail on Sunday CHARISMATIC: Bishop Casey at the youth mass in ➤➤ From Page One Galway during the Pope’s visit AN ILLICIT AFFAIR, has seen more than 16,000 alleged victims of in 1979 abuse compensated by the State under the €1.5bn scheme. A separate settlement was made after Bishop A SECRET SON, Casey’s death to a third woman who initiated High Court proceedings against him in 2016. -

Copyright by Colleen Anne Hynes 2007

Copyright by Colleen Anne Hynes 2007 The Dissertation Committee for Colleen Anne Hynes certifies that this is the approved version of the following dissertation: “Strangers in the House”: Twentieth Century Revisions of Irish Literary and Cultural Identity Committee: Elizabeth Butler Cullingford, Supervisor Barbara Harlow, Co-Supervisor Kamran Ali Ann Cvetkovich Ian Hancock “Strangers in the House”: Twentieth Century Revisions of Irish Literary and Cultural Identity by Colleen Anne Hynes, B.S.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin August 2007 Acknowledgements This dissertation project would not have been possible with the support, wisdom and intellectual generosity of my dissertation committee. My two supervisors, Elizabeth Butler Cullingford and Barbara Harlow, introduced me to much of the literature and many of the ideas that make up this project. Their direction throughout the process was invaluable: they have been, and continue to be, inspirational teachers, scholars and individuals. Kamran Ali brought both academic rigor and a sense of humor to the defense as he pushed the manuscript beyond its boundaries. Ann Cvetkovich translated her fresh perspective into comments on new directions for the project and Ian Hancock was constantly generous with his resources and unique knowledge of the Irish Traveller community. Thanks too to my graduate school colleagues, who provided constructive feedback and moral support at every step, and who introduced me to academic areas outside of my own, especially Miriam Murtuza, Miriam Schacht, Veronica House, George Waddington, Neelum Wadhwani, Lynn Makau, Jeanette Herman, Ellen Crowell and Lee Rumbarger. -

Chapter 11 Introduction to Investigation of the 46 Priests

Chapter 11 Introduction to investigation of the 46 priests Selecting the representative sample 11.1 The Commission received information about complaints, suspicions or knowledge of child sexual abuse in respect of 172 named priests and 11 unnamed priests. (Some or all of the 11 unnamed priests may, of course, be included in the 172 named priests.) After a preliminary examination, the Commission concluded that 102 of these priests were within remit. Of those priests who were not within the Commission‟s terms of reference, two main reasons for their exclusion were identified: the complaint was made outside the time period 1975 – 2004; the priest was not operating under the aegis of the Archdiocese of Dublin at the time of the alleged abuse. The priests in question here were mainly priests belonging to religious orders and societies who were working in Dublin but not on behalf of the Archdiocese. 11.2 The Commission decided that the only realistic way in which it could select and report on a representative sample of those complaints and suspicions was to select a representative sample of the priests concerned. Otherwise, the Commission may have had to investigate every priest within remit. The representative sample was chosen from the group of 102 priests who were within remit. The Commission took the view that it was impractical to make two separate samples for those against whom complaints were made and those about whom there were suspicions or concerns. Almost invariably, there were suspicions or concerns expressed about those against whom complaints were made. There was a very small number of priests about whom suspicions or concerns were expressed but about whom no actual complaints were made. -

Clergy Sexual Abuse

CLERGY SEXUAL ABUSE ABBREVIATED BIBLIOGRAPHY OF SELECTED SOURCES RELATED TO CLERGY SEXUAL ABUSE, ECCLESIASTICAL POLITICS, THEOLOGY AND CHURCH HISTORY Thomas P. Doyle Revised August 12, 2013 1 CONTENTS SEXUAL ABUSE BY CLERGY: BOOKS ..................................................................................3 SEXUAL ABUSE BY CLERGY: ARTICLES .........................................................................13 TOXIC RELIGION .....................................................................................................................20 THEOLOGICAL AND GENERAL: BOOKS ..........................................................................23 THEOLOGICAL AND GENERAL: ARTICLES ....................................................................33 SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY OF RELIGION: BOOKS .............................................36 CANON LAW: BOOKS ..............................................................................................................39 CANON LAW: ARTICLES .......................................................................................................41 CANON LAW AND PROPERTY OWNERSHIP: ARTICLES .............................................46 CIVIL LAW: BOOKS .................................................................................................................48 CIVIL LAW: ARTICLES ...........................................................................................................49 HISTORY: BOOKS ....................................................................................................................57 -

Letter from Faith Leaders Calling for Ban on Cluster Munitions

Faith Leaders’ Appeal for an International Treaty to Ban Cluster Munitions 17 April 2008 As people of faith, we raise our voices for the protection of life and promotion of peace by calling on all governments to end the production, transfer, stockpiling, and use of cluster bombs. For more than 40 years, cluster bombs have killed and wounded innocent people, causing untold suffering, loss and hardship for thousands in more than 20 countries across the planet. These weapons cause death and injury to civilians during attacks and for years afterwards because of the lethal contamination that they cause. Cluster bombs hamper post-conflict rebuilding and rehabilitation and the dangerous work of cluster bomb clearance absorbs funds that could be spent on other urgent humanitarian needs. Without determined action, the civilian harm caused by these weapons both during and after conflict will continue to grow. The voices of those whose lives have already been shattered by cluster munitions call us to take meaningful and courageous action. Our faith traditions call us to stand with those who have suffered, and to work for the well-being of the human family through relationships of respect, justice, and peace. We are speaking out today on the Global Day of Action to Ban Cluster Bombs where people across all continents, cultures and faiths are taking action and calling for a ban on cluster bombs. A comprehensive ban on cluster bombs can and must be negotiated one month from now in Dublin, Ireland, in May 2008. We urge governments to take up this heavy responsibility by seizing this opportunity to take concrete action for the protection of the vulnerable and for the promotion of peace. -

Newsletter Sunday 30Th June 2019

Collection: MOUNT ARGUS PARISH MISSION Kindly remember the 22-23 June 2019 STATEMENT recently deceased: €1,830 Our mission is to be a living parish where All will feel welcome Parish Envs: €781 (3 weeks) Everyone will be appreciated and Thomas Devoy encouraged to use their gifts People and priests work together to Standing Orders etc: develop a community of faith and €250 (Approx) compassion. May he rest in peace Peter’s Pence Collection Parish Newsletter Summer Break The Mary Aikenhead The annual Peter’s Pence The Parish Newsletter begins its summer break Heritage Centre Collection will be taken up after this weekend and will reappear in September. Are you a past pupil of after Mass next weekend. Father Ignatius has decided to put down his pen Marymount School in Summer Project after about ten years of wrting the weekly Harold’s Cross? Are you There will be a collection reflection on the front page of the newsletter. This home on holidays in the area? after Mass next weekend for newsletter will be the last for which he writes a Are you a local person who the Mount Argus Summer wekly reflection. Our deepest gratitude goes to would like to visit the Mary Project. him for all that he has given to us with his words Aikenhead Heritage Centre in Roster for Ministers of which have always been encouraging and also the grounds of Our Lady’s Holy Communion challenging. Hospice? Why not pay a visit The new roster for Ministers Summer Party and hear the story of a of Holy Communion is The Mount Argus Family Groups will be hosting remarkable Irish woman who available for collection at the parish Summer Party/BBQ today (Sunday) founded a hospital for the the reception desk in the after the 11.00 Mass. -

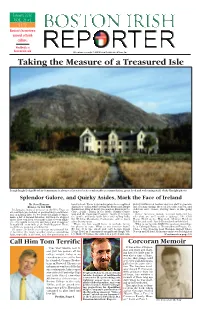

Taking the Measure of a Treasured Isle

January 2010 VOL. 21 #1 $1.50 Boston’s hometown journal of Irish culture. Worldwide at bostonirish.com All contents copyright © 2010 Boston Neighborhood News, Inc. Taking the Measure of a Treasured Isle Lough Inagh Lodge Hotel in Connemara is always a favorite for its comfortable accommodation, great food and welcoming staff. (Judy Enright photo) Splendor Galore, and Quirky Asides, Mark the Face of Ireland BY JUDY ENRIGHT hard to beat. There ís splendor galore to be captured pletely unflustered hostess and her staff is gracious SPECIAL TO THE BIR digitally or on film while driving the Beara and Dingle and accommodating, the food is locally sourced, and In January, many of us focus on the New Year, on Peninsulas, Ring of Kerry, the magical Burren in Co. delicious and, overall, staying there is like going our multiple pre-holiday or post-holiday resolutions, Clare, Achill Island in Co. Mayo, Giantís Cause- home. and on making lists. So, we decided it might be fun to way and the Causeway Coast in Northern Ireland, Other favorites include several high-end ho- make a list of Ireland favorites, but then we stopped the gentle midlands with lakes and rolling hills, tels that are well worth a splurge, like Cliff short. How could you ever make a list of every single the Wicklow Mountains, Connemara, and so many House Hotel in Co. Waterford, Merrion Hotel in one of Ireland’s wonderful attributes and treasures? other beauty spots. Dublin, and castle hotels Dromoland and Ashford. It would fill every inch of the Irish Reporter! There Then, my list would have to include favor- What ís our favorite B&B? No question about that.