Masterarbeit in Neuester Geschichte (NNG) Eingereicht Bei Prof

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Freistehendes Zweifamilienhaus Mit Ehemaliger Schmitte... Verkaufsdokumentation

rychener_briefbogen:rychener_briefbogen 29.5.2008 15:52 Uhr Seite 1 Freistehendes Zweifamilienhaus mit ehemaliger Schmitte... Verkaufsdokumentation Zweifamilienhaus Burgisteinstrasse 12, 3665 Wattenwil rychener immobilien + bau gmbh · höchhusweg 17 · 3612 steffisburg · tel 033 437 00 55 · fax 033 437 00 22 [email protected] · www.rychenerimmobau.ch Verkauf - Beratung rychener immobilien + bau gmbh höchhusweg 17 3612 steffisburg 033 437 00 55 033 437 00 22 [email protected] Livia Hofbauer L www.rychenerimmobau.ch Sachbearbeiterin Immobilien [email protected] Andrea Rychener Betriebsökonomin FH [email protected] Inhaltsverzeichnis Standortangaben .....................................................................................................................................3 Kartenausschnitt. .....................................................................................................................................4 Situationsplan. .........................................................................................................................................5 Objektangaben. .......................................................................................................................................6 Raumprogramm. ......................................................................................................................................7 Fotos und Baubeschrieb. ..........................................................................................................................8 -

How a Catastrophic Flood of the Gürbe River Triggered the Rethinking of Local Flood Protection." Arcadia (Summer 2019), No

How a Catastrophic Flood of the Gürbe River Triggered the Rethinking of Local Flood Protection Melanie Salvisberg On the evening of 29 July 1990, after a warm and sunny day, the sky over the Gantrisch region in the Swiss pre- Alps suddenly darkened. A huge thunderstorm appeared—a thunderstorm that not only set a meteorological record, but also changed the approach to flood protection in the Gürbe River area profoundly. Within a short period, the water level rose rapidly, causing the 29-kilometer-long river, a tributary that joins the Aare River south of Bern, to overflow. The water and the bed load caused severe damage to hydraulic structures, farmland, settlements, and traffic facilities near the river. The total cost of the damage was estimated to be 40 million Swiss francs. | downloaded: 4.10.2021 Flooded settlement in Toffen after the event of 29 July 1990. Photograph by Comet Photo AG (Zürich) / Com_LC0940-007-015. Accessed via ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, on 14 August 2019. Click here to view source. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Although the Gürbe Valley was known to be flood-prone, due to frequent thunderstorms, steep slopes, soil with low water-storage capacity, and soft rock in the upper reaches, the extent of the event was a shock, especially because extensive measures had been taken to prevent inundations since the mid-nineteenth century. The efforts had started with alterations to the Gürbe River from 1855 to 1881. With the intent of protecting the Gürbe Valley from flooding but also of reclaiming new land from the swampy flood plain, the previously meandering https://doi.org/10.7892/boris.133218 source: Source URL: http://www.environmentandsociety.org/node/8762 Print date: 12 September 2019 13:29:29 Salvisberg, Melanie. -

Liniennetz Thun Und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw

Konolfingen 711 Linden Dorf Liniennetz Thun und Umgebung Linden Jassbach Aeschlen Linden Gridenbühl Grafenbühl Schlegwegbad Oberdiessbach Abzw. Bleiken Langenegg Bahnhof 44 Heimenschwand Hinterägerten 167 Oberdiessbach Aeschlen Aeschlen Marbach 44 Münsingen 167 Kastanienpark Dorf Bareichte Scheidweg Heimenschwand Post Herbligen Dorf 42 Heimenschwand Badhaus Bern Bruchenbühl Brenzikofen Höh Heimberg Dornhalde Wangelen Mühlematt 711 710 3 Wangelen Wendeplatz 43 Kuhstelle HeimenschwandWachseldornDorf Feuerwehrmagazin Hof WachseldornSüderen Schulhaus Dorf Buechwaldstrasse Rohrimoos Bad Heimenschwand Aare Riedackerstrasse Bühl Rothachen Süderen Oberei Alte Post Burgistein 701 Oberlangenegg Innerer Kreuzweg Bern Heimberg Bahnhof Fischbach Sportzentrum Obere MürggenRachholtern Lood Fahrni Dörfli Fahrni Bach Hänni UnterlangeneggAebnitSchwarzenegg Ried SchmiedeBären Ried Käserei Oberlangenegg Stalden Fahrni Lueg Gysenbühl Bödeli MoosbodenGarage Laueligrabenweg 41 Eriz Säge 712 Uttigen Aarhölzliweg Steffisburg Wendeplatte Schmiede Fahrni Unterlangenegg Bühl Schiessstand Linden Zeichenerklärung 53 Seftigen Bahnhof Heimberg Lädeli Fahrni Schlierbach Kreuzweg Schwand Abrahams Schoss 711 Tarifzone TUS Eriz Losenegg 700 Steffisburg Engerain Oberes Flühli Bieten Schulhaus Gurzelen Steffisburg Emberg Schwarzenegg Dorf Gesamtes LIBERO- Gurzelen Stuffäri Kreuz Jungfrau- Schwarzenegg Dürren Fahrausweisangebot gültig strasse Alte Bernstrasse Steffisburg Flühli 1 Haldeneggweg 57 Uetendorf Zulgbrücke Steffisburg Kirche Nur LIBERO-Abos gültig Riggisberg Gurzelen -

FAG Listebestandeneprfungfa

Seite 1 von 4 Folgende Personen haben den Lehrgang zur Erlangung des Fachausweises als Bernische Gemeindefachfrau/Bernischer Gemeindefachmann 2020 bestanden Anrede Nachname Vorname Ort Arbeitgeber Frau Aeschlimann Selina Vanessa Thun Gemeindeverwaltung Fahrni b. Thun Frau Balzer-Kaufmann Yvonne Goldiwil (Thun) Einwohnergemeinde Heimberg Frau Bartenbach Nina Oberbalm Gemeinde Gerzensee Frau Baumberger Mara Koppigen Gemeindeverwaltung Signau Herr Beer Thomas Egerkingen Gemeindeverwaltung Niederbipp Frau Bergmann Christa Worb Gemeindeverwaltung Rubigen Frau Beyeler Jasmin K. Brienzwiler Gemeindeverwaltung Meiringen Frau Bieri Nadja Aeschi b. Spiez Gemeindeverwaltung Aeschi b. Spiez Herr Bigler Jürg Worb Gemeindeverwaltung Worb Herr Bigler Peter Uetendorf Einwohnergemeinde Heimberg Frau Böninger Janine Roggwil BE Gemeindeverwaltung Wynau Herr Brülhart Manfred Münchringen Einwohnergemeinde Grossaffoltern Frau Burkhalter Livia Längenbühl Einwohnergemeinde Gurzelen Frau Bürki Nadia Denise Spiez Stadt Thun Frau di Fede Alessandra Visp Gemeindeverwaltung Oberems Herr Dieterle Dominik Konolfingen Gemeindeverwaltung Schwarzenburg Herr Dubach Daniel Lotzwil Einwohnergemeinde Thunstetten Frau Durand Carla Sophie Wattenwil Gemeindeverwaltung Amsoldingen bwd | Papiermühlestrasse 65 | 3014 Bern | Tel. 031 330 19 90 | [email protected] | www.bwdbern.ch Seite 2 von 4 Frau Durtschi Sabine Uetendorf Einwohnergemeinde Uetendorf Frau Eichenberger Lisa Heimberg Einwohnergemeinde Münsingen Frau Franz Fabienne Boll Gemeindeverwaltung Biglen Frau Giglio Chiara Lara -

31.050 Thun - Uebeschi - Blumenstein - (Linie 50) Thun - Wattenwil - Blumenstein - (Linie 51) Stand: 21

FAHRPLANJAHR 2020 31.050 Thun - Uebeschi - Blumenstein - (Linie 50) Thun - Wattenwil - Blumenstein - (Linie 51) Stand: 21. Oktober 2019 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage 50000 50002 51002 50006 51008 50008 51010 50010 Thun, Bahnhof 5 58 6 28 7 01 7 31 8 01 8 31 9 01 9 31 Thun, Postbrücke 6 00 6 30 7 03 7 33 8 03 8 33 9 03 9 33 Thun, Guisanplatz 6 00 6 30 7 04 7 33 8 04 8 33 9 03 9 33 Thun, Hauptkaserne 6 01 6 31 7 05 7 34 8 05 8 34 9 04 9 34 Thun, Dufourkaserne 6 02 6 32 7 06 7 35 8 06 8 35 9 05 9 35 Thun, S+W 6 02 6 32 7 06 7 35 8 06 8 35 9 05 9 35 Thun, Kleine Allmend 6 03 6 33 7 07 7 36 8 07 8 36 9 06 9 36 Thun, Zollhaus 6 05 6 35 7 09 7 38 8 09 8 38 9 08 9 38 Thierachern, unterer Schwand 7 40 8 40 9 10 9 40 Thierachern, 7 41 8 41 9 11 9 41 mittlerer Schwand Thierachern, Niesenstrasse 7 42 8 42 9 12 9 42 Thierachern, Oberer Schwand 6 07 6 37 7 11 7 43 8 11 8 43 9 13 9 43 Thierachern, Räbgass 6 08 6 38 7 12 7 44 8 12 8 44 9 14 9 44 Thierachern, Kirche 6 10 6 40 7 13 7 46 8 13 8 46 9 16 9 46 Thierachern, Egg 6 11 6 41 7 15 7 47 8 15 8 47 9 17 9 47 Thierachern, Wahlen 6 12 6 42 7 16 7 49 8 16 8 49 9 19 9 49 Thierachern, Sandbühl 7 50 8 50 9 50 Uebeschi, Weiersbühl 7 51 8 51 9 51 Uebeschi, Dorf 7 52 8 52 9 52 Uebeschi, Neubau 7 53 8 53 9 53 Uebeschi, Neurütti 7 53 8 53 9 53 Uebeschi, Dürrenbühl 7 54 8 54 9 54 Uebeschi, Kärselen 6 14 6 44 Blumenstein, Secki 6 15 6 45 7 55 8 55 9 55 Blumenstein, Reckenbühl 6 15 6 45 7 55 8 55 9 55 Blumenstein, Lochmannsbühl 6 16 6 46 7 56 8 56 9 56 Blumenstein, Post 6 17 6 47 7 58 8 58 9 58 Blumenstein, Gemeindehaus 6 17 Thierachern, Wegweiser 7 17 8 17 9 20 Längenbühl, Weiermatt 7 18 8 18 9 21 Längenbühl, Grizzlibär 7 19 8 19 9 22 Längenbühl, Bach 7 20 8 20 9 23 Forst b. -

Die Region Thun-Oberhofen Auf Ihrem Weg in Den Bernischen Staat (1384–1803)

Die Region Thun-Oberhofen auf ihrem Weg in den bernischen Staat (1384–1803) Anne-Marie Dubler1 Inhaltsverzeichnis 1. Die Region zur Zeit der Grafen von Kiburg: Stadt Thun, Äusseres Amt, Adelsherrschaften .............................. 64 2. Die Stadt Thun und das Freigericht unter Bern: Die Neugestaltung der Verwaltung ............................................... 68 Stadt Thun: Stadtraum und Burgernziel ....................................... 69 Das Freigericht ersetzt das Äussere Amt ....................................... 70 Wem Gericht und Galgen gehören, dem gehört die Herrschaft: Die Rolle der Gerichtsbarkeit ....................................................... 71 3. Der Ausbau der bernischen Landesverwaltung in der Region ....... 77 Das Amt Thun und seine Erweiterung.......................................... 77 Die Vogtei Oberhofen – eine späte Neuschöpfung........................ 83 Die Amtsverwaltungen von Thun und Oberhofen: Schultheissen von Thun................................................................ 83 Vögte von Oberhofen................................................................... 84 Landschreiber von Thun .............................................................. 85 Amtsschreiber von Oberhofen...................................................... 86 Berns Strategie beim Aufbau der Landesherrschaft in der Region ... 86 4. Die Stadt Thun erwirbt und verwaltet Herrschaften über ihr Stadtspital....................................................................... 87 5. Die Privatherrschaften in der Region -

Wattenwilerpost 2016-3

wattenwiler post 2016-3 Rückblick auf 10. Fête de la Musique Tour de France 2016 Bundesfeier 2016 Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Montag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 17.00 Uhr Dienstag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 17.00 Uhr Mittwoch geschlossen geschlossen Donnerstag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr Freitag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 16.00 Uhr Telefon und E-Mail Gemeindeverwaltung 033 359 59 11 [email protected] Finanzverwaltung 033 359 59 31 [email protected] Bauverwaltung 033 359 59 41 [email protected] Ausgleichskasse 033 359 59 51 [email protected] Sozialdienst 033 359 59 61 [email protected] Wasserversorgung 033 359 59 43 in Notfällen, wie Wasserleitungsbrüche Internet www.wattenwil.ch Identitätskarte und Schweizer Pass beantragen Um einen neuen Pass oder eine Identitätskarte zu beantragen, benötigen Sie einen Termin bei einem der Ausweiszentren (z.B. Scheibenstrasse 3, Thun). Vereinbaren Sie diesen über das Callcenter (031 635 40 00) oder über www.schweizerpass.ch. Ein Onlineantrag verkürzt die Dauer Ihrer Vorsprache im Ausweiszentrum. Impressum Ausgabe 2016-3 Inhalt Erscheinungsdatum 08.09.2016 Auflage: 1525 Expl. n n Gemeinderat Institutionen / Vereine Redaktion Ein Dorf für jedes Alter....................................3 MuKi Turne ................................................... 16 Gemeindeverwaltung Erfolge ............................................................3 Lesung mit Katharina Zimmermann .............. 21 Pressemitteilungen ..........................................4 ELKI-Treff -

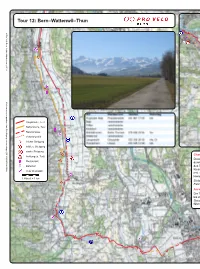

Bern–Wattenwil–Thun © P R O V E L O B E R N

Tour 12: Bern–Wattenwil–Thun © P r o V e l o B e r n . L e t z t e A k t u a l i s i e r u n g 2 0 1 0 K a r t e n m a t e r i a l r e p r o d u z i e Hauptroute, Teer r t m i t Nebenroute, Teer B e w i l l Naturstrasse i g u n g verkehrsreich v o n s leichte Steigung w i s s t o mittlere Steigung p o ( B starke Steigung A 1 0 Charakteristik 0 6 Achtung (s. Text) 2 4 Diese lange Tour führt von Bern nach Thun, zuerst / B Restaurant A 1 durchs flache Gürbetal, dann über die leichten Hügel 0 0 6 Bahnhof des Thuner Westamtes. Die Tour ist trotz einzelnen 2 5 ) Kieswegen für Familie und Kinderanhänger geeig VeloWerkstatt net. Teile der Tour verlaufen auf den markierten Ve lowanderrouten Nr. 74 und Nr. 8 (AareRoute). 1 Hüseli = 1 km Distanz: 36 km, Steigung: 220 m Fahrzeit: 2.5 bis 4 Stunden Anreise und Tourenverlauf Die Tour folgt der Bahnlinie der S3 Bern–Belp–Thun bis zum Bahnhof BurgisteinWattenwil; auf dieser Strecke ist der Veloverlad sehr gut möglich. Ab Thun fährt einen die Bahn zurück nach Bern. Ausgeschilderte Routen Von Bern bis Wattenwil folgt man der regionalen Route 74, von dort bis Thun der nationalen Route 8. Belpmoos Die einen gehen wegen des Flughafens hin, die andern lockt mehr die renatu rierte Aare und die dritten geniessen einfach die Aussicht über das Aaretal und die berühmten Gipfel der Berner Alpen, während sie von Wabern hinun tergleiten. -

Thuner Tagblatt, 6. September 2004

BZTT V1 Seite 22 Schwarz www.espace.ch Thuner Tagblatt STADT THUN Montag, 6. September 2004 22 THUN: DRITTES ÜBERREGIONALES CHORPROJEKT Eine Kantate geht unter die Haut Die Premiere des Gesamt- Sopranarie durch. Das freie Auf- kunstwerks «nacht & licht» treten der Sängerin Gisela Stoll, ihre frische, unforcierte Stimme anlässlich des dritten über- wussten zu begeistern. regionalen Chorprojekts Die an die Bibel angelehnten berührte. Die Urauffüh- Texte weckten Emotionen. Die Gegensätze «nacht&licht» bilde- rung geistlicher Volksmu- ten eine Einheit und brachten sik mit Peter Roths Kantate das Publikum zum Nachdenken. zeigte im Thuner Scha- Wie es Licht wurde, die aufkom- mende Hoffnung, die Schatten dausaal tiefe Wirkung. im Rezitativ «Hiobs Klage», die Anlässlich von Erich Stolls drit- schweren Momente der Nacht tem Chorprojekt wurde im mit Gottes Führung ans Licht ge- Schadausaal Thun ein Kulturer- bracht, die Freude der Lebens- lebnis mit eindrücklichen Mo- hoffnung zeigten so spontane menten geboten. Spannung Wirkungen. herrschte, wie wohl die speziell für den Anlass von Peter Roth er- Dramatische Situationen weiterte Kantate «Gott, in dir ist Einen Brückenschlag bildeten Licht und Nacht» erklingen wür- die für «nacht&licht» gemalten de. Die Begriffe Nacht und Licht, Bilder von Erika Wampfler, die hell und dunkel sorgten am Stimme der Opern- und Kon- Samstagabend in Verbindung zertsängerin Stoll sowie der mit Musik, Text und Bildern für Sprechpart von Ernst Waldemar ein tief gehendes und berühren- Weber. Die abwechslungsweise des Hörerlebnis an der Urauf- auf Leinwand projizierten Bilder führung. mit Inhalt und der Musik ange- passten Farben verstärkten die Spannungsvoller Wechsel Ausdruckskraft auf visueller Geheimnisvoll wirkten die war- Ebene. -

On the Way of St. James in Switzerland

Various ways of St. James (with brochures available in PDF- On the Way of St. James format) in Switzerland A -Constance - Einsiedeln („Way of Svabia“) B - Rorschach - Einsiedeln („Way of St. Gallen“) C - Einsiedeln-Flüeli-Ranft - Brünig („Way of Central Switzerland“) D - Brünig-Amsoldingen („Way of the Bernese Oberland“) E - Amsoldingen-Romont („Way of Berne/Friboug“) F - Romont-Lausanne-Genève („Way of Western Swizterland“) G - Lucerne-Rüeggisberg-Schwarzenburg („Lucerne Way“) H - Rankweil - Einsiedeln („Vorarlberg-Appenzell Way“) K - Schaffhausen-Tobel („Monasgtery way) Contact address: Verein Jakobsweg.ch Postfach 151, CH-3700 Spiez Tel 0041 (0)33 655 04 00 Mail: [email protected] Accomodation see: www.jakobsweg.ch Important pointer Helpers and association members walked the route themselves to inspect it. As volunteers, they edited the brief route descriptions based on the state as encountered. The accuracy of the contents and specially the correspondence with the official Way of St. James way-posting cannot be guaranteed by the association „jakobsweg.ch » and the authors, also in the sense of a product guarantee. Pilgrims are therefore asked to follow the official Way of St. James way-posts if discrepancies occur, and to notify us. (7) Lucerne-Rüeggisberg“ Many thanks. „„Way of Lucerne“ “ Texts : Winfried Erbach, Joe Weber and Klaus Augustiny (manuscript reader). Translated from German by Hans Bamert Pictures: Wolfgang Hörer / Winfried Erbach, and several others Itinerary and directions for pilgrims Copyright: Verein „jakobsweg.ch“ ©Copyright Verein „jakobsweg.ch,Spiez (Berner Oberland) Signalisation - Via Jacobi Lucerne-Rüeggisberg - Signalisation - Via Jacobi Lucerne route - Lucerne-Rüeggisberg 120 km, walking time around 33 hours Sign in the direction of Santiago de Compostela Pilgrims who use the Lucerne Route start from the lake of Lucerne and travel National Way of St-James No. -

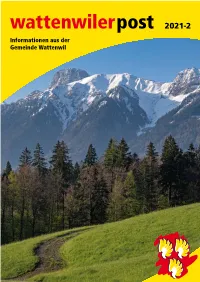

Wattenwilerpost 2021-2

wattenwiler post 2021-2 Informationen aus der Gemeinde Wattenwil Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Montag 08:00 bis 11:30 Uhr 14:00 bis 17:00 Uhr Dienstag 08:00 bis 11:30 Uhr 14:00 bis 17:00 Uhr Mittwoch geschlossen geschlossen Donnerstag 08:00 bis 11:30 Uhr 14:00 bis 18:00 Uhr Freitag 08:00 bis 11:30 Uhr 14:00 bis 16:00 Uhr Telefon und E-Mail Gemeindeverwaltung 033 359 59 11 [email protected] Finanzverwaltung 033 359 59 31 [email protected] Bauverwaltung 033 359 59 41 [email protected] Ausgleichskasse 033 359 59 51 [email protected] Sozialdienst 033 359 59 61 [email protected] Wasserversorgung 033 359 59 99 in Notfällen, wie Wasserleitungsbrüche Internet www.wattenwil.ch Identitätskarte und Schweizer Pass beantragen Um einen neuen Pass oder eine Identitätskarte zu beantragen, benötigen Sie einen Termin bei einem der Ausweiszentren (z. B. Scheibenstrasse 3, Thun). Vereinbaren Sie diesen über das Callcenter (031 635 40 00) oder über www.schweizerpass.ch. Ein Onlineantrag verkürzt die Dauer Ihrer Vorsprache im Ausweiszentrum. Impressum Ausgabe 2021-2 Inhalt Erscheinungsdatum n n 28.05.2021 Gemeinderat Schule Auflage: 1620 Expl. Licht am Ende des Tunnels ............................3 Verabschiedung Urs Ramseyer .................... 14 Absage Gemeindeversammlung Redaktion Anordnung Urnenabstimmung......................4 n Gemeindeverwaltung Institutionen / Vereine 3665 Wattenwil n Veranstaltungskalender 2021 ...................... 16 Redaktionsteam: Ressorts / Kommissionen Musikschule Gürbetal ................................ -

Zwischenbericht 2008 16.06.2008

Zwischenbericht 2008 16.06.2008 «gestalten der Zukunft, investieren in Nachbarschaft» Doku V2008-06-B Zwischenbericht 2008 Projekt Wattenwil 2055 Inhalt Kontakt 1. Ausgangslage Leitender Ausschuss 1.1 Motivation 2005 ...........................................3 1.2 Ziel ...........................................3 Rita Antenen [email protected] 1.3 Methode SYNOIKOS ...........................................3 Peter Hänni [email protected] Priska Liechti [email protected] 2. Die Workshops Daniel Loretan [email protected] 2.1 Stärken und Schwächen ...........................................4 Beat Stoll [email protected] 2.2 Positive und negative Zielmerkmale .........................................4 2.3 Konkrete Projekte ...........................................6 Internet 3. Die Projekte ...........................................7 3.1 Nachbar schafft ...........................................8 [email protected] 3.2 Gürbebad ........................................ 10 3.3 Naturpark ........................................ 14 www.wattenwil.ch 3.4 Publicar ........................................ 15 www.wattenwil2055.ch 3.5 Dorfplatz ........................................ 16 3.6 SOWAHO ........................................ 18 4. Wattenwil 2055 aus Sicht des Gemeinderates 4.1 Personelle Auswirkungen ........................................ 19 4.2 Strategie ........................................ 19 4.3 Konkrete Vorhaben ........................................ 19 4.4 Ausblick .......................................