Kino Für Eine Bessere Welt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Politics of Representation in the Climate Movement

The Politics of Representation in the Climate Movement Article by Alast Najafi July 17, 2020 For decades, the tireless work of activists around the world has advanced the climate agenda, raising public awareness and political ambition. Yet today, one Swedish activist’s fame is next to none. Alast Najafi examines how the “Greta effect” is symptomatic of structural racial bias which determines whose voices are heard loudest. Mainstreaming an intersectional approach in the climate movement and environmental policymaking is essential to challenge the exclusion of people of colour and its damaging consequences on communities across the globe. The story of Greta Thunberg is one of superlatives and surprises. In the first year after the schoolgirl with the signature blond braids emerged on the public radar, her fame rose to stratospheric heights. Known as the “Greta effect”, her steadfast activism has galvanised millions across the globe to take part in climate demonstrations demanding that governments do their part in stopping climate change. Since she started her school strike back in August 2018, Greta Thunberg has inspired numerous and extensive tributes. She has been called an idol and the icon the planet desperately needs. The Church of Sweden even went so far as to playfully name her the successor of Jesus Christ. These days, Greta Thunberg is being invited into the corridors of power, such as the United Nations and the World Economic Forum in Davos where global leaders and chief executives of international corporations listen to her important message. Toward the end of 2019, her media exposure culminated in a nomination for the Nobel Peace Prize and an extensively covered sail across the Atlantic with the aim of attending climate conferences in New York and Chile. -

Racial Diversity in the U.S. Climate Movement

Diversity and the Environment Webinar Series Presented by: Racial Diversity in the U.S. Climate Movement TUESDAY, MARCH 17, 2020 12:00 PM-1:00 PM ET Webinar Logistics Everyone should be connected via Audio Broadcast upon entering the webinar. You do not need to call in & you are automatically muted The presentation will be recorded and posted to the Antioch CCPCR web site within one week Please submit any questions you have for the presenter in the Q& A section If you are having trouble with any aspect of the broadcast, use the Chat section to message the Host directly Moderator Abi Abrash Walton, Ph.D. Faculty, Department of Environmental Studies Director, Master's Programs Director, Advocacy for Social Justice & Sustainability Master's Concentration, Co-Director, Center for Climate Preparedness & Community Resilience Director, Conservation Psychology Institute Antioch University New England Presenter Clara Fang Higher Education Outreach Coordinator Citizens’ Climate Lobby PhD Environmental Studies Antioch University Master of Environmental Management Yale University Racial Diversity in the U.S. Climate Movement Clara Fang Antioch University March 17, 2020 What we are going to cover Why and what How are we Building a just is diversity? doing? and inclusive climate movmeent 1 2 3 t Why diversity? Nature thrives on diversity POC Voters are Increasingly Determining Outcomes of Elections Image from: https://www.lwvcga.org/how-safe-are-georgias-elections/ A man puts his baby on top of his car as he and a woman abandon their car in New Orleans during Hurricane Katrina in 2005. REUTERS/Rick Wilking People of color are usually the hardest hit from the effects of climate change. -

Climate Change

Issues in Contemporary Ethics: The Questions Climate Change ] At a Glance Climate Change In September 2019, a series of international strikes and protests for climate activism saw students from over 152 countries leave their classes to march in Is the international the streets and advocate for changes to worldwide policy regarding climate change. In covering these events, the media often focused on Greta Thunberg, community fully devoted to a Swedish teenage climate activist. This brief will examine how polarizing the issue of climate change can be, especially with regards to listening to voices fighting climate change? from the Global North versus the Global South. Who is the onus of reverting climate change on? (L-R): Vanessa Nakate; Who has the bigger role to Louisa Neubauer; Greta Thunberg; Isabelle play with regards to climate Axelsson; Loukina Tille at the World Economic change, individuals, Forum in Switzerland (BBC News, 2020). governments or corporations? The Global South and Climate Case Study: Vanessa Nakate accuses media of racism Change In January 2020, at a World Economic Forum event in Davos, Switzerland, climate changes activists Vanessa Nakate, Greta Thunberg, Isabelle Axelsson, How can the disproportionate Louisa Neubauer and Loukina Tille were photographed together by the American Press (AP). In distributing the photo, the media outlet cropped effects of climate change in Vanessa Nakate out of the picture while featuring everyone else. This led to a controversy when the Ugandan-born climate justice activist criticized the AP, the Global South be reversed? and other media outlets that had also reportedly removed her from the picture. In response to Nakate’s claims, the director of photography at AP, Do countries in the Global David Ake, claimed the photo had only been cropped due to composition reasons as the photographer thought the building in the background would South have a duty to pursue distracting (BBC News, 2020). -

Nicht Nur Greta Und Luisa: 12 Junge Klimaaktivisten, Die Jeder Kennen So

Nicht nur Greta und Luisa: 12 junge Klimaaktivisten, die jeder kennen so... https://www.focus.de/perspektiven/aktivismus-weltweit-nicht-nur-greta-... Drucken Aktivisten aus aller Welt Nicht nur Greta und Luisa: 12 junge Menschen, die lautstark für das Klima kämpfen Samstag, 28.09.2019, 12:23 · · von FOCUS-Online-Redakteurin Hanna Klein und FOCUS-Online-Redakteurin Uschi Jonas Startseite Teilen E-Mail Kommentare Mehr FOCUS Online/dpa/Twitter/Instagram/Children vs Climate Crisis FOCUS-Online-Redakteurin Hanna Klein FOCUS-Online-Redakteurin Uschi Jonas Samstag, 28.09.2019, 12:23 Wenn es um die junge Klimabewegung geht, fokussiert sich die öffentliche Diskussion schnell auf eine Person: die 16-jährige Greta Thunberg. In Deutschland kennen viele noch Luisa Neubauer als Kopf von "Fridays for Future" - aber es gibt noch viel mehr lautstarke Mitstreiter auf der ganzen Welt. FOCUS Online zeigt, wen Sie noch kennen sollten. 1. Alexandria Villasenor (14 Jahre) - USA Alexandria Villasenor ist im Norden Kaliforniens geboren. "Als ich die Verbindung zwischen den Waldbränden und dem Klimawandel verstanden hatte, wollte ich etwas tun", sagt die 14-Jährige. Im Dezember 2018 begann sie mit dem Schulstreik – als eine der ersten in den USA. Für sie seien Schulstreiks einer der besten Wege, um Druck auf Menschen in Machtpositionen auszuüben, sagte Villasenor in einem Interview mit " Mashable ". In den USA ist "Fridays for Future" noch nicht so verbreitet wie in vielen Ländern Europas. Villasenor glaubt, dass das vor allem an der fehlenden Bildung rund um das Thema Klimawandel liegt. "Hier in den USA wird Klimawandel als Meinung deklariert." Deshalb ist eines ihrer Ziele, dass alle in ihrer Heimat verstehen, dass die Klimakrise auf Wissenschaft und Fakten basiert. -

The Land of Many Waters Week of August 1 – August 7, 2021

The Stone Soup Leadership Institute's Story of the Week: Benita Davis The Land of Many Waters Week of August 1 – August 7, 2021 Sunday Post 1: Thrive Global: The Land of Many Waters #SundayThoughts: This week’s story on Arianna Huffington’s Thrive Global showcases Benita Davis from Guyana, a Policy Forum Guyana volunteer, who connects students, teachers, and local communities to work together through Sandwatch, an interdisciplinary environmental program that seeks to educates people of all ages about the inextricable connection between freshwater resources and life. Thrive Global Link: https://thriveglobal.com/stories/the-land-of-many- waters/ #StoneSoupLeaderFamily #StoneSoupYoungHeroes #EnvironmentalEducation #Freshwater #HealthyRivers #ClimateAction #ClimateCrisis #ClimateDiasters #TakeAction #YouthAction Sunday Post 2: Clarion Book Review #BookReview: Special thanks to Clarion Book Reviewer, Michelle Sharpe, for your praise of the book Stone Soup for a Sustainable World: Life- Changing Stories of Young Heroes available on Kindle amzn.to/32zwGXV and Bookshop bit.ly/StoneSoup-Bookshop. Stone Soup for a Sustainable World: Life-Changing Stories of Young Heroes features the stories of 100 leaders from 38 countries around the world, and 32 U.S. cities, who work to build a more just, equitable, and sustainable world. Link: bit.ly/StoneSoup-ClarionReview #StoneSoupLeaderFamily #StoneSoupYoungHeroes #BookReview #EnvironmentalEducation #SustainableWorld #ClimateAction #YouthStories Monday Post 1: Quote: Benita Davis #MondayMotivation: As an -

Davos Ends with Disagreement on Climate and Greta Thunberg on the March

Davos ends with disagreement on climate and Greta Thunberg on the march By Julia Horowitz and Hadas Gold, CNN Business Updated 2005 GMT (0405 HKT) January 24, 2020 Davos, Switzerland (CNN Business) The annual meeting of business and political leaders in Davos wrapped up Friday with two of the world's most powerful people disagreeing over how to address the climate crisis and youth activists excoriating the international elite for not doing enough to prevent global warming. After a week of discussions at the World Economic Forum that were dominated by how to tackle the biggest problem the planet faces, the last big event of the conference produced a tense exchange between US Treasury Secretary Steven Mnuchin and Christine Lagarde, the president of the European Central Bank. Mnuchin, who earlier this week questioned the credentials of climate activist Greta Thunberg, told panelists that long-term planning is futile when it comes to analyzing and containing climate change. Lagarde disagreed. It was crucial to assess the risk that climate change poses to financial markets and the economy, she said, so it can be "anticipated, measured" and "hopefully mitigated." Mnuchin rushed to respond. "Christine, I think you can have a lot of people look at this and model it," he said. "I just don't want to kid ourselves. I think there's no way we can possibly model what these risks are over the next 30 years with a level of certainty." The exchange highlighted the continuing divide between the United States and Europe over the climate crisis despite powerful calls for radical action from Prince Charles, among others. -

Gretathunberg: Navigating Critique and Identity Within Youth Climate Activism on Twitter

University of Denver Digital Commons @ DU Electronic Theses and Dissertations Graduate Studies 2020 @GretaThunberg: Navigating Critique and Identity Within Youth Climate Activism on Twitter Carina Robin Weadock Follow this and additional works at: https://digitalcommons.du.edu/etd Part of the Social Influence and oliticalP Communication Commons, Social Media Commons, and the Speech and Rhetorical Studies Commons @GretaThunberg: Navigating Critique and Identity within Youth Climate Activism on Twitter ______________ A Thesis Presented to the Faculty of the College of Arts, Humanities and Social Sciences University of Denver ____________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts ____________ by Carina Weadock June 2020 Advisor: Dr. Christina Foust ©Copyright by Carina Weadock 2020 All Rights Reserved Author: Carina Weadock Title: @GretaThunberg: Navigating Critique and Identity within Youth Climate Activism on Twitter Advisor: Dr. Christina Foust Degree Date: June 2020 Abstract Youth climate activist Greta Thunberg sat alone on the steps of the Swedish Parliament building in September of 2018, holding a bold black and white sign and demanding action be taken in the face of the climate crisis. Ever since, her activism and Twitter presence have sparked media attention, catalyzed youth activists globally to organize marches and strike from school, and have drawn critique. This thesis employs McKerrow’s (1989) critical rhetoric to uncover dominant discourses within tweets that undermine Thunberg based on identity and to explore the potential that Thunberg’s Twitter presence might or might not hold for future youth activist response to similar critique. I highlight implications of Thunberg’s Twitter presence on her own and other youth activist’s agency and on the collective identity of Fridays for Future, as well as pose questions that Thunberg’s Twitter presence raises for the potential of a more intersectional, networked youth climate movement. -

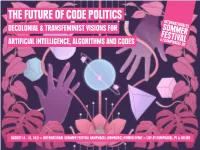

The Future of Code Politics Decolonial & Transfeminist Visions for Artificial Intelligence, Algorithms and Codes

THE FUTURE OF CODE POLITICS DECOLONIAL & TRANSFEMINIST VISIONS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ALGORITHMS AND CODES AUGUST 13 – 15, 2021 > INTERNATIONAL SUMMER FESTIVAL KAMPNAGEL (HAMBURG) HYBRID EVENT > LIVE AT KAMPNAGEL, P1 & ONLINE THE FUTURE OF CODE POLITICS DECOLONIAL & TRANSFEMINIST VISIONS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ALGORITHMS AND CODES AUGUST 13 – 15, 2021 > INTERNATIONAL SUMMER FESTIVAL KAMPNAGEL (HAMBURG) HYBRID EVENT > LIVE AT KAMPNAGEL, P1 & ONLINE The debate about artificial intelligence, tech- The 3-day conference THE FUTURE OF CODE (Lucía Egaña Rojas) and Indigenous AI (Suzanne nologies, codes and algorithmic systems in POLITICS highlights new perspectives on those Kite). In their four sessions, M.A.M.I. & Coding Rights Europe usually centers around questions of efficien- technologies and their socio-political implications invite the audience to a low-tech immersive expe- cy and technical progressiveness – rarely we talk and centers on protagonists who critically deal with rience conducted by decolonial feminists from the about resilience and sustainability in this context. At these opaque structures. The invited speakers and global south: Through DIY tools, their workshops, the same time, it is not only since the pandemic that artists point out the social and planetary costs of the panels and interventions are shaped to shift per- we realize how these technologies have a massive technological infrastructures that surround us every spectives away from European-centric approaches impact on social systems, policies, societal pro- day, and work on the decolonization of technologies, towards collective actions that use creativity as a cesses and our coexistence as communities. They as well as on trans- and queerfeminist, indigenous powerful tool for shaping the future. -

Stone Soup Leadership Institute's Story of the Week: Global Climate Strike Week of March 14 – March 20, 2021 Sunday: Thrive Gl

Stone Soup Leadership Institute's Story of the Week: Global Climate Strike Week of March 14 – March 20, 2021 Sunday: Thrive Global: Fighting Alongside the Most Vulnerable Among Us #SundayThoughts: This week’s story on Arianna Huffington’s Thrive Global showcases environmental justice leader, Mitzi Jonelle Tan who founded Youth Advocates for Climate Action Philippines, in partnership with Fridays For Future. Mitzi strives to help change the conditions for indigenous people who are among the most impacted by the climate crisis. Thrive Global: https://thriveglobal.com/stories/fighting-alongside- the-most-vulnerable-among-us/ @fridaysforfuture @yacaphilippines @fridays4future #StoneSoupYoungHeroes #ClimateStrike #FridaysForFuture #MAPA #SocialJustice #ClimateJustice #ClimateActionNow Monday: Fridays for Future Collage #MondayMotivation: @Fridays for Future youth climate leaders from around the globe are mobilizing millions of people to demand that global leaders enact comprehensive measures to limit global warming: Global Climate Strike on Friday, March 19 @VanessaNakate @Xiye Bastida @Nicki Becker @Mitzi Jonelle Tan @Iris Zhan @David Wicker @Alejandro Martinez @Iqbal Badruddin @AdenikeOladosu @NickiBecker @Jett Zhang @Joel Peña @Linus Dolder #StoneSoupYoungHeroes #ClimateStrike #FridaysForFuture #NoMoreEmptyPromises #FaceTheClimateEmergency #ClimateAction #ClimateChange Tuesday: Heroes Report Video Be inspired by this short video of brave youth leaders on the front lines of the climate crisis in the Global South: Mitzi Jonelle Tan, Vanessa -

How Climate Rebels Are Facilitating the Imagination and Transition to a Sustainable Future

RADICAL TRANSFORMATION: HOW CLIMATE REBELS ARE FACILITATING THE IMAGINATION AND TRANSITION TO A SUSTAINABLE FUTURE by WALLY MCALLISTER A THESIS Presented to the Department of Environmental Studies and the Robert D. Clark Honors College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science May 2021 An Abstract of the Thesis of Wally McAllister for the degree of Bachelor of Science in the Department of Environmental Studies to be taken June 2021 Title: Radical Transformation: How Climate Rebels are Facilitating the Imagination and Transition to a Sustainable Future Approved: _____ Professor Barbara Muraca_______ Primary Thesis Advisor This thesis addresses the role that climate activism plays in the transformation to a sustainable future. It looks at radical movements on the different levels of change, with a particular emphasis on the imaginary. It addresses fossil fuels and capitalism, a tight-knit relationship that goes back centuries. Using the climate activist group Extinction Rebellion as a case study, this thesis outlines their strategies and intentions to mobilize 3.5% of the population. It provides a framework for how to create efficiency in the policy-making process with the proposal of citizens’ assemblies. This thesis also discusses the lack of inclusivity inherently created by the whiteness of the environmental movement and media bias. Finally, it ties in the work of youth activists to represent that global problems require people of all demographics. It concludes that the climate movement requires the attention of everyone, along with their collective imaginations, if meaningful change is going to occur. ii Acknowledgements I would like to thank Professor Barbara Muraca for allowing me to pursue a thesis that allowed me to touch on so many different topics. -

African Climate Activism, Media and the Denial of Racism: the Tacit Silencing of Vanessa Nakate

Community Psychology in Global Perspective CPGP, Comm. Psych. Glob. Persp. Vol 6, Issue 2/2, 71– 86, 2020 AFRICAN CLIMATE ACTIVISM, MEDIA AND THE DENIAL OF RACISM: THE TACIT SILENCING OF VANESSA NAKATE Daniella Rafaely* anD BrenDon Barnes** Critical social studies have highlighted the varied methods by which climate activism is reproduced in discourse. This paper examines an incident in which an African youth climate activist, Vanessa Nakate, had her image cropped out of a media photograph taken at the World Economic Forum. Our analysis focuses on three media-based interactions with Vanessa, including two interviews with local (Ugandan) television stations and one interview with a South African broadcaster. Our analysis utilizes discursive psychology (DP) and conversation analysis (CA) to highlight and problematize the discursive and interactional strategies employed by speakers in these interviews. We note three discursive methods by which Vanessa’s activism is challenged: a challenge to her ability to represent ‘African’ climate activists; an undermining of Vanessa’s claim that her exclusion was racially motivated; and a discourse of emotionality as foregrounding irrationality and incompetence. These three discursive strategies serve to delegitimize Vanessa’s larger claim of a racially motivated act, positioning her as a naïve subject acting alone from a point of self-interest. We discuss the implications of our findings for future research in community psychology and African climate activism. Keywords: Africa, climate activism, denial, media, racism. 1. Introduction The media plays a powerful role in shaping public discourse on climate activism. In this paper, we demonstrate how the media undermined a climate activist’s claims of racism in a news report on climate activism. -

The Global Climate Crisis and India: Perspectives, Solutions and the Way Ahead

THE GLOBAL CLIMATE CRISIS AND INDIA: PERSPECTIVES, SOLUTIONS AND THE WAY AHEAD A Follow Up Report To The Climate Leaders’ Dialogue Hosted By ReNew Power Private Limited On 22nd January, 2020 Hotel Cresta Sun | Davos, Switzerland On The Sidelines of World Economic Forum Annual Meeting 2020 Participants at ReNew Power’s Climate Leaders’ Dialogue with Vaishali and Sumant Sinha at the Hotel Cresta Sun, Davos A glimpse of delegates discussing the agenda Participants Michael Spence Sanjiv Sahai Gurdeep Singh Jerome Pecresse Economist, 2001 Nobel Secretary to the Chairman, NTPC CEO, GE Renewables Prize Winner Govt. of India, Ministry of Power Robert Johnson Kristen Panerali Vikram Gandhi Dipender Saluja President, Institute Head – Electricity Senior Lecturer, Managing for New Economic Industry, World Harvard Business Director, Capricorn Thinking Economic Forum School Investment Group Shiv Khemka John Defterios Justin Worland Meagan Fallone Vice Chairman, Emerging Markets Energy & Environment CEO, SUN Group Editor, CNN journalist, TIME Barefoot College Barbara Ann Bernard Chris Canavan Amit Nayyar Kevin Michael Esvelt Founder & CEO, Partner, Lion’s Head President, Paytm MIT Media Labs Wincrest Capital Global Partners Hosted By Vaishali Nigam Sinha Sumant Sinha Founding Chair, Chairman & Managing ReNew Foundation Director, ReNew Power FOREWORD Climate change, or what has now snowballed into an emergency, is perhaps the biggest modern day challenge that humanity faces today. As we continue to pump tonnes of carbon into the environment, with every passing day, the crisis is only getting aggravated. Nearly 5 years since the Paris Agreement, the climate movement is in fragile health, with several countries still not meeting their emission reduction targets or simply not showing as much intent as required in the form of policies and programmes.