Olivier Bonfait Curriculum Vitæ

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fw ^Ifjljtlintii \^Jfflti4rij the METROPOLITAN MUSEUM of ART

4 awfw ^ifjljtLintii \^Jfflti4rij THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART Succeeding the majesty of the Sun King's reign, the courts oi Louis XV and XVI turned artistic canons from splendid pomp to the quintessence of grace. Charming refinements ruled manners and tastes throughout the eighteenth cen tury until, with the monarchy, they were overthrown and re placed by the austere classicism of Napoleon's Empire. Eighteenth-century art ists, many of whom de pended upon royal pa tronage, were masters at recording and popu larizing the balls and banquets, the theatrical per formances, the hunts and picnics that were the daily distractions of a pleasure-hungry court. Highly creative and receptive to a wide range of subject matter these artists found inspiration as readily on OF THE EIGHTEENTH CENTURY Mount Olympus as in the shepherd's bower or the rococo drawing room. A shift in interest from the lives of gods and heroes to the pleasures of contemporary life, particularly the delights of the privileged classes, is evident in the estampes galantes, elaborately engraved after designs by Moreau Le Jeune, Baudouin, and Lavreince. They are the most illuminating documents of aristocratic manners, of costume, and of the decoration of houses and palaces. These documents of not acquire original drawings. And reproduc worldly pleasures were complemented by a tions of paintings were produced by skilled pro vigorous academic tradition concerned with fessional engravers to meet the demands of an large-scale historical and mythological paint increasingly avid public. ing, splendidly exemplified in this exhibition Etching, a process more rapid and free by Carle Van Loo's large drawn model for a than engraving and in many ways akin to picture painted for Frederick the Great of drawing, provides some of the most interesting Prussia (no. -

Jacques-Louis David: in Quest of a Hero

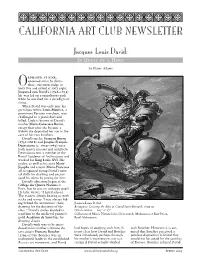

YYYYYYYYYYYYYYYYY CALIFORNIA ART CLUB NEWSLETTER Jacques-Louis David: In Quest of a Hero by Elaine Adams rphaned at nine, esteemed artist by thirty- Othree, execution judge at forty-five and exiled at sixty-eight; Jacques-Louis David’s (1748–1825) life was led on a tumultuous path while he searched for a paradigm of virtue. When David was only nine his garrulous father, Louis-Maurice, a prominent Parisian merchant, was challenged to a pistol duel and killed. Little is known of David’s mother Marie-Geneviève Buron, except that after she became a widow she deposited her son in the care of her two brothers. David’s uncles, François Buron (1731–1818) and Jacques-François Desmaisons (c. 1720–1789) were both master masons and architects; Desmaisons was a member of the Royal Academy of Architecture and worked for King Louis XVI. His uncles, as well as his aunt Marie- Josephe and cousin Marie-Francoise all recognized young David’s natu- ral skills for drawing and encour- aged his talent by posing for him. David’s education began at the Collège des Quatre Nations in Paris, but he was an unhappy pupil. He later wrote, “I hated school. The masters always beating us with sticks and worse. I was always hid- ing behind the instructors’ chair, Jacques-Louis David drawing for the duration of the Bonaparte Crossing the Alps at Grand-Saint-Bernard, 1800-01 class.” David’s uncles decided to Oil on canvas 103Љ ϫ 87Љ send him to the medieval painter’s Collection of Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois-Préau, guild Académie de Saint-Luc for Reuil-Malmaison drawing classes. -

Artistes, Collections Et Musees Un Hommage a Antoine Schnapper

Centre André Chastel, Paris-Sorbonne Centre André Chastel, Paris-Sorbonne Centre André Chastel, Paris-Sorbonne ARTISTES, COLLECTIONS ET MUSEES INFORMATIONS PRATIQUES UN HOMMAGE A ANTOINE SCHNAPPER INHA, SALLE VASARI Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Artistes, collections et musées. Le propos de ce colloque est de Métro Palais-Royal, Bourse, Pyramides (L. 1, 3, 7 et 14) rendre hommage, en étudiant l’actualité de sa démarche historique, à la carrière scientifique d’Antoine Schnapper (1933-2004), professeur d’histoire de l’art moderne à Paris IV Sorbonne. Les principaux sujets qu’aborderont tant ses anciens collègues et disciples que des chercheurs attentifs aux mêmes thèmes que lui toucheront aux domaines de l’histoire de l’Art qu’il a le plus contribué à développer ou à renouveler. Deux sessions seront consacrées à l’histoire des collections qu’il a enrichie de deux ouvrages, devenus des classiques, sur les e collections françaises du XVII siècle, Le géant, la licorne et la tulipe, Flammarion, 1988 et Curieux du Grand Siècle, Flammarion, 1994 (rééd. Champs, 2005). Plusieurs contributions se situent dans la lignée de son dernier ouvrage, Le métier de peintre au Grand Siècle, Gallimard, 2004, et aborderont le fonctionnement de la production artistique comme l’économie de l’art. Une CENTRE ANDRE CHASTEL session spécifique permettra de faire le point sur les nouvelles Laboratoire de recherche sur le patrimoine français et l’histoire de l’art découvertes et approches de l’œuvre peint et dessiné de occidental (Université de Paris-Sorbonne - CNRS - MCC). Jacques-Louis David depuis sa grande monographie sur l’artiste Institut national d’histoire de l’art, (1980) et l’exposition rétrospective (1989) dont il fut l’un des 2 rue Vivienne, Galerie Colbert, deux commissaires. -

French Classicism in Four Painters: Where It Went and Why

Bard College Bard Digital Commons Senior Projects Spring 2019 Bard Undergraduate Senior Projects Spring 2019 French Classicism in Four Painters: Where It Went and Why Kristen Tayler Westerduin Bard College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2019 Part of the Ancient Philosophy Commons, French and Francophone Literature Commons, History Commons, History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the Philosophy Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Westerduin, Kristen Tayler, "French Classicism in Four Painters: Where It Went and Why" (2019). Senior Projects Spring 2019. 130. https://digitalcommons.bard.edu/senproj_s2019/130 This Open Access work is protected by copyright and/or related rights. It has been provided to you by Bard College's Stevenson Library with permission from the rights-holder(s). You are free to use this work in any way that is permitted by the copyright and related rights. For other uses you need to obtain permission from the rights- holder(s) directly, unless additional rights are indicated by a Creative Commons license in the record and/or on the work itself. For more information, please contact [email protected]. French Classicism in Four Painters: Where It Went and Why Senior Project Submitted to The Divisions of Art History and Visual Culture and French Studies of Bard College by Kristen T. Westerduin Annandale-on-Hudson, New York May 2019 Westerduin, 2 Acknowledgements A big thank you to Laurie Dahlberg for taking the time to guide me through this process and answering every question I had, big and small. -

Christine Gouzi - Liste Des Publications

Christine Gouzi - Liste des publications Christine GOUZI LISTE DES PUBLICATIONS Mise à jour : janvier 2013 I- OUVRAGES 1 II- DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMEROS THEMATIQUES DE REVUES 2 III- ARTICLES, COMMUNICATIONS ET CONTRIBUTIONS 3 III-1 ARTICLES DE REVUES A COMITE DE LECTURE 3 III-2 ARTICLES DE REVUES SANS COMITE DE LECTURE 3 III-3 COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES AVEC ACTES 4 III-4 COMMUNICATIONS A DES SEMINAIRES SANS ACTES 5 III-5 CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS 6 IV- COMPTES RENDUS CRITIQUES 7 V- AUTRES PUBLICATIONS 9 VI- MEDIA 10 I- OUVRAGES : 1. L’église Saint-Nicolas de Nérac, Agen, éditions agenaises, 1996, 54 p. 2. Jean Restout (1692-1768), peintre d’histoire à Paris, Paris, Arthena, 2000, 512 p. Prix Cayeux 1999 Comptes rendus critiques Angleterre : Christophe Leribault, Burlington Magazine, vol. 143, 2001, p. 229-230 France : Jean-François Lasnier, Le Journal des Arts, n°110, 8 septembre 2000, en ligne www.lejournaldesarts.fr › Le Journal des Arts › Archives Adrien Goetz, L’Oeil, n°520, octobre 2000, en ligne http:// www.lejournaldesarts.fr › L'Oeil › Archives François Moureau, XVIIIe siècle, n°33, 2001, p. 226 1 Christine Gouzi - Liste des publications 3. L’art et le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, Nolin, collection « Port- Royal », 2007, 308 p. Comptes rendus critiques France : Bernard Hours, Chrétiens et Sociétés, n°14, 2007, mis en ligne le 08 juillet 2008 http://chretienssocietes.revues.org/472 4. Édition complétée et augmentée d’Antoine Schnapper, Jean Jouvenet et la peinture d’histoire à Paris (1644-1717), Paris, Arthena, 2010 (1ère édition Paris, Léonce Laget, 1974), 448 p. -

Information to Users

INFORMATION TO USERS This manuscript bas been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, sorne thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others May be from any type ofcomputer printer. The quality ofthis reproduction is dependent upoo the quality ofthe copy submitted. Broken or indistinct print, eolored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignrnent ean adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. AJso, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, eharts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Eaeh original is also photographed in one exposure and is included in redueed form at the baek ofthe book. Photographs included in the original manuscript have been reprodueed xerographieally in this eopy. Higher quality 6" x 9" black and white photographie prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to arder. UMI A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Raad, AnD Arbor MI 48106-1346 USA 313n61-4700 800/521-0600 .1 '- CHARLES LEBRUN: PAINTING THE KING AND THE KING OF PAINTING SY MATTHEW DUPUIS DEPARTMENT OF ART HISTORY MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL A THESIS SUSMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES AND RESEARCH IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF MASTER OF ARTS. -

V Pierre M I G N a R D 'Le Romain'. a C T E S D U Colloque. Edited by Jean

Originalveröffentlichung in: The Burlington magazine 140 (1998), Nr. 1148, S. 759-760 BOOK REVIEWS V I^SHHPP Pierre Mignard 'le Romain'. Actes du colloque. Edited by Jean-Claude Boyer. 55. Death of Socrates, by 317 pp. incl. 127 b. & w. ills. (La documen Charles-Alphonse tation Francaise, Paris, 1997), FF210. Dufresnoy. 122 by 155 ISBN 2110037709. cm. (Uffizi, Florence). The present volume offers its Actes du col receiving a monographic exhibition at Avi can be identified with the socalled 'Stock loque in the broadest sense, for it not only gnon in 1979. And where the present book holmMaster'; and speculates that he and contains the papers presented in September takes any account of Pierre Mignard as a Mignard may well have borrowed motifs 1995 at the Louvre to mark the tercen painter, it is so only in respect of his por from each other. Bearing this in mind, one tenary of Pierre Mignard's death (Denis traits, while any evaluation of the success he can point out that the corpse on the ground Lavalle's contribution on the missing im aspired to as a historypainter is conspicu in Dufresnoy's Death of Socrates (Florence, pact of the ValdeGrace frescoes on later ously absent. Uffizi; Fig. 5 5) and especially the body of the French painters being the only omission), These reservations aside, the papers pub handmaiden in Mignard's Death of Cleopatra but also documents JeanClaude Boyer's lished in this volume are well worth reading. (private collection; Fig.56) are both based preparation of the event. -

Jacques-Louis David, 1748–1825, Paris, 1989

Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800 Online edition DAVID, Jacques-Louis p. 205, fig. 2; Rosenberg & Prat 2003, no. 5 Paris 30.VIII.1748 – Bruxelles 29.XII.1825 repr. ϕ The foremost portraitist of the Napoleonic age was a pupil at the Académie royale in Paris from 1765, under the protection of Vien, with whom he had studied at the École de la rue Montmartre. He won various prizes, including the prix de Caylus in 1773 awarded to David for his only known pastel, and the first Grand prix the following year. He was agréé in 1781 and reçu in 1783: his morceau de réception, La Douleur d’Andromaque (Louvre), reverts to the same theme as his pastel, although the orientation differs. Consistent with his revolutionary zeal he declined to remain in France after the restoration of the Bourbons. David, who was a cousin (first, two times removed) of Boucher, married Marguerite- Charlotte Pécoul 2.V.1782; they were divorced 6 ventôse 1794 (16.III.1794), with a deed of separation 17 floréal an II (6.V.1794), but they later remarried 12.XI.1794. The lengthy inv. p.m. contains no mention of any pastel by David or anyone else, but it does contain details of his properties, including the house at 121 rue du Coq-Saint-Honoré (later renumbered as 9 rue du Coq) which was originally purchased by his father-in-law Pécoul in 1776. It was occupied by the colourman René Coiffier (until 1810) and then by a former David pupil, Alphonse Giroux. According to a story related by Desmazes 1874 (pp. -

Salvator Rosa in French Literature: from the Bizarre to the Sublime

University of Kentucky UKnowledge Studies in Romance Languages Series University Press of Kentucky 2005 Salvator Rosa in French Literature: From the Bizarre to the Sublime James S. Patty Vanderbilt University Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Follow this and additional works at: https://uknowledge.uky.edu/srls_book Part of the French and Francophone Literature Commons Preface i Salvator Rosa in French Literature ii Preface Studies in Romance Languages John E. Keller, Editor Preface iii Salvator Rosa in French Literature From the Bizarre to the Sublime James S. Patty THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY iv Preface Publication of this volume was made possible in part by a grant from the National Endowment for the Humanities. Copyright © 2005 by The University Press of Kentucky Scholarly publisher for the Commonwealth, serving Bellarmine University, Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, The Filson Historical Society, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky University, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. All rights reserved. Editorial and Sales Offices: The University Press of Kentucky 663 South Limestone Street, Lexington, Kentucky 40508-4008 www.kentuckypress.com 09 08 07 06 05 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Patty, James S. -

Catalogue Numérotés Numéro Auteurs Références Bibliographiques Thème Localisation Statut D'entrée

Musée Cognacq-Jay - Ouvrages et périodiques du catalogue numérotés Numéro Auteurs Références bibliographiques Thème Localisation Statut d'entrée 8 Jean CAILLEUX François Boucher, Premier peintre du Roi, 1703-1770, cat. d'exposition, Galerie Cailleux à Paris, Paris, Les Presses artistiques, 1964. Peinture 42 8 bis Jean CAILLEUX François Boucher, Premier peintre du Roi, 1703-1770, cat. d'exposition, Galerie Cailleux à Paris, Paris, Les Presses artistiques, 1964. Peinture 42 42 Daniel TERNOIS François Boucher , Paris, Hachette, 1966 (Grands peintres). Peinture 42 46 Pierre CABANNE "Un peintre témoin peut-il être un grand peintre ?", dans La Galerie des arts, n° 13, février 1964, p. 9-11. Peinture 42 "Fonthill and Portraits of William Beckford (1760-1844)", dans The Register of the Museum of Art, the University of Kansas Lawrence, vol. III, n° 160 Boyd ALEXANDER Peinture 8-9, hiver 1967, p. 2-13. 42 427 Alexandre ANANOFF, Daniel WILDENSTEIN L'Opera completa di Boucher, Milan, Rizzoli, 1980. Peinture 42 521 Denys SUTTON François Boucher, 1703-1770, cat. d'exposition, Metropolitan Museum of Art de Tokyo, Tokyo, Metropolitan Museum of Art, 1982. Peinture, monographie 42 549 Thierry LEFRANÇOIS Nicolas Bertin (1668-1736), peintre d'histoire, Neuilly, Arthéna, 1981. Peinture, monographie 42 550 Nathalie VOLLE Jean-Simon Berthélemy (1743-1811), peintre d'histoire , Paris, Arthéna, 1979. Peinture, monographie 42 Antoine SCHNAPPER, Hélène 655 Louis de Boullogne, 1654-1733 , Paris, galerie de Bayser, 1986 (Cahiers du dessin français, n°2). Peinture, monographie GUICHARNAUD 42 Alastair LAING, Patrice MARANDEL, Pierre François Boucher, 1703-1770 , cat. d'exposition, The Metropolitan Museum of Art de New York, The Detroit Institute of Arts, le Grand Palais à 660 Peinture, monographie ROSENBERG et al. -

Antoine Schnapper, David, La Politique Et La Revolution, Paris, Gallimard, 2013. Compte Rendu Gaëlle Loisel

Antoine Schnapper, David, la politique et la Revolution, Paris, Gallimard, 2013. Compte rendu Gaëlle Loisel To cite this version: Gaëlle Loisel. Antoine Schnapper, David, la politique et la Revolution, Paris, Gallimard, 2013. Compte rendu. 2014. halshs-02149270 HAL Id: halshs-02149270 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02149270 Submitted on 6 Jun 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Gaëlle Loisel, compte rendu de l’ouvrage d’Antoine Schnapper, David, la politique et la Révolution, Paris, Gallimard, 2013, paru dans Histara [en ligne], mis en ligne le 21 octobre 2014. URL : http ://histara.sorbonne.fr/cr.php ?cr=2166. En 1989, dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Révolution, Antoine Schnapper est chargé d'organiser une exposition consacrée à Jacques-Louis David, qui se tient au Louvre et à Versailles d'octobre 1989 à février 1990. Avec Arlette Sérullaz, il publie un important catalogue, au sein duquel se trouvent plusieurs études qui retracent l'itinéraire artistique et politique du peintre. Dans David, la politique et la Révolution, Pascal Griener a choisi de rassembler plusieurs textes issus de ce catalogue, ainsi que des travaux antérieurs, qu’Antoine Schnapper a consacrés au peintre. -

THE INFLUENCE of CARAVAGGIO on JACQUES-LOUIS DAVID's DEVELOPMENT of FRENCH NEOCLASSICAL PAINTING by ERIN C. MARTIN (Under

THE INFLUENCE OF CARAVAGGIO ON JACQUES-LOUIS DAVID’S DEVELOPMENT OF FRENCH NEOCLASSICAL PAINTING by ERIN C. MARTIN (Under the Direction of Alisa Luxenberg) ABSTRACT This study examines the purported influence of the art of Michelangelo Merisi da Caravaggio on Jacques-Louis David’s role in the development of French Neoclassical painting. Scholars of eighteenth-century French art have suggested a correlation between each artist’s heightened naturalism, simplified compositions and careful modeling of forms. David’s artistic training, during a period of reform in the French Academy, included an extended period of study in Italy with an emphasis on antiquity as well as Renaissance and Baroque Masters. Although Caravaggio held a precarious place among the artistic models advocated by the French Academy, there is evidence that many French students, including David, observed and copied his works in Rome. This study establishes a context for understanding the impact of Caravaggio in eighteenth-century French theory, academic practice, and public art consumption through a survey of correspondence from within the French Academy, theoretical texts relevant to academic practice, and Grand Tour literature. By examining the changing nature of the caravaggesque from David’s work as a pensionnaire through his history paintings of the 1780s, this paper demonstrates the extent to which David may have incorporated qualities of Caravaggio’s art into his development of Neoclassicism in French painting. INDEX WORDS: Jacques-Louis David, Caravaggio, Painting, France, Italy, Neoclassicism, Baroque, Rome, Grand Tour literature, reform style, French Academy, caravaggesque, Valentin de Boulogne, Jean-François-Pierre Peyron, Jusepe de Ribera, chiaroscuro, tenebrism, pensionnaire THE INFLUENCE OF CARAVAGGIO ON JACQUES-LOUIS DAVID’S DEVELOPMENT OF FRENCH NEOCLASSICAL PAINTING by ERIN C.