Une Histoire Du Viking Metal (1970-2014)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Artikel Rockharz.Cdr

Rockharz – Schwitzen am Gegenstein Wer glaubt, zu einen richtig gutem Rockfestival gehört unbedingt Tony Kakko wieder wett. Gespielt wurden: „Flag In The Ground“, Auch der letzte Tag hatte heißes Wetter zubieten. Manchen Leuten Nach ihrem Auftritt hatte ich die Gelegenheit ein Interview mit Regen, der wurde beim diesjährigen „Rockharz“ eines Besseren „The Last Amazing Grays“, „Last Drop Falls“, „Full Moon“, „Juliet“, auf dem Festivalgelände sah man dies auch an. Die meisten hatten ihrem Bassisten Sami Hinkka zuführen. belehrt. Das 17. „Rockharz“ fand nun schon zum zweiten Mal in „Black And White“ und „Don´t Say A Word”. Tonys gute Laune sich in den kaum vorhandenen Schatten verzogen und kamen Asmusstedt bei Ballenstedt statt. An allen drei Festivaltagen, vom drückte sich vor allem darin aus, dass er vor dem gesamten meiste nur zur Bühne, wenn die Bands spielten. Aber zum Glück Den Abschluss des Festivals machten „Subway to Sally“. Zuvor 08.07. bis 10.07.2010, heizten nicht nur die Bands den Musikfans Publikum anfing zu Jodel und er, wie für „Sonata Arctica”-Konzerte für alle Musikwütigen war, wie auch schon am Vortag, die spielten noch „Doro“ und brachten das Publikum zum Kochen. ein, nein auch die Sonne trug einen sehr großen Teil zum üblich, den Auftritt mit dem kurzen aber mitreißendem Lied Feuerwehr vor Ort um für die eine oder andere Abkühlung zu Woher nimmt Doro Pesch nur ihre Stimme? Sie war eine der vielen „Saunafeeling“ bei. „Vodka“ beendete. Wer jemals auf einem „Sonata Arctica”-Konzert sorgen. Dafür waren das Publikum, die Veranstalter und die Bands weiblichen Stimmwunder, die Gelegenheit hatten ihr Können beim Nachdem letztes Jahr „Korpiklaani“ auf dem „Rockharz“ aufgetreten oder beim Festival dabei war, wird verstehen was ich meine. -

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE October 2016

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE October 2016 DARKWOODS PAGAN BLACK METAL DI STRO / LABEL [email protected] www.darkwoods.eu Next you will find a full list with all available items in our mailorder catalogue alphabetically ordered... With the exception of the respective cover, we have included all relevant information about each item, even the format, the releasing label and the reference comment... This catalogue is updated every month, so it could not reflect the latest received products or the most recent sold-out items... please use it more as a reference than an updated list of our products... CDS / MCDS / SGCDS 1349 - Beyond the Apocalypse [CD] 11.95 EUR Second smash hit of the Norwegians 1349, nine outstanding tracks of intense, very fast and absolutely brutal black metal is what they offer us with “Beyond the Apocalypse”, with Frost even more a beast behind the drum set here than in Satyricon, excellent! [Released by Candlelight] 1349 - Demonoir [CD] 11.95 EUR Fifth full-length album of this Norwegian legion, recovering in one hand the intensity and brutality of the fantastic “Hellfire” but, at the same time, continuing with the experimental and sinister side of their music introduced in their previous work, “Revelations of the Black Flame”... [Released by Indie Recordings] 1349 - Hellfire [CD] 11.95 EUR Brutal third full-length album of the Norwegians, an immense ode to the most furious, powerful and violent black metal that the deepest and flaming hell could vomit... [Released by Candlelight] 1349 - Liberation [CD] 11.95 EUR Fantastic -

D VD-Co Ver Zum Selberbasteln! Einfach an Den Markierungen

DVD-Cover zum Selberbasteln! Einfach an den Markierungen ausschneiden und in eine DVD-Blanko-Hülle schieben. Fertig! 1. MACHINE HEAD - Aesthetics Of Hate 5:28 (Robert Flynn/Robert Flynn, Adam Duce) POWERED BY & Notting Dale Songs Inc. o/b/o itself and Imperium Publishing (ASCAP)* Roadrunner/Warner 2. MEGADETH-Interview: Dave Mustaine im Gespräch mit Holger über das neue Album, Amerika und Politik. 3. MEGADETH - A Tout Le Monde 4:10 (Dave Mustaine) EMI Blackwood Music Inc./Mustaine Music (BMI)* Roadrunner/Warner 4. TYPE 0 NEGATIVE-Interview: Pete Steele und Johnny Kelly plauschen mit unserem Fleurop-Boten Frank Albrecht. 5. DEW-SCENTED - That´s Why I Despise You 3:50 (Bache, Müller, Werning/Jensen) Prophecies Publishing* Nuclear Blast/Warner 6. CELTIC FROST-Interview: 21 Jahre nach ihrer ersten Headlinertour sind Tom Warrior und Martin Ain zurück - und mittlerweile sogar bereit dazu, mit Götz über das Thema Hellhammer zu sprechen. 7. AMON AMARTH - Cry Of The Blackbirds 3:49 (Mikkonen, Hegg, Söderberg, Lundström, Andersson) Under The Blade Publishing* Metal Blade/SPV 8. THRESHOLD - Pilot In The Sky Of Dreams 3:50 (Richard West) Copyright Control* Nuclear Blast/Warner 9. DARK TRANQUILLITY-Interview: Videodrehs sind blöd, Filmegucken ist es nicht - Mikael Stanne und Martin Henriksson erklären Katharina Pfeifle, warum. 10. DARK TRANQUILLITY - Focus Shift 3:40 (Henriksson/Stanne) Coypright Control* Century Media/EMI 11. WATAIN-Interview: Eine der besten, aber auch kontroversesten Black-Metal-Bands der Szene bezieht im Gespräch mit Götz Stellung. 12. IN EXTREMO-Special: Das letzte Einhorn & Co. mit einem visuellen Eindruck ihrer letzten Südamerika-Tournee. Mit im Reisegepäck: ein gewisser Wolf-Rüdiger Mühlmann. -

The Metal Minute Awarded 2009 Best Personal Blog by Metal Hammer Magazine

The Metal Minute Awarded 2009 Best Personal Blog By Metal Hammer Magazine http://rayvanhornjr.blogspot.com/2010/02/dvd-review-bill-zebub- metal-retardation.html Monday, February 15, 2010 DVD Review: Bill Zebub - Metal Retardation Bill Zebub - Metal Retardation 2009 Bill Zebub Productions Ray Van Horn, Jr. Under the definition of "politically incorrect," you're quite possibly going to find Bill Zebub's name listed under the antonym bracket. The nation isn't quite the same as it was during the late sixties and early seventies when the Dean Martin roasts were, by today's defintions, as unpolitically correct as a Klan gathering. However, there was always a line of respect drawn between the panel of roasters and of course, the roastees. America was a bruised country in the midst of civil rights violence, and the healing motif as mainstream culture worked itself into a mode celebrating all walks of life, race and creed culminated in hilarious back-and-forth banter at Sammy Davis, Jr. on Martin's roast. Eventually this gave sway to the era of Archie Bunker and George Jefferson, which forever changed the social tide. History lessons aside, Bill Zebub, mastermind of the east coast underground metal rag The Grimoire of Exalted Deeds, has also released a slew of independent films and documentaries. If you're familiar with some of his homegrown horror videos such as The Crucifer, Kill the Scream Queen, Dolla Morte, Bad Acid, Jesus Christ: Serial Rapist, Dirtbags and The Worst Horror Movie Ever Made, you'll attest there's no experience in underground film like a Bill Zebub experience. -

Old Germanic Heritage in Metal Music

Lorin Renodeyn Historical Linguistics and Literature Studies Old Germanic Heritage In Metal Music A Comparative Study Of Present-day Metal Lyrics And Their Old Germanic Sources Promotor: Prof. Dr. Luc de Grauwe Vakgroep Duitse Taalkunde Preface In recent years, heathen past of Europe has been experiencing a small renaissance. Especially the Old Norse / Old Germanic neo-heathen (Ásatrú) movement has gained popularity in some circles and has even been officially accepted as a religion in Iceland and Norway among others1. In the world of music, this renaissance has led to the development of several sub-genres of metal music, the so-called ‘folk metal’, ‘Viking Metal’ and ‘Pagan Metal’ genres. Acknowledgements First and foremost I would like to thank my promoter, prof. dr. Luc de Grauwe, for allowing me to choose the subject for this dissertation and for his guidance in the researching process. Secondly I would like to thank Sofie Vanherpen for volunteering to help me with practical advice on the writing process, proof reading parts of this dissertation, and finding much needed academic sources. Furthermore, my gratitude goes out to Athelstan from Forefather and Sebas from Heidevolk for their co- operation in clarifying the subjects of songs and providing information on the sources used in the song writing of their respective bands. I also want to thank Cris of Svartsot for providing lyrics, translations, track commentaries and information on how Svartsot’s lyrics are written. Last but not least I want to offer my thanks to my family and friends who have pointed out interesting facts and supported me in more than one way during the writing of this dissertation. -

METAL HAMMER AWARDS 2015 Die Härteste Award-Verleihung Der Republik Moderation: Alex Krull (Atrocity), Liv Kristine (Leaves’ Eyes), Kate Kaputto

Pressemitteilung METAL HAMMER AWARDS 2015 Die härteste Award-Verleihung der Republik Moderation: Alex Krull (Atrocity), Liv Kristine (Leaves’ Eyes), Kate Kaputto Live on stage: Within Temptation Soilwork Insomnium Delain Freitag, 18. September 2015 Ort: Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstr. 97, 10435 Berlin Eintritt: VVK: 28,90 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) // AK: 35 Euro Doors: 20 Uhr Beginn: 20.45 Uhr Schwarzer Teppich: 19.30 Uhr – 20.45 Uhr Bereits zum siebten Mal wird Deutschlands wichtigster Musikpreis im Bereich Rock und Metal am 18.09.15 im Berliner Kesselhaus vergeben. Erneut wird der legendäre schwarze Teppich ausgerollt, über den bereits Größen wie Lars Ulrich (Metallica), Cory Taylor (Slipknot), Vinnie Paul (Ex-Pantera), Rob Flynn (Machine Head) oder Flake (Rammstein) geschritten sind. Abermals bringen vier explosive Live-Acts das Kesselhaus zum Kochen, um die Besten der Besten des vergangenen Jahres gebührend und ausgelassen zu zelebrieren – natürlich bis in die frühen Morgenstunden. Als Moderatorin führt durch den Abend die bezaubernde Radiosprecherin, Djane und Sängerin Nic Olé aka Kate Kaputto zusammen mit Liv Kristine (Leaves’ Eyes) und Alex Krull (Atrocity). Eines steht fest: Auch 2015 soll das Vorjahr ein weiteres Mal übertroffen werden! Für einen gebührenden Höhepunkt sorgt die Königsklasse des Symphonic Metal: Within Temptation. Nachdem die Niederländer im vergangenen Jahr selbst mit dem Award als Beste Live-Band ausgezeichnet wurden, kehren sie nun zurück zu den Awards und präsentieren ihre atemberaubende Show. Verstärkung erhalten sie von den schwedischen Melodic Death-Metallern Soilwork, den finnischen „Up And Coming 2014“-Gewinnern Insomnium sowie Delain, die mit niederländischem Symphonic Metal den Abend einleiten. WITHIN TEMPTATION Within Temptation gehören zu den größten Metalbands des Kontinents. -

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE March 2018

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE March 2018 DARKWOODS PAGAN BLACK METAL DI STRO / LABEL [email protected] www.darkwoods.eu Next you will find a full list with all available items in our mailorder catalogue alphabetically ordered... With the exception of the respective cover, we have included all relevant information about each item, even the format, the releasing label and the reference comment... This catalogue is updated every month, so it could not reflect the latest received products or the most recent sold-out items... please use it more as a reference than an updated list of our products... CDS / MCDS / SGCDS 1349 - Beyond the Apocalypse [CD] 11.95 EUR Second smash hit of the Norwegians 1349, nine outstanding tracks of intense, very fast and absolutely brutal black metal is what they offer us with “Beyond the Apocalypse”, with Frost even more a beast behind the drum set here than in Satyricon, excellent! [Released by Candlelight] 1349 - Demonoir [CD] 11.95 EUR Fifth full-length album of this Norwegian legion, recovering in one hand the intensity and brutality of the fantastic “Hellfire” but, at the same time, continuing with the experimental and sinister side of their music introduced in their previous work, “Revelations of the Black Flame”... [Released by Indie Recordings] 1349 - Liberation [CD] 11.95 EUR Fantastic debut full-length album of the Nordic hordes 1349 leaded by Frost (Satyricon), ten tracks of furious, violent and merciless black metal is what they show us in "Liberation", ten straightforward tracks of pure Norwegian black metal, superb! [Released by Candlelight] 1349 - Massive Cauldron of Chaos [CD] 11.95 EUR Sixth full-length album of the Norwegians 1349, with which they continue this returning path to their most brutal roots that they started with the previous “Demonoir”, perhaps not as chaotic as the title might suggested, but we could place it in the intermediate era of “Hellfire”.. -

Master Henrik Pagan Forside

Emnekode: MUV450_1 Navn på kandidat: Henrik Straumsnes Myrbakken “Under Bergets Rot”: Identitetskonstruksjoner i Pagan Metal Dato: 31.05.2017 Totalt antall sider: 89 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse…………………………………………………………………….…… s.1 Motivasjon og bakgrunn for oppgaven…………………………………………………..….s.4 1.0 Innledning…………………………………………………………………………..……s.6 1.1 Metal og identitet……………………………………………………………..…s.6 1.2 Pagan Metal…………………………………………………………………..…s.8 1.3 Begrepsavklaring………………………………………………………….……s.10 1.3.1 Pagan…………………………………………………………..….…s.10 1.3.2 Pagan Metal………………………………………………………….s.11 1.4 Kultur og miljø……………………………………………………………..…..s.12 1.5 Identitet……………………………………………………………………..…..s.13 1.6 Hva er folk i ´Folk´ Metal?……………………………………………….……s.15 1.7 Hvordan avgrense sjangeren?……………………………………………..……s.17 1.8 Sentrale tema…………………………………………………………….…..…s.19 2.0 Teori og metode…………………………………………………………………………s.21 2.1 Prosjektets metodiske forankring………………………………………………s.22 2.2 Subkultur, neo-stamme og milieu………………………………………………s.23 2.3 Tolkning………………………………………………………………….….…s.26 2.4 Bourdieu……………………………………………………………..…………s.27 2.4.1 Habitus…………………………………………………………..…..s.27 2.4.2 Felt………………………………………………………………..…s.28 2.4.3 Kapital…………………………………………………………..…..s.29 2.5 Habitus, felt og kapital i Pagan Metal……………………………………..…..s.30 !1 3.0 Kvinner i Metal……………………………………………………………………..…..s.37 3.1 Fravær av kvinnelige instrumentalister…………………………………..…….s.38 3.2 Kvinnelige tilhengere………………………………………………………..…s.40 3.3 Kjønnsrelaterte restriksjoner…………………………………….………..……s.42 3.4 Problemer -

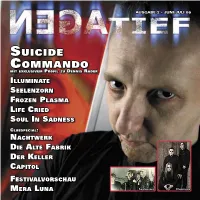

Suicide Commando Mit Exklusivem Profil Zu Dennis Rader Illuminate Seelenzorn Frozen Plasma Life Cried Soul in Sadness

AUSGABE 2 – JUNI/JULI 06 SUICIDE COMMANDO MIT EXKLUSIVEM PROFIL ZU DENNIS RADER ILLUMINATE SEELENZORN FROZEN PLASMA LIFE CRIED SOUL IN SADNESS CLUBSPECIAL: NACHTWERK DIE ALTE FABRIK DER KELLER CAPITOL FESTIVALVORSCHAU MERA LUNA Seelenzorn Illuminate LIVE EDITORIAL INHALT So sehr wir Schwarzen die Dunkelheit lieben 12 Frozen Plasma – während wir das erste NegaTief noch in den Klauen eines bösartig knirschenden Win- 22 Glenn Love ters mit frostigen Fingern verfassten, uns ein he� iger Wind aus allen Himmelsrichtungen 24 Illuminate entgegenblies und wir nicht sicher waren, ob es eine zweite Ausgabe geben würde, haben 23 Janosch Moldau die wärmenden Strahlen des nahenden Som- 26 La Casa Del Cid Fr., 2. Juni und Sa., 3.Juni im Brühl gegenüber mers unseren Optimismus aus dem Schlaf ge- küsst und diese neue Ausgabe des NegaTief dem XtraX Ladengeschäft in Leipzig. 14 Life Cried Gemeinsam mit XtraX bieten wir ein einzigar- entstehen lassen. Das Interesse an unserem tiges Programm aus musikalischen Liveperfor- Magazin und seinem unkonventionell simp- 29 Psyche mances, Lesungen und Präsentationen. len aber umso eff ektiveren Vertrieb ist stetig gewachsen und die Skepsis einem inhaltlich 10 Seelenzorn Freitag, 2. Juni 2006 so vielseitigen Sprachrohr der schaff enden 10.00-10.30 Chillin mit DJ Bruno Kramm Szene gewichen. Erste Berührungsängste 31 Soul in Sadness 11.00-11.30 Myk Jung (The Fair Sex) Lesung sind verfl ogen und das rege Interesse von 12.00-12.45 Psyche DVD Präsentation kleinen Pla� enfi rmen, Communities, Bands, 22 Skorbut 13.00-13.30 Metallspürhunde Akustik Set Szeneläden und Clubs, aber auch größeren 14.00-14.30 Seelenzorn Akustik Set Agenturen signalisieren uns die Anerken- 6 Suicide Commando 15.00-15.30 Glenn Love Akustik Set nung unseres Konzeptes: Kleine und große 16.00-16.30 Soul in Sadness Akustik Set Ideen können nebeneinander existieren und 27 VA Kriegerherzen 17.00-17.30 Myk Jung (The Fair Sex) Lesung sich beeinfl ussen, solange ein demokrati- 18.00-19.00 Im Bett mit der kleinen sches und fi nanzierbares Podium vorhanden 13 Y-LUK-O Gruftschlampe feat. -

Bathory Jubileum Volume I Mp3, Flac, Wma

Bathory Jubileum Volume I mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Rock Album: Jubileum Volume I Country: Germany Style: Thrash, Viking Metal, Black Metal MP3 version RAR size: 1400 mb FLAC version RAR size: 1792 mb WMA version RAR size: 1152 mb Rating: 4.1 Votes: 235 Other Formats: MPC AIFF AU AA VOX WMA MOD Tracklist 1 Rider At The Gate Of Dawn 1:19 2 Crawl To Your Cross 4:38 3 Sacrifice 4:14 4 Dies Irae 5:13 5 Through Blood By Thunder 6:03 6 You Don't Move Me (I Don't Give A Fuck) 3:30 7 Odens Ride Over Nordland 3:00 8 A Fine Day To Die 8:53 9 War 2:15 10 Enter The Eternal Fire 6:56 11 Song To Hall Up High 2:43 12 Sadist 2:58 13 Under The Runes 5:57 14 Equimanthorn 3:44 15 Blood Fire Death 10:28 Companies, etc. Phonographic Copyright (p) – Black Mark Production Copyright (c) – Black Mark Production Distributed By – SPV GmbH – SPV 76-133162 Credits Music By, Lyrics By – Quorthon Producer – Boss , Quorthon Notes Track 1 recorded in October 1987, previously unreleased. Track 2 recorded in June 1989, previously unreleased. Track 3 recorded in January 1984, released on limited edition compilation album "Scandinavian Metal Attack", February 1984. Tracks 4, 7, 8 & 15 recorded in February 1988, released on album "Blood Fire Death", October 1988. Tracks 5 & 13 recorded in April 1991, released on album "Twilight Of The Gods", June 1991. Track 6 recorded in June 1983, 4-track demo, previously unreleased. -

Bathory Nordland II Mp3, Flac, Wma

Bathory Nordland II mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Rock Album: Nordland II Country: Sweden Released: 2003 Style: Viking Metal MP3 version RAR size: 1792 mb FLAC version RAR size: 1579 mb WMA version RAR size: 1212 mb Rating: 4.6 Votes: 698 Other Formats: DTS MP2 APE MPC MIDI MOD ADX Tracklist 1 Fanfare 3:36 2 Blooded Shore 5:46 3 Sea Wolf 5:26 4 Vinland 6:38 5 The Land 6:23 6 Death And Resurrection Of A Northern Son 8:30 7 The Messenger 10:01 8 Flash Of The Silverhammer 4:09 9 The Wheel Of Sun 12:26 10 Outro 0:23 Companies, etc. Copyright (c) – Black Mark Production Phonographic Copyright (p) – Black Mark Production Credits Artwork – Kristian Wåhlin Music By [All Music Written By], Lyrics By – Quorthon Producer – Boss , Quorthon Notes Recorded in Nordland under the Northstar This album is dedicated to all Bathory fans: Hail the Hordes ! Track 10 doesn't appear in the tracklist. (P)&(C) Black Mark AB Sweden 2003 Barcode and Other Identifiers Barcode (EAN): 4 012743 062029 Barcode (UPC): 6 02276 06202 9 Matrix / Runout: Sony DADC A0100680108-0101 15 A3 Mastering SID Code: IFPI L555 Mould SID Code: IFPI 94K5 Label Code: LC 06201 Rights Society: n©b Other versions Category Artist Title (Format) Label Category Country Year Nordland II (CD, Black Mark BMCD666-20 Bathory BMCD666-20 Sweden 2003 Album) Production Nordland II (LP, Black Mark UK & BMPD66620 Bathory Album, Pic, Ltd, BMPD66620 2014 Production Europe RE) Nordland II (LP, Black Mark BMPD666-20 Bathory BMPD666-20 Sweden 2007 Album, Pic) Production IROND CD Nordland II (CD, IROND CD Bathory Irond Russia 2003 03-661 Album) 03-661 Nordland II (CD, Black Mark BMCD666-20 Bathory BMCD666-20 Sweden 2003 Album) Production Related Music albums to Nordland II by Bathory Bathory - The Return..... -

Order Form Full

METAL ARTIST TITLE LABEL RETAIL 1349 MASSIVE CAULDRON OF CHAOS (SPLATTER SEASON OF MIST RM121.00 16 LIFESPAN OF A MOTH RELAPSE RM111.00 16 LOST TRACTS OF TIME (COLOR) LAST HURRAH RM110.00 3 INCHES OF BLOOD BATTLECRY UNDER A WINTERSUN WAR ON MUSIC RM102.00 3 INCHES OF BLOOD HERE WAITS THY DOOM WAR ON MUSIC RM113.00 ACID WITCH MIDNIGHT MOVIES HELLS HEADBANGER RM110.00 ACROSS TUNDRAS DARK SONGS OF THE PRAIRIE KREATION RM96.00 ACT OF DEFIANCE BIRTH & THE BURIAL (180 GR) METAL BLADE RM147.00 ADMIRAL SIR CLOUDESLEY SHOVELL KEEP IT GREASY! (180 GR) RISE ABOVE RM149.00 ADMIRAL SIR CLOUDSLEY SHOVELL CHECK 'EM BEFORE YOU WRECK 'EM RISE ABOVE RM149.00 AGORAPHOBIC NOSEBLEED FROZEN CORPSE STUFFED WITH DOPE RELAPSE RECORDS RM111.00 AILS THE UNRAVELING FLENSER RM112.00 AIRBOURNE BLACK DOG BARKING ROADRUNNER RM182.00 ALDEBARAN FROM FORGOTTEN TOMBS KREATION RM101.00 ALL OUT WAR FOR THOSE WHO WERE CRUCIFIED VICTORY RECORDS RM101.00 ALL PIGS MUST DIE NOTHING VIOLATES THIS NATURE SOUTHERN LORD RM101.00 ALL THAT REMAINS MADNESS RAZOR & TIE RM138.00 ALTAR EGO ART COSMIC KEY CREATIONS RM119.00 ALTAR YOUTH AGAINST CHRIST COSMIC KEY CREATIONS RM123.00 AMEBIX MONOLITH (180 GR) BACK ON BLACK RM141.00 AMEBIX SONIC MASS EASY ACTION RM129.00 AMENRA ALIVE CONSOULING SOUND RM139.00 AMENRA MASS I CONSOULING SOUND RM122.00 AMENRA MASS II CONSOULING SOUND RM122.00 AMERICAN HERITAGE SEDENTARY (180 GR CLEAR) GRANITE HOUSE RM98.00 AMORT WINTER TALES KREATION RM101.00 ANAAL NATHRAKH IN THE CONSTELLATION OF THE.. (PIC) BLACK SLEEVES RM128.00 ANCIENT VVISDOM SACRIFICIAL MAGIC