Descrlptlon ~Honologiquephonologlque DU BAMENI

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Modele-Mc2-Depliant.Pdf

Pourqoui les MC² • La pauvreté est essentiellement rurale (plus de 60% de la population) ; • Plus de 50% des pauvres (personnes vivant avec moins d’un dollar par jour) vivent en Afrique • Les populations rurales n’ont presque pas accès aux services financiers qui permettraient d’améliorer leurs conditions de vie et développer leur communauté. Le grenier de la communauté • Les zones rurales regorgent d’un grand potentiel en ressources naturelles, agropastorales, etc. encore très peu valorisées Le bien-être de la famille par la femme Listes des MC² opérationnelles au cameroun au 31 octobre 2018 1. MC² de Baham 25. MC² Fongo-Tongo 49. MC² de Baré 73. MC² de Fundong 97. MC² de Mindif 2. MC² de Manjo 26. MC² de Njombé 50. MC² de Bertoua 74. MC² de Tibati 98. MC² Bamenkombo 3. MC² de Melong 27. MC² de Mbankomo 51. MC² de Banyo 75. MC² de Mbang 99. MC² Kedjom Keku 4. MC² Penka-Michel 28. MC² Kribi- Campo 52. MC² de Mokolo 76. MC² de Belo 100. MC² de Ngong 5. MC² de Bandjoun 29. MC² de Loum 53. MC² de Makak 77. MC² de Okola 101. MC² de Bangoua Le modèle MC² 6. MC² de Badjouma 30. MC² Esse-Awae 2 54. MC² de Bangang 78. MC² Tongo Gandima 102. MC² de Tonga 7. MC² de Bafia 31. MC² de Ekondo Titi 55. MC² de Santa 79. MC² Abong-Mbang 103. MC² de Ngoro Une approche endogène 8. MC² de Bamendjou 32. MC² de Kekem 56. MC² de Bamena 80. MC² de Yabassi 104. MC² de Ndziih 9. -

Skeeling 1.Pdf

Musicking Tradition in Place: Participation, Values, and Banks in Bamiléké Territory by Simon Robert Jo-Keeling A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Anthropology) in The University of Michigan 2011 Doctoral Committee: Professor Judith T. Irvine, Chair Emeritus Professor Judith O. Becker Professor Bruce Mannheim Associate Professor Kelly M. Askew © Simon Robert Jo-Keeling, 2011 acknowledgements Most of all, my thanks go to those residents of Cameroon who assisted with or parti- cipated in my research, especially Theophile Ematchoua, Theophile Issola Missé, Moise Kamndjo, Valerie Kamta, Majolie Kwamu Wandji, Josiane Mbakob, Georges Ngandjou, Antoine Ngoyou Tchouta, Francois Nkwilang, Epiphanie Nya, Basil, Brenda, Elizabeth, Julienne, Majolie, Moise, Pierre, Raisa, Rita, Tresor, Yonga, Le Comité d’Etudes et de la Production des Oeuvres Mèdûmbà and the real-life Association de Benskin and Associa- tion de Mangambeu. Most of all Cameroonians, I thank Emanuel Kamadjou, Alain Kamtchoua, Jules Tankeu and Elise, and Joseph Wansi Eyoumbi. I am grateful to the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research for fund- ing my field work. For support, guidance, inspiration, encouragement, and mentoring, I thank the mem- bers of my dissertation committee, Kelly Askew, Judith Becker, Judith Irvine, and Bruce Mannheim. The three members from the anthropology department supported me the whole way through my graduate training. I am especially grateful to my superb advisor, Judith Irvine, who worked very closely and skillfully with me, particularly during field work and writing up. Other people affiliated with the department of anthropology at the University of Michigan were especially helpful or supportive in a variety of ways. -

Forets Sacres Au Cameroun.Pdf

M.E.M Millennium Ecologic Museum Ministère des Forêts et de la Faune Inventaire, cartographie et étude diagnostic des forêts sacrées du Cameroun : contribution à l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion durable RAPPORT FINAL D’EXECUTION Avec l’appui financier du Programme CARPE-IUCN Juin 2010 0 Millennium Ecologic Museum MEM BP : 8038 Yaoundé, Cameroun Tel : (237) 99 99 54 08 / 96 68 11 34 e-mail : [email protected] Site web: www.ecologicalmuseum.netsons.org 1 L’EQUIPE DU PROJET Conseiller Technique Principal Prof. Bernard-Aloys NKONGMENECK, Directeur du MEM Point Focal MINFOF M. NOBANZA Francis, MINFOF/SDIAF - Service Cartographie Conseillers Scientifiques Guy Merlin NGUENANG Vincent BELIGNE Coordination des activités terrain et rapportage Evariste FONGNZOSSIE Collecte des données Victor Aimé KEMEUZE et René Bernadin JIOFACK Assistés de : JOHNSON Madeleine MAKEMTEU Junelle KAMDEM Gyslène WONKAM Christelle TABI Paule Pamela TAJEUKEM Vice Clotex MVETUMBO Moise KENNE Florette Base de Données et GIS Victor KEMEUZE et Francis NOBANZA 2 SOMMAIRE DU RAPPORT LISTE DES ACRONYMES....................................................................................................................................... 6 LISTE DES FIGURES .............................................................................................................................................. 7 LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................................................... -

Liste Des Etablissements De Microfinance Agrees Au 30

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON PAIX- TRAVAIL- PATRIE PEACE-WORK-FATHERLAND -------- -------- MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE -------- -------- SECRETARIAT GENERAL SECRETARIAT GENERAL -------- -------- DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DIRECTORATE GENERAL OF THE DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TREASURY MONETAIRE MONETARY AND FINANCIAL -------- COOPERATION DIVISION DE LA MICROFINANCE -------- -------- MICROFINANCE DIVISION SERVICE DES AGREMENTS -------- ------- ACCREDITATION SERVICE --------- LISTE DES ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE AGREES AU 30 Juin 2019 1 REGION DE L’ADAMAOUA I. ETABLISSEMENTS DE MICROFINANCE INDEPENDANTS A. PREMIERE CATEGORIE N° NUMERO NUMERO D’IMMATRICULATION AU DENOMINATION LOCALISATION DIRIGEANTS D’AGREMENT CNC Carrefour grand Mutuelle Communautaire marché. PCA : ABBO MOHAMADOU N° 001880/MINFI 1 de Croissance Descente hôpital DG : NJAMPOU Isabelle EMF/2011/0195 du 13/11/2007 (MC2Ngaoundéré) régional. CAC: IBRAHIMA HASSANOU B.P322 N’Gaoundéré Mutuelle Communautaire PCA : IBRAHIMA DEWA Face Bamboutos Bar de Croissance (MC2 DG : IBRAHIM HAMIDOU N° 001880/MINFI EMF/2011/0224 2 B.P 42 BANYO BANYO) CAC: IBRAHIMA HASSANOU du 13/11/2007 CFMI ex Société Coopérative d’Epargne et de PCA : MOHAMADOU Crédit du Cameroun DJAFAROU N°00198/MINEFI 3 N’Gaoundéré EMF/2011/0070 (SOCOOPECA) en surnom DG : nd du 08/05/2002 CAC : Cabinet J.C. NYEMECK N caisse d’épargne et de crédit rural (CECR) B. DEUXIEME CATEGORIE NUMERO NUMERO D’IMMATRICULATION AU N° DENOMINATION LOCALISATION DIRIGEANTS D’AGREMENT CNC Caisse d’Epargne et de PCA :EBODE TSALA Thomas B.P. 98 N°00000404/MINF 4 Financement en Afrique DG: SANGAN SIMO Georges EMF/2010/0004 N’Gaoundéré I du 10/07/2008 (CEFA) CAC: MFOU’OU Jean Claude PCA : NANA DJIBRILA N°000297/MINFI SAVANA ISLAMIC 5 DG: OUSMANOU MOUMINI N’Gaoundéré du 05/04/2018 COOPERATIVE DGA: 2 FINANCE S.A CAC: IBRAHIMA HASSANOU II. -

Cameroon's 4Th-6Th Periodic Reports

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix- Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland ----------- ----------- Single Report comprising the 4th, 5th and 6thPeriodic Reports of Cameroon relating to the African Charter on Human and Peoples’ Rights and 1st Reports relating to the Maputo Protocol and the Kampala Convention Table of Contents LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ................................................................................. x GENERAL INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 PART A: .................................................................................................................................................. 3 IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS ............................................................................................... 3 CONTAINED IN THE CHARTER ........................................................................................................ 3 CHAPTER 1: STRATEGIC, NORMATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK IN THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ............................................................ 4 Section 1: Adoption of the National Plan of Action for the Promotion and Protection of Human Rights (2015-2019).............................................................................................................................. 4 Section 2: Normative Framework ...................................................................................................... -

Programmation De La Passation Et De L'exécution Des Marchés Publics

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021 JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES RÉGION DE L’OUEST EXERCICE 2021 SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés 1 Services déconcentrés régionaux 14 526 746 000 3 2 Communauté Urbaine de Bafoussam 18 9 930 282 169 5 Département des Bamboutos 3 Services déconcentrés 6 177 000 000 7 4 Commune de Babadjou 12 350 710 000 7 5 Commune de Batcham 8 250 050 004 9 6 Commune de Galim 6 240 050 000 10 7 Commune de Mbouda 25 919 600 000 10 TOTAL 57 1 937 410 004 Département du Haut Nkam 8 Services Déconcentrés 4 81 000 000 13 9 Commune de Bafang 7 236 000 000 13 10 Commune de Bakou 11 146 250 000 14 11 Commune de Bana 6 172 592 696 15 12 Commune de Bandja 14 294 370 000 16 13 Commune de Banka 14 409 710 012 17 14 Commune de Banwa 10 155 249 999 19 15 Commune de Kékem 5 152 069 520 20 TOTAL 71 1 647 242 227 Département des Hauts Plateaux 16 Services déconcentrés départementaux 1 10 000 000 21 17 Commune de Baham 11 195 550 000 21 18 Commune de Bamendjou 12 367 102 880 22 19 Commune de Bangou 20 371 710 000 24 20 Commune de Batié 6 146 050 002 26 TOTAL 50 1 090 412 882 Département du Koung Khi 21 Services Déconcentrés 2 122 000 000 27 22 Commune de Bayangam 6 257 710 000 27 23 Commune de Dembeng 5 180 157 780 28 24 Commune de Pete Bandjoun 12 287 365 000 28 TOTAL 25 847 232 780 Département de la Menoua 25 -

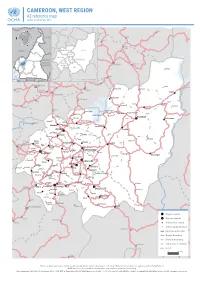

CAMEROON, WEST REGION A3 Reference Map Update of September 2018

CAMEROON, WEST REGION A3 reference map Update of September 2018 Nwa Ndu Benakuma CHAD WUM Nkor Tatum NIGERIA BAMBOUTOS NOUN FUNDONGMIFI MENOUA Elak NKOUNG-KHI CENTRAL H.-P. Njinikom AFRICAN HAUT- KUMBO Mbiame REPUBLIC -NKAM Belo NDÉ Manda Njikwa EQ. Bafut Jakiri GUINEA H.-P. : HAUTS--PLATEAUX GABON CONGO MBENGWI Babessi Nkwen Koula Koutoukpi Mabouo NDOP Andek Mankon Magba BAMENDA Bangourain Balikumbat Bali Foyet Manki II Bangambi Mahoua Batibo Santa Njimom Menfoung Koumengba Koupa Matapit Bamenyam Kouhouat Ngon Njitapon Kourom Kombou FOUMBAN Mévobo Malantouen Balepo Bamendjing Wabane Bagam Babadjou Galim Bati Bafemgha Kouoptamo Bamesso MBOUDA Koutaba Nzindong Batcham Banefo Bangang Bapi Matoufa Alou Fongo- Mancha Baleng -Tongo Bamougoum Foumbot FONTEM Bafou Nkong- Fongo- -Zem -Ndeng Penka- Bansoa BAFOUSSAM -Michel DSCHANG Momo Fotetsa Malânden Tessé Fossang Massangam Batchoum Bamendjou Fondonéra Fokoué BANDJOUN BAHAM Fombap Fomopéa Demdeng Singam Ngwatta Mokot Batié Bayangam Santchou Balé Fondanti Bandja Bangang Fokam Bamengui Mboébo Bangou Ndounko Baboate Balambo Balembo Banka Bamena Maloung Bana Melong Kekem Bapoungué BAFANG BANGANGTÉ Bankondji Batcha Mayakoue Banwa Bakou Bakong Fondjanti Bassamba Komako Koba Bazou Baré Boutcha- Fopwanga Bandounga -Fongam Magna NKONGSAMBA Ndobian Tonga Deuk Region capital Ebone Division capital Nkondjock Manjo Subdivision capital Other populated place Ndikiniméki InternationalBAF borderIA Region boundary DivisionKiiki boundary Nitoukou Subdivision boundary Road Ombessa Bokito Yingui The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. NOTE: In places, the subdivision boundaries may suffer of significant inacurracy. Date of update: 23/09/2018 ● Sources: NGA, OSM, WFP ● Projection: WGS84 Web Mercator ● Scale: 1 / 650 000 (on A3) ● Availlable online on www.humanitarianresponse.info ● www.ocha.un.org. -

LISTE DES ETUDIANTS PAR OPTION Imprimée Le 27/11/2020

République du Cameroun Republic of Cameroon Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland Ministère de l'Enseignement Supérieur Ministry of Higher Education Université de Dschang University of Dschang Faculté des Sciences Tél:(237) 243 69 15 00 BP 67 Dschang, (Cameroun) http://www.univ-dschang.org Fax : Année académique : 2020/2021 Département académique : MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE Mention : Informatique Cursus : Licence Spécialité : Informatique Domaine : Sciences et Technologie Parcours : Informatique Tronc Commun Classe LMD : L2 Option : Informatique Tronc Commun LISTE DES ETUDIANTS PAR OPTION Imprimée le 27/11/2020 # MATRICULE NOMS ET PRÉNOMS DATE ET LIEU DE NAISSANCE DATE D'INSCRIPTION 1 CM-UDS-19SCI2804 ABDEL RACHIDOU 09-01-2000 à FOSSETT 12-11-2020 2 CM-UDS-18SCI3133 ABDOULAYE ADAM 03-02-1998 à MATOUKLI 25-11-2020 3 CM-UDS-19SCI2641 AGOUANET TINDO BLONDELLE 02-10-1998 à MBOUDA 12-11-2020 4 CM-UDS-18SCI1569 AICHA NSANGOU Mama awouolou 13-10-2000 à Medine 12-11-2020 5 CM-UDS-18SCI2015 AKUH WALTERS 11-08-2000 à MBENGOCK 12-11-2020 6 CM-UDS-17SCI1751 AMALIGA AUBIN LENSE 30-11-1997 à Edea 25-11-2020 7 CM-UDS-18SCI2023 ASOFACK ZEUKENG CEDRIC 05-08-1999 à BAFANG 12-11-2020 8 CM-UDS-19SCI1475 ASSOPDON DONFACK ROSA JOYSS 05-09-2001 à NTEINGUE 12-11-2020 9 CM-UDS-19SCI0176 ATEMKENG ZAF ANNICK 08-08-2003 à DSCHANG 12-11-2020 10 CM-UDS-18SCI0871 ATEULEM DONFACK David Golvice 10-06-1998 à FONDONERA 12-11-2020 11 CM-UDS-18SCI0872 ATIDANG TOFO Murielle 02-01-2000 à Baleveng 25-11-2020 12 CM-UDS-19SCI1487 AWAH NCHULABEMINYE AUSTIN 22-10-2000 à Bamenda -

Le Peuplement De La Partie Méridionale Du Plateau BAMILEKE

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIOUE ET TECHNIOUE OUTRE· MER Il REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE LE PEUPLEMENT DE LA PARTIE MERIDIONALE DU PLATEAU BAMILEKE L'EXEMPLE DE LA REGION DE BANA J.C. BARBIER 1 LE PEUPLEMENT DE LA PARTIE MERIDIONALE DU PLATEAU BAMILEKE L'EXEMPLE DE LA REGION DE BANA par BARBIER J. C. Sociologue de l'ORSTOM Communication au Colloque International du C.N.R.S. "Contribution de la Recherche Ethnologique à l'Histoire des Civilisations du Cameroun" 24-28 septembre 1973, PARIS. COPYRIGHT ORSTOM 1974 LE PEUPLEbENT DE LA Pl\RTr.s MERIDIONALE DU PLATEAU BAMILEIŒ LE CAS DE LA R'!lGION. DE BANA . par J.C. BARBIER Sooiologue de l'O.R.S.T.D.M. Ce texte est une partie de .la oommunication que nous avons faite au Colloque international du C.N.R.S. : "Contribution de la ~oherche ethnologique à l'hiGtoire des oivilisations du cameroun". Ce colloque organisé.sur l'initiative du PrOfesseur C. TARDrI'S, a au liau à Paris, du 24 au 28 septembre 1973. TI sera prochainement publié dans la oolleo tion des annales des oolloques internationaux du C.N.R.S. Afin de ne pas faire double emploi avec cette publication, nous limiterons le texte pré sent à une diffusion st rictement locale, 0 'est-à-dire aux autorités adm:inis t:ratives et coutumières du département du Haut-Nkam, ainsi qu'aux universi taires intéressés par l 'histoire du pays bamiléké. Ce texte a été rédigé en 1973 alors que notre enq~te histori que n'était pas encore achevée. -

Access to Safe Drinking Water and Sanitary Risks in the Town of Bangangté (West Region of Cameroon) Nya Esther Laurentine1*, Mougoué Benoît2

Saudi Journal of Humanities and Social Sciences Abbreviated Key Title: Saudi J Humanities Soc Sci ISSN 2415-6256 (Print) | ISSN 2415-6248 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: https://saudijournals.com/sjhss Original Research Article Access to safe Drinking Water and Sanitary Risks in the Town of Bangangté (West Region of Cameroon) Nya Esther Laurentine1*, Mougoué Benoît2 1PhD student, University of Yaounde I, Department of Geography, BP 755, Yaounde -Cameroun 2Associate Profesor, University of Yaounde I, Department of Geography, BP 755, Yaounde -Cameroun DOI: 10.36348/sjhss.2020.v05i03.007 | Received: 17.03.2020 | Accepted: 24.03.2020 | Published: 27.03.2020 *Corresponding author: Nya Esther Laurentine Abstract Due to the inadequate extension of drinking water distribution network, the population of Bangangte town just like other towns of Cameroon, get water from wells, springs and rivers whose quality is questionable. The consumption of this water, infected by micro-organisms, predisposes the population to water borne diseases. Added to the problem of quantity, is that of quality. This study wants to establish a correlation between the difficulties of access to drinking water and the frequency of water borne diseases in Bangangte town. The methodology used is highly based on households' survey, which permitted the researcher to make a difference between the problem raised and the types of water borne diseases encountered. These inquiries were completed by the collection of clinical data, physico-chemical and bacteriological analyzes of six water samples. The outcome was that, elements of the physical and human milieu are incriminated. As such, only the adoption of methods of water treatment at home is the appropriate solution. -

Édë€È-{T'â\ Q/L"A7 ,T:Ffi'., \O, C, Lrste DES ECOTES NECESSITEUSES (JOB POSTING ) "

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peâce-Work-Fatherland MINISTERE DE L'EDUCATION DE MINISTRY OF BASIC EDUCATION BÀSE GENERAL SECRETARIAT SECRETARIAT GENERAL DEPART;;;;;; HUMAN DIRECTION DES RESSOURCES RESOURCES TROISIEME PROGRAMME DE CONTRACTUALISATION DES INSTITUTEURS AU MINISTERE DE L,EDUCATION DE BASE DEUXIEME OPERATION AU TITRE DE L'EXERCICE édË€è-{t'â\ q/l"a7 ,t:ffi'., \o, c, LrsTE DES ECOTES NECESSITEUSES (JOB POSTING ) " REGION DE L'OUEST N" REGION DEPARTEMENT ARRONDISSEMENT NOM DE L'ECOLE L OUEST BAMBOUTOS BABADJOU EP BALEPO GR.I 2 OUEST BAMBOUTOS BABADJOU EP BALEPO GR.II 3 OUEST BAMBOUTOS BABADJOU EP BAM EDOUSSO 4 OUEST BAM BOUTOS BATCHAM EP BACHIO 5 OUEST BAM BOUTOS BATCHAM EP BALEGHANG o OUEST BAMBOUTOS BATCHAM EP BALENA GRl 7 OUEST BAMBOUTOS BATCHAM EP BAMBOUE GR.2 8 OU EST BAMBOUTOS BATCHAM EP BAMELANG 9 OU EST BAMBOUTOS BATCHAM EP BAMELIO NZINDONG 10 OU EST BAMBOUTOS BATCHAM EP BANGUEALA 11 OUEST BAMBOUTOS BATCHAM EP BANGWANG GR.2 L2 OUEST BAMBOUTOS BATCHAM GBPS BALADJEUTSA 13 OU EST BAMBOUTOS BATCHAM GBPS NZINDONG L4 OU EST BAMBOUTOS GALIM EP BAMENDJING GR.2 15 OU EST BAMBOUTOS GALIM EP BAMENYAM IO OU EST BAMBOUTOS GALIM GBPS BAMENYAM 17 OUEST BAMBOUTOS MBOUDA EP BABETE 18 OUEST BAMBOUTOS M BOU DA EP BABETE G2 19 OUEST BAMBOUTOS MBOUDA EP BAKOTIO 20 OUEST BAM BOUTOS MBOUDA EP BALACHIE 21- OUEST BAM BOUTOS MBOUDA EP BALATCHI CeNtTE 2 22 OUEST BAM BOUTOS MBOUDA EP BATATCHI Kine P|ace 23 OUEST BAM BOUTOS M BOU DA EP BAMEFAP 2 24 OUEST BAM BOUTOS M BOU DA EP BAMENDJINDA MARCHE 25 OUEST BAM BOUTOS -

Sjsa-222.Pdf

Science Journal of Sociology and Anthropology Published By ISSN: 2276-6359 Science Journal Publication http://www.sjpub.org International Open Access Publisher © Author(s) 2013. CC Attribution 3.0 License. Research Article Volume 2013, Article ID sjsa-222,9 Pages, 2013, doi: 10.7237/sjsa/222 HISTORICAL AND ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CONSUMPTION OF FOODSTUFF IN ADAMAWA AND WESTERN CAMEROON Atoukam Tchefenjem Liliane Dalis Department of History Faculty of Arts, Letters and Social Sciences University of Ngaoundere P. O. Box 454 Ngaoundere, Cameroon Tel : (237) 77632343 , 95593039 Author Email: [email protected] Accepted 22 July, 2013 particular through its people (Gbaya hunters) who are the ABSTRACT focus of this study. West region meanwhile, is the breadbasket A foodstuff is an element that originates from plants or animals of Central Africa with a high starch production, fruits and consumed by human beings, to acquire energy and nutriments. In vegetables, which supply the sub-region. For study's reasons, our society, this foodstuff has cosmetic, sanitary and ritual the choice is focused specifically on Bamena and Bangou dimensions. The use of foodstuff depends on customs and the ages among the Bamileke ethnic groups, which is a fairly of the inhabitants of the same society. Should we encourage this homogeneous tribe throughout, sharing the same culture. This multidimensional usage? In fact, foodstuffs play a role on the body is the case of Bamileke and Gbaya groups which, in their and spirit of human beings and even on souls of ancestors. Few history, have developed expertise in the field of gastronomy research works have been carried out on this subject, historically, through the culinary art that conveys messages that only anthropologically, sociologically and geographically.