La République Du Tchad

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

FEBRUARY 1, 2018 10 11 VOTING MEMBERS 12 Kevin Anson (Designee for Scott Bannon)

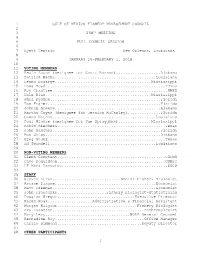

1 GULF OF MEXICO FISHERY MANAGEMENT COUNCIL 2 3 268TH MEETING 4 5 FULL COUNCIL SESSION 6 7 Hyatt Centric New Orleans, Louisiana 8 9 JANUARY 29-FEBRUARY 1, 2018 10 11 VOTING MEMBERS 12 Kevin Anson (designee for Scott Bannon)...................Alabama 13 Patrick Banks...........................................Louisiana 14 Leann Bosarge.........................................Mississippi 15 Doug Boyd...................................................Texas 16 Roy Crabtree.................................................NMFS 17 Dale Diaz.............................................Mississippi 18 Phil Dyskow...............................................Florida 19 Tom Frazer................................................Florida 20 Johnny Greene.............................................Alabama 21 Martha Guyas (designee for Jessica McCawley)..............Florida 22 Campo Matens............................................Louisiana 23 Paul Mickle (designee for Joe Spraggins)..............Mississippi 24 Robin Riechers..............................................Texas 25 John Sanchez..............................................Florida 26 Bob Shipp.................................................Alabama 27 Greg Stunz..................................................Texas 28 Ed Swindell.............................................Louisiana 29 30 NON-VOTING MEMBERS 31 Glenn Constant..............................................USFWS 32 Dave Donaldson..............................................GSMFC 33 LT Mark Zanowicz.............................................USCG -

Review of River Fisheries Valuation in West and Central Africa by Arthur

Neiland and Béné ___________________________________________________________________________________ Review of River Fisheries Valuation in West and Central Africa by Arthur Neiland (1) & Christophe Béné (2) IDDRA (Institute for Sustainable Development & Aquatic Resources) Portsmouth Technopole Kingston Crescent Portsmouth PO2 Hants United Kingdom Tel: +44 2392 658232 E-mail: [email protected] CEMARE (Centre for the Economics & Management of Aquatic Resources) University of Portsmouth Locksway Road Portsmouth PO4 8JF Hants United Kingdom Tel: +44 2392 844116 1 E-mail: [email protected] 1 Dr Bene is now at the World Fish Center 1 Neiland and Béné ___________________________________________________________________________________ ABSTRACT This paper provides a review of the valuation of river fisheries in West and Central Africa. It is the general perception that compared to the biological and ecological aspects of river fisheries, this particular subject area has received comparatively little attention. Economic valuation is concerned with finding expression for what is important in life for human society. It should therefore be a central and integral part of government decision-making and policy. The paper starts with a review of concepts and methods for valuation. Three main types of valuation techniques are identified: conventional economic valuations, economic impact assessments and socio-economic investigations and livelihood analysis. On the basis of a literature review, valuation information was then synthesised for the major regional river basins and large lakes, and also used to develop a series of national fisheries profiles. To supplement this broad perspective, a series of case-studies are also presented, which focus in particular on the impact of changes in water management regime. Finally, the paper presents an assessment of the three main types of valuation methodology and a set of conclusions and recommendations for future valuation studies. -

User Rights in Nigeria's Coastal and Inland Fishing Communities

Competing Fisheries Stakeholders: User Rights in Nigeria’s Coastal and Inland Fishing Communities Stella Williams Mundus Maris Sciences and Arts for Sustainability Abstract Governance of tenure and fishing rights are critical to food security, poverty alleviation, livelihoods sustenance and sustainable utilization of fishery resources for small-scale fisheries, particularly in developing countries. In Nigeria, there is a paucity of literature or studies on tenure, fishing rights and management rights of the small-scale fisheries. Hence, this paper presents a situational analysis of the artisanal (small-scale) inland and coastal fisheries in Nigeria with respect to tenure and user rights, which are tangential to achieving 2030 UN Sustainable Development Goals. The research methodology adopted involved collection of primary data from surveys with the FAO Tenure and User rights Questionnaire, secondary data from reviewed literature, and over three decades of authors’ cumulative knowledge and engagement in small-scale fisheries. The small-scale fisheries are heterogeneous, multi-species and multi-gear characterized on the basis of the environment and crafts. They contribute over 70 percent to total domestic fish production. Statutorily, governance assumes a hierarchical approach, with legislations for the inland and coastal small-scale fisheries within the purview of the State and Federal Governments, respectively. However, the governance structure of small-scale fisheries inclusive of tenure and user rights exists formally (State), informally (tradition), and through fishers cooperatives/organizations/institutions. Most inland fisheries are under communal property regimes, and access to resources (fishing rights) specified mostly by fishing gear while the small-scale fishery operating in the coastal waters has statutory (formal/legal and recognized) and exclusive fishing rights to fishery resources within first five nautical miles in the coastal waters. -

Catalyzing the Growth of Electronic Monitoring in Fisheries 1 Building Greater Transparency and Accountability at Sea

Catalyzing the Growth of Electronic Monitoring in Fisheries 1 Building Greater Transparency and Accountability at Sea Catalyzing the Growth of Electronic Monitoring in Fisheries Building Greater Transparency and Accountability at Sea Opportunities, Barriers, and Recommendations for Scaling the Technology Mark Michelin | Matthew Elliott | Max Bucher Mark Zimring | Mike Sweeney Catalyzing the Growth of Electronic Monitoring in Fisheries 2 Building Greater Transparency and Accountability at Sea Catalyzing the Growth of Electronic Monitoring in Fisheries Building Greater Transparency and Accountability at Sea Opportunities, Barriers, and Recommendations for Scaling the Technology Contents Acronyms 3 Executive Summary 4 About this Report 7 Lost at Sea 8 Vision 9 Background on EM 10 What Is EM? 10 A Brief History of EM 11 The Future of the EM Market 14 The Benefits of EM 16 Improving Data Integrity and Compliance 16 Enabling Incentive-Based Management 20 Building Shared Trust in Fisheries-Dependent Data 21 Operational Benefits of EM 22 Seafood Market Benefits from EM 22 Benefits of EM omparedC to Human Observers 26 Data Quality 28 Barriers to EM Market Growth 30 1) Cost 31 Recommendations to Support EM Cost Reductions and Technological Advancements 39 2) Regulator Concerns 40 Recommendations to Build Regulator Support for EM 42 3) Fishermen and Seafood Industry Concerns 45 Recommendations to Build Fishermen and Seafood Industry Support for EM and Cultivate Private-Sector Leadership 47 Near-Term Priorities to Advance EM 49 EM Priorities for -

Enhancing Trout Sport Fishing

New York Photo of Maid of the Mist by Barbara A. Branca Valuing our Resources Water — a most precious resource. are made possible in part by specifically That’s the real pot of gold at the end of designated Environmental Bond Act the rainbow. New York’s water resources monies. Related NYSG efforts help protect span the cataracts of Niagara Falls to the submerged aquatic vegetation, tidal calm embayments of Long Island Sound. wetlands, beaches and dunes, estuarine Often maintaining our water resources embayments, riverine habitat and migra- means protecting coastal habitats. tory corridors and coastal grasslands such Protecting habitats may involve actions as dune habitats. “Historic losses of these like keeping pollution from reaching these habitats have impacted once-productive precious waterways (See “CoastWatch,” fisheries and robbed the coastal ecosys- pgs. 8-9). Restoring habitats involves tem of many of its natural functions,” says repairing ecological damage that’s already NYSG Marine District Extension Program been done to the coastal resources. Coordinator Bob Kent. Restoration efforts underway in New York Continued on page 10 State’s marine and freshwater ecosystems Maintaining Coastal Fisheries page 4 Fisheries Research page 6 by Lane Smith CoastWatch: Clarifying Water Quality page 8 by Paul C. Focazio Coastal Habitat Restoration/ page 10 Water Quality Currents Training Tomorrow’s Scientists by Barbara A. Branca page12 Annual Report by Stefanie Massucci pages14 D ATMOSPH AN ER IC IC N A A D E M C I N O IS L T A R N A O T I I T ON A Late Fall ‘01 A Publication of the New York Sea Grant Institute Vol.30/No.3 N U .S . -

The State of World Fisheries and Aquaculture 2020

2018 2020 2018 2018 THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE SUSTAINABILITY IN ACTION This flagship publication is part of THE STATE OF THE WORLD series of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Required citation: FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The designations employed and the presentation of material in the maps do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of FAO concerning the legal or constitutional status of any country, territory or sea area, or concerning the delimitation of frontiers. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned. The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO. ISSN 1020-5489 [PRINT] ISSN 2410-5902 [ONLINE] ISBN 978-92-5-132692-3 © FAO 2020 Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). -

25 Years of Taking Kids Fishing

THE OFFICIAL MAGAZINE OF THE WEST PALM BEACH FISHING CLUB 25 Years of Taking Kids Fishing ne by one they filed over the hesitation in their step, like kids you boarding plank and onto the sometimes see at the fair sheepishly Odeck of the 'Living on Island moving in line as they await their first Time' drift boat, like ants marching roller coaster ride...excited to be there, with purpose to a predetermined but not quite sure what to expect. destination where they would soon be Once safely on board, energized chat- rewarded. Most were eager to climb ter is soon interrupted by the abrupt on board and position themselves next sound of a big diesel engine roaring to to a lucky rod. Some walked with an life. With eyes wide open, obvious sense of some grab their buddies, some clutch the railing, while others belt out Well over a decade ago Capt. startled screams that George LaBonte gave a fishing semi- are quickly followed by nar introducing many club members to a big smile and laugh- the then new technique of high-speed ter. The anticipation trolling for wahoo. George has done of heading offshore, some it again, at the June club meeting the for the very first time, will talented charter fishing captain from soon be replaced by another Jupiter, along with Capt. Joe Dob- Kids Fishing Day adventure, a bins, revealed an innovative approach scenario that has been repeated to luring wahoo to the boat. They use over and over again for the past 25 a customized flasher. -

LAKE CIAD FISHERIES and ITS IMPORTANCE in the GREEN REVOLUTION PROGRAMME By

Lake Chad fisheries and its importance in the Green Revolution Programme Item Type conference_item Authors Sagua, V.O. Download date 25/09/2021 21:22:21 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/20967 91 LAKE CIAD FISHERIES AND ITS IMPORTANCE IN THE GREEN REVOLUTION PROGRAMME by V.O. Sagua Lake Chad Research Institute P.M.B. 1293 Maiduguri ABSTRACT Lake Chad Fisheries contributes about 13% of all fi h produced by the inland and coastal States of the nation and supports a large population of fishermen and allied workers. The species of fresh water fish produced from the Lake such as Gymnarchus, Clarias and Heterotis are very popular with the fish consumers in Nigeria; hence Lake Chad processed fish is transported long distances to southern Nigerian markets. Lake Chad thus contributes significantly to the provision of fish protein and to the Green Revolution Programme. Large scale post-drought recession of the lake water since 1973, has created ecological and hydrological changes which have caused increased growth of weeds, which impede fishing and naviga.tional routes in the lake. The fish species composition and abundance have changed dramatically. The available water for irrigation has reduced drastically. There is urgent need for governmental action to undertake continuous monitoring of the hydrological and ecological changes; to estimate fish stocks and manage them, organise weed clearance; to provide fish processing boat building and other infrkstructures and a good access road to the lake in order to promote the fishing industry in the lake. The Lake Chad Basin is also a very prominent livestock and agricultural ares and most of the investment in these activities depend on the Lake Water which is shared internationally with neighbouring countries. -

Institutional Evolution at Lake Chad: Traditional Administration and Flexible Fisheries Management

IIFET 2000 Proceedings Institutional Evolution at Lake Chad: Traditional Administration and Flexible Fisheries Management Marie-Therese Sarch, Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, Queensway, Enfield, UK EN3 4SF Abstract. Lake Chad is a vitally important wetland in the semi-arid Sahel corridor. It provides the basis of many thousands of livelihoods which depend on its seasonal fluctuations to renew fish stocks, farmland and rangeland. This paper describes how the institutions which govern access to fishing rights has evolved on the Nigerian shore of the lake. The paper aims to assess the applicability of different institutional approaches to fisheries management on the lake’s floodplain. These include: the ‘equilibrium or tragedy’ approach characterized by Hardin (1968); critiques of state attempts at regulating natural resources exploitation in the Sahel; models of institutional adaptation to resource scarcity; and approaches which perceive institutions for resource access as a crucial determinant of social and economic development. The western shore of Lake Chad has been under the jurisdiction of Borno State in its various guises since the end of the fourteenth century and is currently one of 36 states in the Federal Republic of Nigeria. Although the administrative status of Borno has varied, it has been dominated by a Kanuri aristocracy for most of its existence. Traditionally, the Kanuri administration has played a crucial role in allocating access to farm land. In recent years, the ‘Kanuri administration’ has not only maintained its pre-colonial authority over farming on the lake shore, but has expanded it to cover new areas of the lake floor and the increasingly lucrative fishing opportunities which federal government has been unable to regulate. -

Description of the US West Coast Commercial Fishing Fleet

DESCRIPTION OF THE U.S. WEST COAST COMMERCIAL FISHING FLEET AND SEAFOOD PROCESSORS Pacific States Marine Fisheries Commission February 2000 DESCRIPTION OF THE U.S. WEST COAST COMMERCIAL FISHING FLEET AND SEAFOOD PROCESSORS prepared by Hans D. Radtke Shannon W. Davis The Research Group P.O. Box 813 Corvallis, OR 97339 (541) 758-1432 voice (541) 758-1455 fax prepared for Pacific States Marine Fisheries Commission February 2000 ACKNOWLEDGEMENTS This report was prepared for the Pacific States Marine Fisheries Commission (PSMFC). Stan Allen, PSMFC directed the project and was very helpful guiding tasks to successful completion. The authors extend their appreciation for the project leadership and fisheries insight provided by Dave Colpo, PSMFC. Many other individuals and groups were consulted during the course of investigations for this project. The list is too long to mention everybody, however several of the individuals need to be recognized for their contributions: Joe Easley, Oregon Trawl Commission Barry Fisher, Midwater Trawler's Cooperative Rod Moore, West Coast Seafood Processors' Association Bob Eaton, Pacific Marine Conservation Council Wayne Heikkila, Western Fishing Boat Owners Association Steve Bodnar, Coos Bay Trawlers' Association, Inc. Will Daspit and Brad Stenberg, Pacific States Marine Fisheries Commission, PacFIN Program Russell Porter and Wade Van Buskirk, Pacific States Marine Fisheries Commission, RecFIN Program Peggy Murphy and Gary Christofferson, Pacific States Marine Fisheries Commission, AKFIN Program Kurt Schelle, -

Fisheries of the United States, 2001

National Marine isheries Service Office of Science and Technology isheries Statistics and Economics Division Mark C. Holliday, Chief Barbara K. O'Bannon, Editor Silver Spring, Maryland September 2002 U.S. DEPARTMENT O COMMERCE Donald L. Evans, Secretary National Oceanic and Atmospheric Administration Conrad C. Lautenbacher Jr. Vice Admiral, U.S. Navy (Ret.), Under Secretary National Marine isheries Service William T. Hogarth, Ph.D., Assistant Administrator Preface ISHERIES O THE UNITED STATES, 2001 As in past issues of this publication, the units of quantity This publication is a preliminary report for 2001 on and value are defined as follows unless otherwise noted: commercial and recreational fisheries of the United U.S. landings are shown in round weight (except mol- States with landings from the U.S. territorial seas, the U.S. lusks which are in meat weight); quantities shown for U.S. Exclusive Economic Zone (EEZ), and on the high seas. imports and exports are in product weight, as reported This annual report provides timely answers to frequently by the U.S. Bureau of the Census; the value of the U.S. asked questions. domestic commercial landings is exvessel; in the Review Section on important species, deflated exvessel prices are SOURCES O DATA shown. The deflated value was computed using the Information in this report came from many sources. Gross Domestic Products Implicit Price Deflator using 'ield offices of the National Marine 'isheries Service a base year 1992; the value for U.S. imports is generally (NM'S), with the generous cooperation of the coastal the market value in the foreign (exporting) country and, states, collected and compiled data on U.S. -

An Analysis of the Impact of Women in Small Scale Fisheries on Poverty Reduction: a Case Study of Lake Chad Basin Area, Nigeria

& W ries ild e li h fe is S F , c y i e r t n l c u e o s P ISSN: 2375-446X Poultry, Fisheries & Wildlife Sciences Research Article An Analysis of the Impact of Women in Small Scale Fisheries on Poverty Reduction: A Case Study of Lake Chad Basin Area, Nigeria Babagana Zanna* and Mohammed Musa Federal College of Freshwater Fisheries Technology, Maiduguri, Borno State, Nigeria, University of Maiduguri, Borno State, Nigeria ABSTRACT The study is an attempt to analyze the impact of women in small scale fisheries on poverty reduction in Lake Chad Basin area, Borno State of Nigeria. Data for the study were collected through a structured questionnaire from 1st to the 30th of July 2017. The results showed that women fishers are lacking in support services that will enhance their role performance with literacy level close to 100% yet, their economic potentials cannot be underrated as they had immensely impacted on the household well-being. The result of the regression analysis indicates a significant relationship between socio-economic characteristics of the respondents and the roles performed in small scale fishing activities in the study area. It is recommended that government should make concerted effort in the improvement of the socio-economic characteristics of women in small scale fisheries in the study area in line with policies that will enhance their role performance in the sub-sector. Keywords: Small scale fisheries; Poverty reduction; Socio-economic characteristics; Role performance; Women fishers. INTRODUCTION the supply of fingerlings and other inputs, ensured effective regulations, enforcement, and promote the improvement of the Small scale fishers and their families in fishing communities in quality of life in fishing areas [2].