Auteur-Repreneur : Profession De Foi Et D’Avenir

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Plan Bruxellesbda4.Cdr

kaai ken A 42 es h c ni Pé es i d Qua YSER IJZER pl. de l’Yser pl. de l’Yser Ijzerpl. B Ijzerpl. D. BAUDOU B D. D IN ’ANV ERS i a a B ndelsk AU a DEW H ANTWER IJNLA AN erce PSE m LAA N u Com d i ROGIER Qua at tra s en 38 ak 5 L AN tr. pems p LF MAXLA O ADO ve m e Neu he u 6 p r ’O d . r e Porte de Flandre u ie r r ue de Flandre Vlaa 7 m ndere ordstr a Vlaamse Poort nstr. b 39 AX m u D Sleep Wel M a d D e u r rue OLPHE AD ru d e e ken D. A F B n ae toi lan tr. n e L e D dre s d a e euw ns V u i r ae la N r a t n pl. Centre Belge d er an De Brouckère de la a en str. STE-CATHERINE pl. Bande-Dessinée co l rue e ru tr. h e on s ST.-KATELIJNE d c du oubl Z es H and S ab Pa 8 st le raat s rd a v A e n ul to o in Muntcentrum B e St.-Kalelijne pl. D Centre 4 a pl.Ste.-Catherine nsa Monnaie . e DEBROUCKERE e r rt Muntpl. st ièr r. r enst ue pl. de la dr l o d ou t e Monnaie k AN l an itm r A ’Ecu a P a L l Porte et pl. -

Hergé and Tintin

Hergé and Tintin PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Fri, 20 Jan 2012 15:32:26 UTC Contents Articles Hergé 1 Hergé 1 The Adventures of Tintin 11 The Adventures of Tintin 11 Tintin in the Land of the Soviets 30 Tintin in the Congo 37 Tintin in America 44 Cigars of the Pharaoh 47 The Blue Lotus 53 The Broken Ear 58 The Black Island 63 King Ottokar's Sceptre 68 The Crab with the Golden Claws 73 The Shooting Star 76 The Secret of the Unicorn 80 Red Rackham's Treasure 85 The Seven Crystal Balls 90 Prisoners of the Sun 94 Land of Black Gold 97 Destination Moon 102 Explorers on the Moon 105 The Calculus Affair 110 The Red Sea Sharks 114 Tintin in Tibet 118 The Castafiore Emerald 124 Flight 714 126 Tintin and the Picaros 129 Tintin and Alph-Art 132 Publications of Tintin 137 Le Petit Vingtième 137 Le Soir 140 Tintin magazine 141 Casterman 146 Methuen Publishing 147 Tintin characters 150 List of characters 150 Captain Haddock 170 Professor Calculus 173 Thomson and Thompson 177 Rastapopoulos 180 Bianca Castafiore 182 Chang Chong-Chen 184 Nestor 187 Locations in Tintin 188 Settings in The Adventures of Tintin 188 Borduria 192 Bordurian 194 Marlinspike Hall 196 San Theodoros 198 Syldavia 202 Syldavian 207 Tintin in other media 212 Tintin books, films, and media 212 Tintin on postage stamps 216 Tintin coins 217 Books featuring Tintin 218 Tintin's Travel Diaries 218 Tintin television series 219 Hergé's Adventures of Tintin 219 The Adventures of Tintin 222 Tintin films -

Tintin Et Le Thermozéro Ou Les (Més)Aventures Du 25Ème Album De Tintin

INTERVIEW INÉDITE DE JACQUES MARTIN Tintin et le Thermozéro ou les (més)aventures du 25ème album de Tintin En 2007, pour célébrer le centenaire de la naissance de Hergé, le magazine Lire, avait édité un numéro spécial Tintin, en parallèle de la remarquable exposition sur Hergé présentée à Beaubourg. Il révélait au grand public une histoire de Tintin qui a failli voir le jour à la fin des années 50 et qui dépassait largement le stade du projet embryonnaire, puisque près d’une cinquantaine de pages existe sous forme de crayonnés très finalisés. Si on devait faire une comparaison avec l’Alph’art, on peut dire que Tintin et le Thermozéro, puisque c’est le nom de ce projet, était largement plus abouti… Par contre ce que peu de Tintinophiles et de Martinophiles connaissent et que Jérôme Dupuis nous apprend dans le détail (ainsi que Wikipedia), c’est que Jacques Martin, Bob de Moor et Roger Leloup ont travaillé de nombreuses semaines dessus. Monsieur Martin, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur cette révélation et pourquoi ne jamais nous en avoir parlé avant ? Parce que vous ne me l’avez jamais demandé ! (rires). J’ai déjà du mal à me faire entendre lorsque j’explique à mes interlocuteurs, que les collaborateurs de Hergé ont été très importants dans le processus de création des albums de Tintin… Vous imaginez la difficulté que j’aurai eu à parler d’un album que personne ne connaissait (rires) ! A l’origine, Greg avait proposé à Hergé un scénario, appelé plus tard le Thermozéro, et sur lequel, j’avais travaillé pendant quelques semaines. -

At a Glance General Information NEIGHBOURING COUNTRIES POPULATION CAPITAL Brussels 11.099.554 Inhabitants

at a glance General information NEIGHBOURING COUNTRIES POPULATION CAPITAL Brussels 11.099.554 inhabitants POPULATION DENSITY OFFICIAL LANGUAGES France Dutch Germany The Netherlands 363 inhab./km² Luxembourg French SURFACE AREA CURRENCY German 30.528 km² € Euro 1 3 4 6 1. St. Peter’s Church, Leuven 2. Citadel of Dinant 3. Bruges 4. Belfry, Tournai 5. Bouillon 6. Rue des Bouchers, Brussels 2 5 Belgium - a country of regions 1 2 Belgium is a federal state made up of three Communities (the Flemish Community, the French Community and the German- speaking Community) and three regions (the Brussels-Capital Region, the Flemish Region and the Walloon Region). The main federal institutions are the federal government and 3 the federal parliament, and the Communities and Regions also have their own legislative and executive bodies. The principal powers of the three Communities in Belgium, which are delimited on linguistic grounds, relate to education, culture, youth support and certain aspects of health policy. The three Regions have powers for ‘territorial issues’, such as public works, agriculture, employment, town and country 4 planning and the environment. 6 5 1. Flemish Region 2. Brussels-Capital Region 3. Walloon Region 4. Flemish Community 5. French Community 6. German-speaking Community The Belgian monarchy Belgium is a constitutional monarchy. King Philippe, the current monarch, is the seventh King of the Belgians. In the political sphere the King does not wield power of his own but acts in consultation with government ministers. In performing his duties, the King comes into contact with many representatives of Belgian society. The King and Queen and the other members of the Royal Family also represent Belgium abroad (state visits, eco- nomic missions and international meetings), while at home fostering close relations with their citizens and promoting public and private initiatives that make a contribution to improving society. -

Galeriemoderne 26052016 Bd.Pdf

Catalogue O10 03-05-2016 11:16 Pagina 1 GALERIE MODERNE 3 rue du Parnasse - B 1050 Bruxelles T +32 2 511 54 15 F +32 2 511 99 40 Email [email protected] http://www.galeriemoderne.be ATTENTION NOUVEAU MAIL [email protected] EXPERTISES GRATUITES DU LUNDI AU VENDREDI, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, EN NOS BUREAUX OU A VOTRE DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS. Ainsi que le week-end de l’exposition sur demande. ANTIQUITES - TABLEAUX OBJETS D’ART ET BIJOUX Vente publique n° 05-16 le 26 Mai 2016 à 13 heures 30’ du n° 4001 au n° 4299 (environ 120 numéros à l’heure) www.drouotlive.com Exposition publique, les vendredi 20 mai 2016, de 14 heures 00’ à 18 heures samedi 21 mai 2016, de 10 à 18 heures, sans interruption dimanche 22 mai 2016, de 10 à 18 heures, sans interruption lundi 23 mai 2016, de 9 heures 00’ à 13 heures Organisation: M. Devadder 3, rue du Parnasse, 1050 Bruxelles, tél.: 02. 511.54.15 (4 lignes) Catalogue O10 03-05-2016 11:16 Pagina 2 Conditions générales relatives à l’acheteur 1. L’acheteur est la personne qui se voit adjuger le lot. Il communiquera à la SA Galerie Moderne, ci-après “la Galerie”, tout renseignement comme son nom, son adresse, ses données bancaires, des copies de cartes d’identité ou de passeport, etc. 2. L’acheteur est réputé, vis-à-vis de la Galerie, agir en son nom et pour son compte personnels, même pour les lots qu’il aurait acquis en qualité de mandataire. -

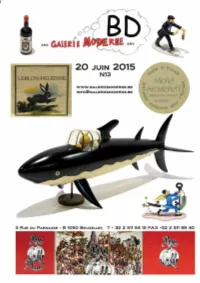

Galeriemoderne 20062015 Bd.Pdf

Cover_N13_BD 27-05-2015 11:11 Pagina 1 Cover_N13_BD 27-05-2015 11:11 Pagina 1 Catalogue_N13_BD 27-05-2015 11:21 Pagina 1 GALERIE MODERNE 3 rue du Parnasse - B 1050 Bruxelles T +32 2 511 54 15 F +32 2 511 99 40 Email [email protected] http://www.galeriemoderne.be ATTENTION NOUVEAU MAIL [email protected] EXPERTISES GRATUITES DU LUNDI AU VENDREDI, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, EN NOS BUREAUX OU A VOTRE DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS. Ainsi que le week-end de l’exposition sur demande. ANTIQUITES - TABLEAUX OBJETS D’ART ET BIJOUX Vente publique n° 07-15 le 20 Juin 2015 à 13 heures 30’ du n° 4001 au n° 4460 (environ 130 numéros à l’heure) 9th Art Gallery Consultant Exposition publique, les vendredi 12 juin 2015, de 14 heures 00’ à 18 heures samedi 13 juin 2015, de 10 à 18 heures, sans interruption dimanche 14 juin 2015, de 10 à 18 heures, sans interruption lundi 15 juin 2015, de 9 heures 00’ à 11 heures Organisation: M. Devadder 3, rue du Parnasse, 1050 Bruxelles, http://www.galeriemoderne.be tél.: 02. 511.54.15 (4 lignes) Catalogue_N13_BD 27-05-2015 11:21 Pagina 2 Conditions générales relatives à l’acheteur 1. L’acheteur est la personne qui se voit adjuger le lot. Il communiquera à la SA Galerie Moderne, ci-après “la Galerie”, tout renseignement comme son nom, son adresse, ses données bancaires, des copies de cartes d’identité ou de passeport, etc. 2. L’acheteur est réputé, vis-à-vis de la Galerie, agir en son nom et pour son compte personnels, même pour les lots qu’il aurait acquis en qualité de mandataire. -

Publisher's Note

PUBLISHER’S NOTE Graphic novels have spawned a body of literary criti- the graphic novel landscape. It contains works that are FLVPVLQFHWKHLUHPHUJHQFHDVDVSHFL¿FFDWHJRU\LQWKH self-published or are from independent houses. The SXEOLVKLQJ¿HOGDWWDLQLQJDOHYHORIUHVSHFWDQGSHUPD- entries in this encyclopedic set also cover a wide range nence in academia previously held by their counterparts RISHULRGVDQGWUHQGVLQWKHPHGLXPIURPWKHLQÀXHQ- in prose. Salem Press’s Critical Survey of Graphic tial early twentieth-century woodcuts—“novels in Novels series aims to collect the preeminent graphic pictures”—of Frans Masereel to the alternative comics novels and core comics series that form today’s canon revolution of the 1980’s, spearheaded by such works for academic coursework and library collection devel- as Love and Rockets by the Hernandez brothers; from RSPHQWR൵HULQJFOHDUFRQFLVHDQGDFFHVVLEOHDQDO\VLV WKHDQWKURSRPRUSKLFKLVWRULFDO¿FWLRQRIMaus, which of not only the historic and current landscape of the in- attempted to humanize the full weight of the Holo- terdisciplinary medium and its consumption, but the caust, to the unglamorous autobiographical American wide range of genres, themes, devices, and techniques Splendor series and its celebration of the mundane; that the graphic novel medium encompasses. and from Robert Crumb’s faithful and scholarly illus- The combination of visual images and text, the em- trative interpretation of the Book of Genesis, to the phasis of art over written description, the coupling of tongue-in-cheek subversiveness of the genre -

Les Secrets De La Ligne Claire – Hergés Künstlerische Schule, Ihre

LesLes secretssecrets dede lala LigneLigne ClaireClaire -- HergésHergés künstlerischekünstlerische Schule,Schule, ihreihre MitgliederMitglieder undund ihreihre BedeutungBedeutung Einführung • 2 Schulen: – L‘École de Bruxelles – L‘École de Marcinelle • Vorbilder Hergés: – Alain Saint-Organ – Pinchon Markenzeichen • Eine klare Linie • Funktionale, präzise, scharfe Konturen • Realitätsnah • Reale Vorlagen Allgemein • Sprechblasen rechteckig • „planches“ genau angeordnet • Eher neutrale Schrift Umrahmungen • Immer schwarz, unterschiedliche Formen • Zum Beispiel: „Fernglaseffekt“ Farben • Erst 1942 in „l‘Étoile mystérieuse“ • Homogen • Flächig • Pastellfarben • Keine Schatten • Keine Abstufungen • Keine Schraffierungen Æ Keine dritte Dimension! Dekors • Maximum an Realismus • Wieder: - Keine Schraffierungen - Keine Abstufungen 5 wichtige Eigenschaften • Schallwörter • Luftvibrationen • Zeichen • Schweißtropfen • Bewegungen Erzählung • Geradlinige Konstruktion der Geschichte • Jedes Ereignis ist der Haupthandlung unterworfen • Keine überflüssigen Wucherungen „ La Ligne Claire, ce n’est pas seulement le dessin, c’est également le scénario et la technique de narration.” Hergé Der Weg zur Ligne Claire Zu Beginn: Später: • Eher Gegenteil • Geschwindigkeit eines ruhigen & Hergés eigentliche klaren Stils Begabung • 1938 in „Der König • Zu viel Schwarz von Ottokars“ • Probleme mit Perfektion der Ligne Geschwindigkeit Claire Entstehung • Erster Schritt: Bleistiftzeichnung ,,In diesem Stadium setze ich meine ganze Energie ein. Ich zeichne voller Wut -

90 Jahre Tim & Struppi

90 Jahre Tim & Struppi (1) Von Claude Cueni. 1957 in Brüssel. Hergé in Panik. Der Journalist Pol Vandromme äußert die Absicht, eine Biographie zu schreiben. Das hat Hergé gerade noch gefehlt, dass jemand erneut seine Kollaboration während der Nazi-Zeit thematisiert, seine Verhaftung, seinen Gefängnisaufenthalt, das Berufsverbot und der Entzug der Bürgerrechte und der Fahrerlaubnis. Hergé will davon nichts mehr wissen, denn die „Schwarzen Jahre“ (1940 - 1944), das waren seine „Goldenen Jahre“. Er erkundigt sich in seinem Umfeld, will alles über diesen Pol Vandromme erfahren und beruhigt sich, als er erfährt, dass Pol Vandromme „einer der Ihren“ ist und schon etliche Nazi-Kollaborateure mit Biographien reingewaschsen hat. Er gibt grünes Licht, bleibt aber misstrauisch. Er redigiert jedes Kapitel mit Akribie, bevor Vandromme das nächste schreiben darf. 1959 erscheint schließlich „Le Monde de Tintin“, die erste Biographie über Hergé. Sie wird wegweisend für alle späteren Biographen. Pol Vandromme schreibt voller Begeisterung, dass Hergé mit seinem Werk den Olymp der Literatur betreten habe und vergleicht die einzelnen Tintin- Alben mit Werken von Hemingway, Hitchcock, Jules Verne, Stendhal, Simenon und D. H. Lawrence. Das Buch von Pol Vandromme war der Grundstein für die Errichtung eines belgischen Nationaldenkmals. Mit wenigen Ausnahmen beteiligten sich alle späteren Biographen an der Pflege und Veredelung des Mythos Hergé, der den realen Comic-Zeichner Georges Remi bis zur Unkenntlichkeit verhüllte. Wer, wie Maxime Benoît-Jeannin, es wagte, hinter das Monument zu leuchten und Hergé als „Faschist ohne Reue“ zu bezeichnen und dies auch noch mit Quellenangaben belegte, wurde in den belgischen Medien arg angefeindet. Doch weder Benoît-Jeannins Buch „Le Mythe Hergé“ als auch der Folgeband „Les Guerres d’Hergé“ konnten juristisch verhindert werden. -

LA BANDE DESSINEE BELGE D’Hergé À Brecht Evens, 80 Ans De Production Wallonne Et Flamande

LA BANDE DESSINEE BELGE D’Hergé à Brecht Evens, 80 ans de production wallonne et flamande. Naissance et âge d’or de la bande dessinée belge La bande dessinée est considérée comme un art à part entière en Belgique. Un grand nombre de bandes dessinées francophones sont d'origine belge, d'où l'expression « bande dessinée franco- belge ». Dans les années 1920, les publications pour la jeunesse sont encore régies par des hommes d’Eglise, contrôlant l’instruction et le divertissement des jeunes générations. Ainsi, l’abbé Wallez, devint rédacteur en chef du Petit Vingtième, le supplément hebdomadaire du journal Le Vingtième Siècle. En janvier 1929, il confie au jeune Georges Remi, le soin de réaliser une bande dessinée qui exposerait les méfaits du système communiste bolchevique. C’est ainsi que nombre de petits belges découvrirent pour la première fois les fabuleuses aventures de Tintin et Milou, pour sa première enquête « au pays des Soviets ». Face au succès des aventures de Tintin, de nouveaux journaux illustrés pour la jeunesse apparaissent (Le Boy-Scout Belge, Feu Sacré et le Croisé) pour tenter de concurrencer le Petit Vingtième. La Belgique verra éclore vers la fin des années 1930 de nouveaux périodiques illustrés plus aboutis. En Flandre, ce sera le journal Bravo ! qui apportera un vent frais en traduisant quelques célèbres séries américaines et distinguera, dans sa version francophone éditée dès 1940, les premières histoires de Jacobs. Mais surtout, apparaîtra en 1938, le journal Spirou, seul périodique belge de bande dessinée encore en activité aujourd’hui. Conduit à l’époque de ses débuts par JIJE, il faudra attendre les années d’après-guerre pour que le journal de Spirou gagne véritablement ses lettres de noblesse, avec une impressionnante collection de signatures qui deviendront toutes plus célèbres les unes que les autres. -

Unevie, Uneœuvre

HERGÉ une vie, une œuvre HERGÉ-MOULINSART 2019 © AU CHÂTEAU DE MALBROUCK 30 MARS • 30 NOVEMBRE 2019 EXPOSITION PROPOSÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE MOSELLE.FR QUALITÉ MOSELLE Pub Moselle info 210x270.indd 1 12/02/19 17:31 DOSSIER DE PRESSE 1 © HERGÉ-MOULINSART 2019 En 2018, le Département de la Moselle a mis à l’honneur la bande dessinée au Château de Malbrouck à Manderen pour fêter « Les 70 ans du Journal Tintin : la saga des jours heureux ». Près de 47 000 visiteurs sont venus découvrir cette exposition-événement. En 2019, le Département vise encore plus haut et c’est l’univers de Tintin lui-même et de son auteur Hergé que le public découvrira à travers des planches de bandes dessinées originales, des objets, du mobilier… prêtés et scénographiés par le Musée Hergé. « HERGÉ, une vie, une œuvre » retrace la vie d’Hergé et tout son univers, en 4 périodes clés de sa vie. Une belle manière de revenir sur le dessinateur et créateur du petit reporter aux 24 albums mais aussi sur des facettes plus confidentielles de sa vie, telles que ses collections et autres portraits. L’exposition se tiendra au Château de Malbrouck du 30 mars au 30 novembre 2019. Situé au Pays des Trois Frontières, à proximité du Luxembourg et de l’Allemagne, le Château surplombe le village de Manderen et en fait un lieu exceptionnel pour accueillir une exposition dédiée à Tintin et à la bande-dessinée. Un large public, de tous âges, de tous horizons, des amateurs de BD aux tintinophiles avertis, est attendu pour cet évènement unique en France cette année. -

The Sarcophagi of the Sixth Continent, Part 1 V. 9 Pdf, Epub, Ebook

THE ADVENTURES OF BLAKE AND MORTIMER: THE SARCOPHAGI OF THE SIXTH CONTINENT, PART 1 V. 9 PDF, EPUB, EBOOK Yves Sente,Andre Juillard | 64 pages | 16 Apr 2011 | CINEBOOK LTD | 9781849180672 | English | Ashford, United Kingdom The Adventures of Blake and Mortimer: The Sarcophagi of the Sixth Continent, Part 1 v. 9 PDF Book Davis director, Rod Dean. The cameos are often a tribute to their creator, Edgar P. Science Fiction. Benson, David Honeychurch Prof. Belgian comic series. It was first published in Tintin magazine between 6 August and 3 November and later appeared in book form in Great by recreating the universal expo. II p military coup in Greece 12 years later, i. Open Preview See a Problem? This comic takes place in and is currently a sequel to the Voronov Plot ther Another entry on my plan to re-read the Post Edgar P. Although the series is no doubt for reasons of euphony called Blake and Mortimer , it is Professor Mortimer who is often the main protagonist. This process takes no more than a few hours and we'll send you an email once approved. Ich mochte den Anfang sehr gerne, aber trotz der sympathischen Zeichnungen fiel es mir schwer, die Story bis zum Ende mit Interesse zu verfolgen. Anyhow this first episode tells us the much wanted part of how Blake met Mortimer in the first place and it is a very neat affair very well scripted in the Colonial past of the British empire were Mortimer visits his parents and meets Blake and both young men have an instant report.